坚守:我的《自然》情结

—

在复旦大学药学院

2017

届毕业典礼上的致辞

复旦大学药学院院长 王明伟

各位老师,各位同道,各位家长,各位同学:

三十五年前,我从上海第一医学院毕业的时候,没有庄重仪式,未佩学士衣冠,全班同学安坐在食堂的硬板凳上焦虑地等待辅导员宣布各自的就业去向。不能留校的我顿时魂断枫林,带着满心的沮丧,不及寒暄作别便悄悄离开了校园。

“

悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩(徐志摩

·

再别康桥)

”

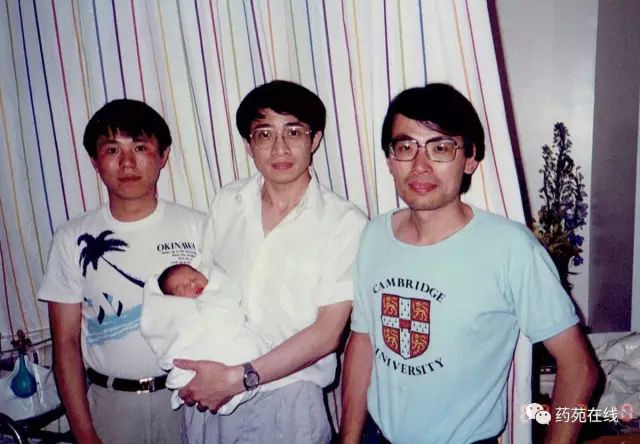

。我没有也无法带走西苑晚霞的云彩,但始终滋润着上医精神的雨露。大五那年,我与同年级的徐兆麟和颜文亮(图

1

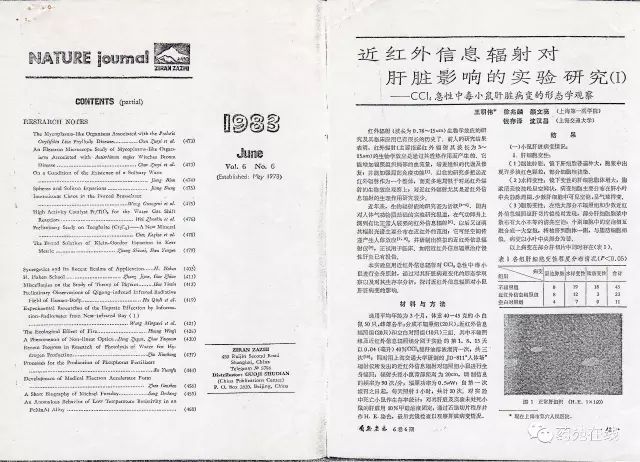

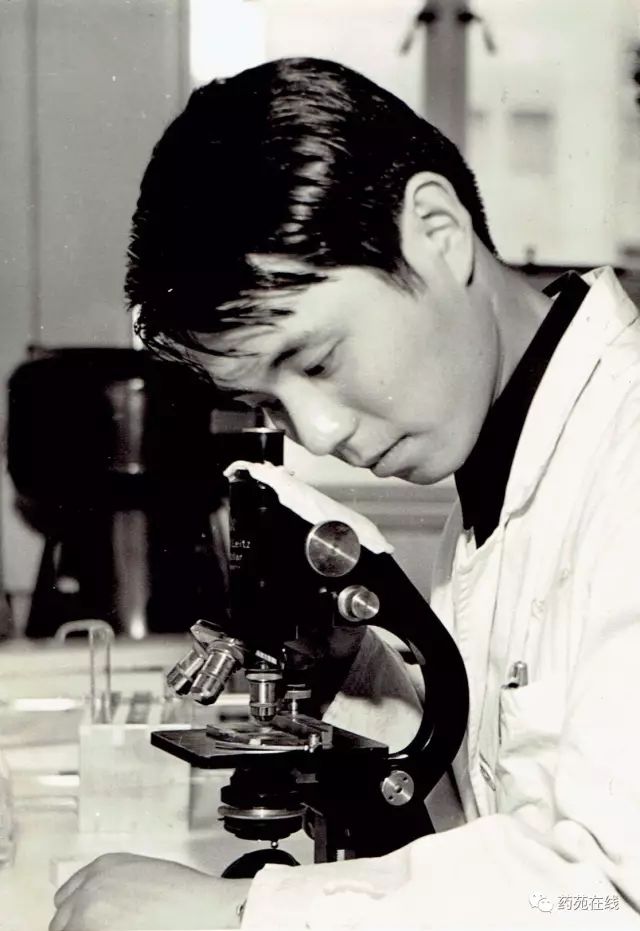

)利用课余时间在基础部张其英教授以及上海交通大学钱存泽和沈汉昌两位老师的指导下,开展了近红外辐射生物效应探索的科研活动(图

3

)。怀揣毕业时已经积累的大量实验数据,我在上海市第六人民医院利用住院医生轮番倒班的各种休息间隙,夜以继日地撰写了两篇论文。考虑到研究课题涉及多学科交叉,我就试着把它们投向改革开放初期创立发行的综合性学刊《自然杂志》—

有幸被录用,在告别母校半年后相继发表(图

2

)。由于这份杂志旨在仿效英国老牌科学期刊《自然》(

Nature

),当时国内学界对其的关注度颇高,我们的文章获得了热议。这不仅是我学术论文的首作,也是我《自然》情结之发端。

图1 上海第一医学院医学系1977 级“三剑客”(1988 年夏摄于美国波士顿)

图2 1983 年6 月发表在国内《自然杂志》上的研究论文

图3 在上海第一医学院参加课余科研活动

图3 在上海第一医学院参加课余科研活动

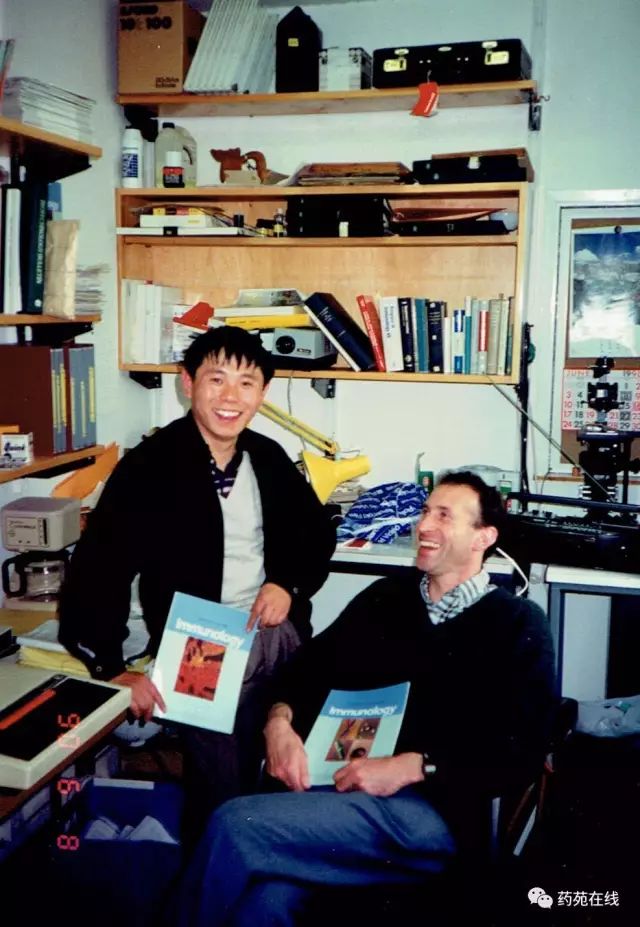

剑桥五年的留学经历使我受益至今(图

4

)。如果说上医教导我毕生

“

正谊明道

”

,那剑桥则鞭策我永远

“

不辱使命

”

。期间,我作为第一或共同作者发表了

38

篇研究论文或文献综述。其中一篇报道了抗独特性抗体(

Anti-idiotypic antibody

)模拟甾体激素偶联物免疫原性引起抗早孕反应,乃是我申请博士学位的主打文章。该文原来是投向《自然》的,审稿人评语颇佳,最终因为另有一篇描述男性避孕疫苗的论文显示更优的效果而未被录用,后经英国著名药理学家

Arnold Burgen

爵士(图

6

)的推荐发表在《美国科学院院刊》(

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS

)上(图

5

)。九十年代末,我在自己创立的上海基康生物技术有限公司接待《自然》杂志主编

Philip Campbell

博士一行时才有机会直接了解该刊的出版宗旨和用稿原则(图

7

),同时也有幸资助他们出版了专对我国学者的中文宣传册

—

“

如何在《自然》杂志发表论文

”

。

图4 在英国剑桥与导师Michael Taussig 博士在一起

图5 1989 年9 月在《美国科学院院刊》上发表的研究论文

图6 1990 年3 月在英国剑桥家中招待Arnold Burgen 爵士夫妇

图7 1998 年6 月在上海接待《自然》杂志主编Philip Campbell 博士

2001

年

12

月加盟中国科学院上海药物研究所

后我便重操就业,主攻

B

型

G

蛋白偶联受体。在陈凯先院士的支持下,我率领年轻的研究团队利用当时在美国

Scripps

研究所工作的廖嘉渝博士所提供的细胞系发现了全球首个具有实验治疗效果的胰高血糖素样肽

-

1

受体小分子激动剂(

Boc5

;图

8

)。

2006

年夏,我们将描述这项重要发现的论文投向《自然》后被推介至其子刊《自然

·

生物技术》(

Nature Biotechnology

)。由于该成果的

“

颠覆性

”

意义,两位胰高血糖素样肽

-

1

研究领域的大伽拒绝评阅,审稿进程一拖再拖。时年晚秋,当获悉国外竞争者已经将含有相似内容的论文投稿后,我毅然决然地从《自然

·

生物技术》撤稿,在我国著名遗传学家谈家桢院士(图

9

)的推荐下将其发送至《美国科学院院刊》。结果这篇论文不仅很快被接受,而且作为

“

封面文章

”

于

2007

年初与上述竞争者的论文同期发表(图

10

)。美国科学院罕见地为此发布新闻,中国科学院也将它评选为

“2006

年十大创新成果

”

之一。值得欣慰的是,时隔

10

载,当年拒审的两位牛人中的一位应我之邀携夫人参讲了

2016

年皇后镇分子生物学(上海)会议(图

11

),另一位也已接受邀请,正准备择期访申。

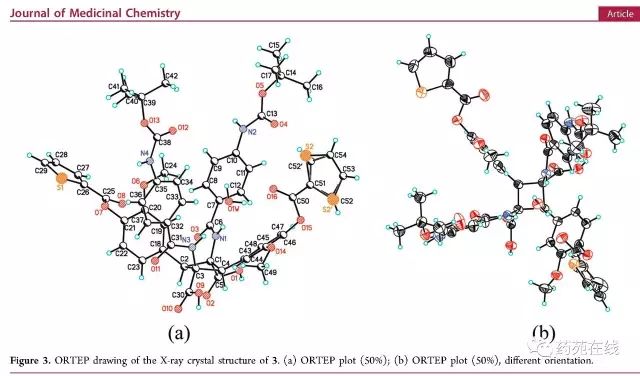

图8 胰高血糖素样肽﹣1受体小分子激动剂(Boc5)的立体结构

图9 在上海看望恩师谈家桢院士夫妇

图10 2007 年1 月在《美国科学院院刊》上发表的“封面文章”

图11 哥本哈根大学Jens Juul Holst 教授在2016 年皇后镇分子生物学(上海)会议上做学术报告

接下来的岁月很是峥嵘。虽然我们此后连续发表了一系列涉及

Boc5

药理作用机制和药物化学研究的论文,实现了我国科学家从原创发现到阐明药效的全涵盖,其中也有两篇分别在

2008

年和

2010

年被《自然

·

中国》(

Nature China

)选为

“

研究亮点

”

,该化合物终因不具有

“

成药性

”

而无法继续针对

2

型糖尿病和肥胖症进行新药开发。也许由于业界期望过高,更是因为前期投入巨大,各种微词随之而来。当时不仅我感到了前所未有的压力,连一直关心和支持这项探索的陈竺院士(时任国家卫生部部长)也遭受议论。显然,在现有技术手段无法对配体进行克难时,解析受体的三维结构或许是最合适的选择。然而,在

2011

年谈论这个话题,特别是攻坚

B

型

G

蛋白偶联受体的立体结构,简直是痴心妄想。这使我联想到宫崎骏和他的《天空之城》:

“

说出来会被嘲笑的梦想,才有实现的价值,即使跌倒了,姿态也很豪迈

”

。

事实上我们并没有跌倒。那年初秋,我利用美国著名结构生物学家

Raymond C. Stevens

教授(图

12

)在华进行学术休假和帮助他创建上海科技大学

iHuman

研究所的机会,与

其联手组织精兵强,

基于既往多年的研究积累,向胰高血糖素样肽

-

1

受体发起进攻。但尔后近

10

个月的努力未有斩获,期间的艰辛、困惑、无奈甚至绝望难以言表。次年

7

月,我接到

Stevens

教授来自加州的电话,告知得到了胰高血糖素受体(而非胰高血糖素样肽

-

1

受体)的蛋白晶体,但分辨率不高,需要大量功能性数据的支撑。由于我所担纲的团队先前对胰高血糖素受体研究不多,此刻转换切入点不仅需要放弃前面

10

个月的工作,而且还得从头布局,建立一系列新的实验模型:纠结之心不难理解。但是,我并没有过多地犹豫

—

“

我们的目标是

B

型

G

蛋白偶联受体,不管哪一个

”

—

这便是我当时斩钉截铁的回答。于是,我对坚守的定义做了务实的诠释:整个团队顷刻改变主攻方向,调动所有可用的资源,使尽

“

洪荒

”

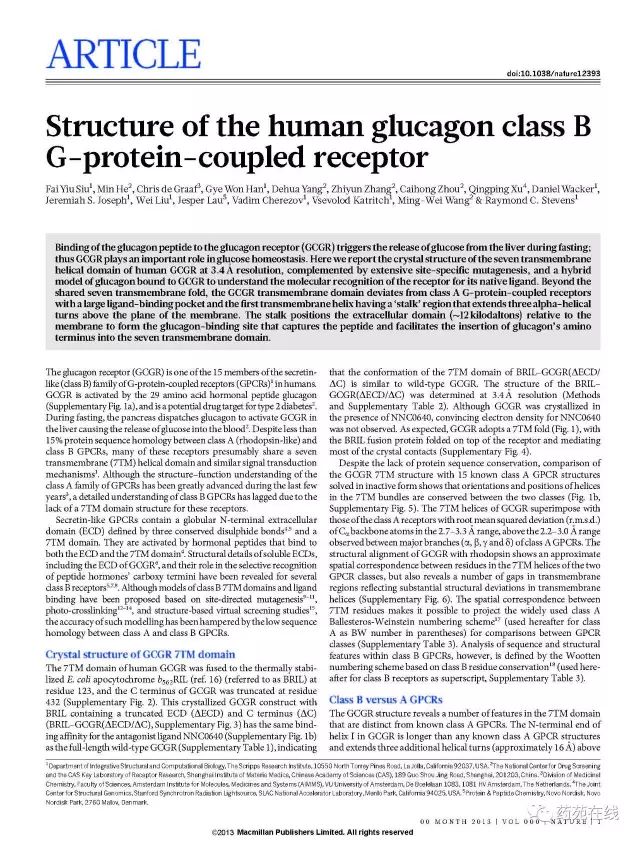

之力,只用不到半年的时间就与国际合作者一起解析了胰高血糖素受体七次跨膜结构域的立体结构。

2013

年

7

月,《自然》以长文形式同期刊登了全球首批两个

B

型

G

蛋白偶联受体跨膜区的分子结构(图

13

),《自然综述

·

药物发现》(

Nature Reviews Drug Discovery

)随后发表评论,称其为

“G

蛋白偶联受体研究领域里程碑式的重大进展

”

(图

14

)。这便是我有生以来第一篇真正意义上的《自然》论文,距

1983

年的中文

“

习作

”

正好整整三十年。

图12 在美国加州拉荷亚市会晤Raymond C. Stevens 教授

图13 2013 年7 月在《自然》上发表的研究论文(长文)

图14 2013 年8 月《自然综述·药物发现》发表的评论

无独有偶,我与韩国首尔国立大学金圣勋(

Sunghoon Kim

)教授(图

15

)合作研究赖氨酰

-

tRNA

合成酶-

层粘连蛋白受体抑制剂的努力此后不久也得到了回报,耗时

6

年的成果于

2014

年

1

月发表在《自然

·

化学生物学》(

Nature Chemical Biology

)上(图16

),从而更加坚定了团队的能力自信。考虑到我们所解析的并非全长胰高血糖素受体结构,要认识该受体的活化机制必须引进新的手段,我与

Stevens

教授便邀请我国知名药物设计专家蒋华良研究员携手攻关(图

17

)。他和助手采用分子动力学模拟技术揭示了胰高血糖素受体所拥有的

“

开启

”

和

“

关闭

”

两种动态构象,基此验证了我们在先前论文中所提出的全长结构模型。该项成果于

2015

年

7

月以长文形式发表在《自然

·

通讯》(

Nature Communications

)上(图18

),受到同行们的高度关注。至此,围绕胰高血糖素受体的结构生物学研究只缺全长三维结构了。

图15 与首尔国立大学金圣勋(Sunghoon Kim)教授在一起

图16 2014 年1 月在《自然·化学生物学》上发表的研究论文(长文)

图17 在张江与蒋华良研究员和Raymond Stevens 教授一起商讨研究计划

图18 2015 年7 月在《自然·通讯》上发表的研究论文(长文)

成功是一次旅程而非终点。在顺境中的我们没有沾沾自喜,没有放

松懈怠,更没有忘记初心。其实,在首篇《自然》长文投稿后不久,我们即把重心转回到胰高血糖素样肽

-

1

受体的研究上了。

2016

年,我领衔在《生物化学杂志》(

The Journal of Biological Chemistry

)和《药理学综述》(

Pharmacological Reviews

)上分别发表论著(图

8

),阐述胰高血糖素样肽

-

1

受体结构与功能之关系。同年

8

月初,我与

Stevens

教授在美国南加州

Marina Del Rey

会晤,决定组织一次更大规模的会战,旨在尽快解析该受体的立体结构。我在原有团队组成的基础上,调动复旦大学药学院的科研人员支援上海科技大学

iHuman

研究所刘志杰教授(图

20

)团队的工作,不顾酷暑严寒,坚决有求必应,以

“

排山倒海

”

之气概,志在必夺。苍天不负有心人:我们用不到

5

个月的时间便在世界上首次解析了胰高血糖素样肽

-

1

受体七次跨膜区的晶体结构并揭示了相关的别构调节机理。

图19-1 2016 年6 月在《生物化学杂志》上发

表的研究论文

图19-2 2016 年10 月在《药理学综述》上发表的长篇综述

在开展多学科交叉和多技术融合的

“

大兵团

”

协作时,中国科学院上海药物研究所

A

型

G

蛋白偶联受体结构解析高手吴蓓丽研究员和赵强研究员也将其研究触角延伸至

B

型受体家族。在我们亲密无间的并肩奋战过程中,吴蓓丽研究员(图

20

)一马当先,率领国际合作团队成功测定了胰高血糖素受体全长蛋白的三维结构并揭示了该受体不同结构域对其活化的调控机制。好事成双:今年

5

月

18

日,上述两项研究成果分别以正文或长文形式同时在线刊载于《自然》(图

21

),引得海内外舆论的齐声赞誉。必须指出,《自然》在

4

月至

5

月的两个月内先后在线发表了

6

篇解析

B

型

G

蛋白偶联受体结构的论文,涉及降钙素受体、胰高血糖素受体和胰高血糖素样肽

-

1

受体全长或七次跨膜区晶体和

/

或冷冻电镜立体结构,我国科学家的贡献占三分之一之强。

图21-1 2017 年5 月在《自然》上发表的研究论文(正文)

图21-2 2017 年5 月在《自然》上发表的研究论文(长文)

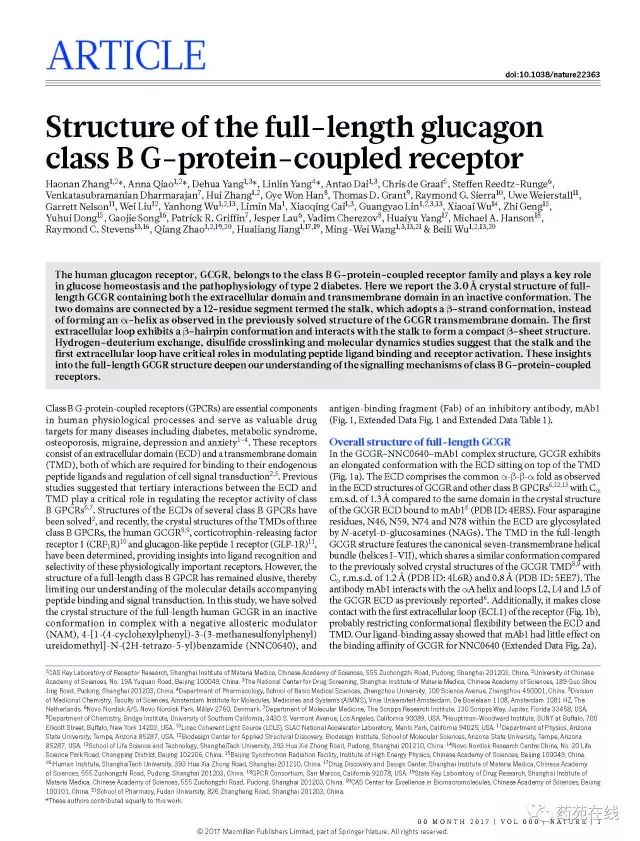

图21-3 胰高血糖素样肽﹣1受体跨膜区和全长胰高血糖素受体的三维结构示

意图

在全力推动上述联合攻关的同时,上海科技大学

iHuman

研究所徐菲副教授(图20

)领衔的人源平滑受体晶体结构解析工作也在紧锣密鼓地展开。我以上海科技大学生命科学与技术学院特聘教授和复旦大学药学院院长的双重身份,不失时机地协调这两个机构相关研究团队的沟通交流和实验进度,帮助他们最终以

高达

2.9

埃的分辨率于

5

月

17

日在《自然

·

通讯》上在线发表了该受体多结构域的三维结构(图

22

)。不言而喻,上海科创中心核心区几乎同一天在《自然》主刊及其子刊连续发表三项重要成果实属罕见,必将成为我们建设创新型国家的又一标杆。

回首往事,并没有什么胜利可言,挺住意味着一切。的确,在这萦绕

34

年的《自然》情结里,初心未泯;在这奋战

15

载的克难坚守中,矢志不渝。风雨兼程,一路走来,失去不少,得到更多。令我感到骄傲的不仅是我们的自主创新彰显了中国的力量(图

23

),而且是我们的守望相助充实了知识的宝库。我希望而且坚信,在不远的将来,亿万糖尿病和肥胖症患者将会享受到我们长期坚守所带来的福音,因为由

Boc5

所缔造之传奇仍在不断延续。

图22 2017 年5 月上海科技大学和复旦大学药学院合作团队在《自然·通讯》上发表的研究论文(长文)

图20 2017 年5 月在《自然》主刊及其子刊同时发表三篇重要研究论文的主要作者

图23 2017 年6 月2 日《人民日报》:自主创新彰

显中国力量(砥砺奋进的五年)

学弟学妹们,听完这段故事你们应该体会到坚守的艰难,坚守的力量和坚守的回馈。五年内连发

3

篇《自然》主刊和

2

篇《自然》子刊论文以当今学术界任何一种标准来衡量都应算作成就,称为

“

牛人

”

。自三十五年前从上医毕业那时起,我便折服技业牛人,追随科坛大伽,崇拜学界巨擘,因为他们都有一个共同的特质

—

坚守:坚守初心,坚守理想,坚守信念,坚守忠诚,坚守责任。

学弟学妹们,你们即将从复旦大学这所名校毕业,天涯海角,各奔前程。名校所公认的优势便是牛人云集,他们将悄悄影响着你们的一生。王学文在《新东方精神》一书中曾这样写道:

“

你要用牛人的标准要求自己,不断地走到牛人当中去,拉近和牛人之间的距离。当你觉得自己能够成为他们中的一员时,你才能成为真正的牛人

”

。

而在接近和成为牛人的道路上,你们需要在顺境中保持谦逊,在逆境中昂扬斗志,坚守我们共同的承诺:促进人类的健康。

复旦大学是造就牛人的学府,药学院也以培育精英为使命。从今往前展望若干年,你们当中有没有牛人,出不出大伽,成不成巨擘都无法预测,但有一条是必然的,那就是明天的世界会因为你们对事业的坚守而有所不同。因此,成为你们的院长令我倍感荣耀。

谢谢各位。

王明伟

2017

年

6

月

4

日于美国加州圣迭戈市

药时代,一个懂您的分享平台!