作者

| 温曼莎

公号 |

英国光华书店

关注👆

"

朱洁

Juliet"

一个旅居英国、渐赴远方的写手联盟

在巴塞罗那丢了钱包之后,有过短暂的濒临赤贫的体验。

当天晚上靠半筒饼干熬了过去,第二天从住的格拉西亚大街一路暴走去取钱。经过的代理处有关门的,有系统坏掉的,有莫名其妙现金不够的。一直走到市中心的兰布拉大道,传说中盗贼最猖獗的地方。抓紧手机,发觉身无分文依然不能六根清净。要顾念的东西总是太多了。

格拉西亚大街

被航空公司两次拒绝,没有入境卡不能登机。翻了一遍护照,作为一个“国际公民”,现在的情形非常有趣。可以去美国,回中国,晃遍欧元区,就是回不了英国。赶上西班牙连续两天的公休假,马德里补办入境卡无望,老板一声催似一声,无奈之下转战巴黎。

把护照交给签证中心之后,才想起来身上没有任何ID可以继续取钱了。抱着侥幸心理给西联打电话,得知“回答密码安全问题取钱”这一条出了美国就不灵。狠狠心花27欧巨资买了一张一周内不限次数的交通卡,开始拖着箱子四处流窜的生活。

一开始还不能正式进入穷人的角色,

就近订了歌剧院旁边的酒店,一晚上哗啦100多欧。后来等签证等到绝望,银行账户日渐见底儿,手上的纸币硬币加起来不到15欧,开始思考如果圣诞前签证都不出,救助站会不会收留我。大箱的行李此时分外多余,抽出牙刷和内衣放进包里的时候,

才发现真正需要的东西其实就这么多。

硬着头皮去凤凰书店找见过一次的姐姐,获得面包一袋,现金100欧。她刚交完房租,银行卡本周取现有限额,也不能取出更多了。跟着她去她的住所,顺着狭窄楼梯盘旋而上,

一推门似乎瞥见了一个真实的巴黎。

大概五、六平米的阁楼间,床是双人沙发,沙发旁放着一小片电暖气。角落有淋浴,喷头上方悬着一块铁链吊着的木板,降下来就是另外一张床。屋里有绿植,层叠的书,茶几上竟然是一本扣着的《繁花》,房角屋顶悬吊着各种布艺织物和明灭的小彩灯。很Parisian,也真的很冷。

谢过姐姐要分一床被子给我的好意,实在不便再打扰更多了。想到自己那住了一年多才发现没有爸妈支援根本养不起的花园房,出行时的种种吹毛求疵,只有汗颜。一切稍高于平均线的享受,理论上跟书店店员的工资都是不匹配的,

选择坚持所谓理想的话,就睁开眼看这真实的世界,不要做梦。

巴黎凤凰书店

就像diduanrenkou的北京,和我们当年湖光塔影的北京,肯定不是一个地方。

旅行时看到的城市的恢宏壮丽,跟大多数人挣扎其中的庸常生活相比,恐怕太微不足道了。宫殿厅堂有多浮夸,郊区的火车站就有多破败。行走的摩登男女衣着光鲜,游手好闲的黑人青年围住了一个小姑娘。

欧洲的文明和理想已经是一个不合时宜的神话了,曾经古典的整饬的优雅的被现实的疮疤诘问,打破,甚至羞辱。有点儿滑稽的插曲是,

凭着英国入境卡的复印件,我依然享受到了已经脱欧的“欧盟居民”的福利,几乎免费看了所有的展馆。

没有任何人对此有疑问,像接纳一个出走的老朋友。想起人类为了融合和跨越所做的尝试,想起这些问题丛生的地方还没有搞“巴黎切除”或者“伦敦切除”,觉得我们或许还能再见到一个不太坏的未来。虽然眼下,我只有惊恐。

凄风苦雨中的卢浮宫

凄风苦雨中的卢浮宫

背着旷工的心理包袱,

拿着捉襟见肘的现金滞留金贵的巴黎,和晴好日子来旅游是完全不同的意思。

每天都想着第二天签证一定会出了,所以宾馆只订两天,搬来搬去中住遍了大半个巴黎,见到了这座城市的明与暗。而更多时候,只是百无聊赖。风景都看不进去,何况每天凄风苦雨。等签证的日子里不断想到伦敦的整洁和秩序,但这一定是彼时的一种美化,因为在那里你没有挨过饿受过穷,甚至连稍嫌混乱的东区都没有去过。

一个书店店员遭遇赤贫时的状态就是,借来的100欧花到剩30欧的时候,去莎士比亚书店呆了一下午,买回一本14欧的书。之后回到华人聚集的13区,买了汤圆、方便面和零星几个水果,在租住的airbnb里准备坐吃等死。

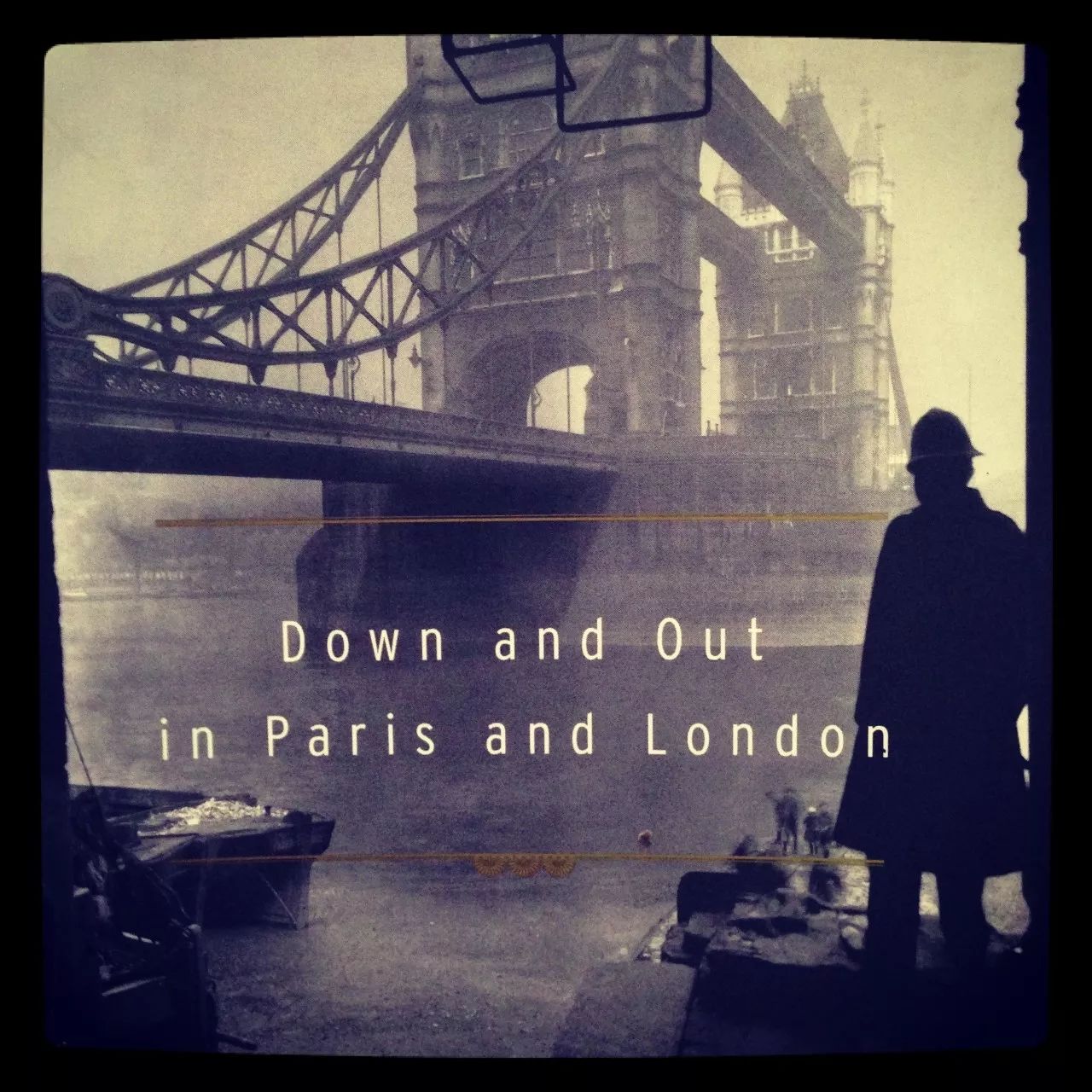

乔治·奥威尔《巴黎伦敦落魄记》

"Down and Out in Paris and London"

让我没忍住的书叫《巴黎伦敦落魄记》。曾经和流浪汉混在一起,

在巴黎的餐厅后厨当小工的乔治·奥威尔是这么说的:

“我的故事就讲到这里。这是一个很平淡无奇的故事,我只能希望它像游记一样让读者感到有趣。至少我可以说,要是你身无分文,这就是等候你的世界。终有一天我会更全面地去了解那个世界。”

是为记。

朱洁Juliet

BBC

中文网、