每年,

IEEE

都举办一系列国际性的研讨会,不过在半导体和集成电路领域,最有盛名的当属

ISSCC

(

International

Solid-State Circuits Conference

,国际固态电路会议)、

IEDM

(

International Electron

Devices Meeting

,国际电子器件会议)、

VLSI

(

Symposium on VLSI Technology and Circuits

,超大规模集成电路技术和电路研讨会),这三大会议,并称集成电路和半导体领域的

“

奥林匹克盛会

”

。

ISSCC

始于

1954

年,是在每年的

1

月或

2

月召开,讨论的议题包括模拟电路、数字电路、电源管理、图像

/MEMS

以及机器学习的等集成电路设计方向前沿进展。在

ISSCC

近

70

年的历史里,众多集成电路历史上里程碑式的发明都是在这上面上首次披露。比如第一个

TTL

电路

(1962

年

)

,第一个集成模拟放大器电路

(1968

年

)

,第一个容量

1K

的

DRAM (1970

年

),

第一个

8

位微处理器

(1974

年

)

和第一个

32

位微处理器

(1981

年

)

,第一个容量

1M

的

DRAM (1984

年

)

和第一个容量

1G

的

DRAM (1995

年

)

,第一个集成

GSM

收发器

(1995

年

),

第一个

GHz

的微处理器

(2002)

,第一个多核处理器

(2005

年

)

等等。

注意:ISSCC论文截稿时间

9

月初,会议时间第二年的

2

月。

IEDM

始于

1955

年,最早是在

10

月召开,从

1972

开始固定在

12

月召开,会议时间最初是

2

天,从

1961

年会议时间生长至

3

天;会议讨论的议题涵盖制造、设计、物理和建模等各个方面,从最先进的

CMOS

工艺到

Memory

和显示技术,从化合物半导体到纳米器件,从

MEMS

到智能电源等。

1962

年的论文中首次提到

MOSFET

;

1975

年戈登·摩尔在

IEDM

大会上发表《

Progress in Digital Integrated Electronics

数字集成电子工业的进展》的报告,对摩尔定律进行了重新修正。

注意:IEDM论文截稿时间

7

月中,会议时间当年

12

月。

这两大会议都是由美国半导体界主导的,到了

1980

年代,日本的半导体已经超越美国,日本半导体产业界就开始要自立门户,要创办日本人主导的大会。

于是在

1981

年,超大规模集成电路技术研讨会(

Symposium on VLSI Technology

)正式举行,主要在年中举行,位于

ISSCC

和

IEDM

会期的中间,主要讨论超大规模集成电路制造和设计。

1988

年举办的功率半导体和电路领域的顶级国际学术会议

ISPSD

(

International Symposium on Power

Semiconductor devices and ICs

)也是日本半导体界从

IEDM

会议中强力分立出来的。

注意:VLSI论文截稿时间

2

月初,会议时间当年

6

月。

ISSCC

、

IEDM

、

VLSI

三大会议在国际半导体和集成电路领域的学术界以及工业界均享有很高的学术地位和广泛影响,主要是源于会议文章不仅需要学术上的创新,更需要体现成果的产业价值和技术前沿性。每年英特尔(

Intel

)、

IBM

、三星(

Samsung

)、

IMEC

和台积电(

TSMC

)等国际知名半导体公司以及世界知名高校都会在三大会议上发布各自最新研究进展。

ISSCC

、

IEDM

、

VLSI

三大会议源远流长,特别是

ISSCC

、

IEDM

都是在集成电路发明之前就开始举办了,可谓是一路伴随半导体和集成电路产业的发展。

中国内地在三大盛会的脚步

中国半导体界第一次在世界上发出声音就是在

IEDM

。

1979

年,当时在陕西微电子研究所(现西安微电子技术研究所)工作的黄敞先生代表中国大陆第一次登上了世界半导体的讲台,发表了题为《

Transient response of I2L

》的论文,和

IBM

、德州仪器、通用电子、东芝等分在《

SESSION 8

:集成电路

-

先进双极集成电路》并于

1979

年

12

月

4

日进行了演讲,这是黄敞先生以一作身份发表的第三篇文章,早在美国工作时,

1955

年和

1956

年就以第一作者的身份在

IEDM

上发表了两篇论文(其中一篇的合作者是台积电创始人张忠谋),那时

IEDM

刚起步;

1980

年成都电讯工程学院(现电子科技大学)教授毛钧业的论文入选

IEDM

,这是中国内地高校在世界上首次发声;在沉寂了

24

年后,

2004

年中国半导体界找回了感觉,中芯国际、清华大学、中科院上海微系统所分别代表工业界、学术界和研究界在

IEDM

齐齐发声,向全球同行展示了国内在半导体技术上的长足进步。

2005

年中国内地虽然在

IEDM

出现空窗期,但是却在

ISSCC

和

VLSI

实现了突破,成功实现首发。

2005

年

ISSCC

首次录用中国内地的论文的作者来自工业界的

艾迪悌新涛科技

(新涛科技创办于

1997

年,

2001

年被艾迪悌以

8500

万美元收购,新涛科技创始人之一杨崇和

2004

年再创办澜起科技);

2006

年入选论文来自科研机构

中科院半导体所

;

2007

年,

鼎芯通讯

发布了

CMOS TD-SCDMA

射频收发芯片,这是首颗在

ISSCC

发布的中国芯;

2008

年

清华大学

代表中国内地高校亮相。

2005

年

VLSI

电路会议首次录用中国内地论文的作者来自

中科院半导体所

石寅研究员团队;但是

VLSI

技术会议首次录用中国内地论文的时间是

2008

年,文章来自

北京大学

康晋锋教授团队。

从

2005

年以后,中国内地在三大会议上不再缺席。

高校方面,

2007

年

北京大学、复旦大学

在

IEDM

首发;

2009

年

复旦大学

在

ISSCC

实现首发;

2010

年

复旦大学

在

VLSI

电路和技术都实现首发,

2011

年

上海交通大学

在

IEDM

首发;

2013

年

浙江大学

在

IEDM

首发;

2014

年

重庆大学

在

VLSI

技术都实现首发;

2016

年

西安电子科技大学、浙江大学、中山大学

在

IEDM

首发,

2016

年

电子科技大学、南京理工大学

在

VLSI

电路实现首发;

2017

年

南京大学、山东大学、天津大学

在

IEDM

首发,

2017

年

清华大学

在

VLSI

电路实现首发;

2018

年

北京大学、电子科技大学

在

ISSCC

实现首发,清华在VLSI技术首发,

2018

年

华中科技大学、南方科技大学

在

IEDM

首发;

2019

年

东南大学、上海交通大学

在

ISSCC

实现首发,

2019

年

北京航空航天大学

在

IEDM

首发,

2019

年

东南大学、浙江大学

在

VLSI

电路实现首发;

2020

年

天津大学、西安交通大学

在

ISSCC

实现首发,

2020

年

南京邮电大学

在

IEDM

首发;

2021

年

浙江大学、中国科技大学

在

ISSCC

实现首发,

2021

年

华东师范大学

在

IEDM

和

VLSI

技术实现双首发,

2021

年

西安交通大学

在

IEDM

首发;

2022

年

东南大学、中国科技大学、西湖大学

在

IEDM

首发。

科研机构方面,

2011

年

中科院计算所

在

ISSCC

上实现首发,

2014

年中科院微电子所在

IEDM

首发;

2015

年

中科院半导体所

在

IEDM

首发;

2016

年

中科院微电子所

在

VLSI

技术都实现首发;

2020

年

之江实验室、中科院苏州医工所

在

IEDM

首发,

2020

中

科院微电子

所在

VLSI

电路实现首发;

2021

年

中电科

38

所、中科院微电子所

在

ISSCC

实现首发。

工业界方面,首先是美国在华独资企业率先发力,

2016

年

ADI

上海

在

ISSCC

实现首发;

2017

年

ADI

北京

在

ISSCC

实现首发,

2017

年

Marvell

上海

在

VLSI

电路实现首发;

2018

年

新驱创柔光电、有研集团

在

IEDM

首发,

2018

年

ADI

上海

在

VLSI

电路实现首发;

2020

年

线易电子

在

ISSCC

实现首发,

2020

年

紫光国芯

在

IEDM

首发;

2021

年

百度、南京低功耗研究院

在

ISSCC

实现首发;

2022

年

纽瑞芯科技

在

ISSCC

实现首发,

2022

年

合肥睿科微、

A1

(大家都知道的公司)在

VLSI

技术实现首发。在中国工业界在

ISSCC

和

IEDM

都实现首发后,

2022

年中国内地工业界也在

VLSI

实现了首发。有更多的公司与高校和科研机构合作,包括华虹宏力、兆易创新、武汉新芯、天马微、华润上华、长鑫存储等。

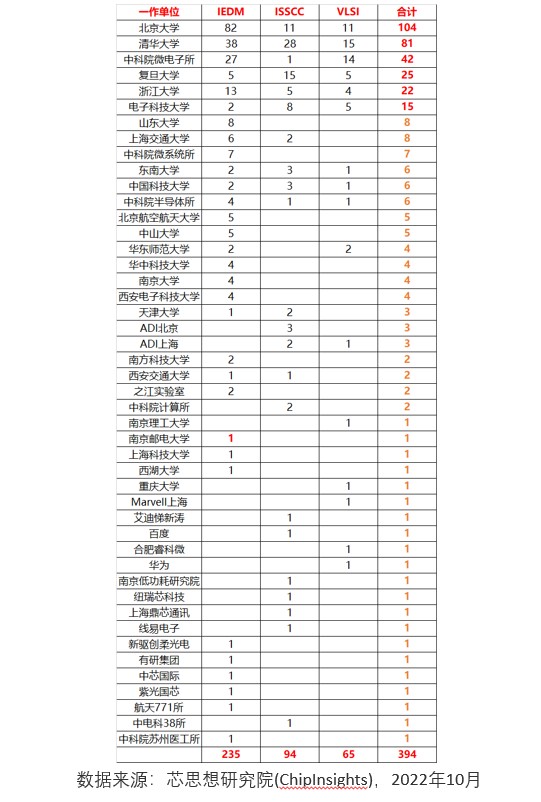

中国内地三大会议论文情况

ISSCC

、

IEDM

、

VLSI

三大会议历年总共录用超过

26500

篇论文,平均每个会议每年录用超过

200

篇文章。近两年来,

IEDM

录用中国内地的论文约

30

篇,约占

15%

;

ISSCC

录用中国内地的论文在

20

篇以内约占

10%

;

VLSI

录用中国内地的论文约

10

篇,约占

10%

。

截止

2022

年,包括

IEDM2022还未演讲

的论文,中国内场共计在三大会议发表文章

394

篇,其中

IEDM

有

235

篇,

ISSCC

有

94

篇,

VLSI

有

65

篇。中国内地在三大盛会都实现论文发表的单位有

9

家,分别是北京大学、清华大学、中科院微电子所、复旦大学、浙江大学、电子科技大学、东南大学、中国科技大学、中科院半导体所(按论文发布总数排名)。

北京大学、清华大学位居论文数量前两位,两大高校各有侧重,北京大学在

IEDM

数量上占有绝对优势;而清华大学在

ISSCC

和

VLSI

的数量都位居内地高校首位。

北京大学

黄如教授团队

自

2007

年在

IEDM

实现首发后,已经连续

16

年在

IEDM

上展示其强大研究实力;

2018

年更是以

9

篇入选数量成为

IEDM 2018

接收来自全世界论文最多的高校,这也是

IEDM

历史上首次由中国内地高校在论文数量上领衔;随后

2021

年以

7

篇入选数量、

2022

年以

12

篇入选数量成为当年会议接收来自全世界论文最多的高校。至今已经累计在三大会议发表论文

104

篇,居中国内地各单位之首,其中

82

篇

IEDM

(居中国内地各高校之首),

ISSCC

和

VLSI

各

11

篇。

清华大学

已经累计在三大会议发表论文

81

篇,其中

38

篇

IEDM

,

28

篇

ISSCC

(居中国内地高校之首),

15

篇

VLSI(居中国内地高校之首)

。

中科院微电子所

已经累计在三大会议发表论文

42

篇,其中

27

篇

IEDM

,

1

篇

ISSCC

,

14

篇

VLSI

。论文主要出自刘明院士团队。

复旦大学

已经累计在三大会议发表论文

25

篇,

15

篇

ISSCC

,

5

篇

VLSI

,

5

篇

IEDM

。其中

2012

年的论文是中国内地高校在

ISSCC

会议上第一次发表关于处理器方面的文章。

电子科技大学

已经累计在三大会议发表论文

15

篇,其中

张波教授

团队自

2009

年以来持续在

ISPSD

(国际功率半导体器件讨论会)大会上发表文章,发文累计超过

80

篇,更是在

2020

年首次成功入选

IEDM

,打破了学校自

1980

年以来的

40

年在

IEDM

的沉寂,同时该论文的扩展版本受邀发表在电子器件领域权威期刊

IEEE T-ED

的

Special issue

(

Extended Versions of Outstanding Student Papers Presented at IEDM

2020

)上。

2018

年电子科技大学在

ISSCC

上实现突破;

2016

年在

VLSI

上实现首发。

浙江大学

已经累计在三大会议发表论文

22

篇,

13

篇

IEDM

,

5

篇

ISSCC

,

4

篇

VLSI

。

东南大学

杨军教授团队

2019

年在

ISSCC

上发表的论文不仅实现东南大学的开门红,也是首篇中国内地存储相关论文入选,

2020

年

ISSCC

上发表

AI

芯片亮点论文;而在

VLSI

方面,杨军团队在

2019

年也实现首发。

孙伟锋教授团队

从

2012

年开始持续在

ISPSD

(国际功率半导体器件讨论会)大会上发表文章,

2021

年在

ISSCC

会议实现首发,

2022

年在

IEDM

发表的两篇论文也是东南大学在

IEDM

会议取得突破。

北京航空航天大学

赵巍胜教授团队