EXTITUTE

|BAU学社|媒介论与空间论的会通

文|

Hermann FUNKE

/

译|

PLUS

/

责编|

BAU+

院外以纪念日为契机陆续整理包豪斯人的内容:以与包豪斯相关的个人的创作与经历为主要线索,以现代主义运动可容纳的多样性及其深度,考察每个个体对新的共同体信仰的不同预见。这项工作不止于填补某段被忽略的空白,或是重新打捞包豪斯的历史遗珠,更希望能够打破既定的叙述框架。

本次推送介绍的是写于

1967年的一篇书评短记,适逢第一部关于包豪斯第二任校长汉斯·迈耶的作品传记出版问世不久。文章指出了

这本书

在编排与措辞上的种种颇显诡异的疑点。比如书中介绍汉斯·迈耶的主要作品时为什么未加点评?在序言中只提及汉斯·迈耶好的一面,却不说他有什么不对之处?由此,为什么出版商一定要增加一篇后记来对此作出回应,并一再强调这只是传记作者自己眼里的汉斯·迈耶的画像,一幅主观的画像?而且还公开了格罗皮乌斯对汉斯·迈耶的表态,却又遭到与他通信的托马斯·马尔多纳多的不满等等。从中我们不难看出当年建筑界对汉斯·迈耶的接受状况背后的关联是如此的错综复杂。

是时候重新解读汉斯·迈耶了。

BAU学社目前整理出一些公开的基础材料,希望之后能够透过回溯性的历史动态构成,挖掘出新的视角和思考维度,并期待有志于此的同道加入,切磋砥砺。院外还将陆续译介相关论文。

1928年的包豪斯真的一切就绪了吗?如果不是政治上的原因,那格罗皮乌斯为什么要离开?格罗皮乌斯为什么会让汉斯·迈耶做自己的继任者?难道没有旁的人准备去占一占这个位置吗?

Hannes MEYER|

188

9年

11月18日

-1954

年

7月19日

如果人们细细地翻检一下现代建筑的历史,也许会找出两位叫迈耶[MEYER]的建筑师:汉斯[Hannes]与阿道夫[Adolf]。这两位迈耶都已经离世了。

他们在世时都与格罗皮乌斯和包豪斯有过交集,却鲜为人知,

有时人们还会把他俩混为一谈,甚至在一些文献中也是如此。

比如本奈沃洛[BENEVOLO],不仅把他们俩搞混了,还外加上第三位迈耶,彼得[Peter],一位瑞士的建筑记者,我们在这里没必要细说。阿尔甘[

ARGAN]拼错过汉斯·迈耶的名字,吉迪恩[GIEDION]倒是把两位的名字都拼对了,只不过几乎没怎么提过他们。由此看来,人们不免会得出一个结论,

这两位建筑师

在现代建筑中并没有发挥过重要的作用。如果真这么想的话,那就大错特错了。

布鲁诺·陶特[

Bruno TAUT]曾经对

阿道夫·迈耶做出过

正面的判断,认为他是二十年代末德国最棒的建筑师。1911年到1923年间,阿道夫·迈耶与格罗皮乌斯共同工作,从法古斯工厂到耶拿剧院。在当代的出版物上,这些建筑项目的署名都是格罗皮乌斯和迈耶,两个人并列出现。

现代时期的作者喜欢将他称为格罗皮乌斯的“合作者”,但是这个词到了今天差不多等同于“雇员”的意思,因此他的名字要不是只出现在括号里,要不就是干脆被去掉。尤其是吉迪恩,就常常这么干。迈耶从1919年到1925年一直在魏玛包豪斯当老师。1929年他在北海溺死,享年48岁。

另一位迈耶,汉斯,不管怎样,他毕竟掌管了著名的包豪斯两年有余。他的前任创办了包豪斯,他的继任解散了包豪斯,而且都是著名人士。但是又有谁知道汉斯·迈耶呢?

编年史家们顶多草草几笔就从他那儿跳过去了:

“三年之后(1928),格罗皮乌斯不得不放弃校长的职务,先是由汉斯·迈耶接管,接着是密斯·凡·德·罗”。或者:“1928年,在成功的巅峰时期,格罗皮乌斯将学校的管理转给了瑞士人汉斯·迈耶”。接下去好多页就不再提他了,直到:“1930年,密斯接替汉斯·迈耶成为德绍包豪斯的负责人”。其他人在写到这段时,大体也是如此。

同时更值得注意的是,这两位作者在格罗皮乌斯为何离开包豪斯这个问题上,各执一词,暗示出不同的缘由。为什么在包豪斯“成功的巅峰”时,格罗皮乌斯却不得不离开?

与他关系

据说

相当紧密的吉迪恩是这样写的:“造成格罗皮乌斯在1928年离开包豪斯的原因有很多。平日里时不时的防御让他脱不开身,此外他还说到,正是他的性格最容易激怒对手”。可以确定的一点是,

格罗皮乌斯在指定汉斯·迈耶成为自己的继任者时,明确提出过不要重蹈

他的

覆辙。

唯一值得称道的例外是约迪克[Joedicke],迄今为止,只有他

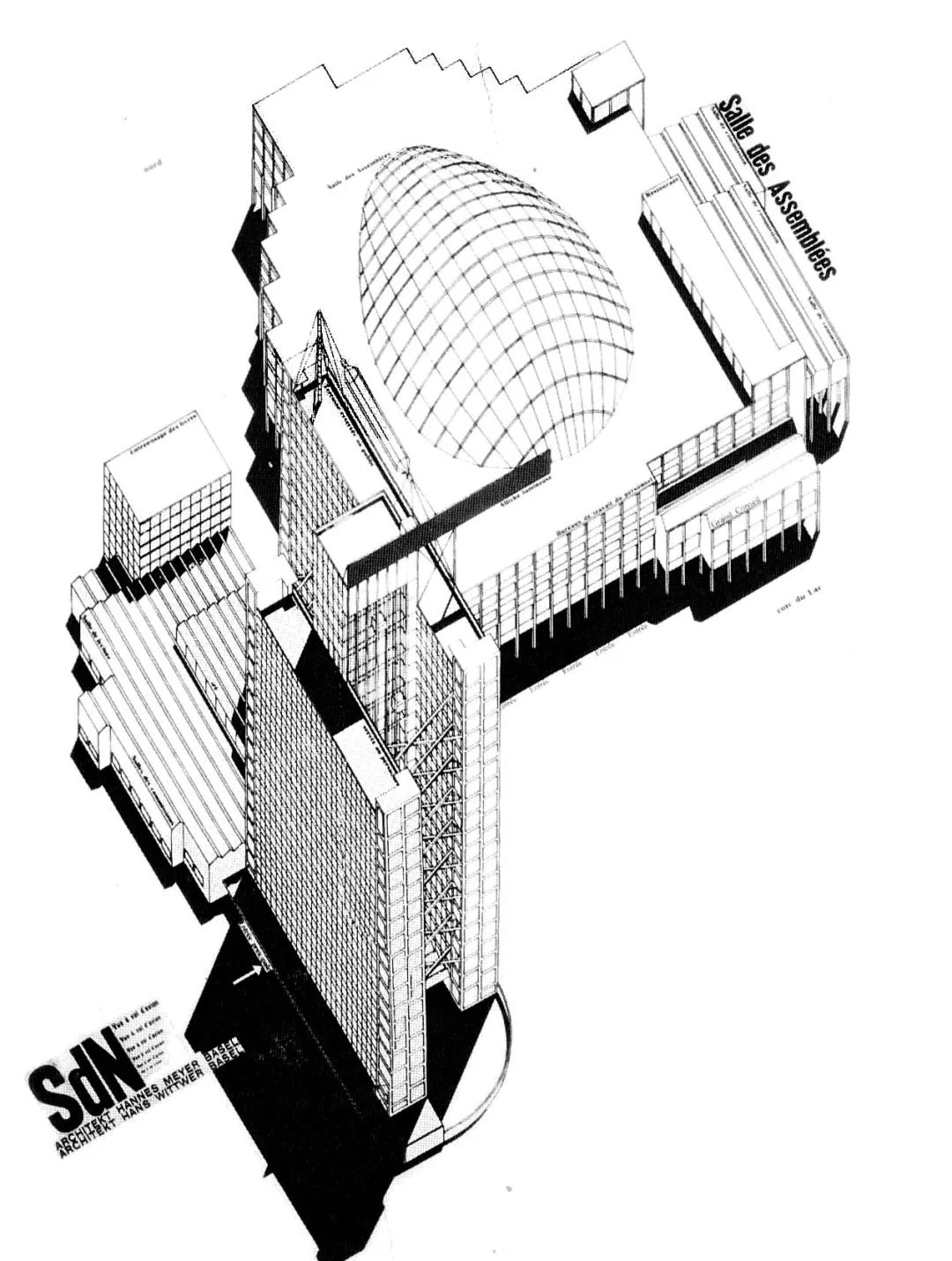

把汉斯·迈耶当做建筑师,而不只是包豪斯校长。

他在《现代建筑史》一书中提到了由汉斯·迈耶在[Bernau]建造的

德国工会联盟学校

。

这所1928年设计、1930年建成的学校是竞标获胜的项目。从平面图和照片中可以看出,该设计是对空间任务书深入分析并全面把控的结果,实事求是、理性、然而又有些随性并不教条的构造。建筑底层的单体、分离和连接部分、学生活动中心、教师公寓、社群和教室,沿着一片小湖上的地型分组排列。整座建筑物看上去就好像是今天建造的一样。

这栋房子的形式并不先入为主——比如马克斯·陶特[Max TAUT]为同一竞赛提交的方案就是先有一个Y型的结构。汉斯·迈耶的设计是从缘起到目标无法预估的完整过程,在对任务仔细的分析之后,不偏不倚地得出了解决方案。

这种做法在当时绝非理所当然,而是与他们推崇的“新客观性”有关。

反观比它早造了才没几年的格罗皮乌斯的德绍包豪斯校舍,似乎还是受到了风格派意志的影响,与汉斯·迈耶的学校构成了张力。

除了约迪克写到过

汉斯·迈耶

,温格勒[WINGLER]的《包豪斯》档案以及《Bauwelt基金会》第1卷和第14卷中记录过汉斯·迈耶自己的一些文字之外,到目前为止,就没什么材料可以用来进一步了解汉斯·迈耶的了。人们只知道,他参加过国际联盟总部大楼的竞赛,赢了奖;他是个共产主义者,至于具体细节,就不太清楚了。人们闭口不谈汉斯·迈耶这个名字,着实不同寻常。而且时间拖得越久,这件事就越发地让人尴尬。

终于,现在出了一本概述汉斯·迈耶的

生活和工作的传记

,作者施奈特[SCHNAIDT],他和汉斯·迈耶同样来自瑞士,现在是乌尔姆设计学院的讲师。

书中介绍了汉斯·迈耶的主要作品,但并未点评。

在序言中,他谈了些自己的观点,除了说到汉斯·迈耶好的一面,也没多提哪里有什么不对。

吊诡的是:那些突然想起来要出版汉斯·迈耶书的人,总让人感觉生怕把自己牵扯进去,所以在最后几页,立马就做了回应。这本书的瑞士出版商亚瑟·尼格利[Arthur NIGGLI]在后记中就把自己和作者区分开,并保持一定的距离——“这幅汉斯·迈耶的画像,是克劳德·施奈特眼中的画像,是一幅主观的画像”——

这番话究竟是说给谁听的?

瓦尔特·格罗皮乌斯——“因为格罗皮乌斯更了解私底下的迈耶。”

ADGB Trade Union School|

尼格利刊发了一封格罗皮乌斯与乌尔姆学院院长托马斯·马尔多纳多[Tomas MALDONADO]的通信,这封信最早出现在ULM10/11 上。据我所知,这是格罗皮乌斯第一次就他的继任者发表的公开声明。

格罗皮乌斯写道,迈耶不够真诚,

他所做的只不过是格罗皮乌斯任下种瓜得来的瓜,他只是个机会主义者,占了那个现成的位置,却想给人造成一种印象,每件事都是他自己干的。迈耶戴着面具,掩盖自己的意图。他向格罗皮乌斯保证过,让包豪斯远离政治,但是接着他就摘下了面具,任凭他自己的政治唯物主义意识形态将包豪斯的理念解体,把学校推向了危险境地。

迈耶在政治上缺乏直觉,

无法平衡事实与政治理论之间的关系,而在战略战术上又太小家子气了。他就是个激进的小资产阶级。迈耶离开后,密斯·凡·德·罗不得不在警方的协助下才恢复了学校的纪律。

此前没有公开谴责,现在才来公开定罪,怎么说也不太让人信服。1930年迈耶被包豪斯免职,并不是因为他对格罗皮乌斯撒了什么谎。就算这种事是不可原谅的,但还不足以把人逼到绝路。

迈耶并不是因为个人诚实与否而被解雇的,

他没有触犯任何条例,也不是德国共产党[KPD]的成员,况且当时德共也没被取缔。开除迈耶是包豪斯走向解体的第一步,是包豪斯从魏玛搬出之后的又一次衰退,做出这一裁定的背景究竟是怎样的,不能以被告的品行不端这种说法搪塞过去。

1928年的包豪斯真的一切就绪了吗?如果不是政治上的原因,那格罗皮乌斯为什么要离开?格罗皮乌斯为什么会让汉斯·迈耶做自己的继任者,不是他号称自己也没怎么私下接触过迈耶吗?难道没有旁的人准备去占一占这个位置吗?

格罗皮乌斯肯定是清楚的,汉斯·迈耶不可能毫无批判地去接管包豪斯。

早在1927年,迈耶就写信给他说:

我对(包豪斯校舍)开幕典礼上展出的作品极其不满。很多都让我不由自主地联想起多尔纳赫的鲁道夫·斯坦纳[Rudolf STEINER],那种宗派主义,那种审美

。

而且格罗皮乌斯也知道,迈耶在政治上是左翼。

格罗皮乌斯所谓自己了解汉斯·迈耶的那点优势,结果也好像靠不住。他说的是:

迈耶来包豪斯工作的最初阶段,我并不怀疑他的资质。我喜欢他那个[Bernau]的联盟学校,是他与心态平和又富有才华的维特韦尔[WITTWER]共同完成的吧。

这段话看上去和他的概念非常吻合,但是中间其实有两处错误。

迈耶去包豪斯执教的第一阶段时,还没有设计[Bernau]的学校 ,那得到他当了校长之后。如此说来,不可能是因为这个作品让格罗皮乌斯找他接任的,迈耶那时候已经是校长了,那个

所谓

摘下面具的校长。此外,他并不是和维特韦尔共同造的这所学校,他自己的才能已绰绰有余。

迈耶的确与维特韦尔共同完成过两件作品,那时还只停留在设计稿的阶段:

巴塞尔的彼得学院[Petersschule]和国际联盟总部大楼[League of Nations]。汉斯·

维特韦尔

也是瑞士人,一位很棒的建筑师,但不怎么出名,人们理应记住他们。

1930年代初,

维特韦尔

建成了一些项目,比如哈雷机场的俱乐部,非常棒。之后,他没再接到更多的项目,便回到瑞士接管了他丈人的牛奶生意,做了一辈子。他在战争期间去世了。吉迪恩在提及

维特韦尔

上也犯过类似的错误,在《空间、时间、建筑》中唯一提到汉斯·迈耶的那次,就是“

维特韦尔

与汉斯·迈耶”[League of Nations]。

汉斯·迈耶从未掩饰过他不想要格罗皮乌斯的包豪斯。不过,

他总是客观地表达自己对前任及其表现的看法。

对于这本书的读者来说,这位格罗皮乌斯口中的失败者对包豪斯的评价相当令人惊讶。汉斯·迈耶在1940年墨西哥Edificacion杂志上是这么描述包豪斯第一阶段的:

包豪斯曾经是德国共和国中直言不讳的孩子,并与它同生共死,但同时从一开始它宣告的就是一个欧洲的也是国际的教育中心。1919年,建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯在战后的混乱中创立于魏玛的包豪斯,并以其独创的形式成为了见证当时情绪化的表现主义的典范。尽管起初的定位就是一所为工艺活动诸多分支而设置的培训中心,但这里的教员们除了两位建筑师,其余就是七位抽象艺术家。后来有一些闻名于世,比如美国的费宁格,俄罗斯的康定斯基,德国的保罗·克利。学校里没有专门的科学家。学生中,各种“生活改革”的支持者占据主导。老师与学生同住一栋楼;没多少钱,却有着不少共同的忧虑。

所有这些造就了包豪斯之后为人津津乐道的社会统一,

这种统一想要取消任何地位上的差异。以兄弟情谊之名得出了最为矛盾的世界观,称自己为社会主义大教堂。

在我看来,这是一种既仁慈又客观的表达,甚至可以说,仁慈得远远超出了客观。

Petersschule

|

汉斯·迈耶被逐出包豪斯学院时,曾经给德绍市长黑塞[HESSE]去过一封信。不难理解,这封信会更为尖锐:

我在包豪斯的任上找到了什么?包豪斯对外的声望已远远超出了它实际的表现,简直就是个史无前例的大广告。设计的学校?!就是把每个茶杯都拿来当成有问题的构成去做。‘社会主义大教堂’?!那是战前艺术的革命者们推动的中世纪邪教,让年轻人呆在满是彩色雕塑的房子里斜瞅着左翼,让年轻姑娘们的精神产物像地毯那样铺放在他们的地板上。艺术?!正从方方面面扼杀着生活。

我的悲剧境遇是怎样造成的?因为

我

作为包豪斯校长,却要反对包豪斯风格。

在这封信中,迈耶暗示了格罗皮乌斯与解雇他的事儿有关——根据格罗皮乌斯最近的评论来看,这并非牵强附会。

所以我的背脊梁骨凉飕飕的。讽刺的是,我只是离开学校去放假,他们就不让我再回去了。包豪斯里的小圈子开始干杯庆贺。

德绍当地的媒体陷入了道德上的精神错乱。

看呐,包豪斯的监护人,格罗皮乌斯,从艾菲尔铁塔上俯冲下来,啄食我这位校长的尸身。听呐,康定斯基,在亚得里亚海的沙滩上,四仰八叉地说道:一切搞掂。

1930年夏天,汉斯·迈耶即刻就被解雇了。密斯·凡·德·罗,这位李卜克内西和卢森堡纪念碑的设计者,成为了包豪斯的负责人。迈耶说:

我要去苏联工作,那里是社会主义的诞生地,

那里正锤炼着真正的无产阶级文化,那里才有我们曾经在资本主义里为之奋斗的社会。

1932年4月,纳粹在萨克森-安哈尔特[Saxony-Anhalt]掌权。迫于压力,包豪斯迁往柏林,一年之后解散。向新统治者做出的一些让步并不足以挽救自己。

迈耶在莫斯科工作。他是共产主义者,斯大林主义者。1931年10月,他在柏林做了

一次演讲

,措辞坚定,带着官方口吻:

在苏联,建筑师是建设工人,站在五年计划的前线上。我们是建设工人,我们是技术干部……

只有在团队中工作,集体的创作才能实现,这与我们每个人的个性无关。

我们是成千上万个原子中的一个,学生与我们一起接受彻底的马克思列宁主义和斯大林主义思想的指示……红军之所以存在,不只是为了在危急的情况下保护无产阶级的祖国,而且还是重要的文化因素……苏联的国家政治保卫总局[GPU]正在为社会主义做大量的教育与培训……

听着诸如此类的话,你现在真地会感到害怕了吧。

好巧不巧,施奈德的书中并没有收录这篇演讲,但是《Bauwelt基金会》第14卷将它重新刊印了。不过施奈德在他的书中也记录过类似的文字,由此推断

这就是汉斯·迈耶当年的态度,这点应该是确凿无疑的。

不过到了1936年,这种情形再也持续不下去了,汉斯·迈耶身边就有人被逮捕,于是他回到瑞士。1938年,去往墨西哥。1949年,返回瑞士,直到1954年去世。

并不是说每个死去的共产主义者都是好共产主义者。托马斯·马尔多纳多抱怨说他和格罗皮乌斯之间关于汉斯·迈耶的通信并没有全部发表出来,出版商回应道:

迈耶的名声并不太好。我们得把他和他的作品分开来谈,正如格罗皮乌斯教授大体判定的那样,迈耶不喜欢文化艺术,那也是公认的。让我们最感到困扰的是,根据我们对整本书的理解,如果纳粹愿意接受这些文字,那么迈耶很可能会和他们达成协议。他的伪共产主义以及他在俄国斯大林主义统治时期下的转变,就足以证明这一点,这是再清楚不过的了。

如果我们出版社还有可能从技术性的角度刊发看似完全自相矛盾的论文,那是因为我们愿意将这些话题拿出来讨论,但

我们绝不允许自己在文化政治上的态度让人们产生丝毫的疑惑。

这正是我们需要这篇后记的理由,而且我们所采取的形式,比我们想要表达的真实意见已经客气多了。

然而,并没有迹象表明汉斯·迈耶与纳粹签订过什么协议。

纳粹会接受迈耶的这种假设都是编造出来的。

纳粹并不会接受汉斯·迈耶,就像尼格利不接受他一样。如果纳粹能接受他,那他们就不是纳粹了。

出版商还不忘给后记提供另一条理由:

……我们考虑过该如何给那些不熟悉迈耶的读者一个机会,展开更为有意思的讨论,

这种讨论也有助于销售。所以就有了这篇后记,

只有这样才有可能……

好个一石二鸟之计。

乌尔姆设计学院给人的感觉就是包豪斯的后代。于是人们想把疑云密布的家族史搞清楚。所谓的不满,包豪斯血统中仍然缄默的旁系和人们的兴趣,乃至对他后代的爱,现在都集中到了汉斯·迈耶的身上。格罗皮乌斯已经很难再让人只相信他给出的汉斯·迈耶的形象了,因为他已自顾不暇。

汉斯·迈耶的命运并不只是一个家族内部的丑闻,而是

一段说不清道不明的德国历史。包豪斯安乐窝里的污垢也是我们自己窝里的污垢。

这段历史还将一如既往地继续下去。

League of Nations

|

▶

版权归译者所有,译

者

已授权发布。

未完待续

▶ 一位马克思主义者与现代主义者

▂ 新世界即将到来!

▂ 有谁说过功能主义?

▂ 新建造去往新国度

▂ 马克思主义建筑13项原则

▂ 不断斗争的教育者

▂ 是包豪斯?还是社会?

▂ 科学地培训建筑师

▂ 为真正进步的建筑而战!

▶

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

▶

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

▶

BAU学社

|

学社 ▶

设计史?艺术史?思想史!

|

情境对话中的“理念”

|

包豪斯流

|

历史转承中的“演练”

|

包豪斯人

|

技术演革中的“建造”

|

对话

包豪斯