如果说近两年室内设计中有什么实用、好看又大受好评的理念,那「洄游动线」应该是一个!与其他动线设计相比,空间里使用

洄游动线

的设计更

容易让人、光线与风产生互动,也减少了房子里的每个角落的间隔感。简单来说,洄游动线设计即是——在这个房子里,没有终点,无需走回头路,来回走几圈都不会遇到阻碍。这种设计在酒店里颇为常见,而在自家住宅中呢?也是很好用的呢!

建筑大师们的洄游设计

1./ 柯布西耶 · 湖边小屋

其实「洄游」并不是一个新观念,早在 1924 年,法国建筑大师柯布西耶就在为母亲设计的房子里充分运用上了这个想法。

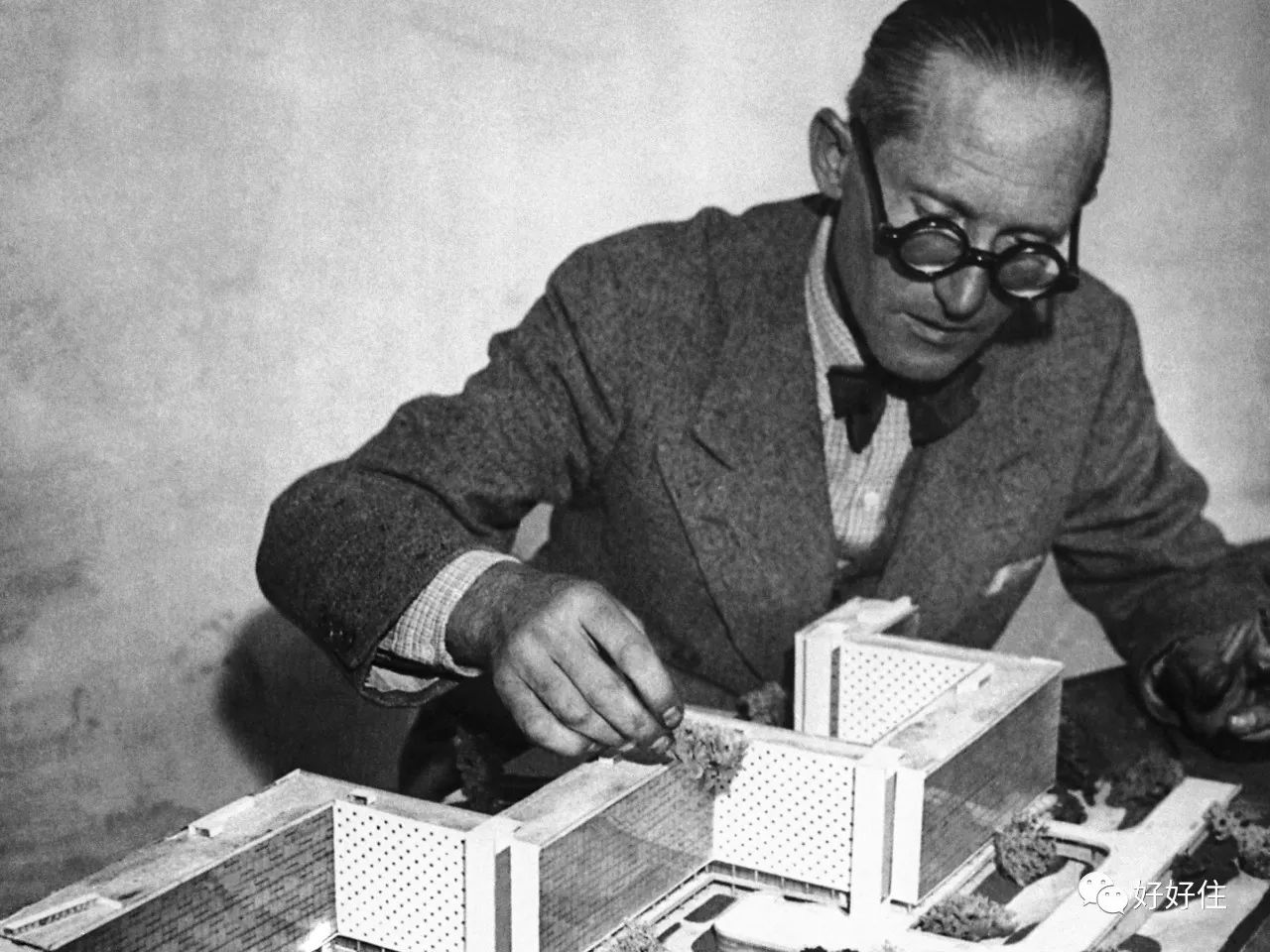

▲

柯布西耶是 20 世纪最重要的建筑师之一,法国廊香教堂以及日本国立西洋美术馆皆是他的设计。瑞士法郎的 10 元纸币上正是他的头像。

柯布西耶曾提出「建筑散步」的概念,他认为

一个住宅越小,就越要重视在其中能够自由行走散步的体验

—— 这正是「洄游空间」的另一种表达。在 1924 年,他为自己的母亲在瑞士莱芒湖畔设计的

湖边小屋 ( Villa le Lac )

是将洄游动线运用到住宅设计中的最典型案例,这个小屋仅有 60 平方米大小。

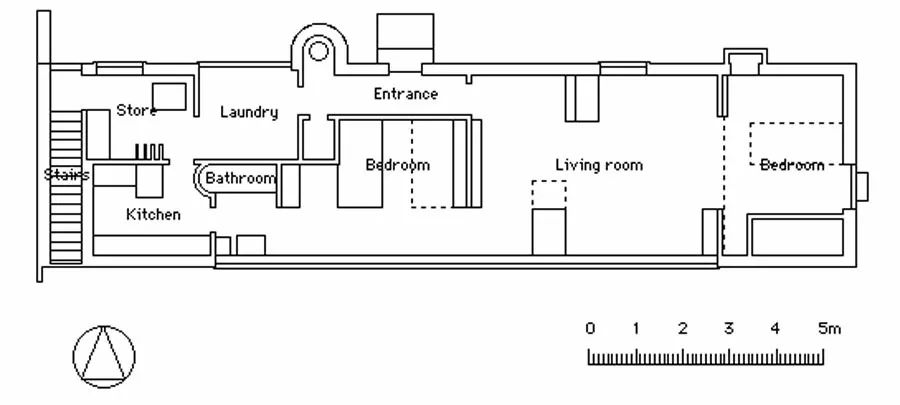

▲

莱芒湖畔的小屋。

▲

为了让自然、人与建筑更为融合,柯布西耶在房子一侧打造了一个长达 11 米的横向大长窗。他的

湖边生活常态:常叼着烟斗,和母亲在日落前的临窗餐桌上吃吃饭喝喝酒。

▲

可以从这张草图中清晰地看出房子里各个空间形成了一个「不走回头路」的环状,也是一个典型的洄游动线设计。从玄关处进入,分为两条动线,一边是更「享受型」的起居室,而另一边则是更「服务型」的浴室、厨房与洗衣房等。

▲

玄关处往右转,先是到了厨房,连接洗碗池与灶台的是颇长的料理区域,这也符合「洗-处理食材-做菜」的操作模式。

▲

储物间、洗衣房与浴室同在一片相互连接的区域内,拿好衣服就可以去洗澡,洗澡好了直接去洗衣服,一气呵成。这也是洄游动线设计的一个好处——在住宅里漫步,而非多走许多没必要的路。

▲

而另一边的起居室,乍看之下完全不像是仅仅 60 平米的房子。少了人为的隔断而获得开阔的空间。

▲

从起居室继续向后「散步」,直接连接到了后院。

▲

而在起居室与后院之间的这个带着可折叠屏风的区域,则是一个聪明的客房设计。没有客人的时候,屏风折叠起来,它是起居室的一部分;而客人造访时,屏风遮挡住的空间成为了一个独立的客房。

2./ 密斯 · 范斯沃斯住宅

而在 1950 年,密斯·凡德罗( Mies van der Rohe ) 的范斯沃斯住宅,或许是洄游空间的一个极端。

你可能对密斯·凡德罗这个名字毫无认知,但说到

「LESS IS MORE」

这句话,你一定嚷嚷上口,这正是他所提出来的。这位与柯布西耶齐名的建筑大师,为范斯沃斯女士设计的住宅藏于森林深处,

以巨幅玻璃取代了墻面

,处处看得见风景亦看得见四季的变化。而在

「玻璃盒子」

内,

仅仅通过家具来界定室内空间

,是一种彻底的通透和开阔。

当然,在 1950 年,当时的媒体并不觉得这是一个伟大的建筑,反而给出了这样的评论——「一位高学历的女士花费 70000 美元建造了一个 1 室住宅,最终发现这座住宅

只是一座支架上的玻璃笼子

。」

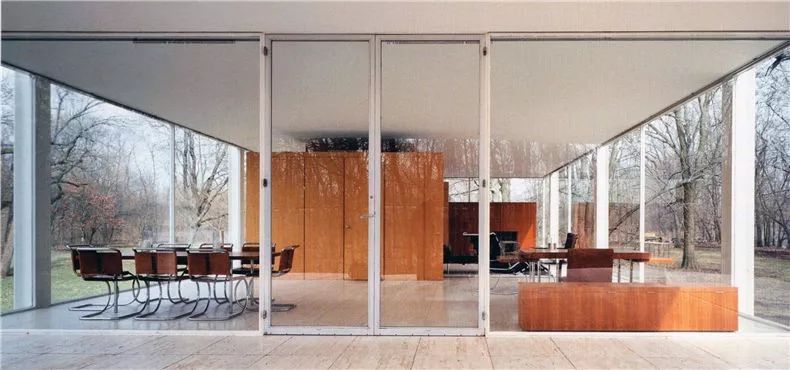

▲

冬季森林里的范斯沃斯住宅。

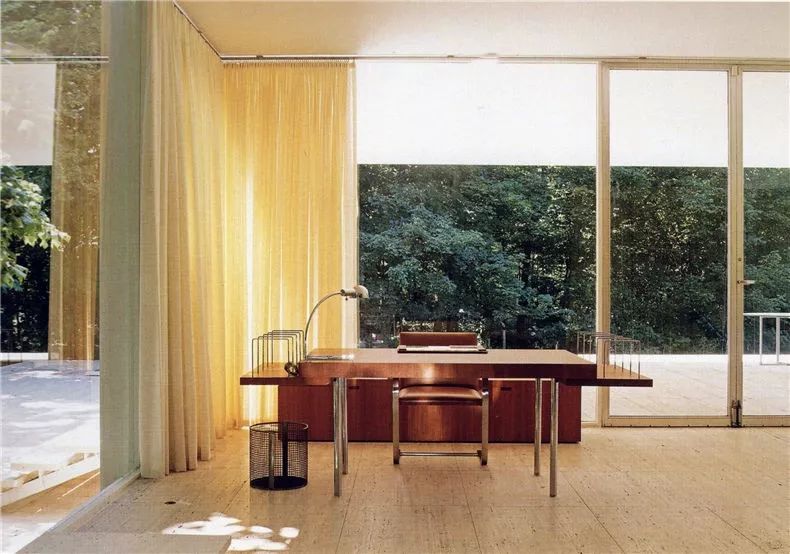

▲

房子里的任何一个角落都是闲看四季变化的最佳场所。

- 自家空间里的洄游设计 -

从这两位 20 世纪最伟大的建筑大师的住宅设计作品来看,无论是大户豪宅还是小户型房子,

洄游空间

的设计似乎都是让房子更豁然开朗、也让居住在此的人获得更舒适感受的一个极佳方式。而在好好住 APP 上,我们也看到了不少「洄游动线」的设计。如果家里空间无法实现全局洄游,

在局部空间里实践洄游动线的设计

也会为房子提供更多自由运用的空间以及更灵动的生活方式。

1./ 打通卧室与卫生间

▲

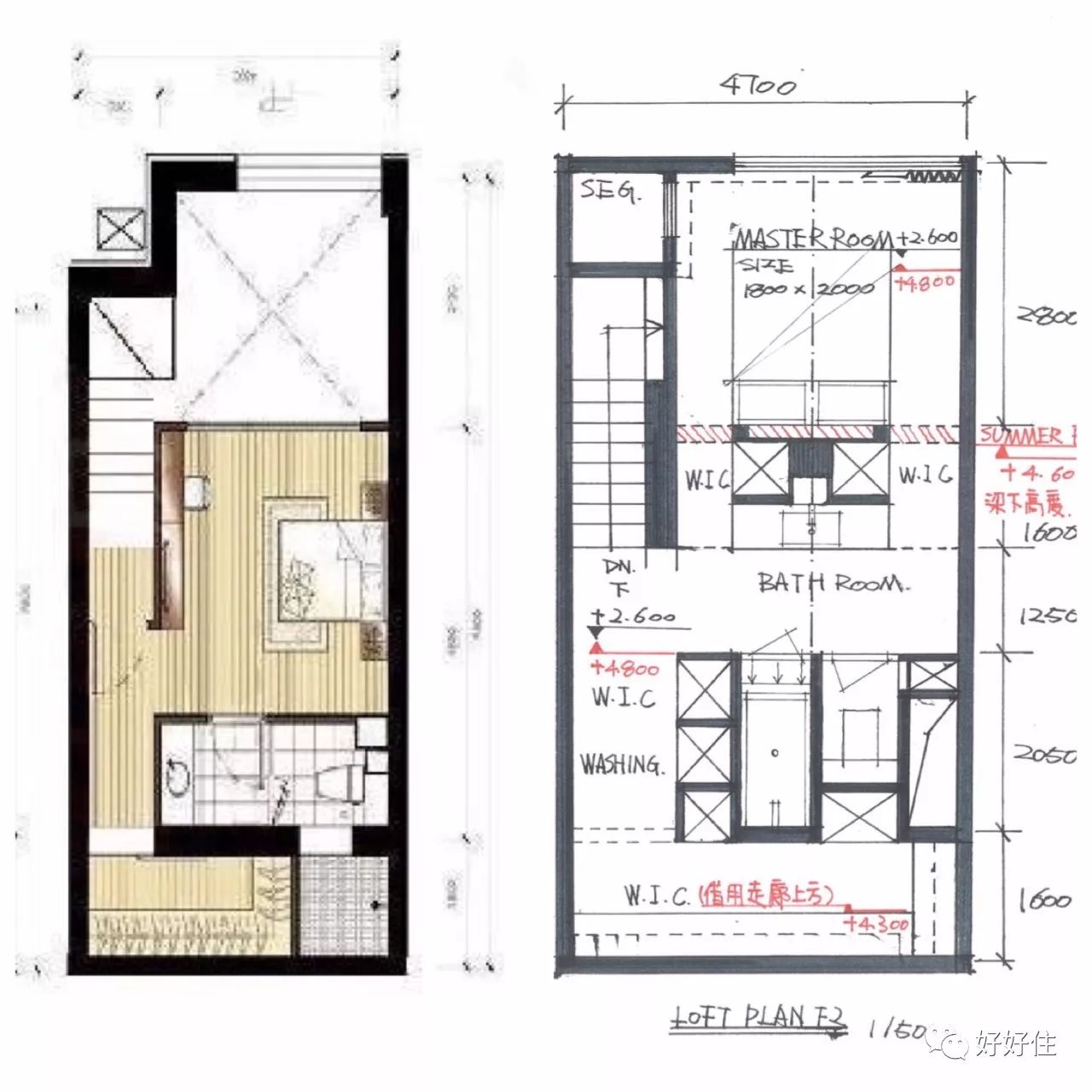

这个户型手绘图的右方,二层卫生间与卧室通过两侧通道连接起来。图片来自好好住设计师

@刘一汀

。

▲

二层的

卧室虽然只有 8 平米,但

通过两侧过道的设计,不仅与卫浴更好地整合起来,也让不大的卧室大了起来!图片来自好好住设计师

@刘一汀

。

2./ 打通卧室与多功能活动间

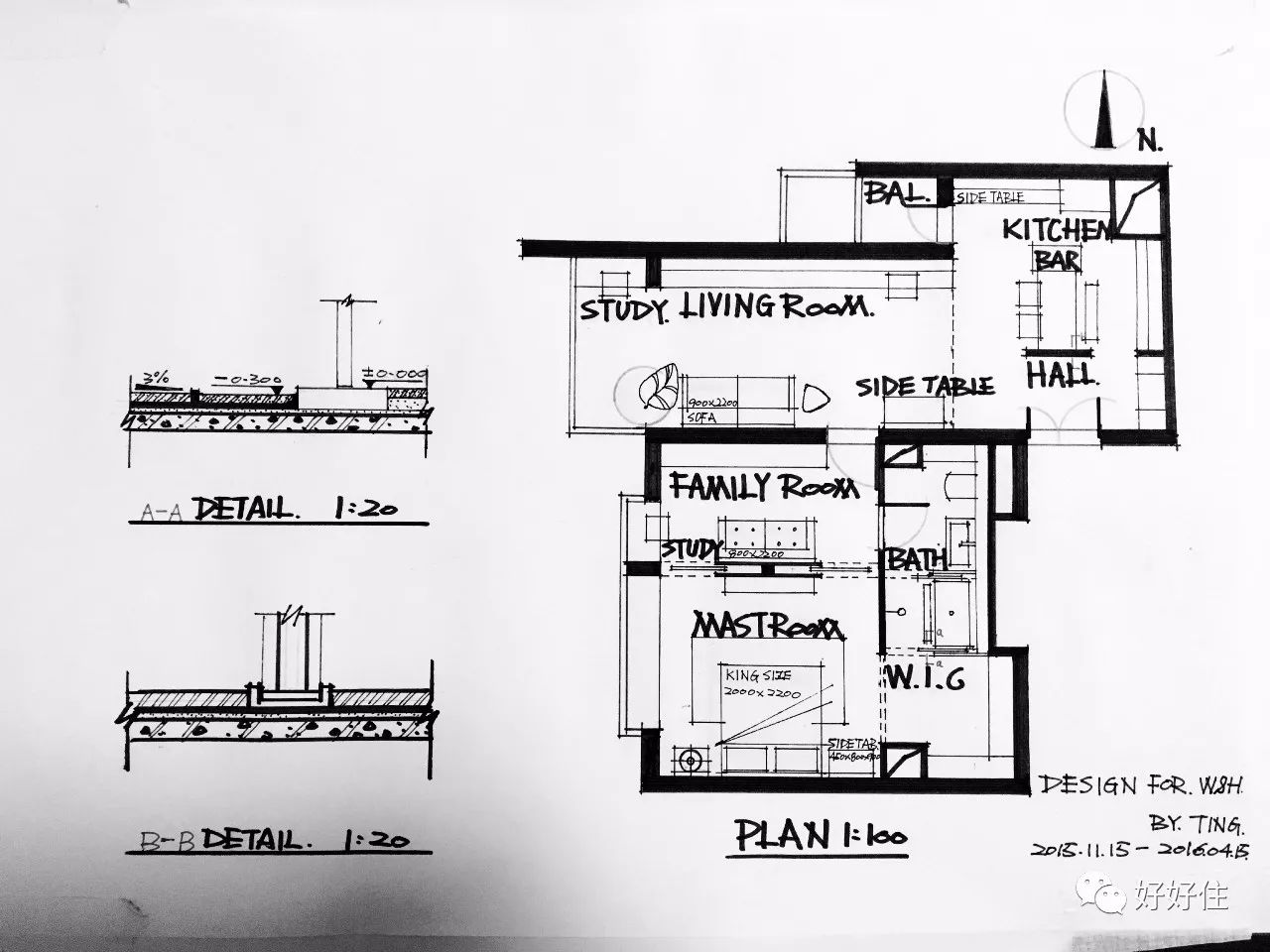

▲

设计师将这个户型规划成两个区域,开放交流的公共空间与灵活多变的私密空间。私密空间由卧室、多功能室与卫生间组成,洄游动线让多功能室与卧室的配合更为流畅。

图片来自好好住设计师

@刘一汀

。

▲

原本的次卧重新规划为多功能室,与主卧相联通形成洄游空间。

在推拉门完全敞开时候这里充当主卧的套房,而关上后则变身一个多功能室

——可以是书房,也可以是影音室,此后还可作为与主卧一步之遥的独立婴儿室。

图片来自好好住设计师

@刘一汀

。

▲

空间上形成「洄游」后,实现了一步一景的变化,简洁也更开阔。图片来自好好

住设计师

@刘一汀