如果你问一个学考古的学生:

什么是你最痛苦的事?

答案十之八九是:每逢过年回家遇到亲朋,张口就问“

你又挖到啥宝了?

”

你一时还没回过神来,想着怎么解释考古不是挖宝的时候,第二个问题立马追来:“

我最近买了点好东西,你帮我看看是不是真的。

”

当你开始思考怎么解释考古不是鉴宝的时候,三个问题让你毫无喘息之机:“

你下次挖到宝跟我说一声,咱俩要不合伙倒腾一下?

”

好了,到这时候所有的空气已经凝固,所有想要解释的冲动已然冷却……

▲

之前引起轰动的汉代海昏侯大墓出土的车马器,考古人员正在一点一点地清理

要解释清楚考古不是盗墓、不是挖宝,首先得看看各自的动机,盗墓或者挖宝无非就是求财,所以哪儿有值钱的东西冲哪儿去。

▲

安徽阜南台家寺遗址

现在市场上,值钱的是玉器、瓷器、金银器,木器、漆器、字画类也保存不下来,费劲盗出来估计也成渣了,陶器虽然出土得多,但形象又土又原始,没几个人感兴趣。

所以盗墓的目标都锁定在那些曾经被厚葬的、有地位的人身上。

比如秦公一号大墓,长年累月被掏了160多个盗洞,比如西安那一片埋着汉代皇帝、唐代皇帝的陵墓,都是盗墓者眼中的“肥肉”。

▲

陕西周原遗址墓葬,陪葬品丰富,中部有腰坑

而考古的动机就不是冲着求财去的,要求财的也不选择干这行了。

首先

,考古一般不可能自己随心所欲挑地方,现在很多都是基建工程发现了一些遗址遗迹,考古会配合发掘;或者是国家的工程兴修,考古也要做好前期勘探、发掘工作,比如三峡考古、南水北调考古。

甚至有时,考古队要追着盗墓后边跑,哪里发现被盗了,就赶紧过去抢救性发掘;

其次

,考古不会厚此薄彼,大墓就发掘,“不值钱”的平民墓就晾着。

考古学的目标是研究古人、研究古代文化,皇帝、贵族是研究的对象,平民也是时代的重要部分,所以“一个都不能少”。

第三,

没有值不值钱的概念,出土的玉器、瓷器和貌似不值钱的陶片,都是恢复古代现场的线索,在文化研究的价值上,没有贵贱之分。

说了那么多委屈,考古吸引人的地方在哪儿呢?

我觉得这人生吧,就是一个漫长的体验,每一段经历都封存着不同的记忆,也锻造出不同的能力。

曾经有位考古的老师说,他的一同学干了几年考古就转行做金融了,挣得挺多,不过大家百思不得其解:他为啥能这么大跨度的转行?

那人底气十足地说:“

我连考古这苦都能吃,还有什么行业干不了?

”

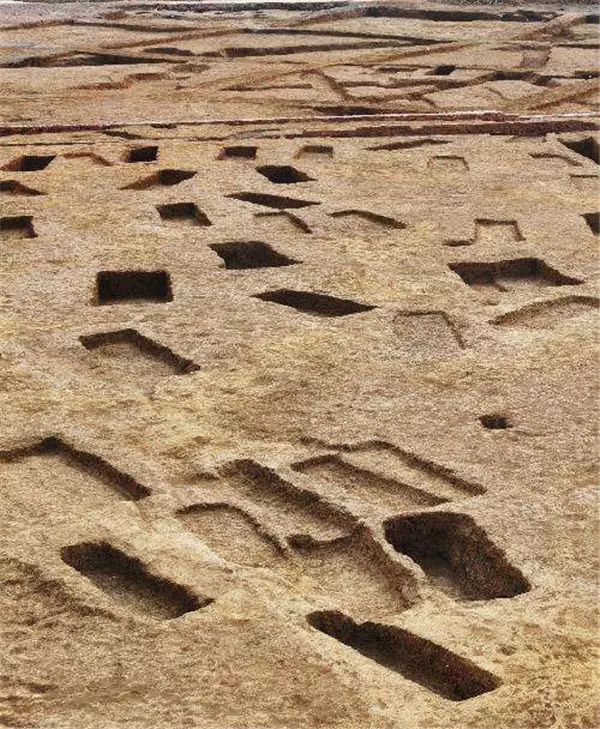

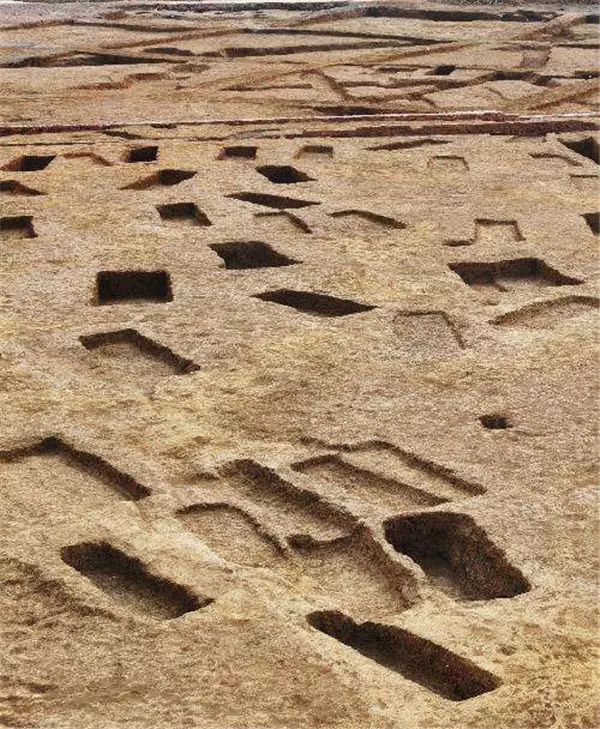

▲

很多工地一发掘,墓地密密麻麻,晚上守夜滋味可想而知

这份苦确实不是每个人都能吃得下来的,在考古圈也流传着很多惊险刺激的故事。

有位考古的老前辈,在上世纪七八十年代发掘的时候说,有一次他们发现了一个带墓道的大墓,正准备顺着墓道钻进去,突然听到有个老太太在叫卖红薯,他们几个觉得饿了,就上去买了点红薯吃,正欢天喜地吃着呢,刚才的那座墓突然就塌了……

估计是年代太久,支撑的砖已经腐朽了。他们几个看得瞠目结舌,回过神来打算去好好感谢一下那位卖红薯的老太太,结果怎么找都找不到人了。

▲

想象着伴随这样的墓葬入睡,比看个夜半惊魂还恐怖

这类故事听起来有点悬乎,不过好像考古人听来已习以为常。

中大一位考古专业的老师说,他曾经在内蒙的一个小村子里发掘,住在村里一个老乡家。那个村子人不多,人气不旺,一到晚上就阴沉沉的,旁边还紧靠着一条河叫阴河。

有一天,他和房东在一邻居家吃完晚饭往回走,直线距离也就是几十米,但他们居然迷路了!

他说当时好像隐隐有雾,房东自己转了好几圈也找不到回自己家的门,那老师瞬间觉得自己遭遇了“鬼打墙”,冷汗都出来了。

不过,长年在外跑,遇事冷静得快,当时北方农村门口都有蓄化肥的粪池子,他怕在这么找下去,说不定掉粪坑里,干脆一屁股坐下来:等!大概一个小时后,雾散了,他们发现,住地地方明明白白就在旁边……

除了这些经历,考古过程中的很多小事也是不间断地考验着人的胆气。

有些工地白天发掘到了重要的遗物,还没来得及清理完,所以工地上就得有人守夜,想想月黑风高,守夜人在一个四面透风的棚子里,伴着古人的一片墓地睡着,那是一种什么样的感觉!

真实的考古现场一点想象的成分都没有,在北方,可能就是一马平川曝晒在黄土漫天中,在南方,也许就是跋山涉水寻舟自渡。

所以,影视剧那些华丽丽的大墓、地下古城、迷宫之类的场景几乎不会出现,只有几个戴着草帽,扛着铲子,可能还挽个裤腿之类的民工模样的人在一片山野间晃荡,因为日晒,大家差不多一样的黑,加上一样的行头,男生女生远看没啥区别。

▲

民工+独轮车,一趟一趟运土是考古工地上最常见的画面

考古发掘之前一般会在确定的一片区域中进行试掘,也叫作打洞,在电视剧里常常出现的“洛阳铲”就派上了用场,这个最初由盗墓者发明的工具现在成了考古队的标配。

一铲子下去,提上来的土层次分明,哪一层有点什么东西也大致明了。

▲

一铲子洛阳铲下去,提上土来,下面有没有遗迹大致就知道了

接着就是布方,5x5或者10x10的方格子一溜烟打过去,远远看去就像为了阻止山体滑坡打的固定带。考古人员一人负责几个探方,所以也被戏称为“方丈”,有的方里可能密密麻麻出好多遗迹、墓葬,有的方里可能空空如也,这都是撞运气的事。

对于考古来说,未知可能是最大的意义,如同生活一般,有可能一无所获,也可能满载而归。

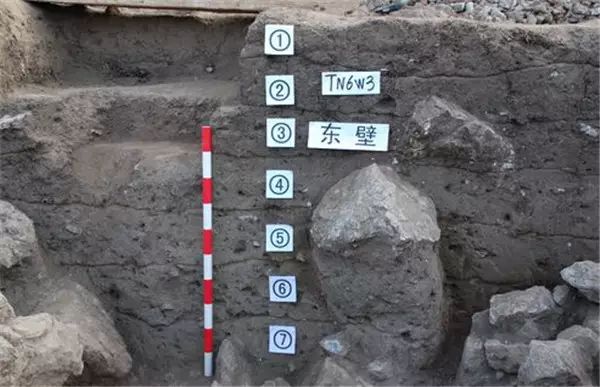

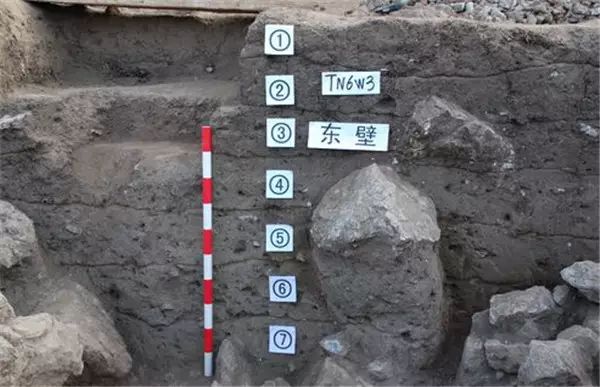

▲

地层对考古来说至关重要,所以色盲色弱分不出土质颜色的学生是不能报考考古学的

▲

几乎所有出土的东西都是“灰头土脸”,只能一点点清理出来,细致又繁琐

所以,在野外的考古工作繁琐、枯燥,有一套标准的流程要一一走完,收集、编号、画图、记录、整理……干盗墓的省心,拿了东西就走人;

干考古的费力,每样东西得交待清楚,比如一座墓葬出土一具人骨,就得蹲在墓边一笔一笔把每一根骨头按比例尺画在纸上,就为了以后看不到这现场的研究者能从记录的文字、图画中,知道当时的情境。

这一蹲,可能就是一两天,跟这人骨“面面相觑”,还要“相看两不厌”,心理素质差的请慎重考虑入这行。

▲

挖出来这样的墓葬,先保持原状,然后面对骨骼,精确画到纸上

除了日复一日、风吹雨打之外,考古队在野外的生活也是一把辛酸泪。

古人葬的地方吧都讲究个风水,背山面水的清净地也就是现在远离城市的荒郊野外,山里的人家稀稀落落分散而居,租个单独的小院仿佛与世隔绝。

这些地方往往经济不怎么发达,没有独立的卫生间,上个厕所跑点路,或者直接被迫在高粱地里解决也是没有法子的事。

▲

独轮车是考古队的标配,虽然土了点,但实用

长时间不洗澡是干考古人的“必修课”,哪怕夏日炎炎,干得一身是汗的回来,也得熬一段时间,去近点的镇上开个房间,轮流清洗一回。

估计如果在北方澡堂,洗下来的肯定是一池泥汤……

▲

手铲是人手一把,有句话是:只要手铲使得好,没有墙角挖不倒

田野考古虽然艰苦,不过也算离开城市体验另一种环境的生活。但是猛然来到一个人生地不熟的地方,除了正经考古之外的前期工作也是需要掌握的技能。

第一

,跟当地村干部们搞好关系,最好能打成一片、称兄道弟。

去到任何地方,这都是绕不开的一环,有句俗话叫做“县官不如现管”,考古队租房子、找民工、雇烧饭师傅,哪件事不得通过熟悉当地环境的村干部?

不仅如此,万一遇到个打架闹事找茬的,还是需要找当地干部们协调。在很多大学,据说考古专业的师生个个酒量都很大,这个说法应该也比较靠谱,因为这都是下田野时和村干部们“实战”出来的。

第二

,和当地人有距离地相处,若即若离,不远不近。

考古队来到一个地方住下来准备发掘,在很多当地人眼里这相当于是块送上门来的“肥肉”,尤其是经济落后一点的地方,时不时想着能否占点便宜。

虽然考古队在当地找民工,已经是增加收入的一种方式,但上有政策下有对策,有些民工拿着钱不干事磨洋工的也不少,这时候对一个考古队长的考验着实不小,该发火时要发火,该转圜时要转圜,刚柔相济,真是内心要修炼得无比强大啊。

第三

,安全是每个考古队最重视的问题。

虽然安全是听起来最理所应当重视的问题,可是身在外乡,有些突发状况真是防不胜防。

听一位考古的老师聊起,当年去一个村子发掘,考古队就住在村里,发掘工地有点距离,所以找村民家租用了一辆驴车,天天坐着驴车往返。

可是有天晚上电闪雷鸣大雨倾盆,村里的高压电线被击中掉到了地上,正巧驴车驾着几个考古的学生回村,刚走到村口,拉车的驴当场就被高压电给电死了,车上的学生吓得半死。

后来还感叹说:我们知道干考古辛苦,但怎么都没想到居然有生命危险!

▲

很多骨骼揭开,面对骨骼就要清理一天