站在深圳国际贸易中心大厦楼顶远眺,十几公里之外的深圳平安金融中心大厦高耸入云。30多年时间,深圳特区的地标从160米跨越到600米。

新华社记者刘大伟摄

1985年,深圳改革开放窗口的名声已经传遍各地。浙江横店的22岁青年贾金宣听说有家国企在招聘熟练贴面工,可以去深圳的高楼上干活,带着好奇,他来到了深圳。

刚出火车站,一幢还未完工的高楼吸引了贾金宣的目光。旁人告诉他,这是中国第一高楼——深圳国际贸易中心大厦。

深圳国际贸易中心大厦。

新华社记者李思佳摄

深圳国贸大厦,设计高度 160.5 米,彼时是神州第一高楼,深圳特区的地标。贾金宣前来工作的单位是当时承接国贸大厦的中建三局下属装饰公司,当时还是一个只有 69 人,平均年龄二十七、八岁的装修队。国贸大厦是他们在深圳接手的第一个项目。

1985年3月,贾金宣(右三)与同事在深圳国贸大厦前留影(左,资料照片);2018年4月28日,贾金宣在深圳国贸大厦前留影(右)。

新华社记者毛思倩摄

这群年轻人进入项目时,就听说了国贸大厦“三天一层楼”创造深圳速度的奇迹,贾金宣在家乡做的工程最多也就6层楼,从来没有装修过这样大型的项目,压力油然而生。

1993年11月13日,贾金宣在深圳国贸大厦前留影。

当时,大厦有一部分项目由香港师傅负责装修,贾金宣便有了机会向掌握先进装修技术的同行学习。几个年轻人利用工余时间在一旁不断观察学习香港师傅的施工工艺,晚上还一起讨论交流和总结。

贾金宣在深圳国贸大厦顶楼。

新华社记者毛思倩摄

按照贾金宣当学徒时学习的知识,铺砖都用湿性砂浆湿铺。来了深圳国贸工地却发现香港师傅用干性砂浆直接铺,本以为这样会容易空鼓,后来实际验证干铺法反而空鼓比例比湿铺法更低。贾金宣马上开始模仿这种工艺,运用在自己的工作中。

贾金宣自豪地捧着当年深圳国际贸易中心大厦项目获得的鲁班奖奖杯。

新华社记者刘大伟摄

“时间就是金钱,效率就是生命”,当年在深圳流行的这句口号让贾金宣印象深刻。周围的人都在不断地学习新东西、创新新技术,为的就是提高效率和质量。在这种氛围影响下,他也在不断追求工艺进步。

贾金宣重回国贸大厦,走过当年团队负责装饰的大堂。

新华社记者李思佳摄

在墙面石材安装过程中,每批石材按常规应分两至三次灌浆,每次间隔要一个半小时左右,工效较慢。经过不断的探索,贾金宣在现有工艺基础上创新升级,打破常规,将分次灌浆提升为一次灌浆到位,“这样做工效更快,质量更高。”

贾金宣搭乘国贸大厦的电梯时感慨道,当年建设国贸时周围还是一片低矮建筑,现在已经高楼林立。

新华社记者刘大伟摄

1985 年底,中建深圳装饰有限公司(前中建三局装饰有限公司)正式成立,贾金宣那批工程人员在国贸大厦学习实践得来的新施工工艺,让公司陆续接到了各类大项目的单子。三十多年间,深圳大剧院、深圳市府办公楼、科技馆、深圳证券交易所、深圳机场新航站楼等众多重大建设项目都留下贾金宣和同伴们工作的身影。

新华社记者李思佳摄

贾金宣凭借在装饰石材领域的精湛专业能力,如今已成为公司石材专员,新入职的员工都得经过他培训指导。黄松源就是贾金宣最得意的“徒弟”之一,他原本在公司厦门项目任职,2015年公司拿下深圳新地标平安金融中心大厦装饰工程项目后,把黄松源调来深圳任大厦北塔项目生产经理,那一年,他刚刚25岁。

黄松源下班后来到深圳市民广场,与自己参与建设的平安金融中心自拍。

新华社记者刘大伟摄

深圳平安金融中心大厦高约600米,当时是中国第一高楼,位于深圳中轴线旁,是特区新地标,中建深圳装饰有限公司承接的是该大厦83到107层的装饰工程。

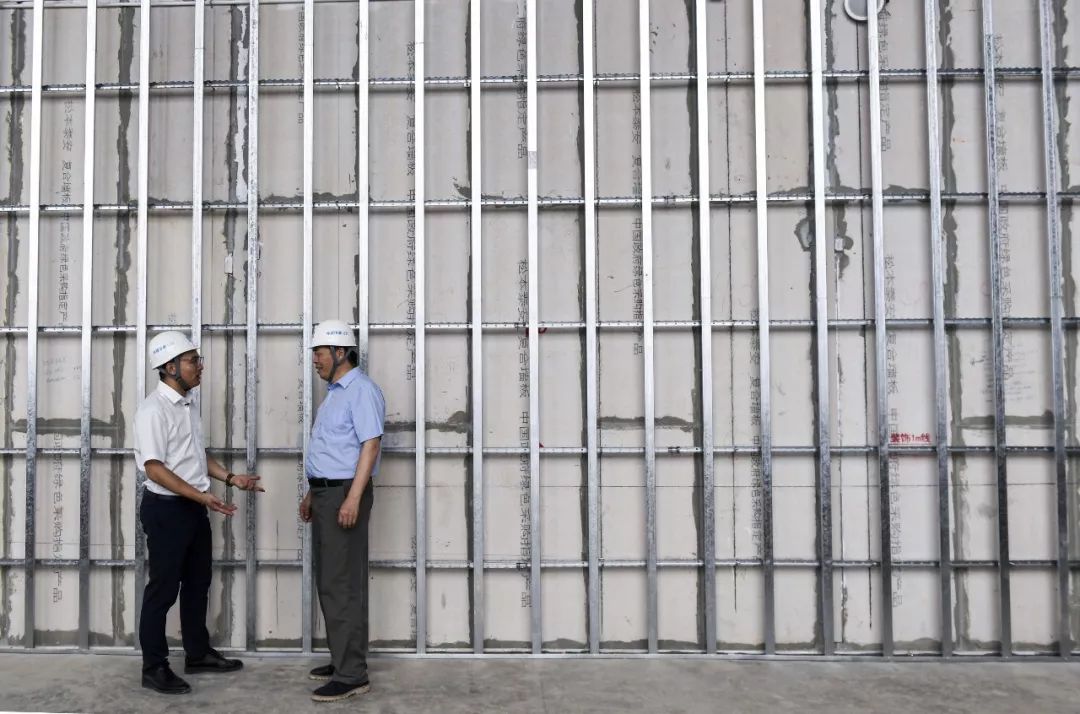

黄松源(左)在深圳平安金融中心南塔项目上向贾金宣请教技术问题。

新华社记者毛思倩摄

超高层施工最大的难点其实是垂直运输,对此黄松源做了充分心理准备,但是真的进入项目以后才发现,现实比想象更“骨感”:工人要把材料设备运输到100层左右,需要转运三次。加上大厦各种项目施工人员都需要使用电梯,高峰时期运一趟正常都需要40到50分钟,在每天8小时工作时间里,运输所耗费的时间显得格外漫长。

黄松源(右)在深圳平安金融中心南塔项目上向贾金宣请教技术问题。

新华社记者毛思倩摄

在贾金宣等老工程人的指点下,黄松源把材料从加工工厂开始就进行了严格计算和规范,尽量让每一趟运输充分利用电梯轿厢,对转运线路也进行了设计,争分夺秒,让效率最大化。

黄松源(右)与贾金宣在平安金融中心谈起建设过程中的趣事开心大笑。

新华社记者刘大伟摄

2017年2月14日拍摄的深圳市中心,最高的便是平安金融中心大厦。

新华社记者毛思倩摄

他遇到的第二个难题,是平安金融中心在设计施工中采用的BIM技术(Building Information Modeling,建筑信息模型,是一种利用信息技术和数字模型对建设工程项目进行设计、施工和运营管理的方法),这项技术当时在土建设计和施工中利用较多,但对装饰行业来说,不仅是中建深圳装饰有限公司第一次采用,在中国装饰行业都不太常见,案例少,系统里几乎没有模型,在黄松源的带领下,团队自行构建了大量模型,导入族库后进行方案碰撞,并利用这套系统高效地完成了整个项目的任务。随着BIM在中国高层以及超高层建筑越来越多的采用,黄松源这次尝试也为公司日后承接项目夯实了基础。

黄松源(右)在深圳平安金融中心南塔与团队成员研究图纸。

新华社记者毛思倩摄

作为生产经理,为工人创造安全健康的工作环境也是黄松源关注的重点。内部装饰工程是在相对封闭的空间进行施工,粉尘污染比较严重。黄松源在平安金融中心北塔项目中引入了真空粉尘机,利用负压吸走加工材料时产生的大部分粉尘,为工人创造了一个更环保的工作环境。

黄松源经过曾经工作的600米深圳平安金融中心北塔。

新华社记者毛思倩摄

黄松源在工作中不断学习吸收,而先进的管理方法和创新的精神也让公司放心给他委以重任,结束了平安金融中心北塔的工作后,马上让26 岁的他担任南塔项目执行经理,更加全面地参与到项目中来。

黄松源在深圳平安金融中心南塔即将完工的项目检查。

新华社记者毛思倩摄

“在平安大厦工作时,能看到城市里很多知名建筑,不少是公司前辈参与过的,比如十几公里之外的国贸大厦。”

黄松源(中)在深圳平安金融中心南塔内部检查空鼓情况。

新华社记者毛思倩摄

黄松源说,每一个工程作品都留有时代的印记,象征着30多年老工程人的奋斗和积淀,也给了我们年轻一代机遇和平台。而正是这些印记的传承和发展,才有中国在当今国际建筑领域的成就和地位。黄松源希望,未来的装饰行业更加信息化,集成化,装配化和智能化。