这是《活着》栏目第720次推送

双亲会老,是无可奈何的事情;会死,多半也是无可奈何的。但是,没能与他们的衰老或死亡发生一点联系这件事,对我来说如鲠在喉。

—— 是枝裕和

《步履不停》

奶奶是这个春节正月初四晚上走的,20点50分。

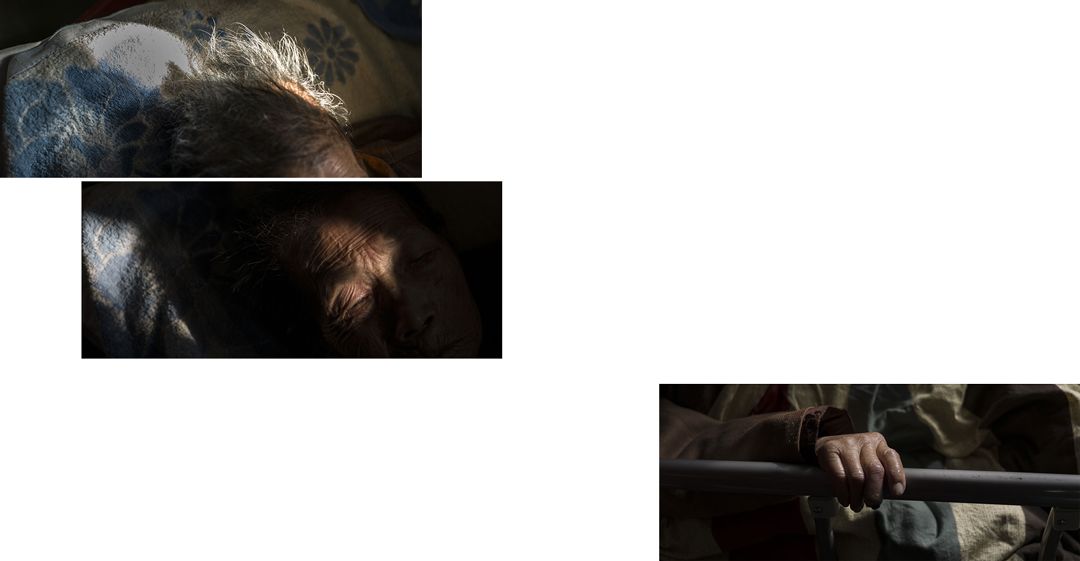

年前回到老家去看她时,她已经很虚弱了,眼睛总是眯着,好像连睁开的力气也没有。白天,她常在昏睡,夜里,却不停大声喊家人的名字,一个接一个地喊。

第一次去看她时,她醒着,问我是谁,我在耳边喊了几遍她才听清,“你出差回来啦?”她说。又问我妻子和孩子有没有一起回来,之后又陷入昏睡。在她最后时光的记忆里,我总在奔波,总在出差,早已不是当年那个她随时下楼就能在游戏厅里“逮住”的小孙子。

我的童年,基本上每个周末和寒暑假期都在奶奶家度过。对我而言,那更像是一个避风港。

家中我这一辈的孩子里,我是年龄最小的,我出生的时候,奶奶刚退休,我爸想把我交给奶奶带,结果奶奶带我的第一天,就把我从肩头给滑了出去,摔了个脸朝地。从此之后,我爸就不让奶奶带我了。

但在长大的日子里,奶奶依然成为了除爸妈之外,我最重要的支撑。

刚上小学时,我每周要上5天半课,每周六中午放学,奶奶都会在校门口等我,然后用她的红色飞鸽牌自行车把我驮回她家。学校在一片繁华的商业街附近,回去路上会路过各种卖水果零食的小摊,我专捡贵的要,比如要吃十块钱一盒的草莓,90年的十块钱算得上昂贵,但奶奶从来没跟我说过“不”字。

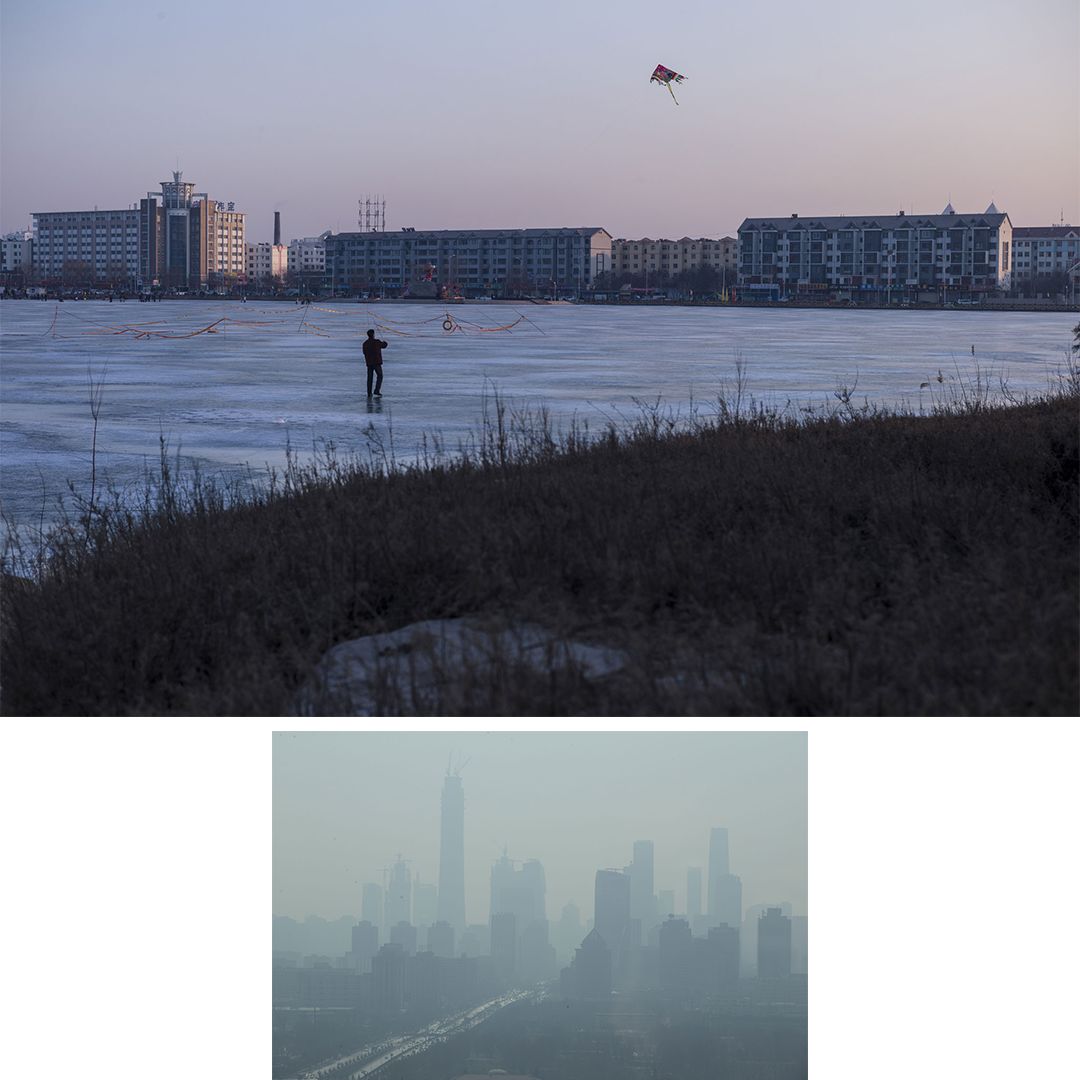

奶奶家院子东边是一片水产研究所的湖,夏天可以游泳、捉蜻蜓,冬天可以打雪仗、滑冰,家里还养着猫、狗和鸽子,那是《新白娘子传奇》刚播出的时代,休闲方式远没有现在丰富,可我从来都不觉得在奶奶家的日子会无聊。每周末去奶奶家,成为我小时候最盼望的事。或许,那种散养的状态让我感到舒服。

爷爷奶奶辈对孙子孙女辈的宠爱,简直是一定的。这一点,就算当年对我严厉有加的父亲也未能幸免。如今,我女儿快两岁了,父母从老家来到北京帮我们带。本来我们和女儿约定,每天只能看两集《小猪佩琦》动画片,但她看完两集就开始对爷爷精准耍赖,而爷爷永远抵抗不了她的撒娇,于是两集之后又两集。

从我父亲与我女儿的相处中,我依稀见到了当年与奶奶相处的温暖片段。与奶奶粗放型的养育方法不一样,我父亲更细心,不管是饮食还是其他生活细节。有时我下班回家,看到我女儿在小区里玩滑板车,父亲就以近70岁的高龄跟在后面,气喘吁吁地追。但不论粗放还是细心,对孙辈的隔代疼爱,似乎是几乎一样的。

等我稍微长大了之后,奶奶家的房子拆迁原地重建,有将近两年的时间,他们暂时在附近租了一个居所。那房子太小,没有我住的地方,从那时起,我失去了周末的避风港。

而真正远离避风港,是从我远离家乡,到北京工作的这11个年头。

工作性质决定了我必须四处奔波,只有十一长假和过年才能回家看看奶奶,每次还都是短暂相聚,匆匆离别。

再后来,我结了婚,有了孩子,日子越来越忙,爸妈也到北京帮我们带孩子。

奶奶做过青光眼手术,手术后没几年她视力就开始严重退化,一只眼睛几乎失明,她家住在三层,没有电梯,出门变得困难。有一次,她去门口散步,刚好碰到大姑来家里,大姑扶她上楼,到家门口了她都没有认出来,还一个劲儿跟大姑说“谢谢”。

奶奶的听力也越来越差,跟她打电话时常是我说一件事,她说另一件事,而且一直是吼着说的节奏,所以电话也越打越少。而后,给奶奶打电话成了我爸的固定工作,而我只是在饭桌上听他讲家里如何,爷爷奶奶好不好。

有时,爸妈会在家庭微信群里发我女儿的照片,奶奶也要看,但以她的视力,无论是谁站在她跟前,她也只能看到一个模糊的影子,何况是那么小的手机屏幕。家里人给她买了助听器,一开始还管用,后来助听器也听不清楚了,她陷入了更深的孤独,经常一个人坐在阳台上发呆。

性子偏急的奶奶,在家里还摔倒过几次,一次摔断了锁骨,一次摔伤了尾骨。后来,爷爷主动要求去养老院,尽管奶奶并不情愿,但她知道,对她来说,有护工照顾,又是一层平房大院可以随时出门散步,免去了上下楼梯的风险,这可能是最好的办法。

2017年11月,我在福建出差,有一天晚上妻子告诉我,大姑给我爸打电话,说奶奶的腿部毛细血管堵塞,脚趾已经开始溃烂,需要手术,甚至可能截肢。爸妈赶回银川,全家人跟医生商量后,给奶奶做了腿部血管支架手术打通了血管。

尽管手术成功了,但她整天都在疼痛中煎熬,后来又感冒了一次,身体每况愈下,年前半个月的时间里,她一直要求姑姑们叫我爸再回老家照顾她,姑姑们说我爸才刚回北京,帮我带孩子脱不开身,过几天过年就回来了,再说回来照顾你几天能起什么作用呢?奶奶说:“回来陪我半个月我就好了。”

奶奶有6个子女,两个儿子四个女儿。三姑1978年上山下乡时去世;大伯2009年因为癌症去世。这两年,我爸不在身边的时候,姑姑们承担起了照顾她的重任,没让她受什么罪。有时我会想,我的父母也已经老了,等到他们需要人照顾的时候,身为独生子的我能为他们做多少呢?

过年前回家见到已经病重的奶奶后,我打算之后的每一天都会来看她,有话慢慢说。但之后每一次去,她都在昏睡,叫也叫不醒。大年三十,家人们聚在养老院的房间里吃了一顿简单的饭,虽然大家都围绕在她身边,她也没有醒来看看我们,但我想她一定感觉的到。

正月初四下午,我又去看她,她呼吸很费力,我站在床边握着她冰凉的手,几分钟后,她的手开始慢慢有了温度,手心还有些微微出汗。

那天晚上,奶奶走了。我给自己做过不止一次心理建设,也知道这一天总会到来,甚至只要姑姑们给我爸打来电话,我都会心里一惊,生怕电话那边传来坏消息,但当这一刻真要来临时,我发现,心里的无力感要大过悲痛。

奶奶出殡那天,一家人在殡仪馆的停尸间看了她最后一眼,跟她告别。我妈哭得特别伤心,我扶着她从停尸间往外走,看着四个穿白大褂的工作人员推着盖黄布的车朝相反方向的火化间去,我想掏出相机来拍张照又觉得不妥,只好一边走一边回头看,想把那个画面记住。

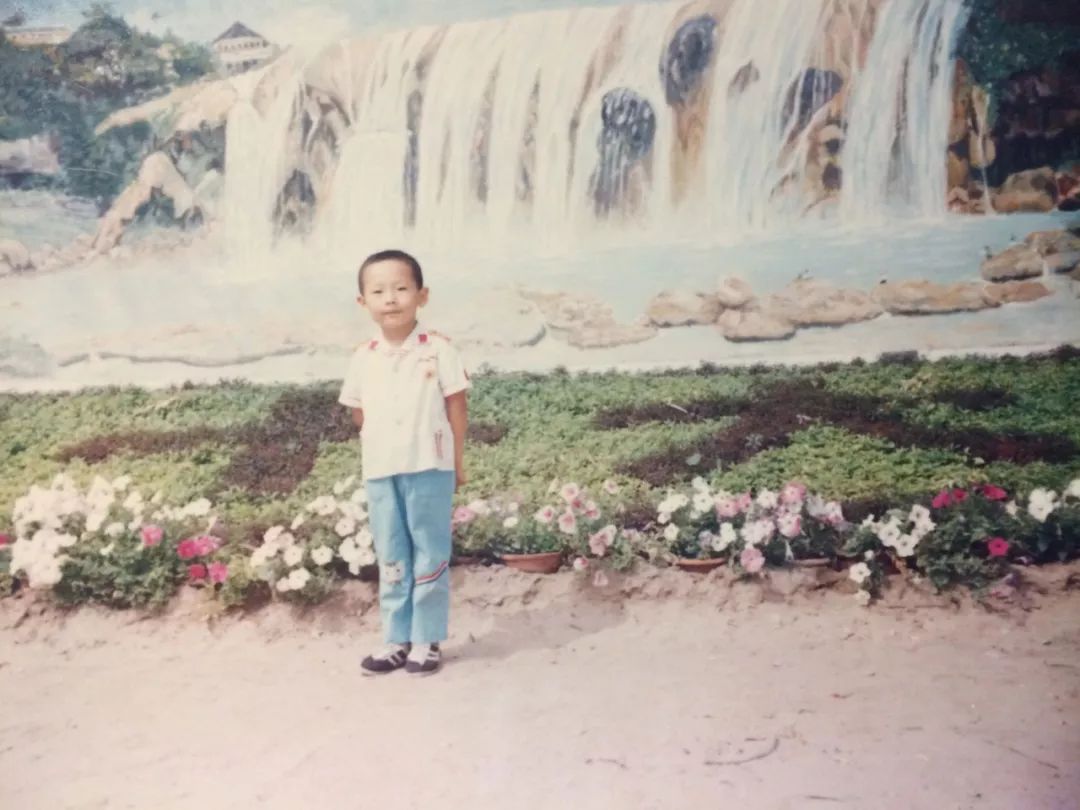

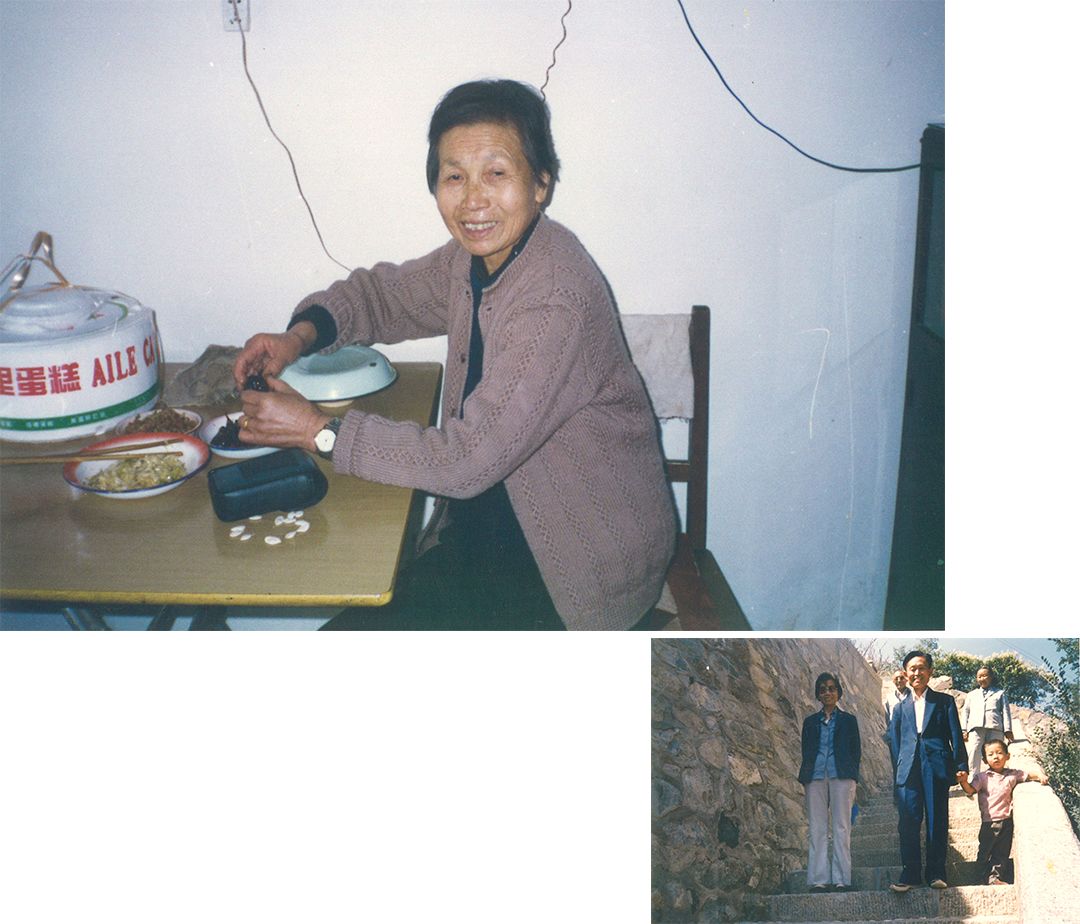

奶奶走后,我开始整理家庭相册和这些年给家人们拍的照片,才发现,尽管从小跟奶奶特别亲近,却只有一张和她单独的合影,还是我4岁那年在公园拍的。

开始拍照以后,几乎每年过年,我都会给家里人拍一张全家福,假期回家时也会记录一些团聚的时刻,但好像从来没有洗照片给他们,这些照片都静静地躺在硬盘里,有些画面连我自己都忘了。

不过,有些画面,即使没有照片,都早已烙在我的记忆中——

工作之后,每次返乡,我还是最喜欢去奶奶家,吃完午饭,大家都走了,我窝在沙发上看电视,看着看着就睡着了。再醒来时,听到鞋底和地板发出的浅浅的摩擦声,奶奶把一床被子盖在我身上。

这样的场景,在我的人生中,重复了无数次。

办完奶奶的后事,我准备回北京上班。那天中午,大家聚在奶奶家一起吃饭。午饭后,我又躺在沙发上睡着了。醒来时,我的第一个意识是:再也不会听到奶奶鞋底和地面发出的摩擦声,她也不会把被子盖在我身上了。