2017

年初

,美国海军发布了新的《海上部队战略》报告,重新确定未来海军的作战指导方针为“海洋控制”战略。这也是自1992年美军将“由海向陆”作为海军的作战指针以来,美军做出的一个360度的大转弯。然而,历史从来就不会原地打转,在这25年中,美国海军的战略都发生了哪些变化?给今日美国海军留下了怎样一笔遗产?又给我们带来哪些启示?本文对此进行了梳理与探讨。

从远洋到濒海

上世纪80年代,为了冷战的需要,时任美国总统里根宣布了大幅扩充海军的计划,即“600艘舰队”计划。根据这一计划,美军一方面下达大量新舰建造订单;另一方面,对大批建造于上世纪60至70年代的老舰进行现代化改装,以延长其服役期,甚至连建造于二战末期的四艘衣阿华级战列舰也重新披挂上阵。到1987年,美军共拥有各种大中型军舰594艘,将其他国家的海军远远甩在后面。

从1987年开始,随着大量新一代舰艇陆续入役,美军开始裁撤大量经过局部改进的老式舰艇,因此舰队规模开始缓慢下降。苏联解体后,美军放弃了“600艘舰队”计划,加速退役老式舰艇,同时开始探讨新形势下海军发展战略。

1992

年,美国海军部长西恩·奥科夫在NNS104号文件中,首次运用“由海向陆”概念来描述美国海军的未来战略,标志着美国海军新战略初具雏形。在这份文件中,如此描述美国海军对世界形势的判断:“随着苏联解体,世界上的自由国家已经掌握了巩固的海上控制权,保障商业航路的自由航行……这允许我们重塑海军力量,将更多的经历集中在更复杂的作战环境,也就是‘濒海’,或沿岸区域。”在这一新战略方针的指引下,美国海军开始了对海上力量组织形式的调整。

在这之前发生的海

湾战争,给了美军检验其海军效能的机会。在这场战争中,伊拉克海军迅速覆灭,美军庞大的反舰、反潜打击能力显得英雄无用武之地,反而出现了“普林斯顿”号巡洋舰撞上老式水雷的尴尬事件。而在整场战争中,除美国海军舰载机参加的轰炸行动外,最引人注目的就是战列舰发射“战斧”巡航导弹打响战争第一枪的电视画面。由此,“战斧”巡航导弹成为美国海军“由海向陆”作战的象征性武器。

1995

年,美国海军发布3501.316号指令,该指令中对航母战斗群的组织形式做了新的调整,衡量航母战斗群作战能力的标准变成了携带“战斧”巡航导弹的数量和舰载战斗机对地打击能力。在该指令中,对航母战斗群的编制有了明确要求:一个航母战斗群应包括六艘水面作战舰艇,其中至少四艘具备垂直发射“战斧”巡航导弹能力的水面舰艇;两艘核潜艇,其中一艘核潜艇须具备垂直发射“战斧”导弹能力。这次调整表明,对岸纵深攻击已成为美国海军的首要任务。

一切为了转型

其实,早在1991年,美军便已决定按照“由海向陆”的战略要求设计全新战舰。1994年, SC-21计划出笼,该计划规划了以下几种全新战舰:

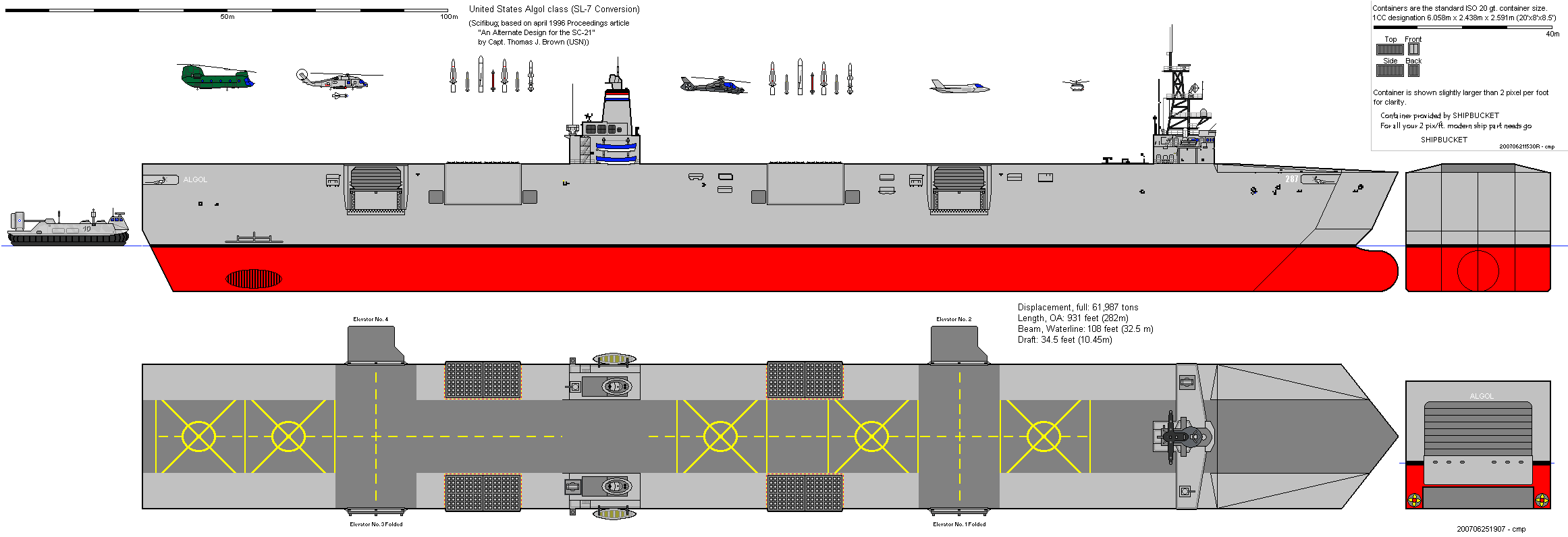

1.

力量投送舰/航空巡洋舰/重型巡洋舰——装备256枚垂直发射的导弹,并具备两栖登陆能力。这实际上是一种旨在替换两栖攻击舰的新舰方案,最终考虑到各方面因素,未能形成具体的舰艇设计方案。

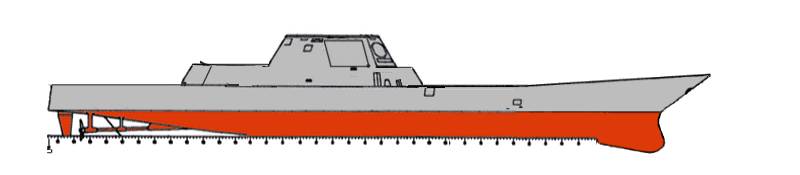

2.

濒海作战舰——可承受损失的多用途导弹舰,装有128枚导弹,类似升级版斯普鲁恩斯级驱逐舰。虽然名称中有“濒海作战”,但该舰的概念更接近于后来的朱姆沃尔特级驱逐舰,不安装“宙斯盾”系统,主要依靠巡航导弹实施对岸打击。

3.

巡逻作战舰/武装超级油轮/灵活海事巡逻舰/小型反潜舰——主要执行区域任务,配备8至64枚垂直发射导弹。这其实是一种替换佩里级护卫舰的方案,设计时主要考虑的是海上巡逻任务。

4.

远征部队支持舰/“可剪裁”海事支持舰——可搭载“任务模块”的多用途舰艇。

可以看出,这实际上就是后来的“街头霸王”(Street fighter)方案,是一种可通过更换任务模块进行反水雷、反潜、海事巡逻任务的小型作战舰艇。后来,它与前面提到的巡逻作战舰概念合并在一起,构成了现在的濒海战斗舰(LCS)。

从相关设想看,这些舰艇都着重考虑深入敌方近海作战,为“由海向陆”作战提供火力支援,并担负“战场环境塑造”任务。到21世纪前后,SC-21系列中的主要舰艇概念成型,即以对地火力支援为主的DD-21驱逐舰和主要负责舰队防空等“传统”任务的CG-21巡洋舰。其中,CG-21舰计划替换提康德罗加级巡洋舰,与经过进一步升级的伯克级驱逐舰共同承担维持制海权的任务,掩护DD-21等“濒海”作战舰艇行动。

2001

年,SC-21演变为DD(X),并进入实施阶段。按计划,将在2005年开工建造第一艘DD(X)驱逐舰,2011年开始服役,到2017年,开始建造CG(X)巡洋舰。新的DD(X)计划与SC-21计划的一个重要区别,就是增加了LCS这个概念。尽管LCS的传统作战能力不强,但当时美国的判断与1992年时是一样的——“自由的国家已经获得了持续的海洋控制权”。美军估计,至少到2020年以后,才会出现对其构成威胁的对手,到那时,凭借CG-21巡洋舰和装备了F-35战斗机的航母足以继续维持美国的海上霸权地位。

除规划新的专用装备外,美国海军/海军陆战队也对现有装备体系进行调整。2004年,为强调航母编队的对岸打击能力,美军将“航母战斗群”改为“航母

打击大队”。自此,美国航母海上作战编队的体量大幅缩小(作战舰艇规模削减50%),以往一个航母战斗群十余艘舰艇的盛况已成为过去,航母出动时身边往往只有两三艘巡洋舰或驱逐舰。这样的“打击大队”虽然对付“非对称对手”时绰绰有余,但面对势均力敌的对手时就不那么乐观了。

2006

年,以抗击苏联“逆火”轰炸机和超声速反舰导弹为主要目标的F-14战斗机退役。虽然其最新改进型F-14D已具备良好的对地攻击能力,能在一定程度上满足“由海向陆”的需求,但美军依然认为该机强大的制空能力显得“过剩”,且其运作成本太高。随着F-14的退役,高速飞行性能较差,但相对廉价的F/A-18E/F成为美国海军舰载航空兵的主力。

美国潜艇部队也为“由海向陆”做出了调整,性能极为先进的海狼级核潜艇在建造三艘后即停止发展,转而建造更廉价、更适合在近海作战的弗吉尼亚级核潜艇。与海狼级相比,该型艇的主要特点是减少排水量,增加巡航导弹携带数量,航速及潜深也有所下降。美国的俄亥俄级弹道导弹核潜艇中,也有四艘被改装为巡航导弹核潜艇,每艘可携带154枚“战斧”巡航导弹实施对陆攻击。

除海军外,在“由海向陆”战略的指导下,海军陆战队也得到了大量“新玩具”,他们的主力运输直升机由CH-46升级为V-22。V-22这种垂直/倾转翼运输机在设计之初,打算用来在深海大洋上追踪核潜艇,而到了21世纪初,它也要为“由海向陆”出力了。还有2001年开始研制的EFV远征战车,该车采用滑行车体,具备46千米/小时的水上航速,装有一门30毫米机关炮,如果研制成功,将大大提高陆战队泛水突击的效率。

在21世纪的头十年里,围绕“由海向陆”作战,美国海军与海军陆战队发展了一系列新装备,并逐步淘汰了冷战时期作为“屠龙之技”发展出来的部分“恐龙”兵器。如果我们再把视角拉高,21世纪头十年内,美军总体战略也进行了大幅修改。随着2001年拉姆斯菲尔德出任国防部长,美军开始了面向21世纪的大改革,陆军提出了“转型”,海军积极推行“由海向陆”,美军全面进入后冷战时代。

计划赶不上变化

高歌猛进的美军全面转向“世界警察”角色后,很快陷入了伊拉克、阿富汗两场战争的泥沼。战争费用激增的同时,军费总额没有大幅度提高。事情开始发生变化……

就海军而言,首先遇到麻烦的就是新一代舰载机F-35的延期和超支。从2006年开始,关于F-35项目就开始出现若干批评的声音,一些观点认为,该机采用边试飞边生产模式,会造成浪费。此后,成本超支、研制进度落后于时间表、性能无法满足要求等问题也相继出现。

在海军热衷用“战斧”巡航导弹担负纵深打击任务后,关于这种导弹成本过高、用于打击恐怖分子性价比太低的批评声浪不断。虽然美军通过几次升级改造,降低了“战斧”的成本,但仍显得杯水车薪。

为此,海军提出了几个替代方案。首先,引入“网火”导弹方案。“网火”是一种三军通用的导弹,美军计划在新世纪的主力近海舰艇LCS上用这种导弹为主要打击兵器,其最大射程可达数十公里,且造价十分低廉。海军还提出以“标准”防空导弹为基础的“标准”Ⅳ对陆攻击导弹(RGM-165),该导弹使用旧的导弹弹体、惯导设备,理论上十分廉价。此外,按计划,美军打算为DD(X)驱逐舰安装电磁炮,后来调整为发射制导增程炮弹的垂直发射火炮,该炮射程高达180公里。

这些想法虽好,但最终却全部失败。

首先是看起来前途最光明的“标准”Ⅳ导弹,早在2002年,该导弹就因无法攻击移动目标和对坚固目标杀伤力不足被取消。随后,“网火”系统在2011年被取消,直接导致LCS的主要武器从导弹变成中口径火炮,让这种战舰的对岸攻击能力变成了笑话。而朱姆沃尔特级驱逐舰,也把最初设想的“垂直发射火炮”改为传统的炮塔式火炮,海军计划为它装备火箭增程制导炮弹,使它能攻击154公里外的目标。然而,到了2016年,海军宣布取消购买这种制导炮弹,原因是这种炮弹价格过于昂贵,而且朱姆沃尔特级的弹库空间带不了多少这种炮弹。

有意思的是,朱姆沃尔特级正是因为具备对岸炮击能力而通过国会审批的,为了安装两门155毫米AGS先进火炮系统,该舰在设计上付出了巨大代价,不仅取消了双波段相控阵雷达,还大幅度减少了携带“战斧”巡航导弹的数量。然而,朱姆沃尔特级耗资不菲换来的却是与最初设想相比低得多的性能,也难怪最终该舰被“打入冷宫”了。

2008

年,由于军费缩减,海军被迫取消朱姆沃尔特级的后续建造计划(该型舰只建造三艘),转而建造相对廉价的伯克级驱逐舰。此前,CG(X)和“国家导弹防御舰”计划也被国会取消,而其他雄心勃勃的项目也不得不叫停或推迟,福特级航母、伯克Ⅲ型驱逐舰、新一代核潜艇……这些项目都因海军的调整往后推延,唯一按计划推进的,只有LCS建造计划。

在“由海向陆”战略中应该得到加强的海军陆战队,由于长期在阿富汗、伊拉克进行低强度的“治安战”,也遇到许多问题。例如,2011年,海军陆战队叫停了EFV发展项目,原因是这种远征战车对于他们的当前任务没有丝毫帮助。事实上,在阿富汗、伊拉克的战争,让美国海军陆战队日益变成一支专业的“巡逻队”,而其“本行”——两栖作战却日益生疏。

从上面的介绍不难发现,到2011年前后,“由海向陆”战略的负面作用已开始全面显现出来。

被迫“回头”

事实上,在LCS进入正式制造阶段的2011年,国会就曾质询美国海军,如果未来在东亚某半岛附近海域发生激烈冲突,LCS如何保证生存能力?当时海军的回答是,在与拥有强大作战能力的对手正式开战前,LCS就应该撤出,该舰的航速很高,可以迅速撤出高危海区。也就是说,到21世纪头十年结束的时候,美军对世界局势的判断已经发生了翻天覆地的变化。

此外,反舰弹道导弹的出现,也令美国海军战略产生微妙变化。在此之前,美国海军一直争议这种导弹究竟是否存在,或能否击沉舰艇。最终得到证实后,美国海军对自己维持制海权的能力首次感到怀疑,被迫开始调整其战略。

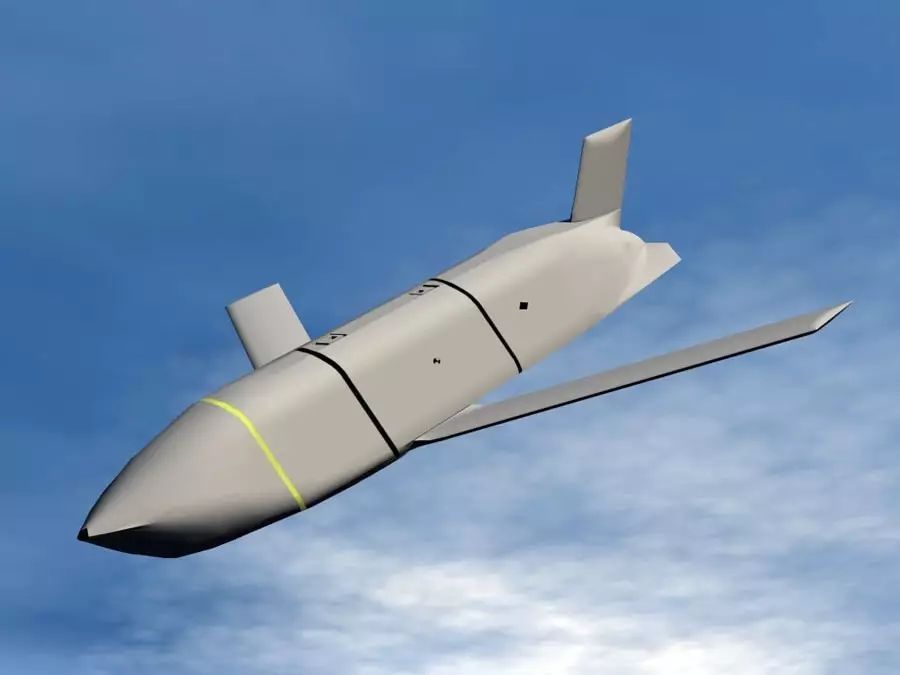

2010

年,美国防部《四年防务评估报告》中首次提出,美军需要对抗“反介入/区域拒止”(A2/AD)能力的手段,这是一个分水岭。为应对“反介入/区域拒止”战略,海军提出了“空海一体战”概念。提出研制一系列具有创新意义的武器,来对抗反舰弹道导弹等“撒手锏”武器。例如,X-47B无人机,LRASM隐身反舰导弹,“标准”Ⅲ反导拦截弹等。虽然“空海一体战”听着很炫,但它本质上仍是一个“恃强凌弱”的战略,因为它要求海军在另一个大国的家门口打赢一场战争,而对手的情况并不是一成不变的,其制约美国的手段也不单单只是几件“撒手锏”武器而已。

在奥巴马的第二任期内,还提出了“亚太再平衡”战略,声称将美国海军60%的兵力转移到亚太地区,但这一战略更多的表现为口惠而实不至。对美国海军而言,除了空耗庞大的调动资金,并让自己的舰艇在潜在对手导弹射程内变成危险的“人质”外,并无实际意义。

2017

年,在媒体和海军学界呼吁了两年多之后,美国海军终于重新确定了“海洋控制”理论。接下来,全世界要等着看的,是他们据此理论对自身未来发展将作出怎样的调整。可以推测,“海洋控制”战略或将意味着美军的有限后退,因为这一理论不再要求美军到另一个大国的濒海地区进行战斗,而是重回深海大洋,在远离对方本土的地方,寻求击败对手的机会。为实现这一目标,美国海军已宣布将LCS重新设计为“真正”的护卫舰。同时,新一代巡洋舰、核潜艇等装备的讨论也已经展开。然而,从“由海向陆”“军事变革”“空海一体”“亚太再平衡”的发展过程看,该战略能否奏效,多快奏效,恐怕还是一个未知数。

本文经《世界军事》授权转载 编辑:张淋清