没有中国的产业链和成本优势,iPhone 8可能贵到全世界都买不起。

华商韬略·华商名人堂 ID:hstl8888

作者丨陈光

又到了一年一度“割肾”的季节,空气中充满了苹果的香气。

iPhone 8手机+无线适配器+无线耳机的最低配置也得万元起步,是史上最贵iPhone。

对于这样的价格,

路透社今天撰文称:iPhone 8太贵了,中国人买不起。

中国人买不买得起另议,但毫无疑问,

如果没有中国几百家公司、政策优惠,以及超过300万为之“卖命”的劳动者,iPhone 8可能贵到世界都买不起。

伴随着iPhone 8粉墨登场,遍布中国、从深圳到郑州的数百座工厂,以及几百万的中国劳动者,开始了新一轮24小时制的运转。

郑州航空港区有一家巨大的富士康工厂,鳞次栉比的厂房仿佛一座城镇,上下班的时候,如织的人流密密麻麻,一眼看不到尽头。

郑州共有三家富士康工厂,港区厂是其中最大的一家,2014年“摸奖大会”时的统计显示,三厂共有31.8万人。

这一数字仍在增加,有可能已突破50万,近乎一座中等城市的规模。

港区厂的周围是24小时运转的海关中心,里面随时堆积着成堆的货物,外面则排着超过1里长的卡车,等待着装货、运往世界各地。

生产iPhone是这座“城市”唯一的职能,

《纽约时报》将之称为“苹果城”。

全球一半的iPhone在这里生产,2016年底的数据显示,这里的海关已经经手了2.3亿部iPhone。

零件从世界各地涌来,变为成品涌向世界各地。

在全球任何角落,你不可能找到比这里更适合iPhone生产的地方。

为了服务这款风靡世界的产品,当地政府倾注了大量心血。

郑州为此设立了经济区,厂区的运营中心被设在保税区,进口零部件得以不用交税。

海关内,富士康将iPhone卖给苹果,苹果再将其卖给子公司,他们中的部分产品并没有出口,而是直接运往了中国其他城市。

由于采用精心设计的进出口规则,苹果得以将成品以更低的成本卖给中国消费者。

港区厂数里之外,坐落着郑州新郑国际机场,政府承诺投入100多亿美元扩建机场,以更好地服务iPhone的进出口业务。

税收和交通只是支持计划的一部分。为了厂区的良好运转,地方政府向富士康提供了15亿美元的贷款,帮助其建设了工厂和宿舍,并且配套了公路与发电厂设施。

这样的特别援助是长期且持续的。工厂投产的前5年,政府免去了富士康的企业税和增值税,并在其后的5年内减半。最先的2年时间里,每生产一部iPhone,富士康就能拿到1美元左右的补贴。

除此之外,

政府还承担了部分能源和交通成本,iPhone生产线紧张的时候,他们甚至会帮忙招募员工。

如是中国力量,帮助苹果将利润做到了极致。据估计,iPhone 7(

32G

)版本的成本在400美元左右,约合2600人民币,其中国地区的售价则为5388人民币——从出厂到入手消费者,这部手机的“价值”翻了一倍多。

类似郑州港区厂这类站在苹果背后的工厂,在中国有几百家。苹果2016年的供应商名单显示,

其在全球有766家供应商,中国大陆地区的供应商为346家,高居全球第一。

即便是日本、美国和中国台湾的供应商,也多将生产厂设立在中国大陆地区。苹果2017年2月发布的长达20页的供应商名单上,一大半厂址设立在中国大陆。

这些工厂从珠江口、大亚湾,一路沿着海岸线绵延至渤海湾,又追随政策、劳动力的优惠,深入河南、四川等内陆地区。

2016年,库克多次强调,

苹果在中国创造了300多万个就业岗位,

这个数字让他非常自豪。毫无疑问,进入2017年,这个数字只会进一步扩大。

300多万人共同铸就了iPhone,从芯片、充电线直至机身,他们亲手“抚摸”过iPhone的每个环节,又在最后转身成为苹果的用户。

这其中,仅富士康,就承担了苹果产品基石般的作用。自2001年iPod起,富士康与苹果便成了最亲密的伙伴,

郭台铭几乎满足了苹果对于每一款重磅产品的生产需求。

富士康总能在第一时间拿出生产原型设备,生产线全力运转的时候,这里是全世界最具效率的地方。

富士康是苹果最大的供应商,也是苹果产业链中最难替代的一环。

为了牢牢握住代工链条,苹果在该领域相继培植了上海昌硕和伟创力,但是后者的良率与效率离富士康还有很大的差距——这还是建立在三者都“享受”中国劳动力、效率与政策的基础上。

无法想象,离开富士康、离开“苹果城”,iPhone的成本会有怎样幅度的上涨。

2016年,特朗普曾威胁苹果将工厂搬回美国,相关分析认为,这项措施仅劳动力成本端,就将给苹果产品带来20%—30%的价格涨幅。

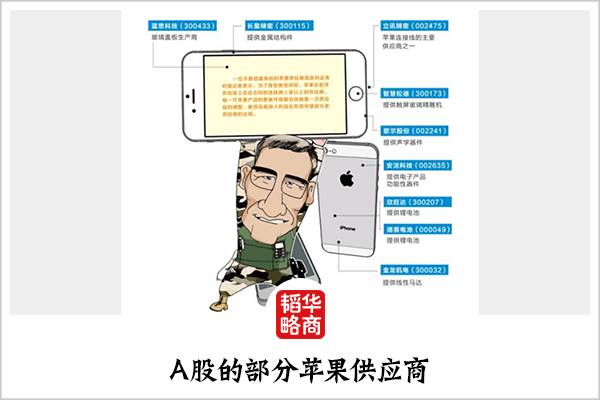

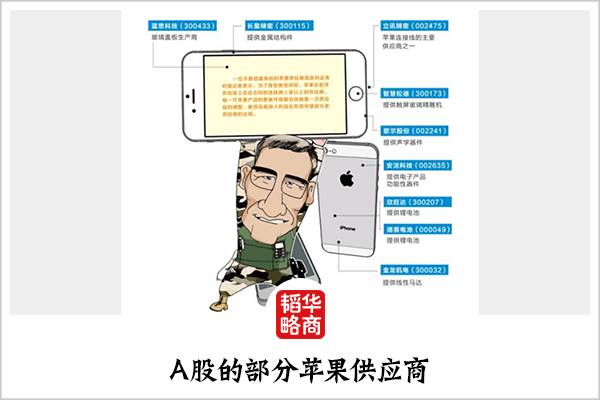

富士康只是苹果中国产业链上的一环。iMac、iPad、iPhone……这些灵魂产品的从里至外,都可以找到中国企业的身影。

台积电的芯片、歌尔声学/瑞声科技的声学器件、蓝思科技的玻璃盖板、立讯精密的连接器、比亚迪的锂电池、安洁科技的功能性器件、信维通信的无线充电技术……

这些企业共同“构成”了苹果的利润。2017财年第二季度的财报显示,iPhone类产品的营收为苹果贡献了62%的比例。与之相对应的另一项统计数据是,2016年,苹果手机销量虽然只占全球的12%,却霸占了手机产业超过90%的利润。

伴随着iPhone 8的推出,业界分析认为,苹果的利润比例和总值将再创新高,其市值也极有可能突破万亿美元大关,成为有史以来第一家万亿美元企业。

“苹果供应商”是一个带有复杂情感纠葛的词汇,它是一种荣耀,也是一种桎梏。

加入苹果供应链给一众中国企业带来了翻天覆地的变化。2008年,莱宝高科通过电容式触摸屏模组进入苹果产业链,是年便拿下55%的毛利率,其股价在其后两年上涨20倍。立讯精密旗下的昆山联滔,进入苹果产业链后,业绩从亏损1300万变成了年盈利3.12亿。

即便是台积电、富士康这样的超级大户,都直接受益于苹果的成长,其他企业的例子更是不可枚举。

但是辉煌的背后,是残酷的厮杀、命悬一线的风险以及蓝领般的待遇。

苹果供应商拥有独特的标签,“业内最佳”和“高效率、高强度、低利润、服从”这种矛盾的特性,完美地结合在了他们身上。

苹果对于供应商的核心策略是“竞争与制衡”,在其看来,没有哪家供应商是不可替代的。即便是芯片这样的核心领域,它都发展出了三星和台积电,而苹果则是永远的受益者,总能以最低的价格拿到最好的产品。

其他链条里则更是如此。每一代产品的更新换代,都伴随着苹果产业链的一次调整,新供应商加入,老供应商出局。

莱宝高科是其中的经典案例。2011年失去苹果订单后,公司的业绩连年大幅度下降,股价更是下跌超过80%。

这种还不算惨。

苹果的订单对于很多企业而言是一场赌博,因为体量巨大、要求严苛,供应商不得不集中所有资源专攻一项,等同于赌上身家性命。

2014年,因为技术不达苹果标准,台湾第二大触控面板厂商胜华科技直接宣布破产……

“能在苹果供应链里活下来的,都是狠角色”。

苹果对于产品的每个细节都完美把控,这也要求其供应商做到极致。换言之,能进入苹果体系的,无一不是业内的佼佼者。

苹果给这些优秀伙伴的分成并不高,在其供应体系里,更低成本是核心准则之一,苹果始终攫取最大的利润。

要求高、利润低,却没有哪家企业愿意退出苹果体系,因为其好处同样显而易见。

苹果带来了大量、稳定的订单,使得企业实现规模效应。这种差别就像是服务100个人,每个赚1千,和服务1000万人,每个赚1块。

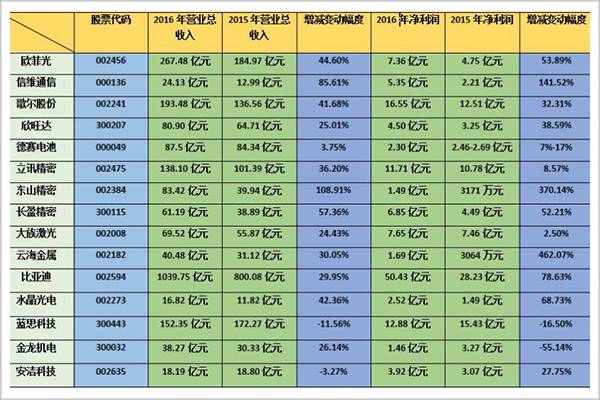

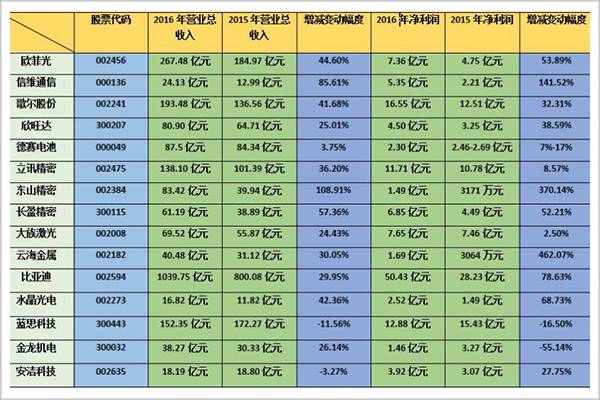

▲ 部分中国苹果供应商营收与利润情况

2016年度的数据显示,“存活”在苹果体系里的中国供应商,绝大部分实现了营收和利润的大幅度增长。这些增长,一方面来自苹果的直接订单,另一方面来自苹果供应商的光环所催生的其他订单。

同时,

出于苹果的“变态”要求,供应商们也逼迫自己不断进步——

苹果不断要求台积电拿出更精密的制程,要求瑞声科技拿出更好的声学器件,甚至逼迫富士康不断改良创新,以实现效率最大化。

有玩笑称,因为苹果的产能压力,富士康车间里最少培养出了几千名能胜任厂长的优秀车间主任。

可以说,苹果和中国供应商们是相辅相成的,后者联合打造了苹果的产品,并且成为其庞大利润的基石;而苹果则提供了大量订单、名声以及与时俱进的“精神”。

这种在痛苦中拥抱成就的状态,将在未来很长时间内继续下去。摩根士丹利的研报显示,仅iPhone 8的前期产品,就会给供应商带来770亿美元的总需求,相较iPhone 7大涨62%。这笔资金,无疑会吸引更多中国厂商投身其中,“享受”高压与霸王条款。