或是文明和秩序瓦解崩坏,或是核大战爆发,有一批人觉得世界随时要完,大洪水来临,是选择武装保卫还是逃跑主义?

文|智煜

“要是川普当选总统,就得移居加拿大”。这原本是 2016 年总统大选季的一个段子。选举日当天川普领先后,加拿大移民局网站真的瘫痪了,甚至一些主流媒体都以为段子成真。

这只是一个巧合,网站瘫痪另有原因。目前加拿大主要还是对沮丧的大学生较有吸引力:来自美国的本科生、研究生申请数量以及高校官网访问量相比同期都有大幅增加。

不过,确实有群美国人想要离开选出了川普的祖国:在选举结果出炉的头七天,新西兰移民局官网来自美国的访问量是同期的 7 倍,注册移民倾向的美国人则是同期的 17 倍。

新西兰是“觉得这个世界要完”的富人避难所实非一日,很多随时准备逃离“末日险境”,自称“生存主义者”的人,早就看中了这个宜居且商业环境良好的国度。

▍

2016 年经济与和平研究所公布的“世界最安全的 10 个国家”,新西兰排名第 4。同时它也是世界银行“对商业最友好国家”排名的榜首

服下“药丸”的正确姿势,美国人民至少已经讨论了 40 年。

打算移民只是觉得世界要完的口头派,真正的行动派,会时时随身携带大量应急用品,家中常备“跑路包”(保证自己和家人匆忙离家后依然能够活下去的包)甚至“跑路车”。

在美国,这些行动派被称为生存主义的信徒。生存主义者认为生态或社会环境随时可能崩溃,因而需要为大洪水来临认真提前做好物质、身体或技能上的准备。

▍

中国网友晒出的“EDC”,即“everyday carry”,在生存主义群体中该短语指自己每天外出不可或缺的用品

生存主义的盛行,甚至让“末日生存”成为美国文化的流行主题,最吸引人眼球的,当属所谓后启示录类型的游戏,以及作为衍生产品的“废土行者”形象。在此类设定中,全面核战争又由于其历史和现实代入感,最容易使人联想到生存主义。

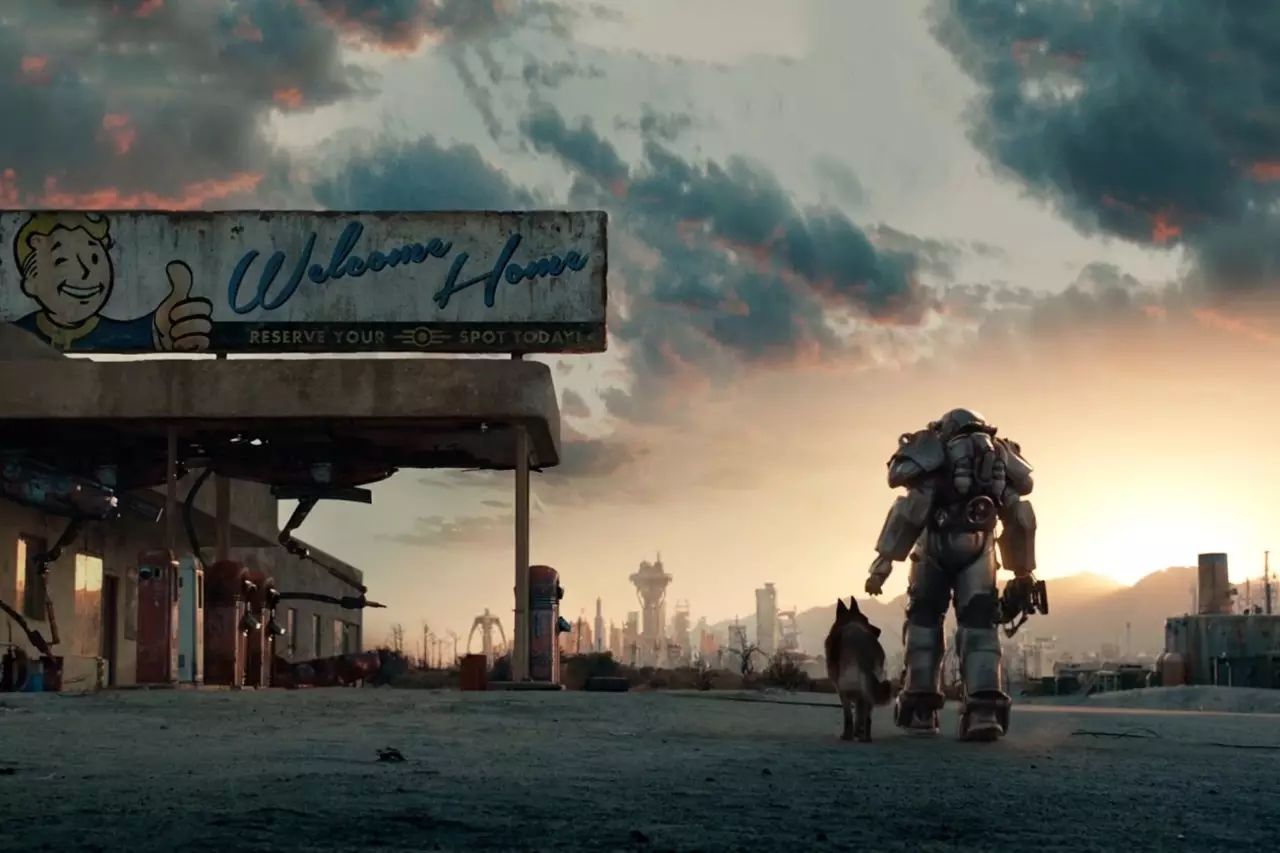

▍

著名废土游戏《辐射 4》,核战爆发被设定在 2077 年

▍

核战争后的典型废土行者形象

但在真实世界的时间线上,核战争并非第一批生存狂考虑的头等大事。他们担心的是美国社会的秩序和文明从内部崩溃的可能性,在他们看来,脆弱的文明不过是一间纸牌屋而已。

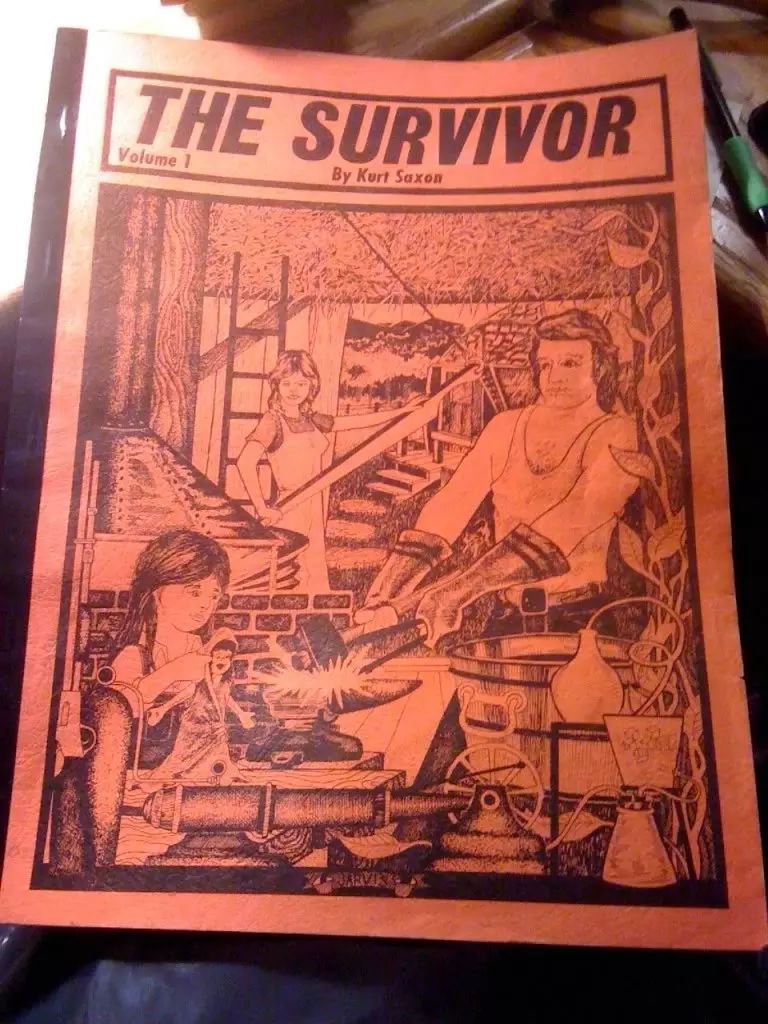

1976 年,地下刊物《生存者》第一期上,作者库尔特·萨克森使用的“生存主义者”(Survivalist)一词,被认为是这个社群拥有自己标签的肇始。

▍

第一期《生存者》,这本刊物如今在亚文化圈中很有收藏价值

当时类似刊物和专栏中,60 年代的民权运动、刺杀肯尼迪总统以及遍及全国的反越战示威,70 年代的布雷顿森林体系崩溃、阿拉伯石油危机,种族问题等等,都是经常出现的“崩溃前兆”,由此推起了生存主义的第一波高潮。

而“逃跑主义”与“武装保卫”的路线斗争,也随之上演。

《生存者》的作者萨克森本人就是最早走“武装保卫”路线的重要人物,他认为只想着逃跑的人是胆小鬼,躲得过灾难,也未必躲得过难民和趁火打劫,所以武装起来积极防御才是生存的关键,政府、集体都是靠不住的。

六七十年代美国各地城市暴动不断,种族冲突尖锐,为防大崩溃到来时人人以邻为壑,“武装保卫派”认为,真正的生存主义者一开始就不该住在城里,要向早年的西部开拓者学习,到森林、荒原和乡村中去,并时刻保持警惕。

萨克森 60 年代曾先后加入过美国纳粹党、约翰·伯奇协会等极右翼组织,并在参议院一次听证会上建议“担忧的民众”和警方合力清洗“左翼分子”,用机关枪一揽子解决上街游行的学生。

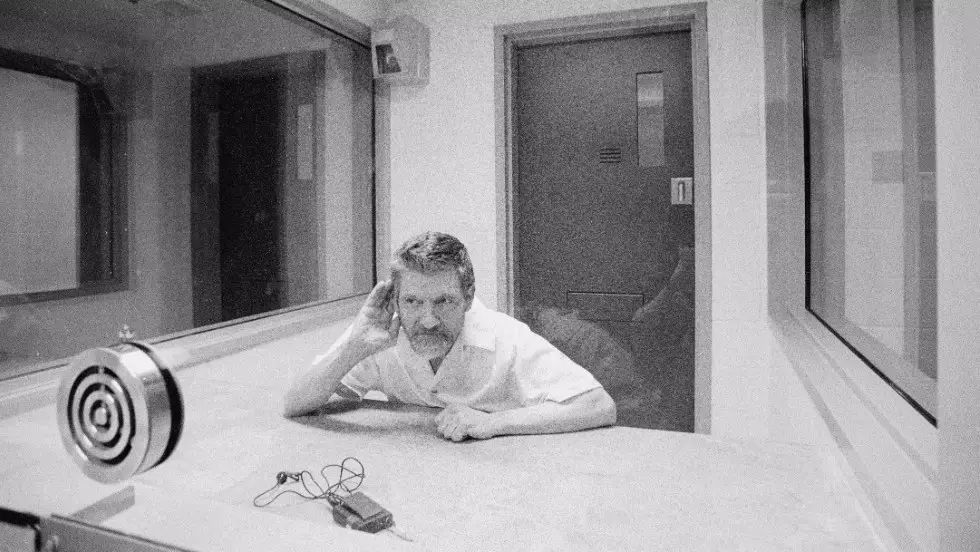

▍

85 岁的

萨克森

在阿肯色州的家里录制视频,教授如何自制炸弹自保

萨克森几十年中著述甚多,唯一有 ISBN 书号的叫做《穷人中的詹姆斯·邦德》,讲如何自制炸弹、枪支、毒药以及其他各种化学药品。书名多少反映一个硬核生存主义者的理想形象,但这位老英雄 2012 年被送进了养老院。

▍

《穷人中的詹姆斯·邦德》的一个版本,封面写着:使用或制造本书中的物品在某些地方可能是非法的

“武装保卫”派吸引了一些无政府主义者、白人至上主义者甚至恐怖分子,如著名的邮包炸弹客泰德·卡辛斯基。1996 年 4 月 3 日,当联邦调查局在蒙大拿州一个偏远的小木屋里抓获他时,卡辛斯基已通过邮寄炸弹的方式在 17 年间制造了 16 起爆炸案,死 3 人,伤 23 人。

被捕前,他曾写信给多家媒体,要求发表一篇 50 多页的“宣言”——《工业社会及其未来》,否则就继续炸。在他看来,现代文明不仅是纸牌屋,而且有罪,因而人人需要学好生存技能,像他一样,远离科技,远离政府,回归自然环境。

卡辛斯基从小到大都是旁人眼中的数学天才,16 岁进哈佛大学,25 岁成为加州大学伯克利分校的数学系助教授,不到 27 岁辞职,在蒙大拿州的荒原里盖了一所小木屋,过起了没有电和自来水的生活。他发现生存主义理想难以为继,便以邮包炸弹报复社会。

▍

1999 年,服刑中的卡辛斯基,时年 57 岁。他在狱中一直笔耕不辍,2012 年向哈佛校友会提交信息,“所获奖项”一栏,列上了自己被判的 8 个终身监禁不得保释。

卡辛斯基这类极端案例,促使“穷人中的詹姆斯·邦德”们开始考虑减少与主流社会不必要的对立,尤其是尽量淡化反政府色彩,着重强调隔离与自卫。

2011 年,圈内著名博主詹姆斯·罗尔斯发起“美国棱堡运动”,向“各种族的基督教和犹太教”生存主义者们发出号召,把家搬到美国本土西北他称之为“美国棱堡”的一块区域,面积约六七十万平方公里。

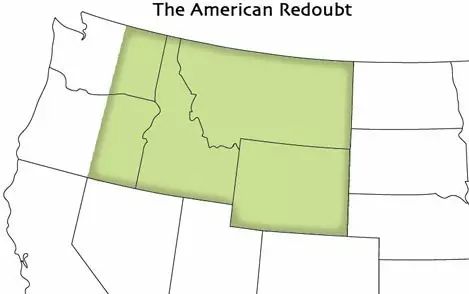

▍

罗尔斯给出的棱堡地图,包括怀俄明州、蒙大拿州、爱达荷州全境以及华盛顿州、俄勒冈州东部

该项目受瑞士 19 世纪修筑的“内堡防御体系”启发,选址堪称完美:人口密度小,农牧业发达,犯罪率低,政府存在感弱——枪支管控宽松、税负相对轻、容易获得建筑行政许可等等。近几年来,源源不断的硬核生存主义者举家至此,过起了与隐居无异的生活。

昔日的“穷人詹姆斯·邦德”往往在国家面前无所适从,而今他们当中越来越多的人自称“配枪的阿米绪”(可以理解为保留武装自卫权的隐士。关于阿米绪人,详情查看大象公会往期文章

《孔子的理想社会是如何建成的》

),索性不再面对政府。

▍

“擅入者格杀”、“ 一枪没死就再来一枪”

与“武装保卫派”相对的是“撤退者”(retreater)。该群体的出现同样始于 1976 年。他们认为城市是现代文明的集中地,能在城里安家还是好的,只是家里需要周全细致地准备“跑路包”和“跑路车”,在城市之外备一处避难所,以及一条安全快速的撤退路线。

大部分撤退者并不时刻如临大敌,只要一本“生存主义必读书”在手,按部就班做好准备,即可心安。“撤退者”一词逐渐被“准备者”(prepper)取代,沿用至今。

BOB: Bug-out bag.

BOL: Bug-out location.

BOV: Bug-out vehicle.

EDC: Everyday carry.

EOTW: End of the world.

G.O.O.D.: Get out of Dodge (city).

G.O.O.D. kit: Get out of Dodge kit. Synonymous with bug-out bag (BOB).

I.N.C.H. PACK: I'm Never Coming Home Pack.

SHTF: Shit hits the fan. A term used generically by survivalists to describe disaster situations.

TEOTWAWKI: The end of the world as we know it.

WTSHTF: When the shit hits the fan. A term used generically by survivalists to describe disaster situations.

WROL: Without rule of law. Describes a potential lawless state of society.

YOYO: You're on your own.

▍

维基百科列出的生存主义者部分常用缩略语,类似圈内黑话,如上文提到的“EDC”

今天

“准备者”

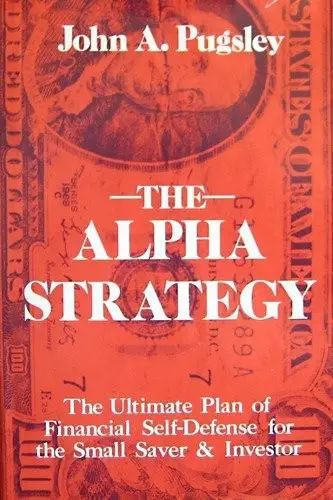

们信奉的“必读书”当中,有一本是 1980 年出版的《阿尔法策略》。作者约翰·帕戈斯莱本科毕业于加州大学洛杉矶分校的英语专业,他先在通用动力公司给火箭发射写流程说明书,接着又推销父亲发明的各种木工设备,后来还涉足进化生物学、出版业和金融、投资行业。

帕戈斯莱本人并不是生存主义者,这本小册子原本是自费出版,教人如何在经济崩溃时保全财产,囤积物资。它更像是本“中小投资人应急指南”,没想到一出版就登上《纽约时报》畅销榜长达九周,在生存主义者圈内广受追捧,以至于书名也成了“广积粮”的黑话。

▍

从副标题也可以看出,这本书的目标读者并不是生存主义者

既然选择了逃跑主义路线,平日坚守城市,形象就要友好些,至少应该与“邦德”们划清界限。2008 年,爱达荷州的一个卡车司机汤姆·马丁发起“全美准备者联盟”(APN,即

American Preppers Network

)网站,便于

“准备者”

们之间互通有无。这个获得越来越多生存主义者主流认同的联盟,推崇如下的友好形象:

不宣扬或支持阴谋论;

不传教,也不贬低任何特定宗教;

相信社会问题要通过改革解决,不反政府。

这些否定句式的指向性一目了然。

虽然生存主义者对政府的反感和敌意日益减少,但两条路线一直分享一个共识:政府预防和应对灾难的能力不值得信任,政坛像电视剧《纸牌屋》中安德伍德总统那样的能人稀少,因而每个人都会面临“YOYO”(You’re On Your Own,即到时候“你只能靠自己”)。

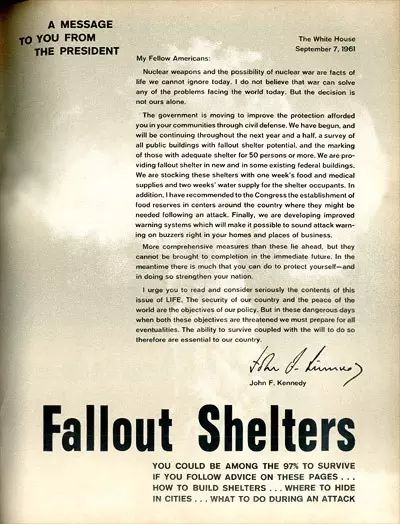

50 年代起,美国在核大战阴影下开始重视修建防空和防辐射避难所,并印行针对核袭击的防护指南、教学影片等,但七十年代的生存主义者,担心的主要还是经济和社会问题,核战争似乎并不紧迫。

▍

1961 年 9 月,肯尼迪总统在《生活》杂志发表公开信,呼吁美国人民行动起来,修建防空设施以备不测。当时,美国国会两院的避难所已经在西弗吉尼亚州动工,代号“希腊岛计划”

里根上台后,核威胁的优先级才在生存主义中明显提升,

“准备者”

们除了自己动手,也开始打起废弃的军用基地、导弹仓库、防空洞和地堡的主意。如今,改造并销售这些设施卖成了一个产业。

面积最大的项目,是南达科他州的

Vivos xPoint

:由 60 年代的一个导弹仓库驻地改造而来,海拔近 1200 米,占地约 46 平方公里,有 575 个地堡,总共可容纳 5000 人生活一年以上。

▍

Vivos xPoint

地堡群远景

▍

已完成装修的地堡内部宴会厅

▍

有的地堡则专门用作公共区域,供业主社交

▍

地上的发电机

该设施配备顶级安保,供水系统由深井、地下水箱和地堡内的管道系统组成。这样的避难所显然是给富人准备的,如果你觉得还不放心,请把眼光放到海外,自然就有新西兰欢迎你。

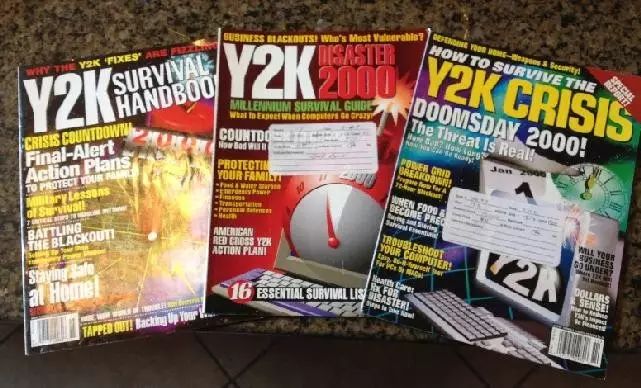

冷战结束后,从 90 年代后期开始,一系列引起恐慌的公共事件,越来越多的人因为不再信任官方救济,蜕变为

“准备者”

,生存主义迎来第二波高潮。

▍

90 年代后期与“千年虫”有关的生存主义刊物

进入 21 世纪,9·11 事件、2004 年印度洋大海啸、2005 年美国卡特里娜飓风、2011 年日本 3·11 大海啸乃至 2014 年的埃博拉疫情等等,都对生存主义推波助澜,各国政府的表现,一次次加深了随时“药丸”的认同。

如今,美国联邦应急管理局(Federal Emergency Management Agency)在

“准备者”

群体里已经被贬称为“傻等救助局”(Foolishly Expecting Meaning Aid)。

最近十年,在被视为开拓、冒险精神代表的硅谷企业家群体,

“准备者”

身影也越来越多。著名社交网站

Reddit

的联合创始人、CEO 史蒂夫·霍夫曼,2015 年底做了近视矫正手术,因为他觉得“哪天世界完了,眼镜、隐形眼镜都是跑路时的大麻烦”。

从一些采访信息来看,到新西兰这样的地方置产,获得定居权,已然是许多硅谷富人间心照不宣的秘密。

▍

著名硅谷企业家、风险投资人彼得·提尔,2016 年大选中公开支持川普。媒体去年曝出他已在 2011 年取得新西兰国籍,置有豪宅。很多人怀疑他是生存主义者。

美国的生存主义者很容易被视为吃饱了没事干的矫情,毕竟在基本设施和保障并不健全,或由于种种原因处于动荡的社会,人人都是镇定的生存主义者。

很多人问:大象公会文章的脑洞怎么这么大?300 篇“十万加”文章是怎么诞生的?现在我们决定公布这个秘密。请打开今天的第二条推送,明晚 7 点,加入“大象选题会”。