前情提要:

尊重对手最好方式,就是认真向它学习,然后再将它彻底击败。

本系列文章就正经实践一下这句话。深入学习一番美国战略管理大师们的理论,为中国企业找到击败美国同行的方法。

上一篇

提到,美国股市十天之内四次熔断,标志着不亚于九十年前的大萧条的全球衰退期的到来。

今明两年,对于国内的众多企业也将是一场生死大考。每一个企业都要重新思考企业战略,明确未来企业发展方向和发展方式。当下许多企业认为战略无用,不是你不需要战略,而是需要更适合的战略。

企业战略的历史正是源自大萧条。

大萧条导致许多企业破产。正是在这种不确定的环境下,企业战略作为一门独立的管理理论登上历史舞台,成为引领企业发展的重要理论支撑,也使得一批企业抓住战略机遇,迎来爆发式发展。

通用汽车反超市场霸主福特,成为大萧条期间抓住环境变化机遇,运用企业战略取得成功的典型案例。

但是更多的企业还在黑暗中苦苦挣扎。为他们点亮黑暗中明灯的人,就是被誉为“现代管理理论的奠基人”的切斯特·巴纳德,正是巴纳德将“战略”一词首次引入商业中。

如果说巴纳德是企业战略的开山祖师,中国人耳熟能详的管理大师彼得·德鲁克,则企业战略的传道师,正是他孜孜不倦的宣传推广,使得企业战略广为人知,深入人心。

深受熊彼特影响的德鲁克,从来没有把视野局限于商业和企业管理的狭窄范围,而是整个人类社会,而且从一开始就是从历史、宗教、哲学、政治、经济、科技、文化等角度进行大时空尺度思考,

如何在连续均衡与非连续变革之间找到平衡。

德鲁克所有工作和著述,可以说都在身体力行地去寻找建立社会新秩序的解决之道。他之所以投身于管理领域,根本的出发点,是为了让自己的社会理论和社会理想找到落地的实现图景。

德鲁克相当于工业资本主义时代的“孔子”,在礼崩乐坏的时代,希望凭一己之力,著书立说,传播思想,重建社会秩序。最后他也落入了类似孔子的困境。

如果说德鲁克是工业资本主义时代的儒家宗师孔子,希望为这个礼崩乐坏的时代重建秩序;安索夫就如同法家之祖管仲,希望重新建立一套适应当下时代特点的战略理论。

但是他也如同管仲曾经遭遇的困境一样,他的弟子很快就把他的学说进行片面化理解,走向了极端化道路。

战略理论的门派之争,以巴尼所代表的能力学派和迈克尔波特所代表的定位学派之间的争执最为有名。双方都认为自己的理论才是放之四海而皆准的真理,而对方的理论则是胡说八道,误人子弟。

双方你来我往,针锋相对,两派的论战几乎贯穿了上世纪最后二十年,如同《笑傲江湖》中华山派的“剑气之争”。这一长达二十年的论战,过程中伴随着日本对美国发起的产业竞争,分外显得引人注目和热闹。

两派分别从不同角度给出解释和应对之道,并对对方的理论加以驳斥和嘲笑。两派都对美国大公司的决策产生了重要影响,并且随着美日贸易战的起伏,形势不断逆转。

定位学派的领军人物迈克尔·波特提出竞争战略,在产业经济学与管理学之间架起了一座桥梁,为他赢得了巨大声望,也被众多美国企业奉为圭臬。

然而,波特的竞争战略存在先天性的不足,不仅让美国企业在与日本同行的竞争中进退失据,而且将美国的产业一步步推向深渊。

为了弥补定位学派的问题,能力学派登场了。

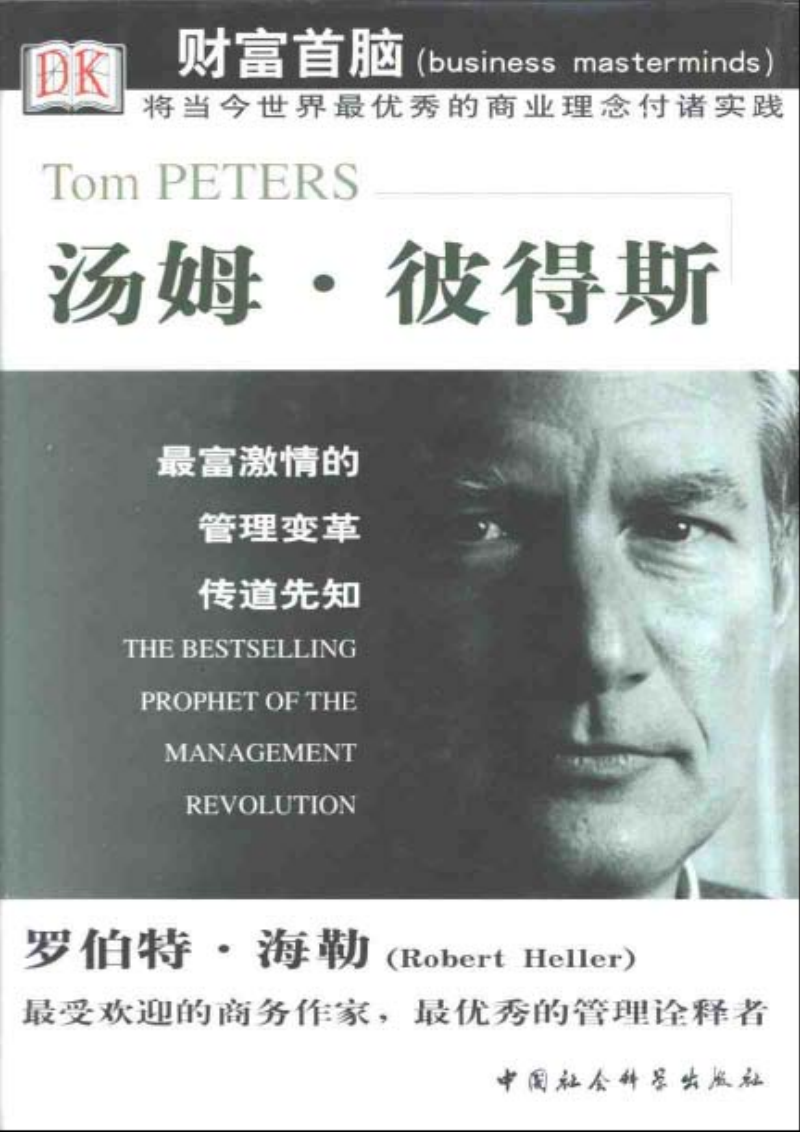

早在迈克尔·波特第一本畅销书《竞争战略》(1980)出版两年后,就有人出版了一本反定位学派的畅销书,这就是汤姆·彼得斯的《追求卓越》。

与波特纯粹的经管学院派背景不同,彼得斯基本走实战路线。

彼得斯出生于1942年,比波特大5岁,他曾是一名军人,先在美国海军服役,后来进入国防部和白宫工作。退役之后32岁的彼得斯加入著名咨询公司麦肯锡,成为一名咨询顾问。

拥有九十年历史的麦肯锡是世界排名第一的咨询公司,有“咨询届的高盛”之称。有人曾戏称:“

如果上帝决定要重新创造世界,他会聘请麦肯锡

。”

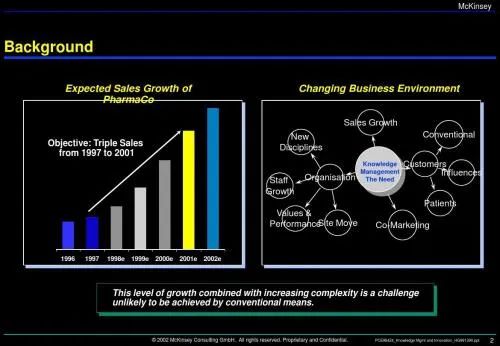

当时,老牌咨询公司麦肯锡正受到后起之秀波士顿咨询(BCG)的有力竞争,业务上节节败退,公司原本积累的自信和满足情绪,仿佛在一夜之间就荡然无存,取而代之的是自责、自我怀疑与否定。

麦肯锡与BCG的运作方式有着很大的差别:麦肯锡更依赖人脉关系来拓展业务,各地办事处或分支机构在当地发展良好的客户关系,针对该项业务的咨询服务也在当地完成。而BCG则在公司总部建立起高度集中的智力资源中心,并致力于成为咨询行业先进理念和技术的创立者,成为行业内的“思想领袖”。

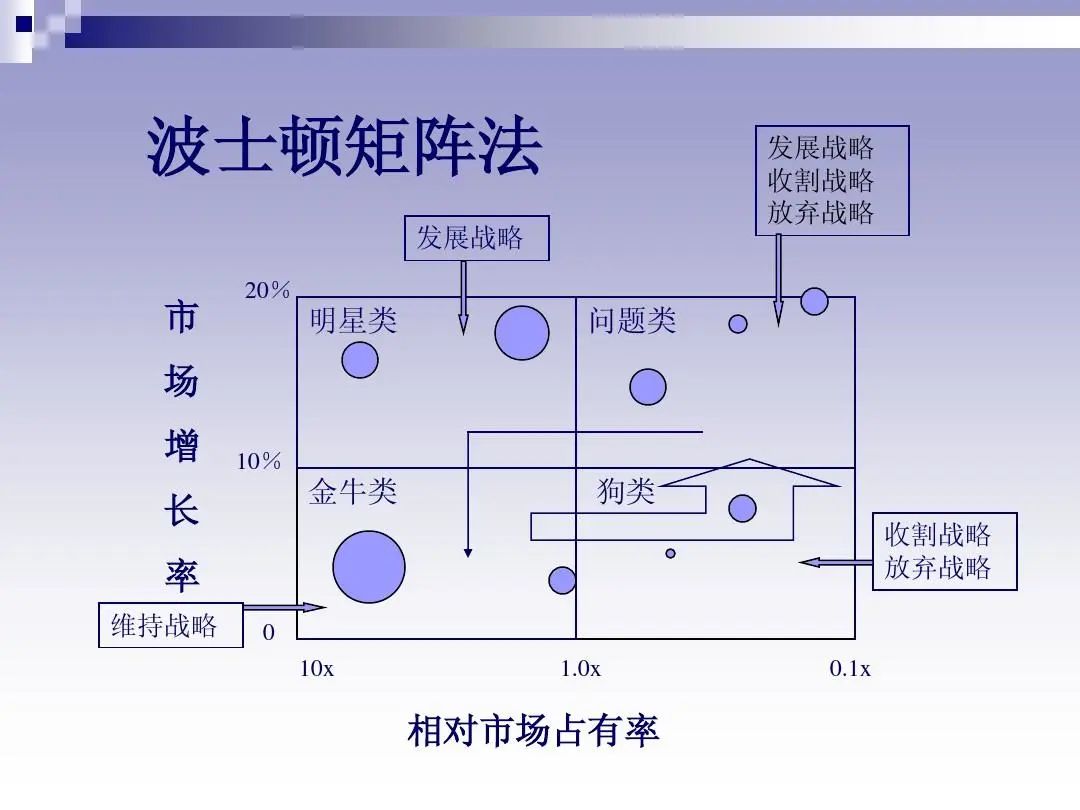

BCG发展了一些虽然简单却在实践中非常有效的咨询分析工具,如著名的经验曲线、波士顿矩阵等。这些分析工具在实践中的广泛应用大大提高了波士顿咨询公司的声誉。BCG还牢牢占据了战略管理咨询这一细分市场。相比较而言,麦肯锡的咨询顾问就显得不够专业,只会说一些大而空的“正确的废话”,麦肯锡的客户和员工不断流失,纷纷投靠BCG。

在这种困境下,麦肯锡推动了一系列重大变革,其中一项是把战略和组织作为公司业务发展的战略重点,分别任命了该领域领先的专家负责其发展,建立了专门的调研项目,去世界各大成功公司实地调查其成功经验。汤姆·彼得斯就是组织方面的调研负责人。

当时,无论是麦肯锡还是BCG,其主要分析工具都出自定位学派。比如大名鼎鼎的波士顿矩阵,就是竞争战略的一种具体分析工具。

日美贸易战激战正酣,美国企业被日本同行压得透不过气来。彼得斯在调查过程中,不可避免地关注到贸易战相关的公司,对于定位学派的理论产生了强烈质疑。

比如,波特五力模型强调行业竞争态势对企业的影响,波特提出的三种竞争战略,其依据也是从企业外部的行业环境,这就产生了一个问题:美国和日本的企业都面临着相同的行业环境,大致也会采用相似的竞争战略。这就无法解释,为何产业竞争几乎是日本一边倒的胜利?

彼特斯重点研究了日本佳能对美国施乐的挑战,日本本田对美国摩托车和汽车行业的挑战,结论是外部的行业环境对大家都是公平的,不是竞争的决定性因素。企业自身的能力,才是决定竞争胜败的关键。

美国施乐公司在上世纪五十年代发明了静电印刷技术,完全取代了原先的湿版印刷,成为普通纸复印行业的绝对霸主。

取得市场垄断地位的施乐复印机,简直就是一台台印钞机,财源滚滚来。施乐公司大手大脚地投资于各个领域,为员工提供大量的福利,包括自由工作时间制、育儿补助、运动设施、高龄者医疗服务、在家办公等等,创建了不需要完成任何任务的研究机构。

当今计算机时代的众多核心技术,都是由这个机构发明的,比如图形界面和下拉菜单。乔布斯就是从施乐学到了这项技术,发明了苹果电脑,并引发了苹果与微软对图形界面和下拉菜单的一系列争夺。苹果后来试图控告微软侵犯知识产权,对此,盖茨的回答是,这些技术不是苹果的,它是施乐发明的。

然而,技术的原创者施乐并不看重这些技术。如果复印机已经能够带来大笔的利润,那么为什么要关注这些东西呢?让那些科学家和技术专家尽情去玩吧。施乐只要把复印机的市场垄断地位牢牢占据就万事大吉了。

施乐的计划是这样的:竞争者想要在市场中推出同样的复印机,就要购买施乐的这些专利使用权。可是,如果真的去购买,他们最终的复印机产品就会成本极高。价格也就远远超过施乐的价格。这样一来,竞争者自然望而生畏,无从下手。

到1962年,施乐在普通纸复印机市场上拥有超过六百项专利,几乎囊括了复印机的全部部件和所有关键技术环节。凭借这些技术,施乐采用付费出租的商业模式,构建起一个号称“20年不会崩溃”的商业帝国。

根据迈克尔·波特的产业链理论,施乐控制了复印价值链的战略环节,占据了市场最有利的位置,其他公司与之竞争,完全是自取其辱,自取灭亡。

主业本是照相机的日本佳能,却并不这么看。他们认为正是因为施乐的复印霸主地位吓阻了竞争者,使得复印行业没有充分竞争。施乐自恃专利壁垒,产品价格高高在上,在中低端复印市场简直处处都是机会。

从1962年起,佳能开始向复印领域不断投入研发,终于在1970年成功绕开了施乐的重重专利技术壁垒,面向中低端市场推出了普通纸复印机NP-1100,以其低廉的价格,以及充分考虑客户实际需求的产品设计,大受市场欢迎。

佳能首台普通纸打印机NP-1100

佳能首台普通纸打印机NP-1100

如果仅依靠佳能自己的能力与施乐竞争,财大气粗的施乐如果发现佳能威胁到自己,很快就会仿制出类似的机器,那么佳能还是没有胜算。于是佳能采用了“群狼战术

”

。

佳能找其他有意涉足复印机领域的日本厂商例如东芝、美能达、理光,一一沟通:

佳能的人先把复印机市场前景吹一通,然后抛出合作条件:如果我们联合起来做这个产品,大家都有钱赚,而且你不用自己开发,我已经把机器开发好了,你只要照着生产就行,不仅能够很快投产,而且授权费只花你开发费用的十分之一。

如此优厚条件,如此充满诱惑的钱景,焉有不答应之理?于是日本众多厂商结成产业联盟,共同发力复印机市场。

施乐一下子陷入日本群狼包围之中,不仅中低端市场全部被日本厂商占据,而且原本垄断的高端市场份额也节节败退。

从1976年到1981年,施乐在复印机市场的市场份额从82%直线下降到35%。施乐不可挽回地从一个市场垄断者、领导者变成了一个追赶者,而且这种追赶还很吃力。

佳能等一众日本企业的竞争策略,是美国企业做梦都想不到的。这种“不按套路出牌”的玩法,也让定位学派的战略专家们头大如斗。

三、企业能力更重要?

1981年,日裔美国管理学家威廉·大内(William Ouchi)从与美日企业界人士广泛的交往中得到有益的启发,在深入调查两国的企业管理现状的基础上,参照传统的X理论和Y理论,以日本企业文化为参照系,写下了《Z理论——美国企业界怎样迎接日本的挑战》一书,将日本的企业文化管理加以归纳。

本书写作的原意是“如何把对于日本企业管理的理解,运用到美国环境的实践中”,试图回答“日本的企业管理方法能否在美国获得成功”,该书首次提出了企业文化的概念,认为日本企业能够在竞争中脱颖而出的秘诀在于企业文化。

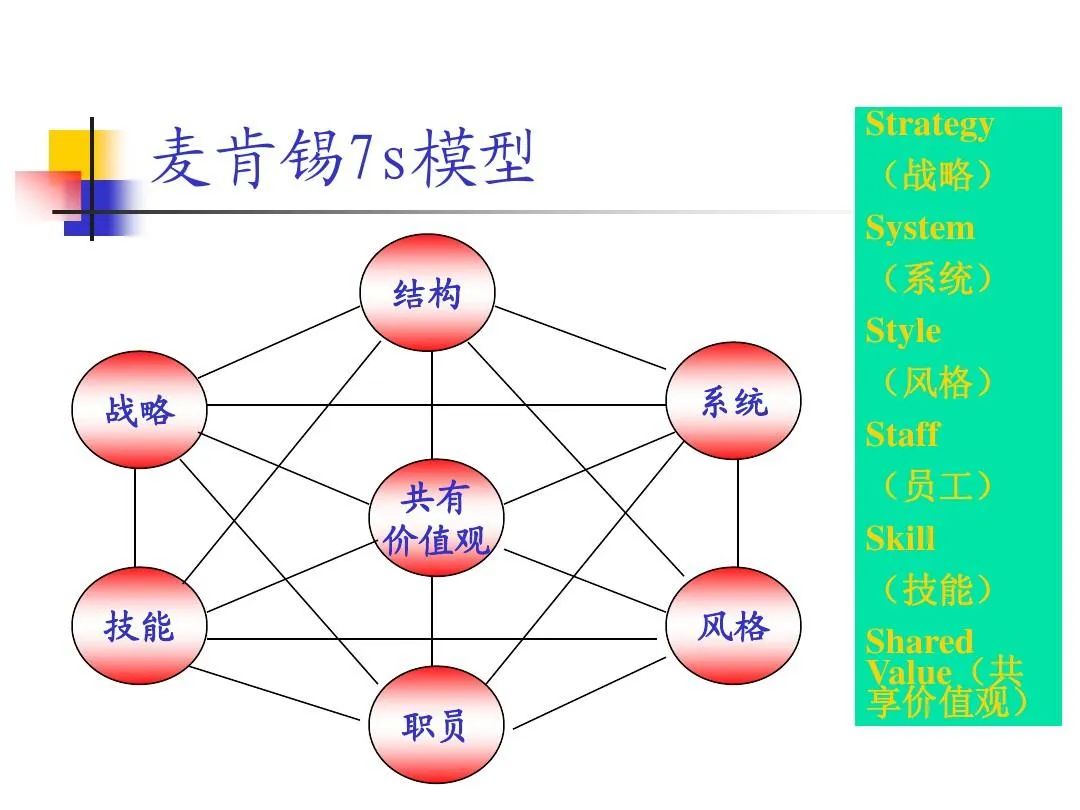

与威廉·大内有合作关系的理查德·帕斯卡尔,在同年出版的《日本企业管理艺术》一书中,详尽地描述了日本企业如何重视“软性的”管理技能,而美国的企业则过分依赖“硬性的”管理技能,并从中总结出管理中的七个要素:三项硬件要素——战略(Strategy)、组织(Structure)和系统(Systems),四项软件要素——员工(Staff)、技能(Skills)、经营模式(Style)和共同的价值观(Shared Value),并论述了它们之间的相互关系。

其中前三项

战略(Strategy)、组织(Structure)和系统(Systems)

,就是安索夫的“3S模型

”

,帕斯卡尔的贡献是补充了四项软件要素。

这就是后来鼎鼎大名的麦肯锡7S模型。

威廉·大内提出了Z理论,帕斯卡尔总结7S模型,其中不乏真知灼见,但是他们的主要读者都是美国公司,以当时美国公司高傲的心气,说服他们老老实实向日本同行学习,似乎有点不太可能。

彼得斯在军队和政府机关都混过,可谓是深谙人心、情商爆满的老江湖。他与同事罗伯特·沃特曼用帕斯卡尔提出的7S模型,共同分析了美国的62家大公司,从其中业绩突出的43家优质企业归纳出了八个共同点:

彼得斯

自以为,这份充满“真知灼见

”

的调查报告一定会让公司大为赞赏。

然而,这份研究成果交到公司后,却没有收到麦肯锡高层的重视。原因是,7S模型包含的价值观、技能等方面很难用数学公式进行量化。

前文说过,美国的经济管理学界长期充斥着“无量化,不高级”的倾向,即使是德鲁克这样的管理巨擘,长时间成为经管学院的边缘人,就是因为他的理论不好量化。

麦肯锡之所以花血本搞研究,就是希望这些研究成果能够让客户感到专业。但是,7S模型和八个要点听起来,就像是一通朴实无华且枯燥的大实话。

不能用来装逼,要来何用?

彼得斯愤而从公司辞职,将研究成果埋头写成了《追求卓越》,于1982年首次出版,由此一炮而红。尽管7S模型并非彼得斯的原创,但是却因为这本书而远近闻名,因此大家都把彼得斯作为原创者。

麦肯锡则更是不讲究,这本书大受欢迎之后,麦肯锡枉顾彼得斯研究成果不受公司重视愤而辞职的事实,极力宣称彼得斯与麦肯锡的关系,并且大力推广用7S模型进行企业咨询。最后,

帕斯卡尔

原创、又被彼得斯剽窃的7S模型,就变成了“麦肯锡7S模型”。

《追求卓越》相对于

《日本企业管理艺术》

,并没有太多理论创新,但是彼得斯十分讨巧地将帕斯卡尔书中作为正面案例的日本企业,替换为

一众业绩优异的美国公司

,深刻符合了美国企业界“老子天下第一

”

的心理诉求,给当时士气低迷的美国产业界,打了一剂强心针。正因为如此,彼得斯后来也被人讽刺地称为“管理的安慰医生”。

因此,《追求卓越》的受欢迎程度要远超

《日本企业管理艺术》

,成为美国历史上第一本销量超过百万的商业管理书籍,被称之为“1982年以来美国工商管理的‘圣经’”。自出版以来,《追求卓越》连年荣登登上《纽约时报》非文学类书籍排行榜,旋即被译成十几种文字风靡全球,三年中发行量达600万册 。

《福布斯》杂志评选20世纪末美国最具影响力的20本商业书籍中,《追求卓越》获管理类第一名,被称为“美国工商管理圣经”,“20世纪最顶级三本商业书籍”之一。

汤姆·彼得斯因此名声鹊起,此后出版了一系列畅销书,他本人也在美国飞来飞去,收着高额出场费进行各种商业讲座。他的讲座主题五花八门,从自由贸易到客户服务,从健康到政治,他都能发表一番言论。彼得斯口才极好,现场煽动能力极强,观众总能听得如痴如醉。

俗话说,“干得好不如说得好”,这句话在彼得斯这里得到淋漓尽致的展现。你基本可以把他理解为郎咸平的威力加强豪华版。

在美国乃至整个西方世界,彼得斯获得了极高的赞誉,被称为“商界教皇”,顶级商业布道师,《财富》杂志把汤姆·彼得斯评为“管理领袖中的领袖”,甚至有人将他和拉尔夫·爱默生、亨利·梭罗和瓦尔特·惠特曼这样的美国文化巨擘相提并论。

后三位中国读者可能有点陌生,但在美国都是鼎鼎大名,都是和林肯总统同时代的人,对美国文化自信、道路自信、制度自信做出了卓越贡献,比如爱默生是确立美国文化精神的代表人物。林肯称他为“美国的孔子”、“美国文明之父”。

麦肯锡将7S模型作为翻身法宝,受7S模型启发,提出了知识管理的概念,并成为知识管理的倡导者。知识管理的对象不仅包含了显性知识,更重要的是隐性知识。

显性知识和隐性知识并非麦肯锡原创,而是迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)在1958年从哲学领域提出的概念。显性知识是能够被人类以一定符码系统(最典型的是语言,也包括数学公式、各类图表、盲文、手势语、旗语等诸种符号形式)加以完整表述的知识。隐性知识和显性知识相对,是指那种我们知道但难以言述的知识。

麦肯锡将显性知识和隐形知识概念推广到商业领域。对于麦肯锡自身而言,虽然曾发表过各种论文和报告,但是相对于公司内大量有价值的经验和深邃的学术思想而言,这些已成文流传的内容不过是“冰山的一角”。

更多的知识和经验是作为隐性知识存在于专家们的头脑中,没有被整理成文,更淡不上在公司范围内交流与共享。麦肯锡建立公司内部的学习交流平台,并将这种方法推广给其咨询的客户。如今,知识管理已经成为商业界的共识,绝大部分跨国公司都建立了自身的知识管理体系。

这个

知识管理体系

,可以看做如今大火的“赋能中台

”

的雏形。

作为麦肯锡的老对手,BCG看到麦肯锡开始大谈特谈公司的软件能力,也开始进行这方面的研究。BCG的乔治·斯托克(George Stalk)和托马斯·豪特(Thomas Hout)通过对日本公司进行研究,提出了时基竞争战略

(Time—Based Competition,TBC)

。

他们来到日本对丰田汽车公司进行研究,发现丰田的新车研发时间只有福特和通用的一半,而且能够以极快的速度、极低的成本生产出不同品种的产品。

在丰田公司,他们看到差异化(提升附加值)和成本领先,并非是如迈克尔·波特所说的二律背反,而是可以通过缩短时间的方式实现并存。在二人合著的《与时间竞争》一书中写道:“时间是商业竞争的秘密武器,因为由于反应时间导致的优势将带动其他各种竞争优势。在最短的时间内以最低的成本创造最大的价值是企业成功最新的模式。”

BCG所推动的TBC战略,是一整套可测量、可量化、可分析的方法,通过加强组织信息流,提高如仓储、运送等物流活动的速度,合理化安排各个步骤的相互关系,重新安排各个部门之间的相互配合,达到减少交货、发送时间和响应时间的目的。

TBC在八十年代末被提出后,在九十年代席卷美国乃至全世界(日本除外),也成为BCG全球各个分公司的主要咨询业务。克莱斯勒应用TBC战略后,成功地使四种新车的开发时间缩短25%,开发费用降低30%。

戴尔公司的创始人迈克尔·戴尔更是TBC战略的信奉者,他说:“在今天的商业环境中,只会有两种企业存在,即高效率的企业和死亡的企业。”

在日本企业异军突起的现实面前,麦肯锡和BCG在企业咨询的实践中,不约而同地抛弃了定位学派的宏观产业分析的框架,强调企业内部能力。彼得斯的名利双收,也激励了一系列后来者。比如《基业长青》系列的吉姆·柯林斯,《公司的核心竞争力》系列的加里·哈默,《领导变革》系列的约翰·科特,纷纷将企业内在的软实力置于更高位置,发起了对定位学派的挑战。

到二十世纪九十年代,能力学派逐渐汇聚成了一股强大的力量。

能力学派指出:市场处于相对平稳的状态下,企业战略仍可基本维持不变,企业竞争犹如国际象棋赛争夺棋盘中的方格一样,是一场争夺位置的定位战争,通常以其十分明确的市场细分,来获得和防卫其市场份额,企业获取竞争优势的关键,就是选择在何处进行竞争,至于选择何种竞争方式的问题处于第二位。

但是,在九十年代以来激烈动荡的市场环境中,竞争能否成功,取决于对市场趋势的预测和对变化中的顾客需求的快速反应。在这种竞争态势下,企业战略的核心不在于公司产品和市场定位,而在于其行为反应能力,战略重点在于识别和开发难以模仿的组织能力,这种组织能力是将一个企业与其竞争对手区分开来的标志。

能力学派认为,培育核心能力,并不意味着要比竞争对手在研究开发方面投入更多的资金,也不是要使其各个事业单元垂直一体化,事实上,核心能力来自于企业组织内的集体学习,来自于经验规范和价值观的传递,来自于组织成员的相互交流和共同参与。

如果把企业经营比作爬山的话,定位学派说,致胜关键在于,选择一座好爬的山。但是能力学派说,山就那么几座,爬山的人那么多,关键还得看登山者的能力。

能力学派虽然整体上都反对定位学派,但是彼此之间也有很大分歧和不同,比如强调自我破坏的“再造革命”的迈克尔·哈默、强调“核心竞争力”的加里·哈默尔,强调建立学习型组织的彼得·圣吉,强调企业动态能力的大卫·提斯。

能力学派的集大成者,是提出企业资源观(Resource-Based View,RBV)的杰恩·巴尼(Jay B. Barney)。

迈克尔·波特将经济理论引入管理学,创立了定位学派,巴尼也把经济理论引入了管理学。他认为,即使处于同一行业,企业间的表现也是存在差异的,原因在于,各个企业对于经营资源的使用方法存在差异。只要资源的使用方法正确,就一定能够实现持续性的竞争优势。经营资源由如下公式表示:

经营资源=有形资产(地皮厂房等)+无形资产(品牌等)+能力(供应链能力、经营判断力、知识技能等)

巴尼认为,“管理人员必须从企业内部寻求有价值的、稀缺性的、模仿成本高的资源,然后经由他们所在的组织开发利用这些资源”。

巴尼提出了VRIO模型,来分析企业的内部资源与能力。

(1)价值(Value)问题:企业的资源和能力能使企业对环境威胁和机会作出反应吗?

(2)稀有性(Rareness)问题:有多少竞争企业已拥有某种有价值的资源和能力?

(3)不可模仿性(inimitability)问题:不具备这种资源和能力的企业,在取得它时面对与已经拥有它的企业相比较,处于成本劣势吗?

(4)组织(Organization)问题:一个企业的组织能充分利用起资源和能力的竞争潜力吗?

能力学派的挑战来势汹汹,但是却并没有产生绝对的说服力。

能力学派批判定位学派是在静态的市场中进行分析,他们自己其实也是“换汤不换药

”

,也是对企业自身的静态能力进行分析。虽然展示了什么样的企业资源是有效的,但是却没有说明如何创造和获得这样的资源,如何有效地应对外部环境的变化,和来自市场其他玩家的挑战。

《追求卓越》中列举的那43家美国公司,很快就变得不够卓越了。认为自己的7S模型被剽窃而感到愤愤不平的理查德·帕斯卡尔,在《追求卓越》出版十五年后,在自己的著作中讽刺道:“在那43家企业中有一半五年后就不行了,现在能称得上超优良的企业只剩下5家”。

巴尼用VRIO模型,对处于严峻事业环境中仍然获得成功的戴尔公司进行了分析。但是几年之后,戴尔的竞争优势就荡然无存。

对能力学派更不妙的是,作为其理论来源的日本企业,在九十年代纷纷陷入困境。所有的日本大企业都采取缩短时间、提升效率以及多元化战略,商品开发周期越来越短,品种越来越多,价格却不断下降。这种能力竞争的结果是,获利越来越困难,所有企业都陷入了高效率、低效益的陷阱中。认为“要想获得持续性竞争优势,能力比定位更重要”能力学派的基础发生动摇,纷纷被美国的企业家们所抛弃,定位学派又变成了企业战略的主流。

那么引发能力学派和定位学派三十年纷争的日本企业,到底是怎么崛起的?他们崛起的真正秘诀又是什么呢?