公务员这个行业,在年轻人群中意味着什么?是否意味着“实在不行就考公务员”的退路,意味着父母亲戚的逼迫,意味着不求上进混吃等死的工作,意味着一眼就能望到头的生活?

通过这位记者的文章,我们似乎真的发现:原来,真是有信仰存在的。

文 | 杨乐多、pp、吕白

本文转载自微信公众号“才华有限青年”

(ID:

chyxqn

)

,不代表瞭望智库观点。

现在的年轻人,大多反感这个职业。

尤其是上进渴望新鲜生活的年轻人,基本是谈“公务员”色变。

很多人听到“公务员”这个词语,立马皱起眉头:你怎么会选择这么无聊的职业?居然要考公务员?作为新世纪的年轻人,压根不明白为什么每年有那么几十万同龄人,跑去竞争那么一份无聊的工作。

很多人不但不理解考公务员的人,还会攻击他们——

想到公务员的无聊工作就觉得基本等于死了;

宁愿去搬砖也不会考公务员;

这些年轻人到底有什么想不开的,非得选择公务员这个职业?

带着这些疑惑,记者群访了全国各地不同岗位的300名要考公务员或刚当上公务员的年轻人,并且认真访问了其中十几位。

在这个过程中,我们对于这个群体的所有的预设,全都一点点被打破。

“明明是一堆高中生就能做的事情,干嘛非得顶着国家公职人员的名义去做?就是在办公室逛逛淘宝,看看视频,到点下班,凭什么叫人民公仆?”

这是我以前对于公务员这个职业的第一印象。

直到记者采访到了某位女公务员,从事民间外交。我们才认识到,公务员的工作绝对不是大家想得那么简单,更不是每个人都在混日子。他们有很多岗位,

非常非常有挑战性

。

她要做的事情听起来很酷——

比如阅兵时接待飞虎队的老兵;比如办了重走丝绸之路;比如带着陕北的孩子,与德国的小孩踢足球,建立“足球外交”;最近又在举办海岛论坛,将很多个海滨城市聚在一起,分享资源,寻求合作的机会。

他们的工作,需要多国的语言能力,和最专业的外交知识。他们的每一项任务充满了挑战,每一天都不敢放松。

如果说她的生活听起来离我们太远的话,记者还采访了一位乡镇财政所办事员。

她总该很闲了吧?

记者约她采访,您的工作时间是什么时候?我们约个时间采访一下您吧。

她说,工作时间白+黑,5+2。采访的话,中午吃饭的时间行吗?

我们吓坏了,您这么多事情?

她说,那不然呢,每天除了要整理资料,做投标的文案,还要处理没有中标的企业的员工不满的情绪。

他们的工作,简直就是企业文案和社区居委会的叠加。既要能埋头跟密密麻麻的文字打交道,还得能抬起头和形形色色的人打交道。

考研、出国、实习都是可以理解的正常选择,但如果有人说想考公务员,其他人一定会问一句为什么。

甚至有人会说:“我先闯几年呗,实在不行了,就去考个公务员。”

在我们的潜意识里,公务员是一种无路可退的保底选择,是不求上进的最后庇护。

但实际上呢?2016年全国有近93万人参加国家公务员考试,最后录取27817人,录取比例33:1。在某些岗位,比例甚至达到了2000:1。

某重点大学的一名女生说:

“我室友准备出国,我准备公务员考试,我们每天都一起出去自习。她总觉得她的考试比我的难,但其实她每天都比我早回去一个小时。”

“也不说多难,但起码不比托福考100分简单吧。”

即便考上了公务员,也不可能过混吃等死的日子。大部分通过公务员考试的年轻人,和我们一样,都是没有什么背景的普通人。

他们所有的一切,都靠自己一点点打拼

。

有个重庆某中院的90后法官助理,她说自己没有关系,想要熬出头很难。就想了个办法,下班后看很多很厚的书。天天写论文往法院报、法学杂志投稿,厚着脸皮让老法官、以前的老师帮自己提意见。最后终于发表了好几篇。

有天庭长把她叫到办公室,盯了她一会儿,说:“小刘你还挺有想法的,最高院的人看了你的文章,想借调你一年。”

她激动得一下午没好好工作。

庭长骂了她两句:“路还长得很,你先把手里的案子给我弄好了再说。”

是吧,当了公务员,人生的路也不会比别人短一截、平一点,还是得踏踏实实地“好生走路”。

3

他

们才是真正有信仰、有情怀的人

采访的时候,一个当警察的男生说:

在中国社会的眼光里,选择了公务员基本告别了“情怀”这一说。

的确。

在很多人眼里,公务员哪里来的什么情怀。要么是无趣麻木的人才会选择当公务员,要么是当了公务员就会变得无趣麻木。每天都是应付不完的酒局、觥筹交错日复一日。

能选择这种岗位的人,能有什么信仰?

在这种岗位待久的人,能有什么情怀?

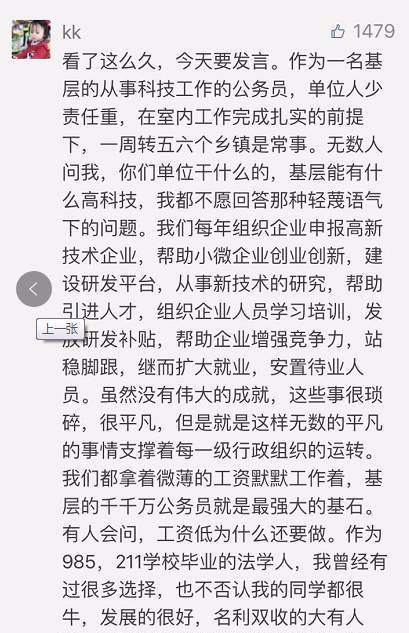

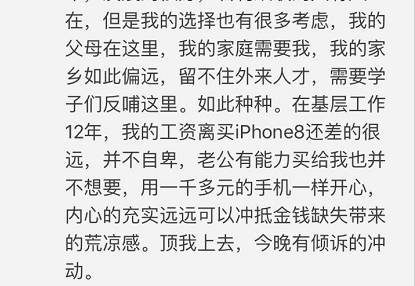

昨晚采访到一半,我说我们明天继续吧,我去围观一下iphone8的发布会。

那边说,好好好,你去吧,我就不看了,

一台手机,两个月工资啊

。

当下有一点愣住。

其实对我们这代年轻人来说,拜金真的很严重。大家对于金钱的崇拜达到了前所未有的热潮,天天喊着一心只想发财,日日在微博上喊有钱的男生老公。

那么这些选择公务员的年轻人,他们拿着不高的工资,却干着一些很辛苦甚至很危险的工作,他们凭的是什么?

采访到的当警察的男生说:

当时进警队,面试的时候问我觉得当警察是个什么职业?我就说了,警察是一个需要情怀的职业。日常琐事和危险很磨人的,生活可不是电影里那样每天盯着显示屏飙车。

没错。

在二十多岁的年纪,面对着世界的各种诱惑,放弃灯红酒绿,选择一条相对来说沉寂平稳没有那么多花花绿绿的路,是一件非常需要情怀和信仰的事情。

采访的另一个年轻的男生,是个检察官。

最开始,他是因为看了电视剧才想当检察官。后来慢慢的,想做一名担起道义的检察官,就成了他的执念。前年从国内top3的法律专业毕业后,他放弃了去一所超级厉害律师事务所的机会,选择了成为一名检察官。

平时他们的案子就挺多,一件接着一件地来,经常加班,没时间谈恋爱,工资还少。后来他去了反贪口,两年里收到了3次恐吓电话。

去年他们大学班级聚会,很多人一边喝酒一边说自己现在月入几万。他是他们班男生收入最低的。

说不羡慕是假的。

但能让他一直坚守的,真的就是信仰

。

除了他们,我们还采访到了很多这样的年轻公务员。

很多人都把“考公务员”当作底线,经常说实在不行也能回家考个公务员混吃等死。我们都以为公务员是最容易的选择。

但其实公务员才是最不容易的选择。

或许是厌烦父母对我们人生的安排,或许是看了太多公务员不好的文章。我们这代人,一直对公务员充满偏见。

实际上,真正做这个选题时我们才发现,我们从未真正了解过这个职业,也从未跟那些当公务员的人好好地聊过天,我们甚至不知道国考与省考的区别。

我们一无所知,我们就妄下定论。

我们为我们曾经对公务员的诋毁道歉

。

在这个世界上,从来没有不思进取混吃等死的职业。只有在这份职业里,不思进取混吃等死的人。

最后采访结束的时候,我问了其中两个接受采访的男生同一个问题:

如今你们都是怀有情怀和热血的年轻人,可是在日复一日的琐事消磨中,你们想过如何保持你们的初心吗?

当警察的男生没多说什么,只是给我们讲了一段他印象很深刻的回忆:

“我高中那会儿看法制频道,有个节目讲一个碎尸杀人案件。最后那个案子追了10多年终于查出来了,嫌疑人得到了惩罚。

片子末尾,摄像给了个特别有感觉的镜头,现在我都还记得。

那个负责案子十年的老刑警队长,握着方向盘,用沙哑的跑调的声音唱:

如果有一天,我老无所依。请把我埋在,在那春天里。”

当检察官的男生笑笑,说,你可能不信,上大学的时候我做过摇滚组乐队,也抱着吉他在酒吧驻唱过。现在的我,还是会玩乐器、会去草莓音乐节上,甚至还会自己写一些歌词。除了肩上的担子,我依然是最初的样子。我不相信我会被我的职业改变,就算被改变了,那也是成长,是必然的。

我们问,那你能给我们唱两句你自己写的歌吗?

他害羞地一笑,抱着吉他出来。清清嗓子,唱了起来:

穿过了血火,才算不辜负飞行

熬过了青春,才能不蹉跎余生

哪怕等不到黎明

也还好看见繁星

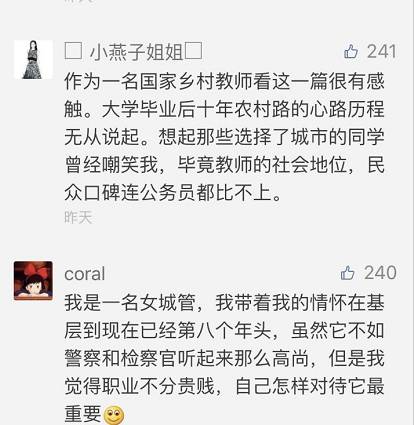

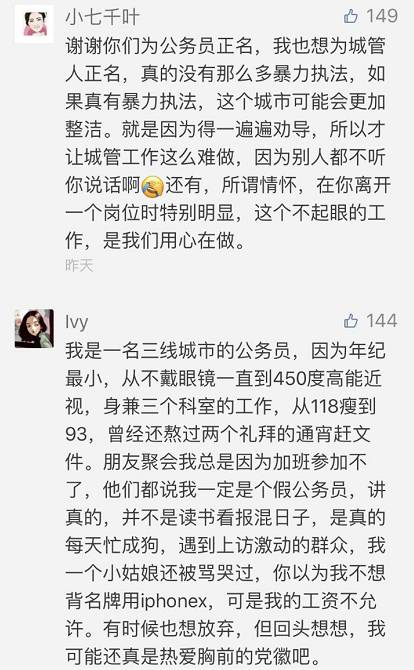

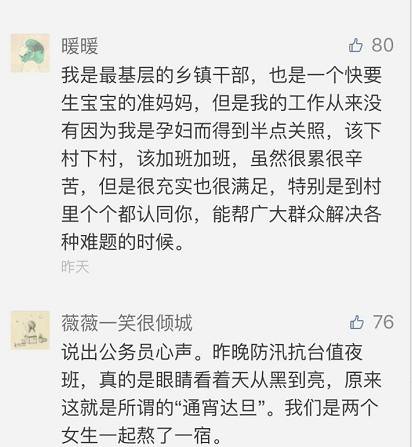

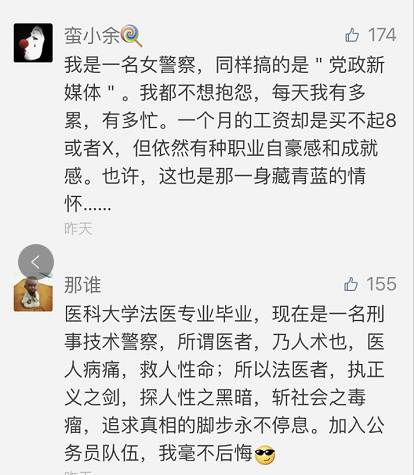

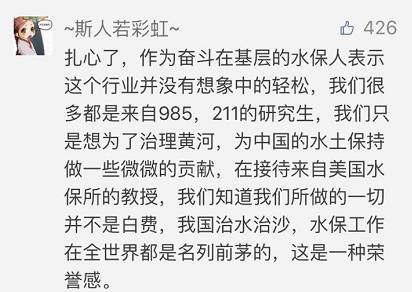

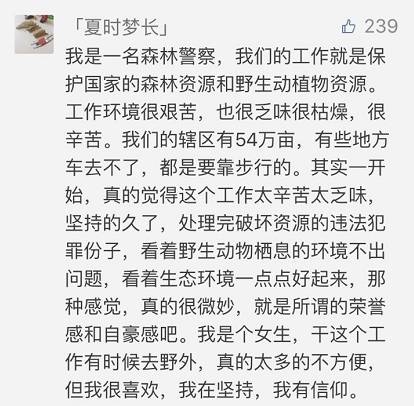

网友的回应也让我们很感动:

延伸阅读

不让自己的公务员同学买单,其实是一种理解,一种保护。

文 | 张五毛

本文转载自微信公众号“张先生说”(ID:

zhangxianshengshuo),不代表瞭望智库观点。

图片来源. 花瓣网

图片来源. 花瓣网

1

认识我的人都知道,我有三大爱好:抽烟打球买单。

2006年,刚开始北漂时,同学们的工资都在温饱线以下,每次聚会都是AA制。不几年,我就发达了——月薪过万。

再聚会时,我开始抢着买单。

有时候刚点完菜,我就冲到前台去买单,有同学跑过来抢,我就挥舞着钱包冲他嚷:信不信我拿钱砸你?

再后来,同学里就涌现出一大批不让他买单,他心里就不痛快的人,比如张发财,刘大钱等等。

2010年前后,

我在同学中确立了一条聚餐标准:不让公务员买单。

这条标准遭到了体制内同学的一致反对,他们说我在歧视公务员。于是,展开了一场“公务员该不该买单”的大讨论。

最后我做了总结陈词:

谁也别装,你们就是工资低。

同学们在一起,就应该谁有钱吃谁。

你们这些公务员,踏踏实实为人民服务就好。

如果你们能拿高工资,能签字买单,能天天请大家吃香的喝辣的。我们就得担心这个国家啦。

这条规矩在我的强势推动下,执行了几年。到现在,再也没有人关注谁买单的问题了,因为大家都忙着工作,忙着养娃,聚会成了可遇不可求的事。

2

有位女同学,人民大学研究生毕业,在北京做公务员。我月薪5000的时候,她月薪7000(不是很准确哦,我记不大清楚了,大概是这个数,大家别较劲);我月薪8000的时候,她月薪7000;我月薪两万的时候,她还是月薪7000,我开始谈年薪的时候,这位同学兴奋地说:我也涨工资啦。