由于每一个项目的开发过程及重点都不尽相同,在这里只是想简单探讨一下合成工艺中杂质研究的一些思路:

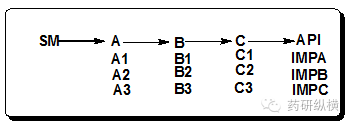

如图所示,原料

SM经过四步反应、三个中间体得到

API

。

API

中

至少会涉及

IMP

A

、

IMP

B

、

IMP

C

等杂质,其中

IMP

A

、

IMP

B

是已知杂质,而

IMP

C

是未知杂质。从大类分,

IMP

C

的产生有两种途径,一类是在最后一步反应条件下生成的,另一类是前步骤的残留物质

,再有就是残留的中间体或者起始物料的杂质经过多步反应生成

。

1、

由产物

API

生成

实际上这是一个反应的

连续反应,

对于

IMP

C

来说

API

就是

是中间体,

IMP

C

的含量往往与时间有关系。这种杂质

的验证还是比较容易的

,

可以

取少量纯度很高的

API

在合适的反应条件下进行破坏,如果

IMP

C

的含量升高,这就表明

IMP

C

确实是起源于

API

的进一步反应或者降解

。

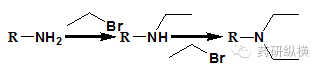

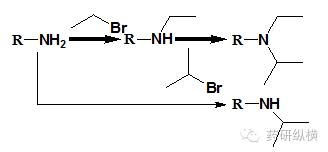

例如:

N

烷基化反应

烷基

胺

或者芳香胺

与溴乙烷反应生产

N-

乙基胺

衍生物

,但是

N-

乙基胺胺

衍生物

能够与溴乙烷继续反应得到

N,N

’

-

二乙基胺

衍生物

,后者几乎是无法完全避免的,或多或少都会产生。为了尽量降低后者的含量,我们可以将溴乙烷滴加到

烷基

胺

或者芳香胺

中,使得反应过程

烷基

胺

或者芳香胺

始终处于远远过量的状态,多烷基化的产物自然就能降低。

2、

由中间体

C

生成

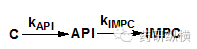

对于这个生成

IMPC

的反应,

是一个

与生成

API

平行

的

反应,最后一个中间体

C

既是

API

的原料,也是

IMP

C

的原料,

API

与

IMP

C

的生成就是一个竞争关系。改变

API

与

IMP

C

生成

比例最好

的

方式就是

通过

改变反应速率常数差值,可以通过调整反应的温度、压力、

pH

值、溶剂类型等参数来实现。

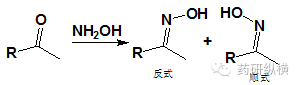

例如:酮的肟化反应

假定上述反应中,

酮的肟化反应以生成反式产物为主,但是顺式产物或多或少都是存在的。由于肟化反应涉及极性中间体,故反应对溶剂极性、

pH

值、温度十分敏感。我们应该选择大极性的溶剂,体系

pH

值应当维持在

适当的范围

,温度也应该

选择合理的参数

。

3、

由残留的

SM

、

A

或

B

生成

任何一个化学反应中

,产物中通常都会

有原料的残留

,这些物质可能

会

在下一步参与反应生成杂质,离的越近的中间体越有可能残留。中间体

C

残留

B

的可能性最大,越往前的中间体残留的可能性越小,此处就以残留的

B

为例进行说明。

这种杂质的来源很好判断,只要我们认为加大最后一步反应中

B

的含量,考察一下

IMP

C

的变化即可得出结论。如果

IMP

C

含量与

中间体

B

的含量之间有正相关性,

很大程度上

说明

IMP

C

是由

B

生成的;如果

B

的含量与

IMP

C

的含量之间没有什么相关性,那么

IMP

C

多半与

B

没有关系。

例如:

N

烷基化反应中先后与溴乙烷、

2-

溴丙烷反应

烷基

胺

或者芳香

胺与溴乙烷反应生成

N-

乙基胺

化合物

,继续与

2-

溴丙烷反应得到

N,N

’

-

乙基

,

异丙基胺

化合物

,如果

N-

乙基胺

化合物

中残留有没有完全反应的

烷基

胺

或者芳香

胺,

烷基

胺

或者芳香

胺将在第二步反应中与

2-

溴丙烷反应生成

N-

异丙基胺

化合物

,甚至是

N,N

’

-

二异丙基胺

化合物

。为了能够避免这种杂质的生成,提高中间体

N-

乙基胺

化合物

的纯度非常关键,首先要使得第一步反应中的原料尽量反应完全,其次可以采用结晶、萃取等方法将中间体

N-

乙基胺

化合物

提纯。

4、

杂质是中间体的杂质生成

如图所示

,中间体

B

既能生成

C

,还可以生成

C

中的某一个杂质

C1

,

C1

在下一步反应条件下继续反应就生成了

IMP

C

。

IMP

C

的直接来源是

C1

,

但是,

IMPC

的

源头

还是

中间体

B

,有一些杂质的源头甚至更远。这是最为复杂的一种杂质,不仅要求我们认识清楚最后一步反应,还得详细考察之前的每一步反应,追溯到杂质的真正起源,在源头将其控制住。

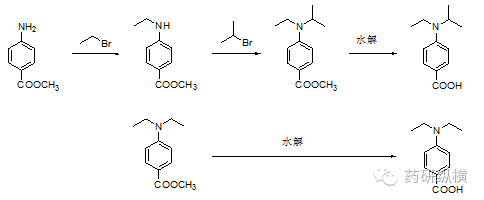

例如:对氨基苯甲酸甲酯的反应

原料与溴乙烷、

2-

溴丙烷反应,最后将酯水解生成

N,N

’

-

乙基

,

异丙基氨基苯甲酸,第一步的反应如果控制不好就会产生

N,N

’

-

二乙基氨基苯甲酸甲酯,该物质可能乙酯会残留到

第二个

中间体中,经过水解得到

N,N

’

-

二乙基氨基苯甲酸,这个杂质的源头就是

第一个

中间体中的一个杂质,想要控制这个杂质的含量就必须控制第一步反应。

综上所述,无论任何反应中的杂质研究,对反应过程及反应机理的分析是必不可少的。因此,只有扎实的理论基础,才能对反应做出准确的分析及判断,从而增加杂质分析的精准度,提高杂质研究的效率。

本文来自药事纵横,仅为学习与交流,如有版权问题请联系小编删除。