托马斯·克伦威尔之死,标志着英国宗教改革遭遇重大挫折,改革进程从此停摆。

亨利八世认为,宗教改革已经走得太远,不利于维护稳定的统治,需要向天主教方向调整了。随后政治风向突变,新教徒心中都是惶惶不可终日,担心天主教保守派的反攻倒算随之而来。

亨利八世时代最大的”墙头草“诺福克公爵此时却是踌躇满志。他是安妮·博林的舅舅,本与改革派在同一条船上,最后关头却亲手下达对外甥女的处决令,不仅逃脱了被牵连的厄运,还成功地绊倒了政敌克伦威尔,而自己的侄女成为新的王后。

属于诺福克家族的辉煌时代就要来了!

不过,他的心头也有一丝隐忧:他的这位侄女虽然年轻貌美,合国王的胃口,但是她跟婚前守身如玉的安妮·博林完全不同,凯瑟琳个性十分放浪,是一位情场老司机。

凯瑟琳的父亲是上一代诺福克公爵的次子,没有继承权,只能去国外打拼,就将年幼的凯瑟琳寄居在孀居的祖母诺福克公爵夫人那里,成为一名留守儿童。

祖母年事已高,疏于管教,12岁左右的她,就被家庭音乐教师亨利·曼诺克斯(Henry Mannox)开苞了。此后还有多个情人和暧昧对象,其中包括公爵夫人的秘书弗兰西斯·迪勒姆(Francis Dereham)。

凯瑟琳虽然在认识国王的时候还不到20岁,但早已身经百战,床上经验丰富,在她曾居住的兰贝斯宫(Lambeth Palace)中,她的风流韵事很多人都有所耳闻。亨利八世是最忌讳别人给自己戴绿帽子,因此这个秘密一定要严防死守,一旦捅出来可就是滔天之祸!国王的怒火不仅会毁了凯瑟琳,甚至会毁掉整个诺福克家族。

诺福克公爵本意,是将所有知情人控制起来,或者干脆杀人灭口。但凯瑟琳却死活不答应,她出了个自以为聪明的主意:把从前在兰贝斯宫侍奉过她、和她一同生活过的人统统召入宫中任职,连老情人曼诺克斯和迪勒姆在内。她的解释是:如果丑闻一出,这些人明知凯瑟琳生活放荡,却知情不报,相当于都犯了欺君之罪,都免不了一死,因此他们都会乖乖闭上嘴。

这个……脑回路也是十分清奇了。

身为都铎政坛常青树的诺福克公爵,也不知道脑子是不是短路,居然同意了这个作死的办法。

要知道,世界上没有不透风的墙。诺福克公爵意图复辟天主教统治的意图,早已被改革派察觉。诺福克公爵先后两次用告黑状的办法,绊倒了两位首席大臣沃尔西和克伦威尔,改革派意图“以其人之道还治其人之身”,暗中也在收集扳倒诺福克家族的证据。

这是替克伦威尔大人复仇!

很快,改革派成员约翰·拉塞勒斯(John Lascelles)从他同母异父的妹妹那里,打听到了新王后曾经的荒唐行为,他的妹妹玛丽·霍尔(Mary Hall),是诺福克公爵夫人的女仆,因此并没有被送到宫中。

约翰·拉塞勒斯得到这个秘闻之后如获至宝,如果王后只是年轻时候有点风流韵事也就算了,劲爆之处在于,她的老情人居然还被她招到宫中伴她左右,在亨利八世眼皮底下给他戴绿帽,这简直是天大的丑闻!

他随后将王后通奸的消息,密告给了当时的坎特伯雷大主教——托马斯·克兰麦。

曾经风光无限的宗教改革三巨头,如今已经三去其二,就剩克兰麦一人独撑大局。克兰麦这个人善于察言观色,明哲保身,因此在安妮·博林之死和克伦威尔之死两轮危机中安然无恙,并仍然深得亨利八世信任。

虽然他对克伦威尔以阴谋权术构陷安妮·博林深感不满,并因此与克伦威尔有了隔阂,但他更恨两面三刀的诺福克公爵。诺福克公爵即将对正在进行宗教改革构成威胁,更是他不能容忍的。

1541年11月2日,

克兰麦将揭发此事的密信呈送亨利八世。与当年安妮·博林被揭发时,亨利八世立刻深信不疑不同,亨利一开始并不相信这封信中所说的内容。

在他看来,他的第五位王后看上去是那么天真烂漫,怎么会在仍然是小萝莉的年纪(相当于小学生)就干出令人不齿的事呢?这简直太匪夷所思了!

不过,克兰麦这个人一向老成持重,他说的话应该不是空穴来风。因此,半信半疑的亨利还是同意克兰麦进一步调查。

长着一副天真无邪面孔的凯瑟琳·霍华德

(左图为《都铎王朝》中人物剧照)

几天之内,克兰麦就找到了确实的进一步证据。让克兰麦大跌眼镜的是,王后不仅跟在宫中继续与老情人迪勒姆保持着奸情,居然又勾搭上了新欢,跟国王的顾问托马斯·卡尔佩珀(Thomas Culpepper)也有一腿!

原来,年轻美貌的王后对于又老又丑的国王一点也看不上眼,需求强烈的她也根本无法在床上得到满足。她愿意嫁给国王,仅仅是贪图国王能带给她的荣华富贵。

年少无知的她很快就把大伯的告诫忘到脑后。比起老情人

迪

勒姆

,国王的顾问卡尔佩珀更加年轻英俊,富有魅力,因此王后又跟他勾搭成奸。

敢情国王这是娶了个绿帽批发商当王后……

这下,亨利八世又是雷霆暴怒,他怎么也没想到,他这个阅女无数的老司机也会看走了眼,他的这个看起来天真无邪的新王后,居然比他还!

十天后,凯瑟琳王后被捕。据说,她曾逃离追捕者,跑到亨利做弥撒的小教堂前捶打大门、高喊亨利的名字。然而最终她还是被抓住,大主教克兰麦亲自主持对她的审讯。

他生怕王后自杀断了线索,命令守卫移除所有可能被她用来自杀的物件。

后来克兰麦曾说:

"我第一次看到有人这样悲哀、这样消沉,任谁见了都会由衷地怜悯她。

"

克兰麦当然跟这个小姑娘没甚仇怨,他的目的是绞尽脑汁把祸事引到诺福克公爵身上,但是并没有成功。

不过,诺福克公爵还是不可避免地受到牵连,此后再也无法在国王面前说上话了。

11月22日,凯瑟琳被废去王后的名号。诺福克家族的成员除了诺福克公爵外,都被关押到伦敦塔,经过审讯都被认定有罪,判处终身监禁和没收财产。不过后来他们均被释放,财产也恢复了。

1541年12月10日,卡尔佩珀被斩首,而迪勒姆被处以车裂酷刑:先是被绳子吊着,断气前又被解下绳子,然后被痛苦嚎叫着一路拖行,最后被四马分尸。两人的头颅循例悬挂在伦敦桥上,警示后人,给国王戴绿帽子的下场。

凯瑟琳本人并没有被处死,整个冬天都被关押在伦敦塔。审讯的焦点在于,她与迪勒姆之间是否已有婚约。

按照克兰麦本意,这个小姑娘只是年少轻浮,算不上死罪,没必要非得让她去死

,因此想用这种方式放她一条生路。

在新教观点看来,只要在发生性关系之前互相宣誓结婚的意愿,即可视作有效婚姻。这样,亨利八世就可以以此为理由宣布他与凯瑟琳的婚姻无效,并将凯瑟琳逐出宫廷。她也许会过上声名败坏、穷困潦倒的流亡生活,但可以逃脱一死。

但是,改革派中持更加激进观点的人,却难以忍受通奸行为,一心要置凯瑟琳于死地。

他们坚持弄死凯瑟琳·霍华德,更重要的理由是:

改革派领袖托马斯·克伦威尔可以说是因她所进谗言而死,必须要给领袖报仇!

并且,必须警示保守派那帮人,与改革派作对的下场!

克兰麦虽然是改革派的精神领袖,并且主张一定程度的宽容和解,但是他无法像克伦威尔那样有效地指挥改革派,更没有办法约束改革派中的激进分子。

1月21日,改革派控制的国会通过《剥夺公民权法》,其中规定,试图叛国也可以被处以死刑。

这样,凯瑟琳是否已有婚约都无关大局,因为王后通奸就是叛国。在那个“朕即国家”的时代,对国王的背叛,等同于对国家的背叛。随后,国会根据这一新出的法律,通过了宣布凯瑟琳为叛国分子的议案。

换句话说,为了处死王后,国会专门为此修改了法律。

由于担心国王在众人面前批准这个议案时感到难堪,改革派很贴心地建议国王以书面形式批准,亨利八世采纳了这一建议。从此国王批准议案一律采用书面形式,在无形间也扩大了国会的权力,成为这一事件的意外副产品。

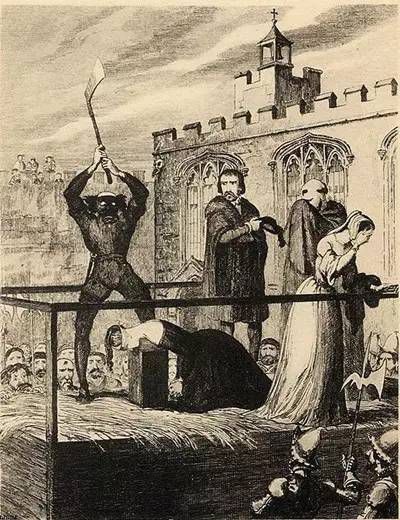

1542年2月13日,凯瑟琳·霍华德迎来了她短暂生命中的最后一天。

时隔六年,又一位亨利八世的王后被以通奸罪和叛国罪处决。

据说,21岁的凯瑟琳·霍华德在死刑的前一天早晨,找人借来了一块木头,反复练习着怎样把头放到断头台的木砧子上。

第二天,她在极度恐惧下走出了牢房,却无法走上恐怖的断头台。

直到有人帮忙搀扶,她才浑身颤栗地走了上去。

随着刽子手手起刀落,年少轻浮的凯瑟琳·

霍华德成为党派斗争的牺牲品

,为自己的放浪行为

付出了生命的代价。

凯瑟琳·霍华德的死让天主教保守派势力备受压制,天主教保守派的第一轮反扑宣告夭折。

凯瑟琳·霍华德被处决

凯瑟琳的背叛,让亨利八世郁郁寡欢,他不得不承认,自己已经是个对女人毫无吸引力的糟老头子了,对于这个昔日的花花公子而言,这真是一个沉重的打击。

1543年春,亨利八世在看望女儿玛丽时,邂逅了31岁的凯瑟琳·帕尔。

凯瑟琳·帕尔生于一个新贵族家庭,母亲曾是阿拉贡的凯瑟琳的侍女,

这是一个兼具安妮·博林的智慧又有阿拉贡的凯瑟琳的端庄的女人。

凯瑟琳·帕尔

在遇到亨利八世之前,她的第二任丈夫约翰·内维尔刚刚去世,因此成为了一名富有的寡妇,而她当时正在与国王的小舅子托马斯·西摩(亨利的第三任王后简·西摩的兄弟)发展恋情。

亨利八世见到她以后突然发现,耽搁了这么多年,终于找到了自己的真爱,因此绝不能放过,于是他决定横刀夺爱。

亨利八世使出了非常阴险的招数,把人家的男友派到外国长期出差,然后大展追求攻势。

1543年5月,亨利任命托马斯·西摩为常驻布鲁塞尔的大使。

在两个月后,亨利在汉普顿宫迎娶了凯瑟琳·帕尔,等托马斯·西摩得知消息时,生米已经煮成熟饭。

托马斯·西摩这才知道自己中了国王的调虎离山之计,心中怒不可遏:此仇不报非君子!托马斯·西摩在亨利八世死后做出了报复行动,并为此丢了脑袋。

禽兽继父——托马斯·西摩(设计台词:

萝莉有三好:

身娇体柔易推倒)

凯瑟琳·帕尔嫁给国王亨利八世,如果从她自己个人角度考虑,肯定是不情愿的。

亨利八世那时已经52岁,身体也不太好,许多历史研究者认为,那时的他已经失去了性能力,腿上的伤口还一直不见好,折磨得他暴躁易怒,凯瑟琳·帕尔嫁给他之后,更像是个护士而不是王后。而她的爱人托马斯·西摩当时35岁,高大英俊,是英国宫廷中出名的帅哥。两厢一对比,高下立判。

凯瑟琳·帕尔之所以答应亨利八世的求婚,有两方面的考虑:一是亨利八世给人留下了脾气暴躁动辄杀人的印象,她担心自己惹怒了他,不仅自己没命,还要连累托马斯·西摩;二是如果她能把国王哄开心了,也可以劝说国王推行一些宽容的政策,对于国家和民众都有好处。

于是,她带着一颗不啻于殉道的心,嫁给了人们心目中的暴君亨利八世。

凯瑟琳·帕尔的宗教信仰比较复杂,通常认为,她的信仰既有新教成分,也有天主教成分,但是偏向新教更多一点。

在亨利八世去世的1547年,她的第二本书《罪人的诉苦》(Lamentacions of a synner)出版。

这本书提及了新教徒孤立信仰原理的学说,其中一些内容被天主教会认为是异端。

她同情安妮·阿科斯(Anne Askew),后者强烈反对天主教的圣餐信仰。

由于通货膨胀在不断恶化,出于维护社会稳定的需要,晚年的亨利八世宗教信仰日趋保守,凯瑟琳·帕尔经常与他关于宗教问题进行争论,几次险些让她丧命,但她总能察言观色并及时让步,哄得亨利八世转怒为喜。

由于凯瑟琳·帕尔的存在,亨利八世后期的宗教政策以稳定为主,兼有一定程度的宗教宽容。

凯瑟琳·帕尔在婚后被加冕为英格兰史上首位女王,同时伴随亨利继承爱尔兰国王王位,她也成为爱尔兰女王。凯瑟琳是个情商非常高的女人,她设法使得亨利与两个女儿玛丽和伊丽莎白在一定程度上修复了关系。还与亨利的儿子爱德华建立了良好关系。

在1544年7月至9 月这三个月间,凯瑟琳在亨利八世在他最后一次在法国的失败征战期间被任命为摄政。得益于她的叔叔被任命为摄政议员,并与两位实权官僚托马斯·克兰麦及爱德华·西摩(简·西摩的另一个兄弟)取得了良好关系,凯瑟琳获得了行之有效的控制权,可以按照她的意愿行使权力。她处理了亨利八世在法国战役时的供给、财政及召集等问题;签署了五份皇家公告;越过与苏格兰复杂而不稳定的关系,同她在北部边界地区的军官保持了稳定的联络。