瓜妈说:

平时和妈妈聊天的时候,经常会有妈妈们抱怨队友是躺尸式育儿抑或是诈尸式育儿,自己怎么沟通都效果甚微,一个很普遍的原因是我没有时间,我很累,我想回家休息一下。

其实这些心情我都能理解,我也会有回家累到一句话不想说的时候,这个时候的心情更复杂,有自己的疲惫,也有对孩子的愧疚,放空自己想一下,还是时间管理没有做好,如果事情能管理好,效果会事半功倍。

今天大家回复“

时间管理

”,准备了一篇文章给大家,对带娃,对工作都会有帮助。

ps。这篇文章还是我们号妈妈的投稿,很有参考价值

继“丧偶式育儿”之后,最近又火了一个词儿,叫做

“诈尸式育儿”

。

何为“诈尸式育儿”?

科普一下,是指

父亲在家庭育儿中“死又死不透”,日常习惯性“装死”,但时不时突发性跳出来刷一下存在感,效果堪比恐怖片。

在教育中经常缺位的父亲,偶尔在“看不惯”的事情上跑出来管教孩子,或是责怪埋怨母亲,用“诈尸”两个字来形容这种父亲真是太形象了。

日常场景大概如下:

母亲辛苦做了一桌饭菜,熊孩子这也不吃那也不吃,当妈的管教“爱惜粮食,不能挑食”,整张餐桌正弥漫着博弈的味道,此时此刻,当爹的抱起孩子一边下饭桌一边念叨

“不就吃个饭,至于么。不想吃就不吃。”

可是

这个爹,既没有给老婆做过饭,也没有在孩子小的时候喂过饭!

比如,当妈的陪娃睡觉,娃大半夜的不肯睡要看动画片,肺都快气炸,毕竟地球人知道,“哄睡”是个要命的职业,多少妈妈为此快成“燥怒狂”……

可是,正义正言辞坚持要孩子好好睡觉不看视频,结果说时迟那时快,当爹的从客厅跑进来,塞过一个iPad,嘴里振振有词:

别吵了!

就看10分钟!

可明明整个晚上他都窝在沙发刷手机打游戏,地儿都没挪,快坐成了佛。

比如,平时对孩子教育不闻不问,自认为“赚钱养家”就是功不可没。然后

在孩子成长过程中,会不间断,无定时地质疑、指责,好像不陪娃的他万事皆知,天天管孩子的妈仿佛白痴。

“为什么隔壁张三家的孩子跟咱儿子同龄,却比儿子长高了一个头?是不是你给孩子做饭有问题?”

“我看同事李四家的孩子都快琴棋书画样样精通了,咱闺女怎么什么都不会?你兴趣班怎么报的?”

“最近孩子见到我也不搭理我,这么大了不懂事吗,你平时怎么教育的?”

……

就是这些平常要么不露面,要么不吭声的爹,综艺出其不意地出场方式,强行刷一刷存在感。

要么强调一下自己男主人的地位,要么彰显一下为人老父亲的权威。

可实际上呢,这种“诈尸式育儿”,既没有雪中送炭,更没能锦上添花。

经常以“站着说话不腰疼”的形式,成功地做到了在育儿上“拖后腿”,在亲子关系上“狂撒盐”。

诈尸式育儿仔细来讲,其实算是丧偶式育儿的一部分。

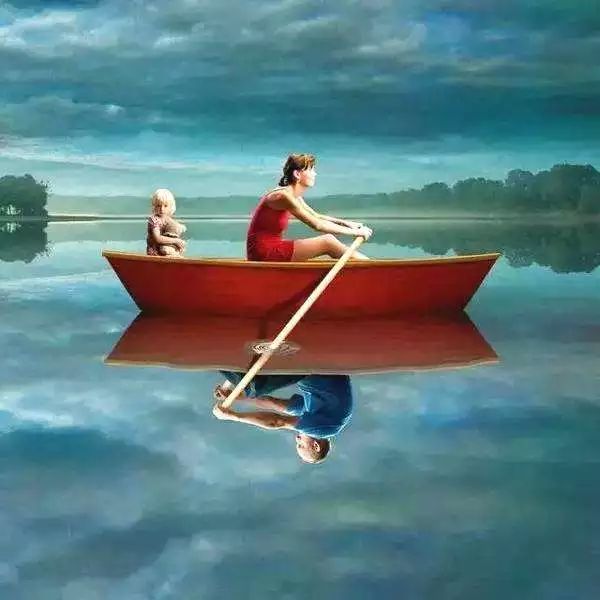

之所以更让人痛心,是因为“丧偶”就全当不存在,妈妈一个人撑起整个天,但也一个人完全说得算。

可“诈尸”意味着好死不死,还会

“活”过来扮演育儿路上的程咬金和绊脚石。

遭遇丧偶式婚姻的妈妈们本就要面对抚养和教育孩子的沉重压力,特别是职场妈妈们,还要头顶职场高压。 在外已经有一个难缠的上司,回到家还要对付一个啥也不懂却指手画脚的“

boss

”!

内心一万句“给我

3D

地滚”好嘛。

为什么产后前三年是离婚率高峰期?

因为新晋妈妈们,最不需要的就是不懂得体谅自己的老公和啥也不会干的孩子爹。

为什么孩子长大后,家庭矛盾的爆发点大都在孩子的教育?

因为不论是任何阶层的家庭,有了孩子以后,都会把“教育”放在首位。

以母亲为主体的家庭教育环境,让妈妈们为孩子投入了大量时间,精力和金钱。

在升级打怪永无止境的育儿之路上,她们需要的是神助攻,而不是猪队友;

当人到中年陷入迷惘的时候,她们需要的是有效建议和积极肯定,而不是毫无铺陈的否定和指责。

身边有朋友开玩笑:中年女性之间的友谊如何维持? 不用夸她美,使劲夸她孩子就好。

以此类推,有娃夫妻的感情何以为继?

最浪漫的告白不是“我爱你”,而是“你把孩子教育地真好”。

“诈尸式育儿”,不仅影响夫妻关系,损坏家庭和谐,还会直接耽误对孩子的家庭教育。

家庭教育的第一原则,就是父母“站统一战线”。

有问题有意见,夫妻双方私下沟通商讨,但切记不能当着孩子面产生分歧异议,甚至激烈方式的争吵。

诈尸式育儿“唱反调”的形式,不仅伤害了母亲的感情,损害了母亲的威信,还搅乱了孩子的思维,分不清孰是孰非。 降低了“教育效果”,甚至产生负面影响。

直接导致对孩子“管教”无效。

英国纽卡斯尔大学曾做过一份人口特性分析,对对一万多名同期出生的50岁的英国人进行调查。

发现一个共性,就是

童年有父亲参与带娃的人智商更高。

还有研究显示,

年少“父爱缺乏症”的孩子,在成人以后,贫穷的几率要比普通孩子高

5

倍,辍学率和犯罪率也更高。

包括

儿子与父亲的关系影响性格养成,女儿与父亲亲密程度影响未来婚姻择偶等等。

在关于“诈尸式育儿”评论里,有一则留言,讲自己小时候爸爸忙,没时间陪自己,基本见不到人,结果有一次全家在吃饭,爸爸突然回家把自己拎起来就踹。 原来,是因为他在朋友家看见别人家孩子钢琴弹得好,觉得自己孩子没人家好就直接一路高速开回家打人。

直到现在他都三十岁了,还难以释怀,一直不敢与父亲对视。

父亲在家庭教育中的影响,真的会延续一生,甚至代际传递。

亲子教育节目《爸妈学前班》里,刘璇老公王弢在镜头前多次坦言与父亲关系不好,父子俩亲密度有问题,甚至曾经和母亲说“我很恨父亲”。

小时候父亲很少陪伴,却对自己非常严厉,经常打他。

母亲告诉他,因为父亲小时候自己也没体会过父爱,所以他不懂得如何爱自己的孩子。

如今作为父亲的王弢,意识到这种亲密关系出现的问题,

不想与自己的孩子产生类似嫌隙,所以有意识得克服、学习如何正确的为人父母,有些“痛”才不会延续到下一代。

《奇葩说》曾辩论过“如果一个父亲每周陪孩子时间不到

12

小时,是否应该取消父亲这个称号?”

童年经历过父爱缺失的颜如晶说的一段话让高晓松泪目,分享给大家,更分享给那些“假装不在”偶尔“诈尸”的父亲们:

孩子的人生就像一部连续剧,从一到二十岁,如果你不看,那么二十岁以后,你就再也看不了了。

那些看电视剧却不追剧的父母,会跳出来质疑“为什么这个男的和那个女的在一起了?”,你没看,还可以补回去重看。但孩子的成长,你再也补不回来。

父母是孩子前半生唯一的观众,孩子是父母后半生唯一的观众。

我不会错过你的后半生,也希望你不要错过我的前半生。