11 月底的北京,路上风声大作,冷意透骨。但是走进室内、坐进车里,却又温暖如春。

这样的冷热对比,恰恰像是我们要谈的 IoT(物联网)当下的状态:随着人工智能大爆发,随着 IPV6 以及 5G 的进一步普及,万物互联、智能设备迎来了蓬勃发展之春,这两年甚至呈现井喷之势;但是,由于处于发展阶段,很多现有 IoT 产品都注重开发和功能而忽视了安全,最终导致许多已经在使用的 IoT 设备出现或轻或重各种安全问题,对公民隐私甚至人身安全都造成影响。

外媒 CompariTech 曾综合 Gartner 和 Pew 等机构的统计数据,对 IoT 的发展及安全性现状进行了总结和趋势预测。结果表明:全球范围内互联设备的接入数量在 2017 年约达到 284 亿,与 2012 年的 87 亿相比翻了三番还多,而到 2020 年,则将达到 501 亿。MicKinsey的数据显示,到2025年,将真实世界和数字世界连接起来讲能够产生11.1万亿的经济价值——这个量级大致相当于全球经济的11%。IoT就是将真实世界和数字世界连接起来的媒介。

Gartner 则预测,全球范围内2017 年IoT安全方面的总开销将达到 4.34 亿美元、2018年将达5.47亿美元、2020年以后IoT安全支出还会以更快的速度增长;且到2020年,针对IoT设备的攻击将占到企业遭遇攻击总数的25%。

那么,在这样冷热不均的环境中,IoT 的未来发展如何?其安全之路又将如何。在 2017 MIDC 小米 IoT 开发者大会及其分论坛的安全峰会中,我们可能会找到答案。

融合 AI、开放分享、深度合作

尊敬的各位来宾、媒体朋友,欢迎您参加小米 IoT 开发者大会。大会还有 5 分钟就要开始了,请您将手机调至静音或震动模式,谢谢。

2017 MIDC 小米 IoT 开发者大会

大会尚未开始,甜美、流畅的女声在座无虚席的会场上空响起,让人不禁好奇声音这么好听的主持人小姐姐到底会长什么样子。但想想这毕竟是一场前沿科技大会,套路一定不一般。

其实,上午的主会场主持人,是小米开发的 AI 音箱——“小爱同学”。

落地 AI 技术的生态链

“小爱同学”是小米的首款 AI 音箱,除了基本的音乐与音频内容播放外,ta 还支持灯、电视、扫地机器人、路由器、摄像头、平衡车等 30 多款 IoT 设备的接入与语音控制,涉及家庭医疗、效率工具、生活百科、交通出行等多维度。

此外,利用 AI 的及其学习技术,“小爱同学”还能深入研究用户喜好,从感知和交互中总结并认知,最终越来越“懂”用户。

对于普通用户而言,这些功能可以解放双手,简化生活;对于生活“废柴”而言,这些功能无疑能解决不少生活难题。

有趣的是,大数据告诉我们,方便的智能硬件控制在语音指令中只排第三,,排名第二的是“聊天”。这不禁让人想到了《银翼杀手2049》中美丽温柔又贴心的人工智能女友乔伊。这次大会上,类似的技术得以重现,人工智能领域的首款虚拟形象顶着“小爱同学”的称号面世,将黑科技体现得淋漓尽致。

小米生态链副总裁、小米探索实验室负责人唐沐 发布“小爱同学”虚拟形象

当然,除了智能音箱,小米还有很多其他 IoT 产品。包括扫地机器人、摄像机、无人机、平衡车甚至智能电饭煲等。这些产品与智能音箱无缝连接,实现智能家居的一体化控制,无疑为用户创造了良好的场景体验。

IoT 生态链

开放与合作,促进全行业发展

企业成长到一定阶段,总会向外发展,这种向外不仅体现为业务的扩张,还体现在对外的开放与合作。在互联网时代,开放、分享的精神更加凸显。作为典型的互联网公司,小米自然也不例外。大会之初小米公司创始人、董事长兼CEO雷军在会议之初就向大家介绍:小米IoT平台联网设备超过8500万台,日活设备超过1000万台,合作伙伴超400家,已经是全球最大的智能硬件IoT平台。在此基础上,

如何能让每个人都能轻松便捷的使用智能硬件产品,让物联网改变更多人的生活?小米的答案是: IoT 开发者计划再加上与百度的战略合作。

小米公司创始人、董事长兼 CEO 雷军宣布小米 IoT 开发者计划

IoT 开发者计划模块&硬件开放准入、米家APP开放接入、新零售渠道开放准入、智能设备互联互通开放控制和AI云/大数据开放共享。可以预见,这种模式将会促进智能硬件领域的聚拢并催生行业统一标准。对于未来 IoT 的进一步发展,这似乎是一条可行之路。

小米的全体系平台能力分享

除了行业内的开放共享,跨领域的合作也是另一种变革途径。IoT 与 AI 两种前沿科技本已带来了开创了很多新机遇,那么二者结合呢?在大会上,百度总裁兼首席运营官陆奇宣布与小米达成战略合作。凭借“百度大脑”和“DureOS”平台以及智能云的结合,百度在 AI 领域的布局着重平台化和生态化,这与小米 IoT 的平台开放与产品生态链的理念不谋而合。

小米首席架构师、人工智能与云平台副总裁崔宝秋也表示:语音识别、语音合成、自然语言处理、计算机视觉、深度学习,甚至机器人相关技术都有可能在 IoT 产品中落地。

诚如陆奇所说,多个朋友多条路,通过这样技术与产业的结合,带来开发者与产业链的碰撞,也许会成为 AI 落地的成功范本。

小米董事长雷军与百度

总裁兼首席运营官陆奇合影

没有安全防护的企业如同在裸奔

有了开放与合作,有了更多产品,小米的扩张路上也难免遇到一大挑战,那就是安全问题。对于如今的互联网公司而言,安全是无法绕开的话题。而作为手机起家、产品越来越多、涉足领域(互联网、金融、IoT、AI等)越来越广、安全边界无限延伸的小米,对于安全问题的经验与体会只会多不会少。

小米首席架构师、人工智能与云平台副总裁崔宝秋在小米安全峰会上表示:

如果企业没有安全防护,就如同在裸奔。

崔宝秋是小米隐私委员会的创始人,说起这些年的与安全有关的经历,他用“敏感到麻木再到敏感”来形容,也许不少老牌安全人都心照不宣。最初遇到安全问题的紧张、见怪不怪的冷静、新形势下新的攻击与安全立法带来的新一轮问题与烦恼,无一不拨动着安全从业者那根紧绷的弦。

小米首席架构师、人工智能与云平台副总裁崔宝秋

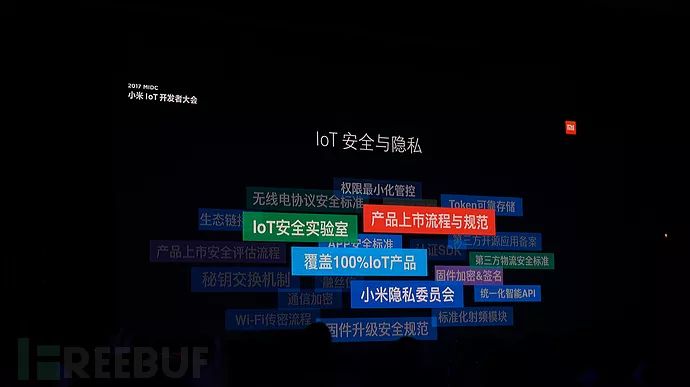

IoT 安全与隐私

新时代下,大数据与隐私保护之争日渐激烈。对于个人而言,隐私是基本需求也是基本权利;对于公司而言,数据泄露事件会导致声誉受损、业务受挫、市场占有率下降、客户与员工信任度降低,这些严重后果已经有 Yahoo 和 Equifax 等前车之鉴,企业不得不重视。虽然大数据也是宝贵的资产,

但是挖掘大数据的价值绝不意味着牺牲个人隐私

。作为一家有社会责任感的公司,也应当做好隐私保护。

IoT 安全与隐私

那么对于企业而言,如何落实隐私保护呢?最好是在设计阶段就考虑 “隐私优先” 的原则,能不收集的数据绝不收集、需要收集的数据明确告知用户并征得同意、让用户可以访问并掌控个人数据、保护数据安全、用严格的隐私数据定义要求自己。

IoT 安全问题不容忽视

近几年来,IoT 的攻击案例层出不穷。从隐私摄像头账号贩卖数据泄露到特斯拉汽车被远程控制;从Mirai 大型僵尸网络蔓延到 SkyJack 僵尸无人机战队;从空气净化器上传音频到共享单车破解,都体现了 IoT 领域严重的安全问题。

来自腾讯科恩实验室的车联网安全研究员张文凯分享了他们团队

两次破解特斯拉汽车的心路历程

。2016 年,他们破解特斯拉之后,特斯拉就更新了内核版本并采取了更严格的安全限制与策略,破解难度大大增加。尽管如此,他们还是发现了一个 0-day (CVE-2017-9983),并成功利用,实现破解。由此可见,攻击实在防不胜防。从张文凯分享的攻击链来看,智能汽车中容易出现安全问题的环节主要在

蜂窝网络/WiFi 等无线部分、浏览器(任意地址读写、任意代码执行)、内核、网关(检查绕过、修改固件、USD 攻击等)和 CAN 部分。

相应地,厂商如果在这些环节进行严格把关,增加签名校验,及时升级固件、关闭调试端口等,则能够降低风险。

腾讯科恩实验室的车联网安全研究员张文凯分享特斯拉攻击链

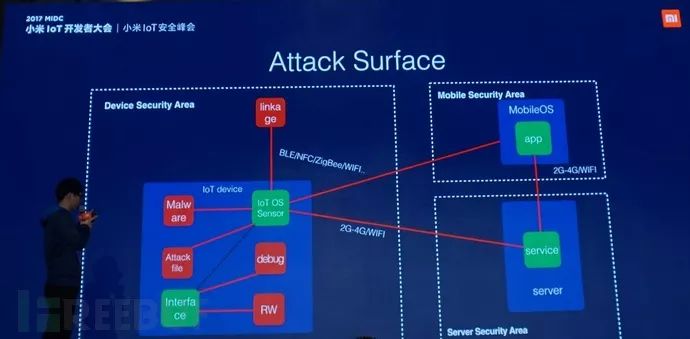

小米 IoT 安全实验室研究员罗丁也从

IoT 攻击面

的角度,提出 IoT 在硬件层面可能遭到的攻击:无线电信号屏蔽、虫洞攻击、传感器(麦克风、陀螺仪)攻击等。而相应的防御则需要结合真正的场景。360网络安全研究院研究员曲文集则深度分析了 Mirai、Hajime 等僵尸网络,从另一个角度呈现了 IoT 的攻击场景。

小米 IoT 安全实验室研究员 罗丁

360网络安全研究院研究员曲文集

IoT 安全攻防

如果说早期的 IoT 产品对安全重视程度不够导致漏洞百出,那么现阶段一个 IoT 产品从设计到上市需要考虑哪些因素才能更安全?小米首席安全官陈洋与大家分享了小米 IoT 产品的安全上市流程:

在需求设计阶段

遵循隐私定义,进行威胁分析并提出安全要求;

在开发实现阶段

,对工具包、开发板、SDK和生态云都严格进行安全操作;

在测试发布阶段

进行安全测试、隐私检查,再进行内侧和众测;

最后产品上线后

也要在运营阶段进行日常监控,采取风控手段,准备应急响应方案应对可能发生的问问题。

小米首席安全官 陈洋

对于更广泛的物联网而言,物联网安全是呈现金字塔结构的,最上层是“网”,包括风控策略、灾备、数据加密存储等云计算安全模块,中间层是“连”,涵盖各种远程通信协议,重点考虑效率、安全、功耗、缺陷等,对不同协议进行合理利用;底层是“物”,包括固件升级、校验、最小服务、等同开源等。作为物联网厂商,还应当注意的一点是,不能依赖用户自身更改默认设置来保证安全,而是在出厂前就全面考虑。

陈洋还强调了小米 IoT 产品的两项安全改进,一个是

风控 IP 画像功能

,令攻击者难以伪造;另一个是小米新推出的

安全芯片

,融入 SIM 卡,防止破解。

固件层面的安全防御也非常重要。小米 MIUI 安全业务总监李楠表示,“在设备拆封之前,你的固件就可能已经被攻击了”,这可能造成用户的个人数据被劫持。事实上,只要能物理接触设备,就与可能出现安全风险。而且,越靠近前端的流通环节风险越高。目前的固件安全保护需要第三方参与,

比较好的固件安全设计机制包括:硬件校验链、防降级、OTA 升级过程中的安全考虑、妥善保存私钥。

厂商在产品设计过程中,可在这些方面加强。对于那些刷固件谋取暴利的团伙,最行之有效的对抗方式是什么呢?技术是一方面,法律手段其实也很有必要。