一种新的看待区块链技术的理论体系

荣格财经思想者 40 人论坛

作者:刘志毅,IDER智库创始人

区块链最核心的价值在于提供了人与自然的技术契约,

从而使得人类获得了从技术上解决信任问题的能力

01

技术对人类的异化

自从工业革命以来,人类通过现代科学获得了与自然进行竞争的能力,然而在很大程度上技术对人类的异化导致了现代性走向的变化。

一方面技术范式的更替是文明演进的主要脉络和基本动力,现代文明的形成有赖于技术的支持。

一方面技术也带来了现代性的禁锢和死亡,技术异化使得现代性正在走向终结。

这个问题的核心在于人类在拥有技术以后,无法适当的处理人与自然之间的关系,即人与自然在文明演进过程中无法达成新的平衡。

区块链技术的出现,实际上是为了这种技术异化现象提供了新的解决契机。

须知要达成人类与自然的和解,前提是达成人类共同体之间的相互信任,而这种信任在以往的体系中主要通过法律,伦理以及政治达成。

而随着区块链技术的出现,这种相互信任可以通过技术的方式达成,这就是我认为区块链最核心的价值:

提供了人与自然的技术契约,从而使得人类获得了从技术上解决信任问题的能力,

从而有可能达成人与自然的再次和解,提供一种符合人文主义和自然主义哲学的技术解决方案。

接下来我将从四个方面介绍关于这个观点的理论:

1、现代技术与人的异化,

2、技术人文主义思想,

3、人与自然的价值关系

4、人与自然的技术契约。

通过这四个维度的介绍,我们来讨论技术对文明演变的作用,以及自然与人的关系演化等课题。

在这篇文章我尝试为各位读者梳理出

人与自然之间契约如何形成

的全景图,从而能够理解区块链技术的重要性。

由于本文并不是关于区块链技术的专门论述,而是试图建立一种新的看待区块链技术的理论体系,因此请读者耐心读完前面

关于技术,人类与自然之间关系演变

的内容,有助于理解整个思想的内部逻辑。

技术与人的异化

我们从三个角度来讨论技术和文明之间的关系:

第一,从技术范式的变革和文明之间的关系讨论。

第二,从技术异化与现代性终结的角度讨论技术与文明之间的关系。

第三,讨论技术的本质与进化逻辑,以及技术与人之间的关系。

通过这几个方面的辩证思考,我们更容易理顺技术的作用,以及人类和技术之间的关系,为之后讨论自然与人类的关系奠定基础。

02

首先我们讨论技术范式变革和文明之间的关系。

我们看到人类文明划分的方式常常是技术性的:比如划分为石器时代,青铜器时代以及铁器时代等等,或者划分为原始文明,农业文明,工业文明与后工业文明。

图:刘易斯.芒福德

技术范式的演变带来的是对人类文明演进更清晰的洞察,正如著名的技术哲学家刘易斯.芒福德所说,

“虽然每个技术阶段都大体上代表人类的某个特定的历史时期,但更重要的特质是每个阶段都是一个技术体系”。

我们可以看到以艺术范式变迁为标志的人类文明划分体现了人类文明进步的总体趋势,也说明技术范式的更替是推动文明的重要力量。

无论是马克思还是库恩都看到了技术对人类文明的决定性作用,前者从生产力改变生产关系角度讨论技术范式与资本主义社会发展之间的关系,后者在《科学范式的革命》一书中提到范式的改变导致了世界文明的改变。

图:库恩《科学范式的革命》

因此,我们可以理解技术是文明发展的核心要素以及必要要素,技术范式的变革也就成为文明变革的主要驱动力。

03

然后我们讨论技术异化与现代性终结的课题

关于这个问题最深刻的认知来自于哲学家海德格尔。

海德格尔认为,

近代科学技术形成了现代社会的“座驾”,而文明在这个座驾中被异化了。

主要体现在,人和物都被抽象为某种特定价值,

从而失去了其自身的丰富性和全面性,成为

“单向度的人”

。

由于技术的作用,人性被技术异化为可以计算的市场价值,人自身的存在意义荡然无存,仅仅成为了一个“存在物”。

因此在海德格尔看来,

现代性的世界是一个失去意义的世界,是一个被技术控制和操纵的世界

,是一个远离自己而作为价值存在他者的世界。

图:哲学家海德格尔「诗意的栖居」

那么,海德格尔提供的解决方案是什么呢?

他提倡回到过去

“诗意的栖居”

,通过对此在的追问来回到事物的本质。

简单的说,就是他认为人被技术异化根源就是在于人追逐存在者而遗忘了存在,因此通过沉思让技术回到为人服务,让人回到此在是解决技术异化的核心。

然而,我们可以看到如果没有技术就没有了人类文明的底层,更加没有现代文明的塑造,技术对人的异化并不是技术本身的作用,而是人性,制度与文化的综合作用,因此“回归过去”的想法既不现实也不可靠。

04

最后,我们讨论技术的本质以及进化行为

关于技术的本质问题不同学者有不同的观点:

莱顿在《作为知识的技术》中主要强调的是技术的知识内涵,

而乔治.巴萨拉则认为技术的中心是人造物本身,

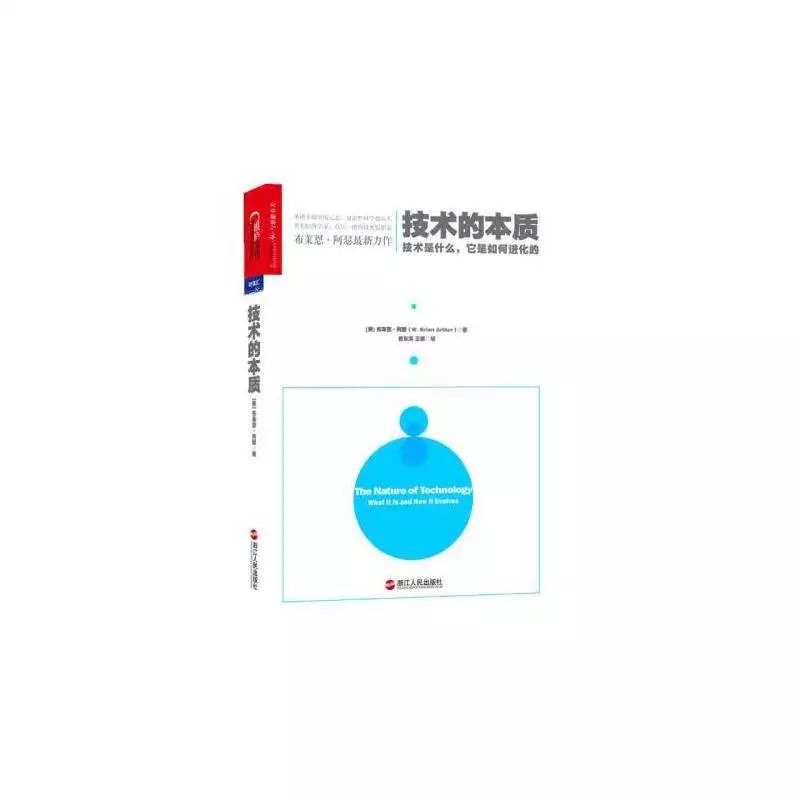

而布莱恩.阿瑟则将技术看作人类实现目的的手段。

图:布莱恩.阿瑟

这里,我们主要讨论阿瑟的思考,可以总结为三个方面:

第一,阿瑟认为技术起源于对现象的捕捉,而现象是技术赖以产生的不可缺少的资源,这个观点和亚里士多德的观点不谋而合,后者认为技术本质上是人类在生存中的技艺能力或技能。

第二,阿瑟认为技术进化是一个有机的过程,技术的发展有着自己内在的逻辑,它通过组合的方式不断的演变,而技术的构建和繁衍离不开人类作为其代理。

第三,阿瑟认为人类使用技术大多数时候就是对自然的干扰和破坏,人类和技术相互共生,彼此依赖,没有人类的物质生产活动就无法产生技术进步。我们可以总结为,技术是人类对外部现象的捕捉,通过这种捕捉不断的演化,从而成为改造自然的重要工具。

总结这部分的内容,我们讨论了:

技术对文明范式演化的必要性,

以及技术异化对现代社会带来的负面作用

以及技术的本质。

我们看到人类文明演化过程中技术的关键作用,也看到迄今为止我们无法很好的处理技术与社会之间的关系。

正如芬伯格所说,

“技术秩序不仅仅是工具的综合,而是不管使用者的意图是什么,

技术秩序在事实上构造了世界,在选择我们的技术时,我们变成了我们之所是,

而这反过来又形成了我们未来的选择”。

而人类与技术之间是无法相互隔离的,

我们需要找到正确应用技术的方式,来防止技术异化的现象进一步影响人类文明的前景

。

技术人文主义思想

自从人类文明出现以来,技术与人类社会如影随形,因此关于技术的思考都是不同时代思想家最关系的话题之一。

我们在这个部分来讨论下人们关于技术思想历史,尤其是技术决定论的思想,并进一步梳理出人文主义的技术思想。

我所秉持的是一种技术人文主义思想,认为唯有以人类为中心,才能真正的解决技术带来的问题,所谓“解铃还须系铃人”,放弃人类对技术出路和未来的责任,既是一种不负责,也是一种不理智。

因此,在这个部分我也为大家梳理下人文主义的技术思想的来源和基本理念,只有理解了这个观念,才能理解以人类为中心的技术解决方案才是人与自然之间关系契约达成的重要基础。

05

乐观时代

我们先从历史进程中看技术的发展,最早可以追溯到第一次工业革命时代,从培根直到马克思,思想家们对技术都抱有乐观主义的技术决定论的倾向。

培根认为技术比政治上的政府和哲学上的论争更有价值,而霍布斯则认为

“人类最大的利益,就是各种技术”

。

法国思想家圣西门与孔德提出了技术统治论的观点,认为通过工业社会的典型技术范式能够形成一个由学者和企业家统治的人类文明时代,这就是最理想的时代。

图:霍布斯:人类最大的利益是技术

我们可以看到从启蒙运动到工业革命早期,

乐观的技术决定论是思想家们的共识。

06

现代化的巨大负担

从19世纪末开始到20世纪,我们可以看到随着技术的发展,技术不仅带来了经济上的巨大收益,也带来了现代化的巨大负担。

尤其是两次世界大战的影响,以及之后技术导致的大量环境问题,生态问题的出现,技术悲观主义则成为了主流思潮。

除了我们之前提到的海德格尔以外,影响最大的就是法兰克福学派的学者。

法兰克福学派主要代表人物是马尔库塞和哈马贝斯,他们的思想是非常明显的技术决定论思想。

前者认为当代工业社会由于科学技术的发展从而成为了一个病态社会,现代技术已经取代了传统的政治恐怖手段而成为了一种新的控制形式。尤其是自动化技术的实现,使得技术以理性的名义成为了社会精英的统治工具。

考虑到以自动化和机器智能技术为代表的科学技术的发展对当下社会的影响,马尔库塞的思想对当下仍然很有价值。

而哈贝马斯认为,技术拥有着意识形态的功能,即作为生产力实现了人类对自然的统治,而作为意识形态则实现了对人类的统治,很显然,这样的思想包含着技术实体论的内涵,即技术拥有独立的意识和目标。

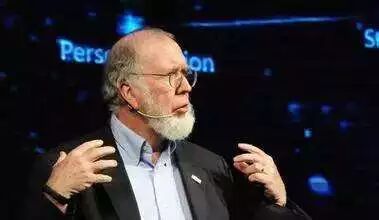

我们看到今天的主流的技术思想家如凯文.凯利以及尼克•波斯特洛姆都受到了这种思想的影响,他们都认为技术已经成为塑造世界或存在展现占支配地位的方式,人类被裹挟其中,能够由自由意志决定的部分非常之少,即技术的”失控理论”。

图:凯文·凯利论技术

通过简单的梳理思想者们对技术观点的思想史,实际上我们可以看到关于人们对技术的三种观点:

技术工具论,

技术实体论

技术批判论。

技术工具论抱持着乐观主义思想,认为人类可以控制技术,而技术实体论者则认为技术无法控制,人类文明陷入技术的失控,而批判论者则间于二者之间。

07

芒福德:技术人文主义

这里,我们不得不提到的是技术人文主义的思想,尤其是学者刘易斯.芒福德的思想。

正是基于这种技术人文主义观念,才形成了对未来技术的展望。

我们从三个角度来梳理他的思想:

从技术起源角度来说,芒福德认为技术并不是工具,而是某些生命形式的表达。他说,“技术文明代表了种种思想、习惯、生活模式的汇聚体”。

比如,他认为早期原始时代的纹身,仪式和工具一样都属于技术的范畴,而技术的目标是为了人类更好的生活和组织,而不仅仅是为了生存的需求。

从这个角度来说,技术的范畴被扩大了,不仅仅包括简单的工具,而包括了舞蹈,唱歌,绘画以及语言,因此“技术起源于生活”的结论就能够成立。

因此,芒福德认为人与技术的关系就是一种动态的关系:

在技术的原始时代,人类能力有限,因此技术大部分时间是顺从人类本性,为人类的生产生活造福。

在工业革命以后,由于技术的大规模使用,人类在利益驱使下需要更多的劳动力和能源,技术的异化现象就出现了。

当人类在不断的追求生产效率的提升以及消费欲望的满足时,人类生活的丰富多彩以及人性中的道德温暖就会受到巨大的冲击,人与自然的关系就变为不和谐,甚至技术成为了人类生活的主人。

关于技术和人类的未来,芒福德认为

人类生活在世界的源动力来源于心灵

,正因为这种起源于心灵的强烈的情感和动力,才使得技术能够产生。

正是因为心灵是非常复杂的,才使得其阴暗面影响了人类技术的发展,人们对现代技术尤其是机器智能技术的热衷在于人类内心对征服自然的冲动,而人们对金钱利益的崇拜也使得技术的异化现象越来越无法控制。

技术失控的核心不在于技术本身能力的大小

,而是因为人类心灵的选择使得技术所包含的感性因素的减少。

因此要处理好技术与自然的关系,以及人与自然之间的关系,核心就在于通过制度与文化来转变技术的发展路径,从而实现技术的人文主义转向。

08

技术思想小结

总结下,我们讨论了历史上思想家们对技术观点的变化和内涵,看到存在着技术乐观主义和悲观主义倾向,工具论者往往是乐观的,而实体论者则往往是悲观的。

我们特别关注了人文主义的技术哲学思想,这种哲学思想带给我们的启示是:

第一,可以从更加广义的范围来看待技术,而不只是从工具的思维来看待。

第二,可以从人类心灵与技术产生之间的关系来看待技术,这样就不会沉溺于技术的前瞻性而忘却了技术的起源。

第三,可以从更加本质的角度看待技术,这样就可以从根本上解决问题,即从人类自身与自然关系之间的互动来思考,而不是舍本求末的去限制技术的发展或者去构建所谓的无技术主义的乌托邦。

人与自然的关系

在我们讨论了人与技术关系以后,我们要讨论另外一个主体:自然。

正如我们前文所提,人类文明的发展历史就是技术范式不断更替的历史,而工业资本同技术范式的集合产生的工业文明则是现代文明的主要内容。

我们在这个部分需要梳理的就是,人与自然契约的关系,尤其是自然的价值的内涵。

正因为人类对自然的价值观的变化,才导致了技术使用的变化,从而使得现代社会的异化现象出现。这里我们从三个角度讨论:

自然概念的本质,

自然价值观

人对自然的控制。

09

自然概念的演化

首先我们讨论自然概念的演化,清晰定义自然的范畴有助于理解人类与自然的关系。

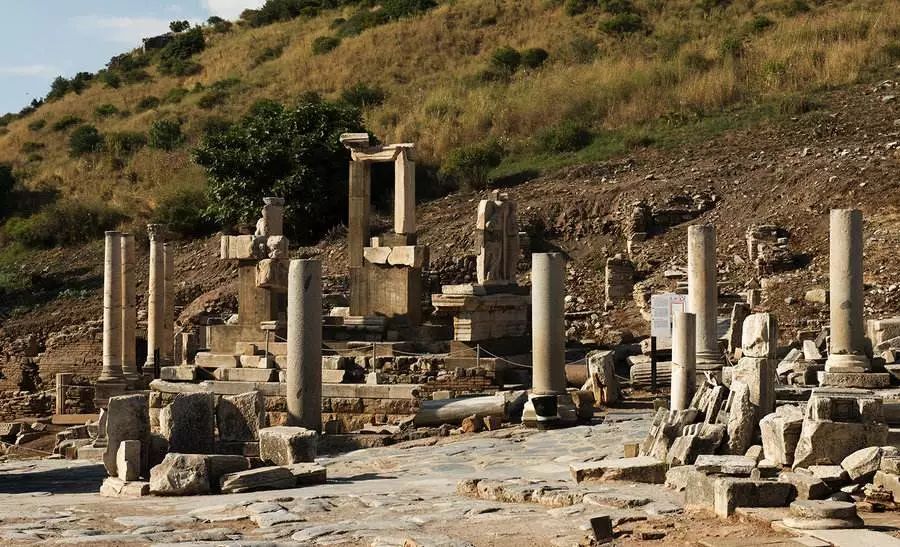

图:古希腊时期

古希腊时期,在苏格拉底之前哲学家几乎都是自然哲学家,研究的对象包括自然,天体,宇宙,即主要关注“宇宙的生成和自然的本原等问题”的研究。

而正如柯林伍德所说,

“希腊自然科学是建立在自然渗透或充满着心灵这个原理之上的,希腊思想家把自然中心灵的存在当作自然界规则和秩序的源泉,

而正是后者的存在才使自然科学成为可能,他们把自然界看作一个运动体的世界”。

简单的说,古希腊将自然界看作有内在灵魂和自我意识的生命有机体。

图:中世纪基督教哲学时期

而到了中世纪基督教哲学时期,神学家们则认为,

自然本身没有灵魂,是完全依赖于上帝存在的,而人类则是上帝创造的世界的主人,能够控制和支配世间万物。

因此,人与自然的关系就被割裂甚至对立了,而

自然则沦为人类需要改造的对象

。

图:现代工业文明

到了现代工业文明,

自然就彻底成为技术改造的对象

,人们开始实践改造自然的行为,并基于机械论的哲学开始彻底对自然进行改造,自然丧失了其内在神性而沦为“物理的对象”。

10

自然价值观的演变

我们可以看到,自然概念的变化,实际上是人类与自然关系的变化,或者是人类对自然价值观的演变的体现。

正是因为人类对自然价值观的变化,显然就忽略了自然的价值内涵,现代社会对自然的破坏就是忘却了自然作为工具或者实用质料以外的价值,而忘却了其神圣性的存在或者意义的维度。

而事实上,我们认为自然至少拥有两重价值:内在价值,外在价值。

英国分析伦理学的创始人乔治.摩尔在《伦理学原理》中,将事物所具有的善的性质分成两类:

一是整体本身就具有善的性质的事物,这类事物是善事物的本身,其善的性质即内在价值。

二是本身不具有善的性质,但和善事物本身有银冠联系的事物,它们与善事物本身的关系即外在价值。

图:乔治.摩尔

也就是说,自然的内在价值就是,

自然所拥有的无需依赖他者(包括人类)所具备的价值,而自然的外在价值则是自然所具有的,用以满足主体事物之需求的有用价值。

显然我们只认可了其外在价值,而忽略了其内在价值。

正如很多环保主义者或者生态主义者所说,

实际上当外在价值失去以后(即人类消失),自然的价值并不会大打折扣。

而现实就是,人类在不断“征服”自然的过程当中培养起来了虚妄的希望以及权力的思想,认为控制自然就是人类进步的标志,这就需要讨论人对自然的控制行为。

11

人对自然的控制

最后我们讨论人对自然控制的底层逻辑。

我们看到控制自然几乎成为了意识形态的一种,而事实上这个观念的危险程度可能会危及人类文明的前景。

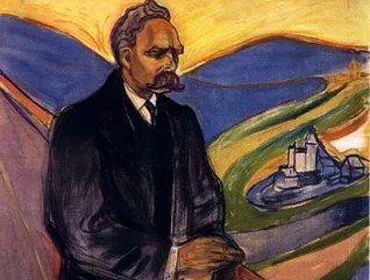

图:尼采论“控制自然的冲动”

尼采将“控制自然的冲动”看作是理性的疾病,并把理性探求感官世界背后的“真实的世界”看作传统哲学最大的谬误。

尼采认为,人类按照自然的理性本性去构造一个合乎理性的世界,然后依赖这个认知去改造自然,这就使得理性本来作为工具而被抬升为信仰,这样的后果就是对自然和人类的双重伤害:

对人类来说,生命的价值被忽视,而生命的乐趣也在理性过程中丧失。

对自然来说,依赖理性构建的世界的前提就是不顾及人与自然之间的共生关系而盲目改造自然,从而导致了自然内在价值的急速丧失。

而另外一位哲学家霍克海默则认为,理性成为人类在启蒙运动中最主要的控制自然的工具,人们借助技术的力量来张扬理性,从而实现对自然的控制。

实际上,对自然的控制的动力来自于对物质利益的追求,而技术的过度使用则使得这种追求达到了非常不合理的程度。

因此,我们可以理解人类对自然控制的底层逻辑来自于私欲和过度相信理性主义的意识形态,而这毫无疑问将带来对人类自身巨大的伤害。

12

人与自然之小结

总结下,这部分我们讨论了人与自然的价值关系,通过对自然概念的演化以及自然价值内涵的探讨,看到了:

人类在思想流变过程当中,逐渐忽视了自然的内在价值,

而将自身理性以及理性思考出来的世界作为“真实的世界”,而基于这个世界的观念去控制自然。

实际上彰显的是人类的私欲和过度理性的妄念。

这个过程中,技术所起到的作用就是无限彰显人类理性的能力以及控制自然的欲望,但是忽视了自然的发展,毫无疑问这是不可持续的。

图:自然主义与生态主义

而当今社会对自然主义以及生态主义思想的重视,则说明了人类开始意识到自然的重要性。

技术也从人类对自然二元对立的改造为目标,转变为寻找人类和自然和谐相处的方式的工具。