前段时间我妈给我电话,东拉西扯,问了一些特别尴尬的问题,比如:吃了没、天气如何等等。最后在我的盘问下,她终于透露了这通电话的真实目的:她手机坏了,问我有没有旧手机给她用。我哭笑不得,直接给她买了新手机。

挂了电话,颇有感慨。上大学时,每次离家,我妈都偷偷给我塞钱。十几年过去了,我到现在还记得我妈给我塞钱的表情和动作,做贼似的。边塞边说:“别被你爸知道,他怕你乱花钱,我不怕,我相信你。”

有时我不要,她就偷偷藏,等我到了学校,就来个电话:“行李箱那件黑色羽绒服内侧口袋有钱。”

离家读书的那些年,我没学坏,因为我不能辜负那个偷偷给我塞钱的妈。

所以现在我给家里花钱都比较爽快。一方面是因为子女本来就有赡养义务;另一方面,哪怕是行走江湖,也得懂得最起码的知恩图报。

同时我也发现一个问题,中国很多父母愿意为子女付出所有,但在子女给他们回报时,却总是不要不要。哪怕条件变好,父母仍觉得自己这辈子就该吃苦。这个能理解,毕竟他们以前经历过困难时期,过度节俭已经成惯性,一时半会儿收不住。

令我不理解的是,很多子女却认为这是理所当然,

好像父母节衣缩食是天经地义,父母就该活得比你差?

比如电视剧里经常发生这种对话。

丈夫:“给咱爹妈买套羽绒被吧。”

妻子:“买啥买,老人差不多够用就行了,你给他买好的,他不但用不惯,回头还生气说你乱花钱。这事也不是一次两次了。”

丈夫:“有道理。”

不客气的子女遇到客气的父母,还真是一个愿打一个愿挨。

这算好的,我还遇到过这种事:

以前有个同事,平时基本不回家,跟父母也不怎么亲近,最近破天荒的说要给家里重新翻新,他说:“暑假打算把孩子放在父母那儿照看,父母家里环境不好怕孩子住不惯,没办法,只能给他们重新刷啦。”

我听了一脸黑人问号,爷爷改善生活还得沾孙子的光?爷爷活成了孙子,孙子活成了爷爷?

亲情不仅是单向付出,更是双向传递。很多中国人都习惯了单向付出:集全家之力,把所有资源向下一代集中,而下一代却觉得这是理所当然。 这种模式有害,如果一个人不懂得回报和感恩,那么他的处世哲学会畸形。也许你觉得自己理所应当活的很好,但是别忘了,父母没理由活的比你差!

还有更夸张的,前几天看了个新闻,有对老父母,家里的旧房住了大半辈子,从来舍不得装修,钱都拿给儿子买房了,最近老两口身体越来越不好,就想着自己掏钱(注意,是自己掏钱)把家里收拾收拾看着更敞亮,没想到儿子竟然反对:“都七十多岁的人了,别折腾了,浪费钱浪费精力。”

听着不可思议,但有些事就是这样,既魔幻又真实。在有些地方,子女对父母的这种“不客气”甚至是一种风气,觉得老人就是累赘。你要是孝顺了,反而格格不入,别人甚至指指点点:“装给谁看呢?就你孝顺?”

举这些例子并不是为了挥舞道德大棒,也不是为了展示负能量。

只是有时候该问问自己,父母凭什么要活得比你差?当子女的,在力所能及的范围内,让父母过上更体面更舒适的生活,这是父母的尊严,也是你自己的尊严,事情本来就应该这么做。

做好这件事,不用想得太复杂,就四个字:知行合一。换个通俗的说法:想到了就去做,赶紧的,别一天到晚叭叭叭地只会说。

比如我上个月回老家,当我看到房间墙壁上还写着初中时代暗恋过的女孩的名字时,我才意识到,家里的房子是真的旧了。不是所有的旧物都值得留念,于是我安排把家里的墙重新刷新了一遍。看起来工程浩大,其实特别方便,因为我只做了两个动作:

给立邦刷新服务打了个电话,以及付款。

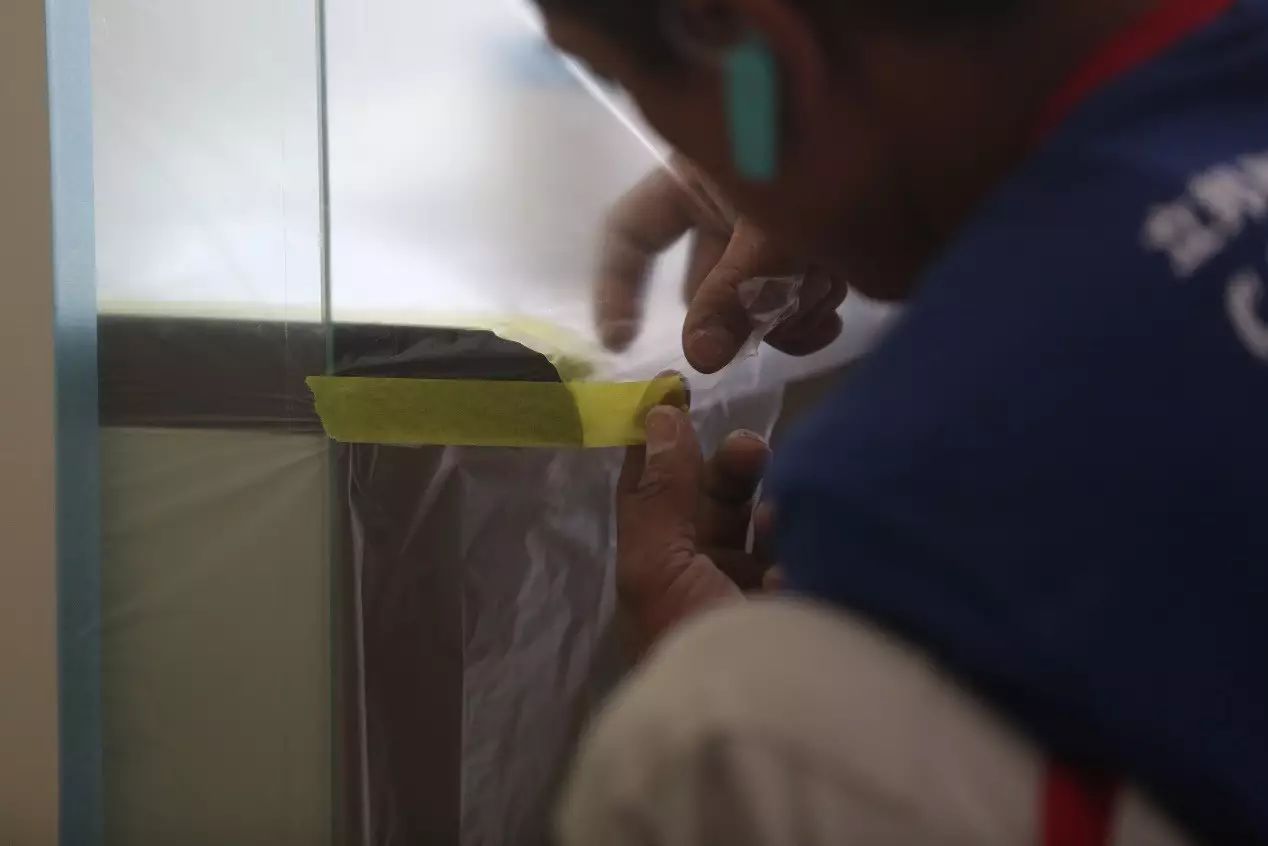

整个流程没有任何需要我操心的地方,因为立邦刷新服务全都考虑到了,都说细节决定一切,确实,立邦刷新服务是细节成就事业。看看这些图,就知道我为什么这么说了。

家里现在焕然一新。没花多少钱,却大大提升了生活品质。

现在大家可以想一想,家里有哪些问题是在你能力范围内可以去解决的?想到了就立刻去做,也许你自己还有青春可以蹉跎,但是父母却没有多少岁月可以燃烧。

所谓人生无憾,不过是把该做的事都做了而已。