今天,一篇《离职能直接影响中国登月的人才,只配待在国企底层?》的文章疯狂刷屏,成为网友最关注的的事件之一,甚至上了微博热搜,保守估计起码有几千万的阅读量。

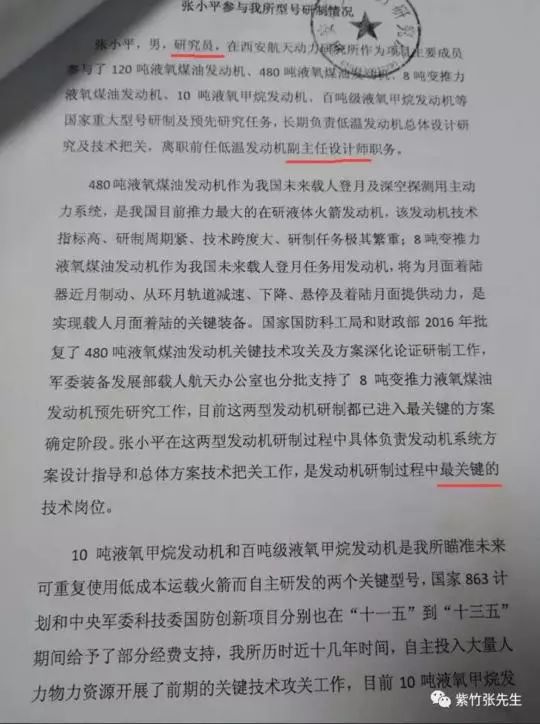

这篇文章中称,西安航天动力研究所一名科研人员张小平被一家民营企业挖走,而该名科研人员离职前任副主任设计师职务,在我国火箭发动机研制过程中“最关键的技术岗位”。

文章称,“据爆料,张小平的待遇是12万一年,跳槽后加入了北京蓝箭空间科技有限公司,年薪直接达到百万”。

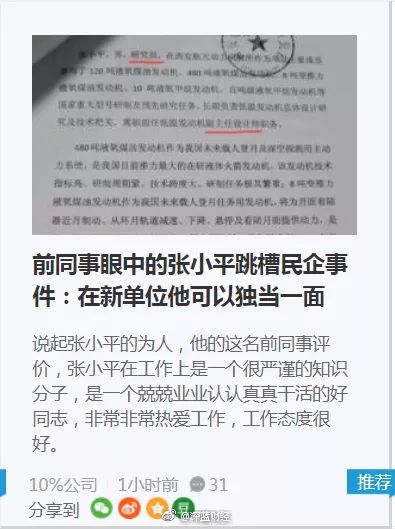

文章之所以能火爆,小编认为有几个重要的关键词:国企人才的流失、国企与民企的待遇差别、登月项目。

如果没有这些元素,这篇文章的影响力会大打折扣。但是正是因为这样的偶然性事件,加上当前人们对国企深化改革的关注,对民企与国企并行发展、混改发展的关注,在这些背景下,刷屏成为自然而然的事情。

根据微博网友的评论来看,舆情几乎是一边倒的。多数人主要认为国企在对待人才方面是有问题的,工资不高、人才引进和挽留的机制不如民企、只讲贡献不问人才价值等问题比较突出:

有网友调侃式地解读了整个事件,让人感到哭笑不得:

张小平:领导能提点待遇吗?我现在攒个首付都困难。。。

领导:爱干干,不干滚!

张小平:好吧,那我滚了。

领导:嗯,好走不送~

几个月后

领导:你回来!你TMD给我快回来!

虽然这个调侃不够准确,但是绘声绘色,是能够管窥当前国企用人的一些特点的。

人民日报稍后做的评论认为,目前网友讨论主要集中在三种用人倾向上。

第一种是:日常工作中,人才得不到应有的重视。

第二种是:日常爱留不留,发现了才追悔莫及,又极尽可能阻止人才自由流动。

第三种倾向就是:用人“情感管理”的缺失。

人民日报评论认为:张小平的离职以及引发的讨论,无非是再次给“人才观”敲响警钟,只有完善人才管理、使用、激励机制,真正为每一个人才提供干事创业的舞台,才能留得住人。这不仅要从根本上扭转“你不干有的是人干”的土围子思想,还要进一步推动企业管理思想的更新。不仅要推崇绩效管理,也要学会情感管理,让每一个人才都有被需要的职业尊荣感。这恰恰是国有企业的好传统啊!

但是,小编觉得上述人民日报说的好传统至少在张小平老东家那里没有得到体现。

北京青年报在27日下午采访到了张小平的老领导、中国航天科技集团公司第六研究院院长刘志让。这一番话,让小编大跌眼镜。

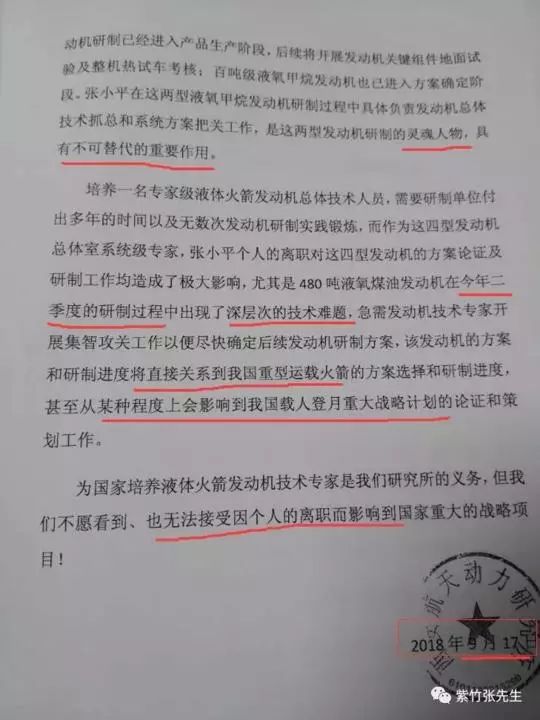

刘院长表示:张小平“本人擅自离职,经多次谈心做工作无效,为挽留此人,单位通过法律途径提起仲裁,在提供给相关机构的材料中有夸大其作用和贡献的表述,被其及网络利用进行炒作。培养人才是付出代价的,单位希望挽留是可以理解的,我们要为大批基层默默无闻工作的人点赞,更要看到中国航天事业发展离不开自力更生、无私奉献的航天精神。”

刘志让告诉北青报记者,相比过去,研究院这两年被民营火箭公司挖走的人多一些,但是张小平的离职不存在影响任务的问题,刘院长表示,研究院的技术骨干很多,张小平主要搞论证、研发和理论计算,水平是有的,但因优秀的骨干较多,所以对全局并不会产生太大影响,但是研究院也会反思更多的方式,留住人才。

这两段采访有2个核心意思:

1、张小平擅自离职。

擅自离职是什么意思?离职与否应该是一个劳动者的起码权利,擅自离职完全不是从职场角度来思考问题的。只要这不是一个服役的关系,张小平的离职都不应该叫擅自离职,更何况从公开信息来说,张小平似乎是符合合同规定的。擅自这个词,表述得有点傲慢。

2、夸大其作用和贡献的表述

从这句话可以看出这个研究院在给上级汇报的时候竟然是造假,造假应该要负责任吧。在对待人才挽留的问题上,研究院竟然不惜造假材料,真不知道其他事件上有没有夸大或缩小的材料。

新京报在随后的跟进采访中,又进一步披露说:张小平没有脱密就走了,掌握了很多重要机密,搞材料是喊他回来脱密。研究院的张先生说,张小平3月份离职,没有脱密就走了,这份文件是向法院申请劳动仲裁时提供的文件。他表示,研究员已是最高职称,年薪不止12万,离职原因是人才流动。

但是小编很纳闷,如果真的在脱密期,张小平就敢公开就业吗?

根据《保密法》38条:“涉密人员在脱密期内……不得违反规定就业”。张小平如果违法就业,不可能就这么明目张胆去民企上班了吧?如果真的涉密,研究院还需要搞劳动仲裁,按程序应该是报告给保密局吧?

科技日报:体制原因是张小平离职的重要原因

早在2018年两会期间,刘志让就向记者表达了对人才“流失”的忧虑。

“商业航天市场中,人才、技术争夺激烈。有些民企来挖人,直接开口说你来了工资翻一倍。还有技术人员接到电话,说你不肯走我也不挖你,用手机把图纸拍下来发给我,给你三万,帮我们试制出来,再给十万。”当时他说,人才流动是趋势,也是好事,毕竟都是为中国航天做贡献,但是随之而来的还有一些技术、知识产权流失问题。

网传张小平在六院年收入仅12万元,但六院许多技术人员否认了这一说法。有科研人员透露,按张小平的级别,税后年收入大约在20万元左右。虽然比不上市场化公司,但对于西安市来说,已经算不错的收入水平。

另外刘志让透露,六院于2011年进行了一次福利分房,基本解决了员工住房问题。张小平虽然离职,但他的爱人还在航天系统,住房、工作以及相关福利仍会保留。

对于近年来航天领域的人才流动,刘志让认为除了收入因素,还有“国家队”体制的原因。

他说,航天任务是系统工程,多年来航天单位都是团队作战,从研发到工程管理、从指挥行政系统到技术系统,体系非常完整。但弊端是影响办事效率,一个方案需要层层汇报。而民营企业轻装上阵,流程更为简洁,年轻人负责一个岗位,有什么主意马上就能实施,某种程度上更能发挥个人的创造力。

为此刘志让也在反思和思考,希望下一步从收入分配、优化流程、人文关怀等方面着手进行改革,让更多人才愿意留下来。

一位已经转战进入商业航天领域的原体制内工程师表示,美国的马斯克创造了SPACE X,把我们对于航天和火箭的认识都颠覆了。之前我在体制内工作,看到别人取得的这些进展,心里着急。

心里急却施展不开是和他一同转入体制外的年轻人的“心结”。他表示,体制内单位经过几十年的发展,内部管理非常规范。什么人做什么事情,技术如何研发等都很规范。一些疯狂的想法不是那么容易得到实现。而马斯克和他疯狂的工程师们,会把比较激进的想法在不设限的渠道里实现。

他们渴望这样的不设限:“在之前的职业环境中,我一辈子可能只能完成3、5件。但是我想要做得更多。”

来源:深蓝财经网公众号综合自北京青年报、新京报、人民日报、科技日报