自阿拉伯之春后,中东地区动荡不断,突尼斯革命、叙利亚战火……人们远走他乡,身份随着故国一起陷落。为一席立足之地,他们通过程序,用文件、章戳证明自己的合法存在。那些无法取得新身份的人在幽暗之地徘徊流浪,或呐喊,或消亡。

单读作者晓宇,现于牛津大学攻读政治学博士,为解决德国签证问题,他三次出入德国驻英国大使馆,因繁琐的办事程序吃了不少闭门羹。怒气未消,突尼斯难民 Anis Amri 的面孔就在他脑海中浮现了。公证处的玻璃窗与来访者咫尺五米,而那是他们与一个国家间不可跨越的距离。

本文经由公众号:晓宇的世界图景(ID:luxiaoyu-worldviews)授权转载。

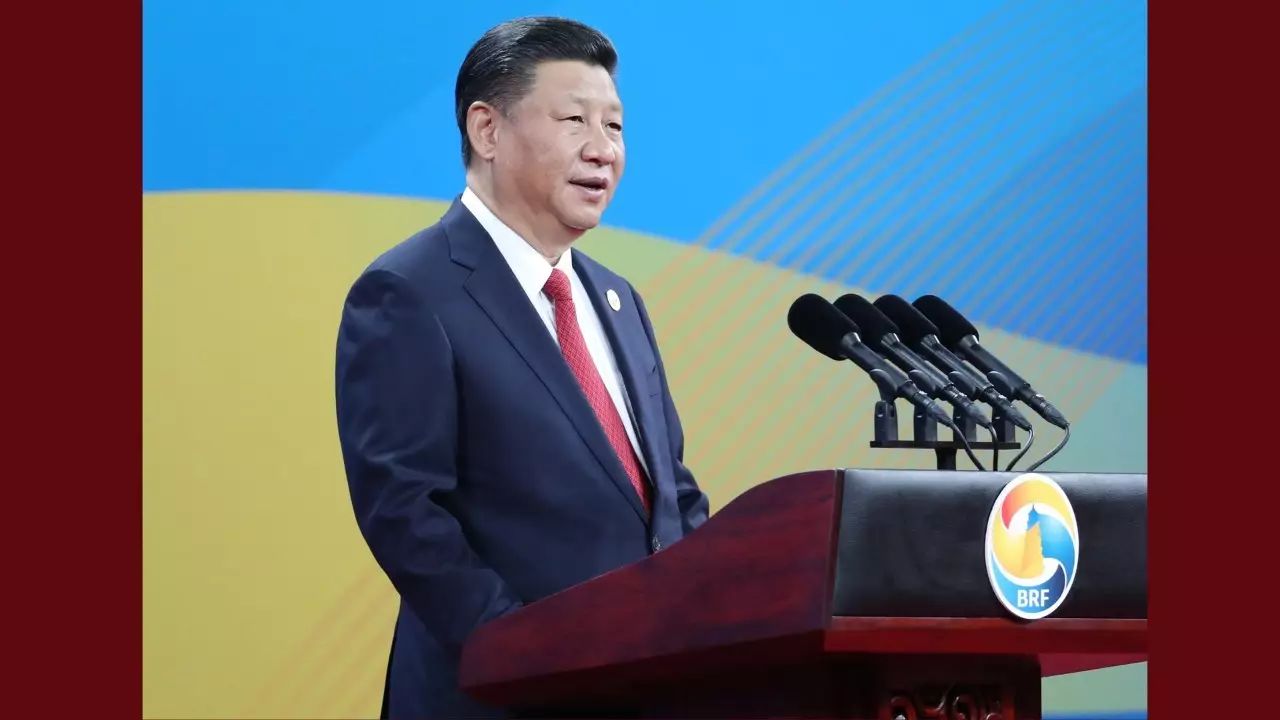

我,难民,五米外的国家

晓宇

连续三次,我五点半起床,登上牛津开往伦敦的列车,赶往德国大使馆解决签证问题。

七点半,我准时到达伦敦,和通勤的上班族迈进公交,昏昏沉沉地经过大理石拱门,海德公园和希尔顿酒店。下车后,还需快步二十分钟,这样勉强能在约定的时间达到使馆。

德国人只开放早上 8 点到 10 点的时段,且没有英国人允许五分钟迟到的宽容。

我不能直接进入使馆。所有赴约的人在大门对面的人行道排队,由安保人员招呼依次进门。

安保人员是印度裔,事实上,使馆所有的安保人员都是印度裔。站在门外,控制人流的印度小哥裹得十分严实。

“ Next , please ! ” 他每隔一分钟的宣言喘出白气。头顶上方,有两盏橘红色的取暖灯。

过了安检,锁上随身的手机,就正式进入德国的国家空间。唯一的电子屏幕上显示排号信息和滚动新闻。无声的新闻每隔三分钟重复一次,直到下一次更新。这像是中转飞机时漫长的等待,我没有耐心等它更新。

剥夺了电子产品后,剩下的是老人的咳嗽声和小孩的哭闹。总有一群孩子,等待解决他们的身份认同问题。德国大使馆喜欢用玻璃,在北京也是。你抬头就看到他们在二楼的办公室间穿行。

但这一层玻璃很厚,厚到我需要借助麦克风才能听到那边人说话。到我了,她同我用英文交流。

“你有这个文件的公证吗?” 她问。

“公证?我有德国签发的版本。” 我从窗口下递过去。

她看了一眼,“不行,我们还需要你英国版本的公证。”

“德国签发的时候不已经认证英国的了?要不然怎么签发?”

“不行,我们还需要你英国版本的公证。不能证明英国版本的真假。”她头也没抬,把话重复了一遍。

“你听我说了吗?我说…”

她用摊摊手的姿势打断我。

“去年已经在你们这公证过了。就是你们的公证处,他们还保留了文件。” 我尝试另一种途径。

“那是公证部门,和我们不是一个部门的。”

公证处和她坐的地方隔了两个窗口,不到五米的距离。

我再说什么,她也只是侧过身子摊摊手,然后默默地按下叫号器。

“ Next , please .”

我愤愤地离开了大使馆。令我措手不及的是,八天后如此的场景又发生了一遍。另一封官方文件的真假需要另一封文件来证明。这次我清晰躁动的声量吸引来了两位工作人员和四只摊开的手。

跺脚走出大使馆,我怒冲冲地围着使馆区的广场打转。萌生了对“ frustration ”的理解。不是精疲力竭,是满身情绪找不到发泄的目标。

我希望认识德国大使,在晚饭的餐桌上抱怨一番,用放之四海皆准的“关系”来解决问题。渴望越权,寻求精英,诉诸非制度的想法,好像在讽刺一名平日宣扬自由平等博爱的学生。反正我也不认识德国大使。

就在我的怒气还没在广场上消散时, Anis Amri 的面孔浮现了出来。

这可不是什么好的念头。 Amri 是比我小一岁的突尼斯人。圣诞节时,他开车冲入柏林的市集,造成超过六十人的死伤。四天后,他在意大利被击毙,前一天刚过了二十四岁的生日。

他是一名被德国官方拒绝的难民。一个“忘恩负义”,恼羞成怒的难民。

但他的面孔在此时此刻的浮现,是因为我在可怕的一刹那,竟然感同身受了这位恐怖分子的“ frustration ”。 Amri 到欧洲是为了逃离一场“不公正”的牢狱之灾。在没出庭的情况下,他因偷卡车被突尼斯法院判刑五年。

沿着北非难民的传统迁徙路线,他乘船飘过地中海,落脚意大利。同时出发的另一艘偷渡船沉没,无人生还。

在意大利, Amri 因为偷抢做了几年牢,出狱后去了德国,是百万难民中向德国当局提交庇护申请的一位。一年后,他接到避难申请被拒的通知,他将被驱逐出境。这时候离他发动袭击还有半年。

Amri 不能被直接遣返回国。突尼斯起初不承认他是本国人,因为没有任何手头的文件证明。而在Amri没有拿到临时护照之前,德国也没有办法把他驱逐出境。德国和突尼斯政府的你去我来又耗了半年。

在此期间,Amri 是没有任何身份和庇护的人。在国家系统里,他不存在,除了监视他最终认定此人无害的安全部门。他绝望地给残障的父母亲通话,希望他们和突尼斯的警察沟通,让他能有正经的律师,早日回到突尼斯。

在一场看似绝望的等待中,Amri 再也忍受不了了。他在冬夜里开着卡车,冲向人潮汹涌的集市。

二天后,他的突尼斯临时护照寄到了。

我不是同情一位恐怖分子,也不认为已成的悲剧能以什么方式避免。但我在贝尔格雷夫广场如无头苍蝇乱转的那一刻,明白地体会到了一位难民的无奈。在完全陌生的语言文化环境,他们需要面对成堆的表格,不存在的文件证明,和一个面无表情的庞大的官僚体系。

他们感觉被欺骗了,这和默克尔“开放”的官方政策不同,这和在火车站欢迎他们的鲜花和笑脸不同,但这一遍遍地走手续和一天天的等待才是他们的日常。

极端化可能是一件轻易的事情,因为他们和我一样,没有任何对抗官僚体系的和平手段。

这是现代政治的一种困境:无论政策理念如何合情合理,也不能改变一个人的日常政治体验。我们不是从几百年的历史或是官方白皮书来感受国家的存在,我们通过每天和公共机构打交道来体验一个国家的政治。

无论愿意不愿意,我们接触的官僚代理了国家的权威。

韦伯笔下理想的官僚是中立理性的,不能通过一张脸或是一句话来信任别人。相反,要相信程序,纸质文件,证明和章戳。官僚系统打量着每一个在它面前的人,这种审查甚至不是出于官僚的本意。

韦伯提醒过理性铁笼的危险,密尔和莫顿也担心人际关系的消失和腐儒群体的滋生。深受其苦的卡夫卡不惜用城堡和审判两本小说来讽刺它。

官僚的危险不仅是把人变成面无表情的官僚,它消磨了和官僚打交道的主体本身的人性,要么归顺,要么以暴力混乱的方式来反对。

反对直指官僚划定的空间——这个空间内遵循高度理性和文件化的交流,是公共权威的流露,是无形坚硬的壁垒,是一个不愿跨越五米距离的国家。

然而,作为一个没有势力的和平主义者,我只能收回谢谢二字,以作是弱者的反对。

回到家,我一脸沮丧地看着安娜:“你的国家不欢迎我。”

安娜笑着回答,“怎么就上升到国家高度去了”。

即便上升到国家高度也于事无补。这样的分析未能缓解丝毫的 frustration 。我离一名够格的知识分子还是有距离。不能拿一套理论来解释,让自己的遭遇成了别人的事,成了社会的普遍现象,由而解脱,在智力上大获全胜。

我打电话给一位德国朋友 Lisa,去抱怨一下她的国家。没想到的是, Lisa 对自己母国意见更大。

“我男人的访问签证都申请不了。” Lisa 的男友是土耳其籍。非但如此,他还是库尔德人,和土耳其当局闹别扭。导师是一位顽固的自由主义者,刚被政府从大学里清洗。他正完成在英国一年的访学,还不知道回去后的形势。

“我被德国领事馆折腾得要命,结果他比我还烦。” Lisa 说男友受不了被当作是潜在罪犯的“审问”,一天到晚喊着不申算了。

“我让他申请难民得了。德国最喜欢不就是他这样的嘛,自由左翼,高等教育,少数民族,各项栏目都能打勾。”

“结果呢?” 我问。

“结果他更生气了。说宁愿马上回土耳其献身革命。”

“ The man has his pride .”

“ The man has his pride indeed .” Lisa 笑着肯定。

宗主国恨不得来的难民都是根正苗红,独立自主的人才,可这样的人会去申请难民吗?

一个为了在人群中选出他们建立的官僚体系,反而在第一轮挡住了他们。

人在得知有共同受难的同胞时,才能咬牙再多坚持一会儿,像在地主农庄劳作时集体的合唱。于是我第三次,在五点半起床,到了德国大使馆。

“你是第三次来了。” 她一板一眼地说。

“对。”

“这个方面”,她指指翻过的一叠文件,“你还有其它的详细文件吗?”

“没有。”

我能听到这个字被玻璃弹落,滚荡在国家空间里的回声。

她看看我。我微笑着,一言不发地看回去。

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

回归一张报纸的工艺

重申一本杂志的趣味

坚持一册图书的深度

《单读》全新改版

▼▼点击【阅读原文】,购买全新改版上市的新书——《单读13·消失的作家》。