主要观点总结

本文解释了倒出的水为什么容易沿杯子外壁漏出去的原因,介绍了茶壶效应及其相关因素,包括液体的流速、茶壶嘴边缘的曲率半径、茶壶的材质等。还提到了史上最大的声音和存在的液态行星、植物的睡眠等问题。

关键观点总结

关键观点1: 倒出的水容易沿杯子外壁漏出去的原因

这一现象被称为茶壶效应,与液体的流速、茶壶嘴边缘的曲率半径、茶壶的材质等有关,尤其是壶嘴的润湿性。涂上超疏水材料或设计锐利的壶嘴有助于减轻这一现象。

关键观点2: 史上最大的声音

1883年8月27日,喀拉喀托火山的剧烈喷发产生了有史以来最大的声音,声音传播范围广泛,造成了一系列连锁灾难,包括海啸和地震,夺走了数万人的生命。

关键观点3: 液态行星的存在

虽然地球表面7分是海洋,但常见的行星类型中岩质行星占绝对体积。气态行星如木星和土星,其主体不是完全的气态,而是由高压下的气体、液体和固体组成。完全液态的行星在我们的认知范围内是不存在的。

关键观点4: 植物的昼夜节律

植物虽然没有神经系统,但有自己的昼夜节律。夜间光照可能会影响植物的生理机能。延长夜间光照会使一些植物的叶面积增大,但也可能导致叶绿体损伤和免疫力下降。

正文

当我们试图将一杯水倒入另一个杯子里的时候,总有一些“非主流”顺着杯子外壁溜走。不用怪自己“手残”,这是转移液体时的普遍现象,被物理学界通称为“

茶壶效应

”。

早在1956年,物理学家马尔克斯·雷纳就对茶壶效应产生了兴趣。他发现

液体流速越快,就越不容易沿茶壶嘴外壁漏出去

。速度越快拥有的动能越大,越难改变出水时的运动方向可以理解,但为什么慢了就会被壶嘴“吸引”过去呢?

后来,有研究者找出了多个与茶壶效应相关的因素,包括

液体的流速、茶壶嘴边缘的曲率半径、茶壶的材质

等。尤其关键的是壶嘴材料的

润湿性

(wettability)

,也就是液体润湿固体表面的能力。玻璃、陶瓷这类材料之所以容易被水粘附,是因为上面有许多细小的孔道会产生

毛细作用

,

牵拉液体

。同样地,当液体流到壶嘴边缘,毛细作用也会对液体产生牵拉,顺着壶嘴流下。但是由于毛细作用效果有限,较快水流的

动能

就可以将其克服。

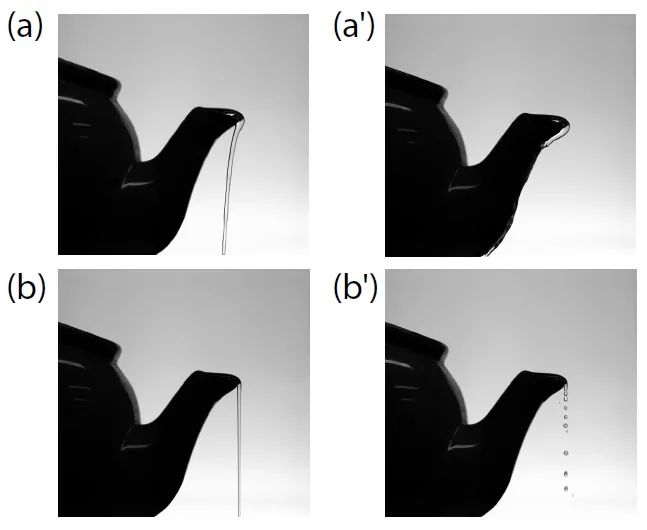

普通茶壶(a)和超疏水处理茶壶(b)倒水 | 图源:C. Duez

et al.

2009

因此,在茶壶表面涂上类似荷叶结构的

超疏水材料

,降低其润湿性

,便能消除茶壶效应。另外,把壶嘴边缘设计得

薄而锐利

,也有助于减轻茶壶效应,比如金属茶壶就不容易漏水。

不过和其他一些看似普通的现象一样,我们至今还未能给茶壶效应一个完美的解释。

施工的电钻声是我们日常生活中最难以忍受的噪声之一,如果你手持电钻,听到的噪声大约为100分贝,而人类记录过的最大声音能让你在离它160千米的地方,听到比电钻声大得多的声音(170分贝)。要知道

超过120分贝的声音就能即刻造成听力损伤

。

1883年8月27日,我们的地球仿佛蓄积已久,发出了

有史以来最大的“咆哮”声

。咆哮的出口位于爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡,伴随着喀

拉喀托火山

的剧烈喷发,一连串惊天巨响席卷了方圆数千千米的区域,覆盖50多个国家和地区。连远在

4800千米外的毛里求斯都清晰地听到了类似重炮轰鸣的响声

,几乎相当于在新疆听到了黑龙江的现场直播,不过受声速的限制,会有数小时的延迟。

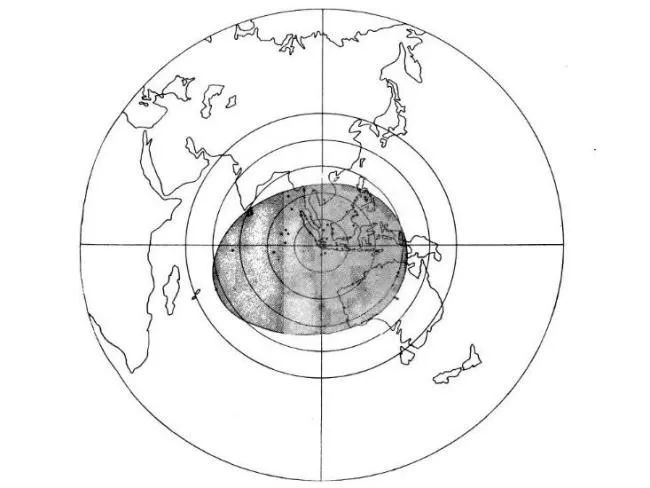

喀拉喀托火山声音传播范围(阴影)占地表总面积的1/13

4800千米处已经觉得是炮响,距离喀拉喀托火山64千米远的船员听到的声音就不是震耳“欲聋”,而是“真聋”。一位船长记录道,

巨大的爆炸声使他半数船员的鼓膜都被震破

,他当时以为是世界末日来临了。

这场载入史册的火山喷发造成的影响不仅是长时间的声波冲击,更可怕的是,它引发了一系列连锁灾难,包括毁灭性的

海啸和地震

,

夺走了数万人的生命

,可以算是人类最接近末日的时刻之一

(文末视频感受火山喷发)

。

地球表面虽有7分海洋,但和常见的行星类型一样,占绝对体积的还是固体,因此被称为

岩质行星

。另一种我们常听到的行星类型是

气态行星

,最出名的就是

木星和土星

。固态和气态的都有了,为什么没听过液态行星?

这里就要指出大家的一个误区,其实我们所谓的

气态行星并非完全是气态的

,甚至根本不是以气体为主。以木星和土星为例,它们主要是由

氢(占75%)和氦

这两种元素构成的。单质的氢和氦在地球上以气态形式存在,但在这两颗星球上可就未必了。

木星和土星的确拥有厚实的大气层,但由于其

内部极高的压力,深层的气体会被压缩成液体,甚至是固体

,这才是它们的主体。科学家推测在木星和土星的中心还有一个

岩石核心

。

也因为同样的原因,

完全液态的行星在我们的认知范围内是不可能存在的

。质量巨大的行星需要有一个致密的核心提供引力,来保住外层的结构。而且星体从外至内,温度和压力相差巨大,物质的状态也会发生相应变化。

虽然没有神经系统的植物不会像动物那样入睡,但

每种生物都有自己的昼夜节律

,植物也不例外。在自然条件下,它们白天进行

光合作用

,积累有机物,同时也会进行

呼吸作用

;夜里光合作用停止,呼吸作用继续消耗能量用于生长代谢。

但城市里的行道树在夜晚也会继续受到路灯的照射。我们已经知道夜晚

过长时间的人工

光照会干扰人和动物的昼夜节律

,那是否会对植物造成影响呢?

在研究了夜晚灯光对

6种常见行道树

(如黄金榕)的影响后,科学家发现,与自然生长的同类相比,夜间延长的光照使多数植物的

叶面积增大

。这就跟你白天吃正餐,晚上接着吃夜宵一样,自然会长胖。植物看起来更茂盛似乎是好事,但在显微镜下仔细观察,你就会发现其中的

叶绿体发生了损伤

。

莱斯大学的研究团队发现夜晚“休息”对

提高一些植物的免疫力也很重要

。他们的研究对象是经典模式植物——

拟南芥

。自然光照周期下的拟南芥会释放一类

刺激性化学物质驱赶昆虫

,但

光照周期被打乱的植株并没有采取相应的防御措施

,结果落入虫口。