古希腊科学及哲学史上最富戏剧性的事情,莫过于荒诞色彩最强的巴门尼德在很大程度上造就了分属数学和物理的两大最有远见卓识的古代学说:前者是芝诺的悖论,后者是古希腊的原子论—以德谟克利特(Democritus)为代表人物。

德谟克利特也被称为笑的哲学家,常以大笑的形象出现在绘画等作品中。与有哭的哲学家之名的赫拉克利特(Heraclitus)对应。据说是因为他常常嘲笑世人的愚蠢。

在

“芝诺的悖论”(见《科学世界》2018年第9期)

一文中,我们介绍过巴门尼德主张真空不存在,整个世界是一个均匀、永恒、不可分割、形状为球形的“一”,并由此得出了运动不存在的荒诞推论。古希腊的原子论跟巴门尼德的这些主张有着密切关系,从这点上讲与芝诺的悖论相似。所不同的是,芝诺的悖论意在支持巴门尼德的学说,古希腊的原子论则在很大程度上反其道而行之,首先否定了运动不存在这一荒诞推论,既而推翻了世界是一个实体的“一”这一前提,并肯定了真空的存在。

古希腊的原子论者主张:世界不是“一”而是“多”,组成“多”的每个“一”则是所谓的原子。不过,他们对巴门尼德的学说也不无继承之处,比如将后者主张的均匀、永恒、不可分割三项特性用于原子身上(顺便说一下,“原子”一词在希腊语中的含义就是不可分割),只放弃了形状为球形这一项。因为他们足够明智地认为原子可以有很多种,“没有理由只能有一种形状而不能有另一种形状”。

均匀、永恒、不可分割,用于整个世界是荒诞的,而作为原子的特性则不仅不荒诞,甚至称得上是相当高明的假设。古希腊的原子论也因此远比当时的任何其他学说更接近现代科学对自然的描述。

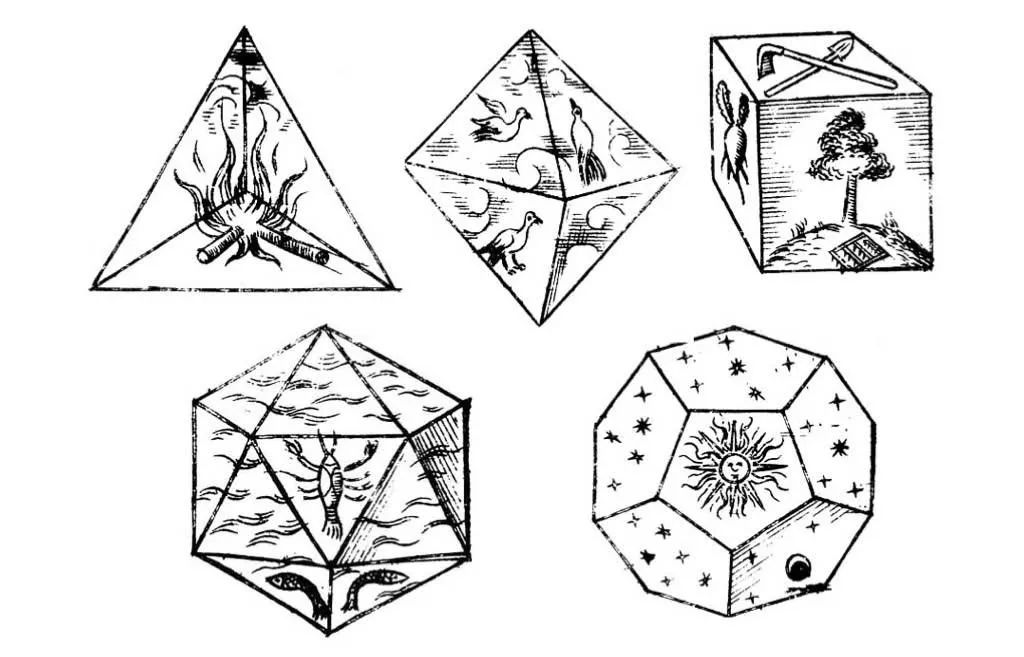

早期的原子论认为不同物质由不同形状的原子组成

古希腊原子论的集大成者是德谟克利特,渊源则往往被回溯到一位生卒年份不详,甚至是否确有其人都有争议的人物:留基伯(Leucippus)。在德谟克利特之后,古希腊原子论在表述上亦不无变化。比如罗马时期的诗人兼哲学家卢克莱修(Lucretius)提出了原子带有挂钩之类可相互“勾结”的结构等。

由于原子比像水那样的“原始质料”抽象得多(起码非肉眼可见),因而古希腊的原子论是将“原始质料”学说往抽象方向推进了一步。这种抽象甚至在两千多年后仍遭到一些知名学者的反对,比如19世纪奥地利的物理学家与哲学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)就曾长期反对原子论,这也反衬出古希腊原子论的超前性。

古希腊原子论的魅力,在于其巨大的定性解释能力。比如不同形状的原子有不同的接合方式,对应于物质质地的差异;比如原子排列有不同的紧密程度,对应于物质密度的差异;除接合与排列外,原子间还可以有碰撞和反弹,激烈时甚至可冲散接合与排列,使原子自由运动,对应于液体或气体的流动性。物质守恒的观念也因原子本身的永恒而有了明确的诠释。可以毫不夸张地说,没有一种日常所见的现象是原子论无法定性解释或必须以牵强方式解释的,这在当时的学说中是无与伦比的。

费曼说过许多关于原子的金句,比如这句“天文学中最卓越的发现在于造就群星的原子与地球上的原子相同”

美国物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)在《费曼物理学讲义》的开篇语中曾对原子论的这种强大的定性解释能力作了令人印象深刻的概括:

假如,在某种大灾难中,所有科学知识都将被毁,只能有一句话传于后世,什么话能用最少的词汇包含最多的信息?我相信是原子假设(或原子事实,或随你怎么叫),即万物皆由原子—一些永恒运动着的、稍稍分离时相互吸引、彼此挤压时相互排斥的微小粒子—组成。你们将会看到,在那样一句话里,只要用上一点点想象和思考,就有着关于世界的巨量信息。

只要将古希腊的原子论与费曼这段话作一个比较,就不难发现,费曼提到的“万物皆由原子组成”、原子“永恒运动着”“彼此挤压时相互排斥”以及“微小粒子”等性质都已在很大程度上被古希腊的原子论涵盖了—当然,需要“用上一点点想象和思考”,比如“彼此挤压时相互排斥”可视为原子永恒、不可分割等特性的推论。唯一缺失的是“稍稍分离时相互吸引”这一性质(卢克莱修表述中的挂钩之类庶几近之)。当然,费曼的上述表述本身也只是对现代物理学中原子性质的高度简化,但古希腊的原子论能与之接近到这种程度,依然是相当高明的。

从科学源流上讲,芝诺是最早对“无穷”这一概念进行深入思考的古希腊先贤,古希腊的原子论则是机械观和机械决定论的发端,两者皆影响深远。在古希腊的原子论中,世上的一切变化都由原子的运动与组合决定,不存在偶然性—前者是机械观,后者是机械决定论。其典型描述就像传说中的留基伯所宣称的那样:没什么事情是偶然发生的,一切源自必然,必然就是命运。

古希腊的原子论认为对物质无限细分至尽头就是原子

既然世上的一切变化都由原子的运动与组合决定,古希腊的原子论也就自动涵盖了一切领域,连感觉、伦理、心理等也不能例外。事实也确是如此:比如灵魂被德谟克利特视为是由球形原子组成的,因球形最具渗透性,且最能通过自己的运动让其他东西运动(作用类似于现代的滚珠);比如眼睛看见物体,被认为是受物体发出的原子流冲击所致(这在一定程度上是光的微粒说的源头);最令人惊异的则是,颜色、味道、冷热等被归于因原子而产生的次级感觉,而非原子本身的性质。在如此久远的过去,居然能意识到颜色、味道、冷热等不是原子本身的性质,实在是了不起的。要知道,哪怕在今天的物理课上,老师仍需苦口婆心地叮嘱学生:单个原子是没有温度的!

这些思考很自然地将古希腊的原子论者引向了对物质世界与感觉世界的区分上。他们主张:对物质世界的了解,需通过理性对感觉世界里的东西进行分析和诠释后才能获得。这对后世认识论的发展产生了深远影响。

由于古希腊的原子论远比其他古代学说更接近现代科学对自然的描述,其衍生的机械观和机械决定论也在科学上影响深远。因此,在结束本文前,不妨对它们在科学领域的后续发展略作介绍。

作为一种相对抽象的“原始质料”学说,拜其抽象性所赐,古希腊的原子论没有像其他“原始质料”学说那样快速完结,而是在两千多年的时间里屹立不倒。不仅如此,随着牛顿定律等的问世,古希腊的原子论及衍生出的机械观和机械决定论甚至得到了强大的“技术支持”。