一九一四年夏天爆发的第一次世界大战,欧洲近代史上称之为「大战」(Great War);由于战场在欧洲,中国人称之为「欧战」。英国史家威尔斯(H. G. Wells)创造了「以战止战」(The war that will end war)的口号,但没有人想到,一战却成为世界史上(甚至是人类史上)灾难最惨重的战事之一。从一九一四年到一九一八年的四年间,交战国动员六千五百万军队,二千万军民死亡(其中八百五十万是军人),二千万一百万人负伤。奥匈帝国、鄂图曼帝国、日耳曼帝国等三个帝国土崩瓦解,东欧、中东和巴尔干半岛出现一批新兴国家。

一战结束近一百年来,西方出版界至少已出现了二万五千种有关一战的著作。在一战英文论述中,被史家和书评家公认为最深入、最够水准和最具可读性的是美国女通俗史家芭芭拉.塔克曼(Barbara W. Tuchman,一九一二∼一九八九年)于一九六二年出版的《八月的枪炮》(The Guns of August ),以及现任教英国剑桥大学的澳洲裔史学家克里斯朵夫.克拉克(Christopher Clark,一九六○年生)于二○一二年推出的《梦游者:一九一四年欧洲如何迈向战争之路》(The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914)。

《八月的枪炮》面世时,适值约翰.肯尼迪被古巴飞弹危机弄得焦头烂额之际。年轻的总统很感慨的说,当年德国人、奥地利人、法国人和英国人都是因愚蠢、自大、自卑和误判情势而一起绊倒,跌进战争的漩涡裡。肯尼迪又说,此次古巴飞弹危机如果处理不妥不慎,未来史家也许会写一本《十月的飞弹》来讽刺我们。幸好飞弹危机在美苏两国领导人的自我抑制和相互各让一步的明智处理下化险为夷,和平落幕,而成为日后世界各国处理危机的典范。著述不辍的塔克曼于一九七一年又推出以二战期间驻华美军指挥官兼中国战区参谋长史迪威(Joseph W. Stilwell)与蒋介石关系的巨著。这本书和《八月的枪炮》都获得普立兹奖。

克拉克的《梦游者》出版后,顿时洛阳纸贵,压倒了其他为纪念一战百年而推出的著作(不乏应景之作)。

许多史家和书评家认为《梦游者》乃是继《八月的枪炮》之后,写得最有力度的一战源起之作。

克拉克指出,一战前欧洲诸强太过迷信军事力量,他们强调有了强大的军力,即可为所欲为而无往不利。

就如同二战前夕的希特勒,亦同样迷信武力可以征服一切。但在一战前,欧洲民族主义大行其道,帝国进行扩张,欧陆诸国政治经济发展不均衡。

泛日耳曼主义、泛斯拉夫主义和大塞尔维亚主义旗帜飘扬,德、英、法、俄各怀鬼胎,一战也箭在弦上,不得不发、不能不发,非发不可。英、法、俄、意、美、澳洲、塞尔维亚和加拿大等组成协约国(Entente,又称Allied Powers,二战时这个名词译为同盟国),对抗奥匈帝国、德国、鄂图曼帝国和保加利亚等同盟国(Central Powers) 。经过四年三个月的鏖战,协约国获胜。中国与日本皆属协约国。

一战导火线是一九一四年六月二十八日,奥匈帝国五十岁皇储斐迪南大公(ArchdukeFranz Ferdinand)和他的四十岁有孕在身的妻子苏菲(Suphie,已生三个孩子),在波斯尼亚首都塞拉耶佛(Sarajevo,又译萨拉热窝)遭一个十九岁的波斯尼亚塞尔维亚族激进学生普林西普(Gavrilo Princip)开枪打死。普林西普被判二十年徒刑,一九一八年因肺病死于匈牙利监狱。斐迪南夫妇遇刺后,奥匈帝国(成立于一八六七年)于一九一四年七月二十八日向塞尔维亚宣战,点燃了一战战火。

《八月的枪炮》作者塔克曼表示,早在一九一四年一战爆发前十年,德、英、法、俄四国参谋本部都知道对方在做什么,对方的作战计划、部队人数、如何部署、运输路线、武器种类和骑兵刺刀形状,甚至连对方步兵制服上有几颗钮扣都一清二楚。

克拉克在《梦游者》中指出,当时欧洲诸强的领导人似乎都患有梦游病,看不清事实,只会在虚境中幻想,疑幻疑真。

他们高估自己、错估形势、低估对手。

但克拉克并未苛责德国(被一般史家骂得最惨),他认为一战「不是犯罪,而是悲剧」,是集体梦游的大悲剧。

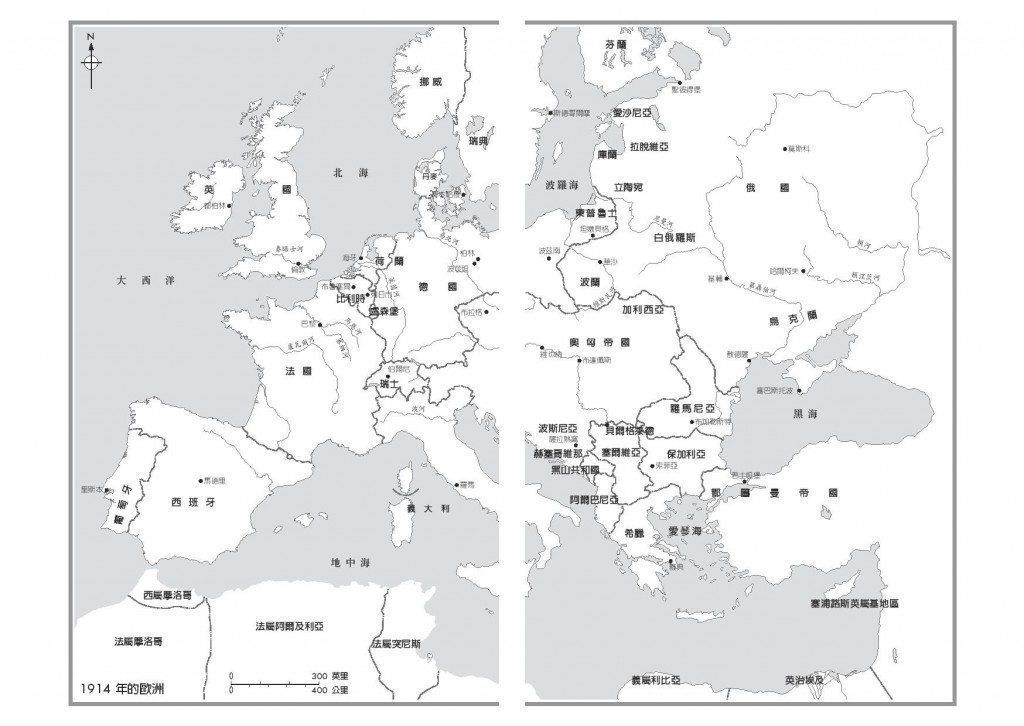

(1914年的欧洲)

(1914年的欧洲)

克拉克在雪梨、柏林和英国受过教育,获剑桥博士学位。他的专业领域是普鲁士历史,他在二○○六年出版的《钢铁王国:普鲁士的兴亡,一六○○至一九四七年》,不仅是畅销书,且被视为经典。《梦游者》是一本史才洋溢、史识突出、史笔出众的一流著作,他把史著写到登峰造极之境。一战重塑了世界地图,改变了地球的政治面貌。一战后欧洲年轻的一代被称为「失落的一代」(或称「迷惘的一代」,Lost Generation)。

但一战亦为人类的战争行为开启了永恆的噩梦,其中包括:德国首次使用毒气战(化学武器),英国首先使用坦克(战车);战场上首次出现飞机轰炸;战场上到处是战壕;德国潜艇横行公海;炮火集中,制造惨重死亡率。英军曾于一九一六年七月一日当天阵亡二万多人,四万余人受伤,为战史上所仅见。

一战主要战场在西线(即比利时、卢森堡、法国一带),德国作家雷马克(E.M. Remarque,一九七○年去世)于一九二九年出版名著《西线无战事》(All Quiet on theWestern Front ),即以西战场为背景。美国作家海明威于一九一八年跑到意大利当救护车司机,身受重伤。他亦在一九二九年出版描述一战的小说《战地春梦》(A Farewell to Arms,又译《告别武器》)。

主战场以西线为主的原因是,一九一七年十一月,俄国发生革命(列宁领导的布尔雪维克革命)而退出战争,德军把主力放在西战场,希望在美军参战前打垮英法。

一战开打后,由于美国孤立主义盛行,民主党总统威尔逊未敢参战。德国潜艇在公海猖狂肆虐,殃及无数商船,包括美国在内。

一九一五年五月七日,英轮「路西塔尼亚号」(Lusitania)从纽约开往英国利物浦途中遭德国潜艇击沉,一千一百人溺毙,其中一百二十人为美国人,举世震撼,但美国仍未参战。直至美国驻英大使截获德国外长齐默曼发给墨西哥的电报,内容宣称如墨西哥对美宣战,则德国将设法迫使美国把德克萨斯州还给墨西哥。华府震怒,美国于一九一七年四月六日对德宣战。老将潘兴(John J. Pershing)亲率远征军跨海赴欧。美国仅参战两年,代价惨痛,十一万六千人阵亡,其中包括老罗斯福总统的儿子昆丁(Qnintin)。

英国首相大卫.劳埃.乔治(David Lloyd George)在一战结束后,一厢情愿地表示:「这场战争,就像下一场战争,能够以战止战。」他的预言不但没有灵验,挑起二战的祸首又是德国,人类又遭逢另一次浩劫。美国史家佛利兹.史登(Fritz Stern)曾评论一战说:「二十世纪第一个灾难,而且是所有灾难的源头。」

不少史家认为,一战对世界所造成的祸害远大于二战,这就是人类的短视和愚蠢所付出的旷古代价!

莎士比亚在《暴风雨》(Tempest )中说:「过去的就是序幕」(What’s past is prologue),正道出了世变的真谛。