早春三月,暖风习习。在商业电影连创票房纪录之后,在

2

019

年的这个初春,中国文艺片也迎来了自己的高光时刻。

早春三月,暖风习习。在商业电影连创票房纪录之后,在

2

019

年的这个初春,中国文艺片也迎来了自己的高光时刻。

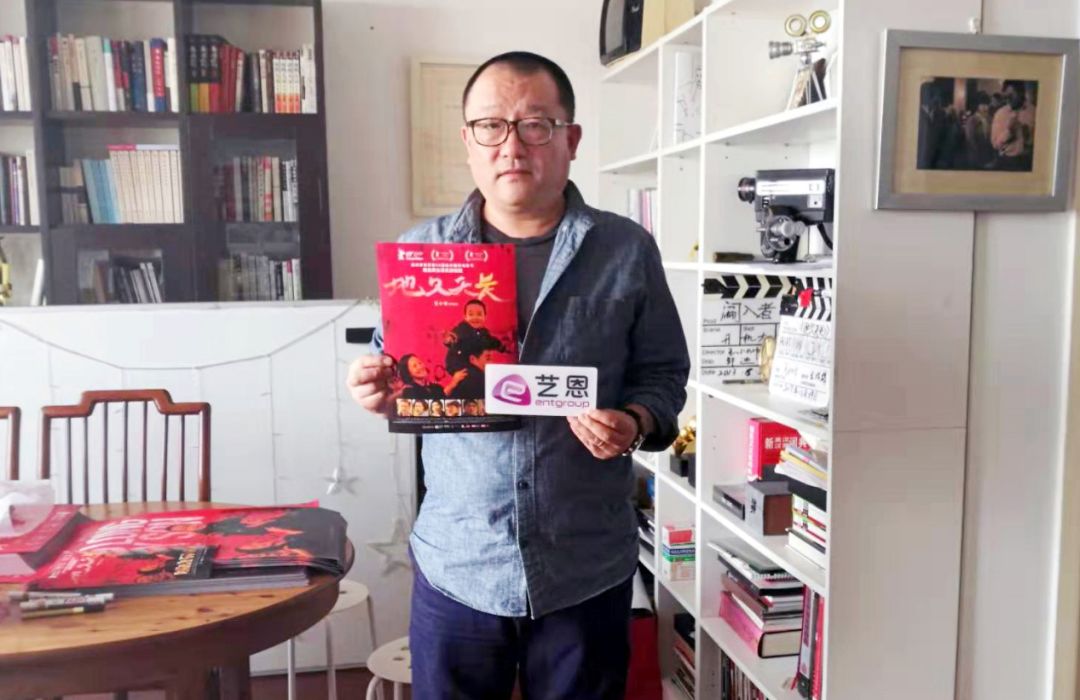

一部《地久天长》,两尊柏林银熊,王小帅和他的团队再次震惊了世界。但与很多高层次的文艺片一样,许多观众也表达了对这部电影的困惑和不解。

三小时的时长,跨越

30

年的时间线,飘逸的剪辑

……这些元素叠加之下,给电影平添了一些魔幻的色彩。

带着这些不解和好奇,艺恩走访了《地久天长》的导演王小帅,让他对这部电影做了独家解读。

《地久天长》是一个人对过往的回忆

改革开放初期以及计划生育政策的大背景之下,两个身处中国北方的普通家庭,突如其来的横祸。所有这些交织在一起,《地久天长》喷发出的感情密度却大到惊人。

在拍摄过程中,王小帅也多次不能自已,泪下潸然。但谈到电影中的情绪,他却认为,《地久天长》非常“克制”,“随着年龄的增长,每个人的情绪都会慢慢的变化。生活是静水长流的,但生活背后的辛酸却是足以打动人的。”而对于这种情绪的表达,小帅导演解释道,“《地久天长》没有刻意煽情,观众,特别是年轻观众能有这种感受,我非常欣慰。”

喜欢用自我化的表达,几乎所有文艺片导演都会遇到这样的评价。在《地久天长》中,王小帅的痕迹几乎无处不在。但在他看来,这些更多的是那个时代给予自己,甚至那一代导演的特殊礼物,“那个时代很多艺术创作还是被鼓励要‘去自我’的,当时的口号是要‘反映工农兵的生活’。但在改革开放初期,大集体的生活状态在减少,大学恢复招生之后,我们又遇到了来自全国各地的人,那一代导演很多都带有强烈的‘个人感’。”

而谈到个人化对艺术的影响时,王小帅认为,个人化是电影能成为独立艺术的基础,“放眼世界范围内的艺术创作,顶级艺术是很讲究个人化的,个人化的作品会给整个社会提供丰富不同的解读文本。而且很多故事虽然是个人的生活,但其实也就是大家的生活,能够产生很强的共鸣。”

虽然是个人化的表达,但王小帅却并不认为《地久天长》就是自己,或者是谁的生活。“《地久天长》这样的故事不需要听说,也不需要经历,她就在我们身边,每时每刻和我们在一起,所以更容易产生共情。而同时,在大环境上,计划生育政策确实深深的改变了中国人的家庭结构,社会发展也改变了我们大多数人的命运。”

“这部电影不是为了反思”,王小帅继续说道,“我们希望通过电影,把过往几十年做一个总结,让每一层观众都能从电影中感受到不一样的东西。”

限于电影反映年代,《地久天长》尤其能在

50

后和

60

后群体中引发共鸣,而这个年龄段的观众很多都是长年不进影院的,

“这些人都曾经在那个历史时期是中国的中坚力量,他们命运多舛,现在却在经历老龄化和边缘化。我希望能让这些观众进电影院,也希望通过这部电影给他们一些安慰。”

说到观众的年龄段,王小帅也谈及了两位获得大奖的演员王景春和咏梅,“他们也是这个年龄段的演员,拍摄中就能感受到他们完全能够以自己的真情投入到电影中,我想这也是他们能够打动观众最重要的原因。”

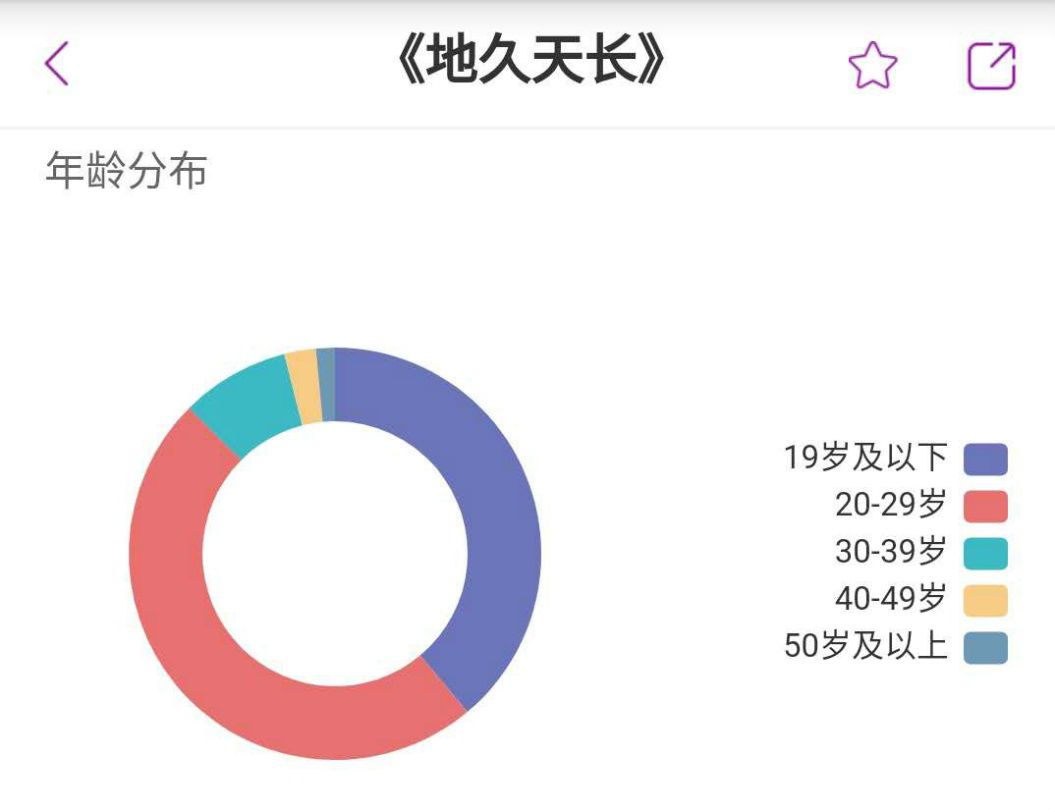

令人颇感意外的是,即便是这样的一部颇具年代感的电影,也吸引了众多

90

后甚至

00

后前来观看。截止目前,在点映场中,

90

后和

00

后一共占据了总观影人数的

87%

。《地久天长》真正意义上做到了击穿年龄段,

“我也看到了很多年轻人去看这部电影,我希望通过3个小时的讲述,让他们能从中了解自己父辈祖辈的生活,并且产生对于那个时代的认知。”

作为第六代导演中的翘楚,从《青红》《闯入者》,到《日照重庆》和《地久天长》,以及未来的家园三部曲,王小帅展现给观众的一直是自己对于过往年代独到的看法,以及自己对于电影的那份坚持。

30

分钟的畅谈转眼之间就接近了尾声,虽然并没有对票房太多的期待,但小帅导演言谈之中,还是希望能有更多观众走进电影院。经济收益之外,作为一名导演,他更希望的是用自己的作品去把观众代入到另一个时空之内,一个

“地久天长”的世界之中。

更多文娱产业资讯,可进入小程序了解!

【艺恩网】

现已入驻

今日头条

|

一点资讯

百度