文:

凭栏欲言

有人说,个人努力在大时代面前一文不值,躺平即大觉悟大智慧。

但当历史的车轮雷霆般碾压而过,车轮底下是否还有一小块净土可供躺平?

01

财政赤字

说起来,明太祖朱元璋还算是个一心为民的好皇帝,朱元璋出身贫苦,对民间疾苦感同身受,对商业没有好感,认为这是剥削民众。为此还曾多次斥责前朝那些善于理财的能臣,认为他们这是与民争利。

朱元璋定下祖训税收定额,要减税,要与民让利。

如果真的能贯彻实行,明朝已经有了小政府意识,这肯定会得到新自由主义经济学派的推崇。

但朱元璋的想法是好的,却没有顾忌财政收支平衡,加上朱元璋自己也累次给予功臣及他国使者大量赏赐,这显然不是低税收可以支撑的,这加剧了财政赤字问题。

一个错误导致了另一个错误,赤字问题导致了一系列问题:

1)

货币赤字化。宝钞滥发就是朱元璋开的头。

2)

税不足役来补。明朝实行里甲制,110户为1里,其中10户为长,其余百户分为10甲,每年由1里长带领1甲应役,明朝的表面低税收导致役的种类要远远超出最初的规定,修河修路当轿夫当狱卒,一毛钱没有不说,还得费用自担,甚至还要负责地方政府办公费用摊派。

3)

灰色收入与附加收入。政府对粮税的运输费用没有预算。运输、打包、损耗、保管等等费用皆被转嫁于民,运粮费用多可达粮税的8成,混乱的附加费给灰色收入提供了操作空间,最终被转嫁于民。

4)

拆东墙补西墙。资金挪用,甚至波及军费,甚至有的士兵7年都没收到饷银,明朝士兵饷银经常拖欠,造成军队实力衰弱。

02

贪腐问题

朱元璋亲身经历过鞑元的贪官污吏欺压百姓,深知鞑元之所以失去天下,最主要原因就是吏治腐败。朱元璋对吏治贪腐极为苛刻,官员薪酬微薄,贪腐动辄处死。

明朝公务员待遇极低,很难养家,甚至京官转任地方连路费都没有。由此催生了一个行业,专门有人放债给京官,待其出仕地方后再连本带利偿还债务,巨额利息又迫使地方官加大贪墨。

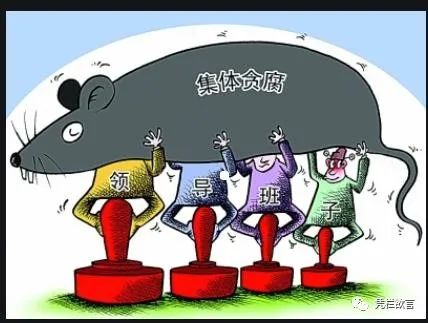

在朱元璋执政时期,严苛的吏治尚能在相当程度上震慑贪腐,而随着朱元璋的逝去,明朝的贪腐迹象迅速反弹。明朝中后期,集体贪腐已成惯例,甚至连以改革家自居的张居正都无法避免。

链条顶端的贪腐行为会被层层放大,形成巨大的贪腐成本。

最终这些贪腐成本,都会转嫁于民。

03

宝钞,货币赤字化

明初缺铜,货币不足用,明初开始发行纸币——大明宝钞。明朝税收定额,收入难抵支出。多印纸币(赤字货币化)是财政收入不足的应对手段之一,也是朱元璋进行赏赐的手段之一。

明初时宝钞大量超发。1390年朱元璋发行了9500万贯宝钞,但财政收入才折算宝钞2000万贯,一年间新发宝钞7500万贯,造成了严重的通货膨胀。1425年,宝钞价值已经仅为最初的1/7。

明初商业并不发达,对纸币需求不多,宝钞价值并非是完全的市场定价,而是

以政府控制力

确定其价值。

如果宝钞完全由市场定价,宝钞价值将折损更多。

市场化保持币值最有效的办法,是为这些流通中的货币找到应用场景

。比如美元的滥发之下仍能保持币值,就是海外市场和金融市场仍然有美元的应用场景。尤其是将

钱赶入金融市场

,就可以增加滥发货币的应用场景,从而可以让

货币滥发与币值坚挺

并存。

明朝显然尚不具有拓宽金融市场的能力,英宗朱瞻基为了对抗宝钞贬值采取的手段是提高商税并要求以宝钞缴税:

1)

回收宝钞进行通货紧缩,稳定宝钞价值。

2)

以宝钞缴税是为宝钞开拓新的应用场景,有利于稳定宝钞价值。

明朝税收定额是祖训,田赋如果超过3000万石皇帝就会觉得收多了,得减税。

明朝减税意识还是根深蒂固的,这也导致稳定宝钞稍有成果后明政府就开始减税,朱祁镇、朱祁钰,都在持续进行减税。

十几年后为了回收宝钞而设定的税率已经仅为高峰时期的1/10。

宝钞紧缩力度下降,

应用场景也在缩小

,于是宝钞再次贬值。

1432

年,宝钞一贯只值铜钱5文。1444年,米价涨到宝钞一百贯,宝钞已不能通行,“积之市肆,过者不顾”。1448年,明政府为了维护宝钞价值做出了最后的努力,

明政府发布命令“有以铜钱交易者擒治”,

但被土木堡之变影响而最终失败。

政府以控制力维护宝钞价值时,会在一定程度上消耗财政收入

(行政干预手段维持币值的消耗少,但并非没有消耗,且行政手段会透支政府信用)。

明朝既没有足够的财政收入来以市场化方式保障宝钞的价值,明初宝钞滥发史又让民众怀疑政府信用,那么就只能以

行政强权手段来稳定宝钞价值

。但宝钞价值维护显然需要依赖明政府投入打击力量,而任何投入都是有成本的,成本需要明政府承担。而土木堡之变,让明朝政府失去了承担成本的能力。

1449

年,土木堡之变发生,朱祁镇在土木堡被擒,随行众多明朝勋贵武将死在土木堡,全国动荡。此后明朝话事权逐渐被文臣系统取代,皇帝与文官共治天下。土木堡之变成为文官劝诫皇帝的反面教材。之后,在明朝做皇帝再不能随心所欲,皇帝倍感郁闷。明朝中后期的皇帝为了排遣郁闷,有去做木匠的,有去炼丹的,大概也是一种变相的躺平。

但终归是,土木堡之变让政府没有能力继续投入力量打击铜钱交易,来维护宝钞价值。再没有任何努力能让宝钞被人普遍接受,宝钞逐渐失去市场。

明初的宝钞滥印,阻止人们去相信抽象的货币符号,最终

将经济生活抑制在更低的层次上。

04

白银通缩

大约1450年(土木堡之变的第二年),明朝取消了禁用白银和铜钱的禁令,银成为主要的货币本位,铜钱作为小额货币用以辅助。

明代田赋折银之后,需要民众承担的运输损耗大为降低,理论上有利于减轻民众负担。但实际上粮税中附加费却也同样折银,杂费并没有减少。相反,田赋折银之后,白银货币化骤然加速。货币化刺激对银的需求迅速飙升。农业产出相对与银的价值下跌,造成经济通缩,失业加剧,民众生活不但没有从白银货币化受益,反受其害。

白银与铜比较来看,白银地位的提高,会更明显的刺激窖藏,加剧通缩,抑制投资,压制经济效率的提高。明末一个大财主会在家中窖藏100万两白银,许多江南富户家庭会在家中窖藏上万两白银,或者干脆埋入地下,或者打造成首饰,但终归会让白银退出流通,

从而提高利率,遏制投资,降低经济效率

。而铜钱体积更大、更易腐蚀,显然更不利于窖藏,也没人会将其作为首饰佩戴,铜币更不容易退出流通,

从而有利于压低利率。

相对来说,白银本位比铜铁本位具有更强的压制投资的能力,不利于生产效率的提高。

从长历史来看,白银货币化有利于保持长期物价稳定,但短期物价波动却可能加剧。

粮食丰年

,卖粮增多导致对白银货币资源的需求增多,白银涨价,这又加剧刺激持银待涨行为,加剧通缩;

粮食灾年

,产出减少,粮价飙涨,

刺激卖出白银换取粮食

(本句划重点)

,加剧通胀。

无论是丰年还是灾年,底层民众皆受其害,受益的是白银资本。

1)