我在咨询室里听到的最多的一句话是:

当我问“你为什么你总觉得不快乐?”时,收获的最多回答是:

以前做一档电视节目,一个女孩向我诉说她的苦恼。

她30岁,非常漂亮,受过良好教育,有一份高薪的工作,令很多人羡慕不已。但她却终日活在紧张和焦虑中。

我觉得我所做的一切都没用。不论我怎么努力,妈妈都不满意,她总觉得我没有做到最好。

生病了,也要咬牙忍着去工作;要对所有人都谦和,照顾别人的感受,唯独不能考虑自己。

我一直是按照妈妈教我的为人处事的方式去做的,但我却感觉自己活得越来越累。

其实这个女孩8岁时,妈妈就去世了。

从8岁起,她就独自一人在这个世界摸索、前行,内心一直特别恐惧。

我特别害怕别人否定我。

因为在我看来,否定我,就是讨厌我;讨厌我,就会攻击我。

没有人会站出来保护我。

所以,我每天都在想怎么能够让老师喜欢我:我必须要努力上进,学习成绩好。

我也在想怎么能够让同学们不欺负我:我必须得让他们觉得,可以从我这里获得一些有价值的东西。

是不是生气了?

是不是委屈了?

是不是对谁愤怒了?

......

这些,她完全不敢表达。

其实,很多人在婴幼儿时对妈妈都是这样的一种状态:

饿了,妈妈轻唤“来,宝宝,妈妈给你去做好吃的” ;

不高兴了,妈妈柔声安慰“来,妈妈哄一哄宝贝”

......

如果妈妈很好地呼应了你的情感,长大后,你就会敢于去表达自己的情感。

如果妈妈没有,而是你要观察妈妈是不是高兴、是不是情绪稳定 ——

如果她稳定高兴,那我就稍稍地表达一下自己。

如果她不稳定,我饿了也得假装忍着。我不高兴了,也要假装特别开心,因为只有这样,妈妈才不会伤心。

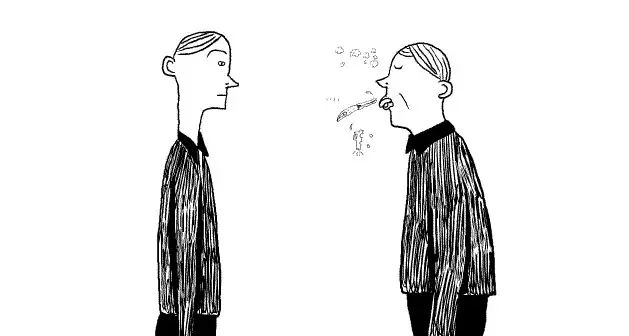

恩里克特说,在这样的一种状态下生存的我们就会形成一个虚假自体。

真实的你,是

不允许

表达出来的。

渐渐的,真实的那一部分就会变得越来越弱小。委屈和愤怒占据了我们的心。

这种情感会伴随、并影响我们的一生。长大后的个体就是极为不自信的。

如果你不能表达真实的自己,那生活会怎样呢?

你会永远战战兢兢活在一张面具之下,草木皆兵,唯恐别人发现面具下你的样子。

心,最终会疲惫至极。

自信,不仅是相信自己能完成已经熟悉的事情,还包括对自己没有从事过的事情的一种预估。

这种对于自己潜力的信任和肯定,叫做自我效能。它也形成于小时候。

▶️ 当你第一次自己想要用勺子吃东西时:

一拿起勺子,结果洒了一身。

妈妈看不下去了,

“你怎么这么笨呢?唉呀,别弄了,我又得给你洗衣服,我喂你吧。”

妈妈这样说,会让你觉得,尝试新东西时犯错,是不能接受的。

因为,这会给她添麻烦。

▶️ 你第一次系鞋带,没系好。

妈妈说,“马上要迟到了,怎么这么磨蹭呀?我帮你穿!”

......

在你的尝试被一次次打断之后,自我效能就会出现问题。

因为,这个如诅咒般的句子已经被铭心刺骨地镌刻进你的皮肉里:

“一旦去触碰一个我并不熟悉的新事物,那么,我就会惹麻烦。”

所以自卑的人会固步自封,不敢尝试,觉得自己什么都做不好。

我认识一个女人,找的第一任丈夫非常强势,对她很不尊重。她离婚了,之后又找了一个对他吆三喝六的人。

当然,后来又分手了,然后找了一个对她整天数落挑剔的人。

她对我说:“我为什么就是命不好?”

不知道的人会以为她是因为自卑,所以才找那些对她不好的人。

其实,自卑只是一种表现。

实质上,她一直在“强迫性重复”。

弗洛伊德说,如果我们儿时有一种固定模式,会希望自己在成年时重建和还原那个场景,以完成早期心理创伤的一个修复。

为什么这个女人总是找伤害她的人呢?

原来,她的爸爸妈妈对这个独生女有特别强烈的期待,因此从小对她要求特别严苛。

此时一个幼小孩子的内心非常委屈,但却无助。

长大后,她就会希望自己做得更好,能够去修正别人对她不恰当的评价。

如果她带着这样的一个模式进入婚姻,她一定得先找一个对她不接纳的人。然后,把这个人对她“不接纳”,修正成对她的“接纳”。

若你觉察到,自己的人生总是在某一个模式中轮回,你要看一看是否有一些认知或者创伤没有得到修复。

如果不去打破这个强迫性重复的轮回魔咒,你就会永远深陷其中,只不过是换了事件换了人而已。

多年的咨询经历,让我得出一个结论:

从自卑到自信,其实你只需要做到这一点:

ONE

:允许自己真实的表达

一个人能不能快乐以及顺利的在这个世界上活下去,基础就是安全感。

安全感组成的第一部分,就是镜像。

成长初期,这个镜子就是我们的家庭、父母。

你笑的时候,镜子里的人给予你的是微笑,你就是被允许的和真实的。

你哭的时候,镜子里的人给予你哭泣或悲伤,你也是允许存在和真实的。

一个8岁失去妈妈、爸爸也不管的小孩,有讨好他人的倾向,难道不对吗?如果她不那样做的话,根本活不下去。她会被这个世界毁灭掉。

父母是否在成长初期给予孩子情绪的允许和呼应,决定了我们是否会真实地表达自己的情绪。

我有个朋友,每每跟领导见面,一点头一微笑后,就会给自己一个评价:

“我怎么那么的趋炎附势啊,我怎么那么没骨气啊?”

因为她的感受是不允许被真实表达出来的,就会转向对内攻击。

人,最宝贵的就是真实感。

因为它会让你感觉,自己是特别有力量的。

所以,能真实表达的人,才会自信。

如果你觉得自己没有被这个世界特别好的接受,那不妨去找一个心理咨询师,去重建你自己真实的存在。

TWO

:

一定要和父母“分离”

分离,是我们一生非常重要的命题。

能否很好的分离,代表着你能否去建立真正的自信。

我们要和父母、原生家庭逐渐开始精神上的分离,慢慢融入到这个社会,有自己独立的生活状态,再达到完整的分离。

所谓的“我没办法,只能让父母、妻子丈夫好朋友来去帮助我”......这是一种自我合理化的过程。

我们每一个人,都是以“残缺的不完美的状态”在这个世界当中存在的。

所以,如果你把所有的问题都指向于那个不完美的爸妈,那么请问:

你在哪里?

你的力量是什么?

最重要的是,如果你把所有问题都归结给他们,意味着你放弃了你自己的力量。

如果你放弃了你自己的力量,自信又在哪里?

THREE

:

要区分“否定”和“投射”

工作中很多人都会否定你:

“你这个方案做得不够好”

“这个客户谈的不是特别恰当”

......

我想让大家看清楚一个真相:

这时,你一定要学会区分“否定”和“投射”。

如果发现自己确实经验尚有不足,就要允许你不是神。

当别人给予一些建议,先判断:

我自己在这方面,是否有成长空间?

这种否定,是不是一种建设性的意见?

如果他说的对,但表达方式当你不舒服,这时,你又要看自己有没有完成分离:

你是不是一个独立的人?

你是否可以坦然面对自己的不完美?

还有一种否定的陷阱 —— 投射。

所谓“投射”就是:

我们以为的“别人对自己的评价”,其实是“自己内心对自己有这样的一个先期的设定”。而这个设定,我们会以别人的嘴来呈现出来。

实际上,你认为的很多的否定,可能未必是否定,而是内在对于自己不接纳、不满意的一个投射。

如果一个评价导致你不自信,不是因为他人的评价消极,而是因为你内在的自我评价是消极的。

所以你会觉得,处处是歧视,哪里都是嘲笑。

有时,甚至可能是你自己“勾引” 别人批评自己。

ONE:

检视生命中的早期重要人际关系

回顾和检视一下我们早期的重要人际关系:

是不是有一些问题存在,是否有对自己不恰当的评价。

例如由妈妈的悲伤或者爸爸的焦虑而引发的一些不恰当的家庭教育方式。过于严厉、简单粗暴等等。

这些都可能是“在成年后诱发你产生自卑感”的一些隐患。

TWO:

自我识别

即,觉察一下,你的自我评价是不是真实、客观的。

要强调的是,来自朋友和亲人的观察,往往是带有情感和价值偏差的。他们的结论,未必真实客观。

可以借助一些专业的心理测评,或是专业的心理咨询师,给你更中立的结论。

THREE:

自我建设

▶️ 能力建设

你学的东西越多,面对突发状况的应变能力就会越强,你内在对于自我安全感的建设就会越良好。

▶️ 体能建设

如果你连续3天都失眠,那么,很可能会因为情绪不稳而做出一些不恰当的决策。

锻炼能让身体的激素水平发生变化,产生类似于多巴胺的东西,让耐心变得更加持久。

这使我们在应对他人评价或新的挑战时会有更加平静的状态,从而做出更好的选择。

▶️ 选择促进自己自信的环境

歌德说:“我生平最讨厌的莫过于人与人之间的互相折磨,尤其是风华正茂的年轻人。”

如果整个外部环境每天都在勾心斗角,主要精力不是放在事业和学习发展,而是无谓的人员内耗上的话,再怎么良好的心态也会受到影响。

在能促进自己自信的环境当中,才会有很好的自我效能的呈现。

▶️ 心理建设

在面对否定、质疑、挫折、挑战时,只有具备良好的心态,你才有力量去坦然面对。

最后

再强调一次,一个人自信的根基就在于:

再强调一次,一个人自信的根基就在于: