起风了吧?没对象吧?

挺冷的吧?

没人搂吧?

手挺冰吧?没人牵吧?

傻眼了吧?想脱单吧?

想太多了,寒冬腊月

还是一起穿秋裤吧!

然而,你或许不相信,这种在中国家喻户晓的国民御寒单品居然是地道的舶来品?

晚至16世纪,欧洲宫廷里出现了秋裤的雏形,就是下图里英国国王亨利八世穿的这种像白色长筒袜的东西。

亨利八世喜欢穿一种由羊毛制成的紧身裤。

这种裤子后来分化出两个支派,一个是我们熟悉的秋裤,另一个是我们同样熟悉的打底裤

此后,为了抵御来自北冰洋的寒风,来到北美大陆的欧洲人吸取了亨利八世紧身裤的精华,设计出一种连体内衣。这种内衣将人体上下身全部包住,手脚腕口紧收,锁住热量,是秋衣和秋裤的无缝结合体。

十九世纪美国报纸上的连体内衣广告,小编唯一想知道的是穿着这种内衣怎么上厕所……

而现代意义上的秋裤,在1915年才由加拿大人弗兰克·斯坦菲尔德申请了专利

(对,你没看错,所以秋裤也有专利)

,出现以后迅速火遍全球。

20世纪60、70年代至今,更成为秋冬防寒保暖的利器。

而与早早感受到紧身裤温暖的欧美古人相比,中国古人的冬天,可就寒冷得多了。

首先,光是“裤子”这种形制的服装在中国普及,就花了很长时间。先秦和汉代的时候比较常见的下装是

“裳”

——用几大片布缝缀起来的、类似裙子的东西。比较正式的服装

“深衣”

,就是把上装和裳缝在一起的。

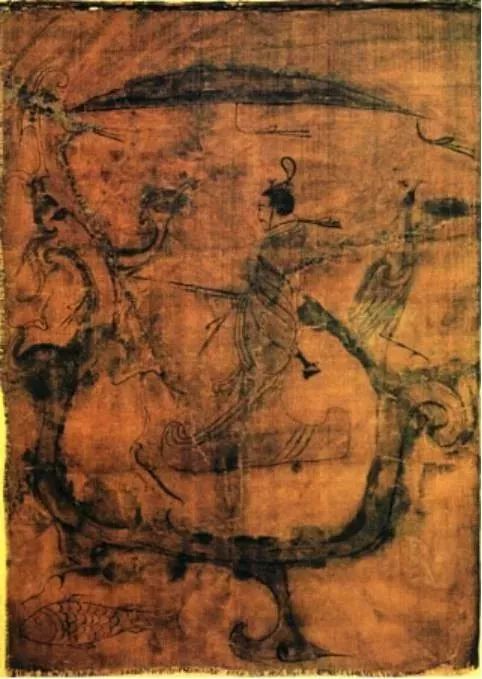

长沙子弹库楚墓出土帛画,图上男子所穿就是深衣

所以说先秦时代如果穿着裳或深衣出街,其实不用穿内裤,因为它们非常宽大,会把你的下半身遮得严严实实。只是在坐下的时候要注意,最好是跪坐。如果像现代那样两腿分开,大喇喇往地上一坐……不说了,社会风气纠察队要来了。

而如果想在“

裳

”里面穿一件护腿,比较常见的选择是“

绔

”。这个字读音与“裤”相同,它作为“裤子”的这个意思,后来也演化出了“

裤

”字。

东汉的文字学家许慎,在《说文解字》中提到

“绔,胫衣也”

,也就是用于保护小腿的服装。段玉裁注:“今所谓套袴也,左右各一,分衣(意为遮盖)两胫。”至于左右裤管,许慎也记下了它们的名字“襱”,朱骏声《说文通训定声》注释:“苏俗曰裤脚管。”

对比一下今日裤子的结构,可以发现许慎漏掉了一处重要的裤子部件——

裤裆

。

《说文解字》中没有“裆”或者类似含义的字,并不是许慎的疏忽,而是因为那时的“绔”就是一种开裆裤,是没有裤裆的。

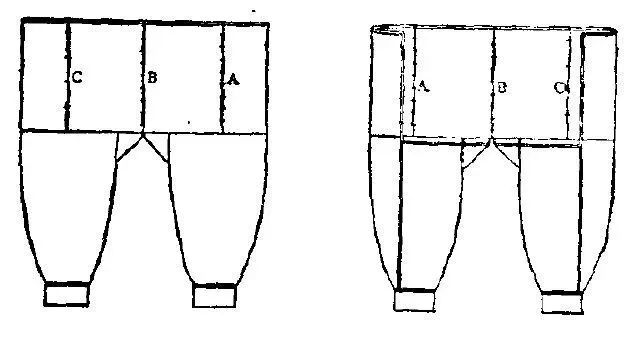

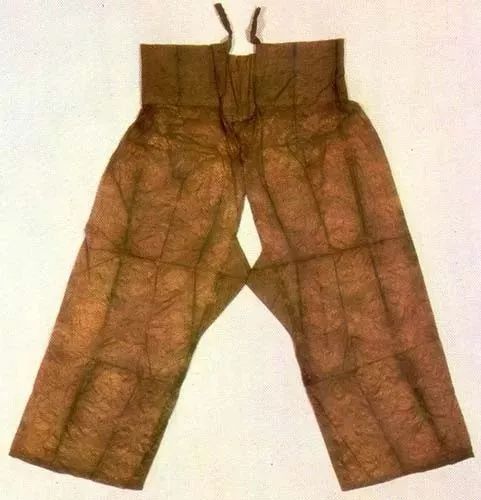

这一点也得到了考古发现的证实。荆州马山一号楚墓中出土的一件凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵绔,就是绔脚上端与绔腰相连,后腰敞开的开档式。

马山一号楚墓出土绵绔结构图,左为正面,右为背面。

图自湖北省荆州地区博物馆《江陵马山一号楚墓》

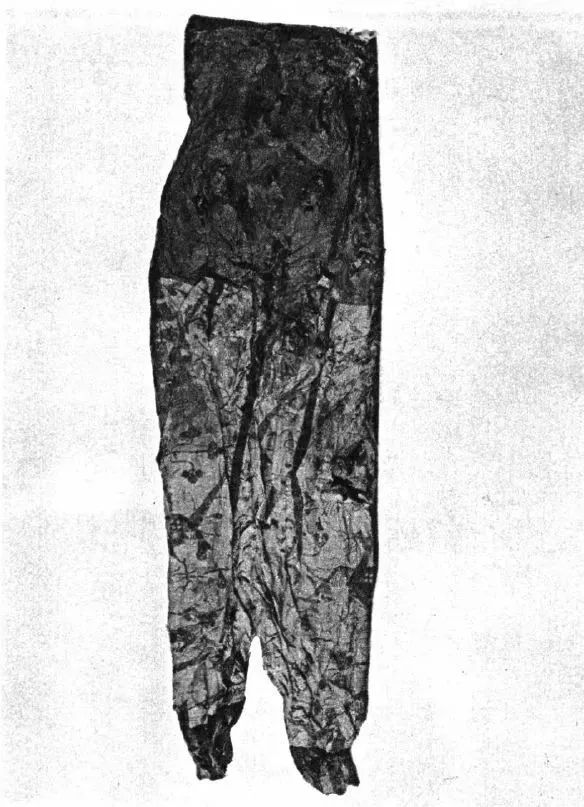

马山一号楚墓出土绵绔实物图

图自《江陵马山一号楚墓》

实际上这个时候,在下层劳动人民和士兵中已经常见有裆的裤子——

“裈”

(音昆),其中的一种“犊鼻裈”,类似于后来的平角短裤。

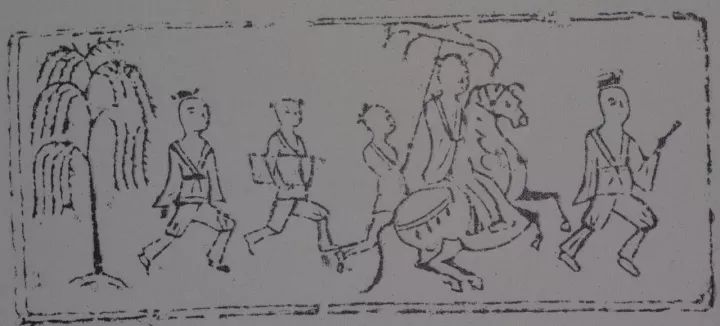

穿着裈的劳动人民,山东沂南汉画像石墓线描图

与绔相比,这种裤子在干活、行军的时候,可方便得多了。但是,也正是由于裈与体力劳动关系密切,上流社会一直不屑于穿着。

那么,自认为高贵的绔是什么时候开始变成有裆的呢?

一种说法是,战国时期赵武灵王胡服骑射,战士们骑马的时候,必须要穿上有裤裆而且更窄一些的裤子,以方便行动,保护自己的私密部位,合裆裤这才慢慢流行起来。

而另一种说法则恶趣味得多。据说汉昭帝即位后,大臣霍光专权,把自己的外孙女立为皇后。为了防止汉昭帝与皇后之外的女人亲近,霍光竟下令让后宫女性全部穿上合裆裤,只有皇后一人可以穿开档的绔。后来,宫里流行穿合裆裤的说法传到民间,百姓们也纷纷穿上了有裆长裤。

霍光像

不管这两种说法孰真孰假,至迟在南北朝时期,已经流行起穿“袴褶”的风气。袴在当时指一种合裆的大口裤,而褶是一种广袖上衣。在出土文物和文献记载中,可以发现很多关于袴褶的资料。

南京雨花台区华为工地南朝墓出土的画像砖中,出现了穿袴褶的人物形象,此为画像砖拓片

至此,合裆裤才变成一种全国人民都熟悉的服装。

但同时,开裆裤也依然活跃在历史舞台上。

晚至宋元时期的墓葬中,还经常随葬开裆裤。但研究者发现,墓中随葬的开裆裤尺寸均大于合裆裤,因而推断:当时合裆裤穿在里面,而开裆裤则是套在合裆裤外面的。

南宋 牡丹纹罗开裆裤,福建福州黄昇墓出土

为了防寒保暖,古代冬天穿着的裤子,常常会有一层衬里,衬里与面料之间会加入一些填充物,比如前文介绍的那件马山一号楚墓出土的绔,填充的材料就是绵。

但这个绵并不是棉花,而是用蚕茧表面的乱丝加工出来的丝绵,所以绵这种填充物,只有有钱人才能用得起。

想象一下,土豪穿着绵裤,长长的上衣也是加了绵的,外面没准还披了一件毛皮的大氅。室内的炉子里,炭火烧得正旺。啊!温暖的冬天。

而贫穷的人家,只能在衣服裤子中填充一些乱麻、葛等植物纤维,再靠着自身的抗冻体质与冬天的寒冷做斗争。生活在巴蜀、两广等地方的人,过冬可能还比较愉快,要是不幸生在黄河以北……那句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”并不是虚构。

一直到了元代,棉花被广泛种植,棉质冬装才成为人们过冬的武器。明清时期,棉袄、棉裤等更为流行。清代小说《镜花缘》第六十回中讲燕紫琼

“身穿紫绸短袄,下穿紫绸棉裤”

,短袄加棉裤的冬季着装,是当时人习见的。

晚清时期穿棉裤的衙役

棉裤固然保暖性能一流,但穿过的人也知道,它的一大缺点就是体积庞大,穿上以后整个人都臃肿起来了。

还有一大缺点:冬天早上从热被窝里爬出来,套上冷棉裤的时候,那感觉不要太惊悚啊……

几十年前北方冬天常见的棉裤

因此,轻便舒适又具有一定保暖性能的秋裤进入中国并开始批量生产后,很快被人们视作过冬神器,甚至在二十世纪七八十年代达到“人手至少一条”的程度。

虽然现在,随着空调和供暖系统的改善,有越来越多的年轻人正在嫌弃秋裤太土而不愿意穿秋裤。

但对于很多中老年人,以及一部分80后、90后来说,秋裤确实是多年以来的温暖记忆。

如果秋裤在古代就能获得批量生产,怕是也会成为畅销货的吧。

多多教育:给孩子提供一种全新的学习方式——在博物馆中学习。让孩子在历史文化遗迹中认识世界、感知世界、探索世界。