受罗马的语言和宗教同化的日耳曼民族

日耳曼民族的入侵过程与阿拉伯人进入古代晚期世界的过程基本相同,但两者有个本质的区别:日耳曼民族受到同化,而阿拉伯人没有。阿拉伯人的侵袭远比日耳曼民族入侵更有影响。两者之间可资比较的只有领袖:匈奴人的是阿提拉(Attila),蒙古人的是成吉思汗与帖木儿。不过,他们各自的统治时间都不长,与伊斯兰的相差无几。

看看阿拉伯人的侵袭,再看看日耳曼人:长期受到抵抗,而且缺兵少将;几百年来,他们只打入罗马的皮毛之地!……面对罗马帝国基督教,日耳曼民族没有任何反对的资本,但阿拉伯人却用新信仰的火把将其付之一炬。这,而且正是这一点,使后者免受同化。相比于日耳曼民族,阿拉伯人对被征服民族的文化没有太多偏见;相反,他们还以相当惊人的速度去吸收。他们到希腊人那里学习科学知识,到希腊人和波斯人那里学习艺术。他们没有(至少最初没有)失去理智,陷入狂热,而且也没有试图皈依自己的臣民。但阿拉伯人希望迫使这些人归顺唯一的圣主安拉,归顺圣主的先知穆罕默德;穆罕默德是阿拉伯人,那么归顺他就是归顺阿拉伯。阿拉伯人的世界宗教也是他们的民族宗教。他们为圣主服务……日耳曼入侵者打入罗马帝国后便入乡随俗。然而,当阿拉伯攻占罗马后,罗马也成了阿拉伯。

日耳曼民族非但没有向罗马引入新思想,而且

还允许(盎格鲁-撒克逊人除外)保留拉丁语,并使之成为他们所到之处的唯一交流语言。同其他领域一样,他们在语言上也入乡随俗了……当他们的君主站稳脚跟,他们便靠修辞学家、法理学家、诗人来征服罗马人。

日耳曼人有自己的法律、官员更迭记录与文献,甚至书信往来也用拉丁语。民族迁徙并未改变地中海西部地区精神生活的实质。直至8世纪盎格鲁-撒克逊人到来,影响才初见成效,但也未出现新的特征。日耳曼王国仍沿用以前的任免惯例,即统治者从平民中选拔大臣和官员。这表明,8世纪仍保留着学而优则仕的传统。日常拉丁语已近衰败,即便如此,它还是拉丁语。“我们找不出什么资料能告诉我们,教堂里的民众已经听不懂神父的讲话(9世纪也没有这样的资料)。拉丁语仍然活着,凭借拉丁语,罗马统一一直维系到8世纪”。

后来,伊斯兰把地中海西部围困起来,加洛林文化也因此回到农耕时代。平民也不会阅读和写作了。加洛林人只能从教士当中找到有学养者,结果他们不得不与教会合作。“中世纪的新特征由此出现:能左右国家的教士阶层。”至此,拉丁语成了学者的语言,并贯穿了整个中世纪。“加洛林文艺复兴”一举恢复了古代传统,摆脱了奄奄一息的罗马文化。新文化成了罗马-日耳曼文化;“当然,它的诞生要归功于基督教会”。从现有观点看,日耳曼民族的贡献主要在封建主义方面,即中世纪世界的法律与政治结构。当然,这是土地占有与买卖交换体制下大势所趋的结果。在此过程中,为了保存皇族或帝国的权力(即“行政国家”)(阿尔弗雷德·韦伯语),为了把封建体系纳入行政国家,各个阶层展开了载入史册的斗争。所有习俗,所有人际关系都打上了封建主义的烙印。北部城市同样是日耳曼民族的贡献。不过,我们必须记住,这里所谓的“日耳曼”是一个复杂而不同质的概念。查理曼大帝的帝国混居了凯尔特人、罗马人、法兰克人和撒克逊人。日耳曼色彩最鲜明的,是定居法国并在10世纪步入文明的维京人。正是他们的兼收并蓄最终构成了法兰西民族。早在11世纪,他们便远赴英格兰与西西里。他们带着法兰西文化漂洋过海。不过,他们没有到达德国。日耳曼民族受罗马的语言和宗教同化,这就使古代为中世纪提供了“可以用来自我定位的可靠的传统标杆”(韦伯语)。

12、13世纪以后,通俗文学的蓬勃发展,标志着拉丁文学的一蹶不振或节节败退。诚然,12、13世纪正是拉丁诗歌与学术如日中天之际。当时,拉丁语言与文学“从中欧、南欧以及北部地区波及至冰岛、斯堪的纳维亚、芬兰,同时由西南方进入巴勒斯坦”。不管是凡夫俗子,还是饱学之士都知道有两种语言——平民语言与学者语言(clerici, litterati)。作为学者语言,拉丁语又名语法语言(grammatica)。在但丁及其前辈罗马人瓦罗看来,拉丁语是由诸圣贤创设的艺术语言,不可改动。甚至有人把通俗文章也译成拉丁语。几个世纪以来,拉丁语一直作为教育、科学、政府、法律、外交等领域的语言不断延续。在法国,拉丁语直到1539年才在弗朗索瓦一世的干预下,不再作为法律用语。不过,作为文学语言,拉丁语却一直存活到中世纪末期。布克哈特在其著作《文艺复兴文化》中,用了数章节探讨文化的普遍拉丁化。其中一章论述了15、16世纪拉丁诗歌,作者旨在说明“拉丁诗歌的最终胜利可谓咫尺之遥”。在16、17 世纪的法国、英国、荷兰、德国,拉丁诗歌都有流芳百世的代表作。1817年,歌德于《艺术与古代》中写道:

如果有聪明的青年学者想考察过去三个世纪以来,用拉丁语写作的德国诗人在诗歌方面取得的成就,那么从更自由的世界观出发将大有裨益。不过眼下,德国人与这条路子正渐行渐远……与此同时,他还能注意到,在拉丁语仍然充当通用语言的时期,其他拥有文化传统的国家是如何用拉丁语写作,并以现已失传的方式相互理解。

这些人文主义作品与有着“新拉丁语”之称的中世纪拉丁语,存在天壤之别。不过,在14、15世纪,这种差别还没有产生。彼得拉克和薄伽丘仍深受拉丁中世纪的影响。1551年,一位意大利人文主义者认为,自己必须警惕12世纪的“坏诗人”。因此,这些诗人的作品仍然有人阅读!我们可以用15、16世纪的教学实践,以及印刷术的发明来解释这一现象。当时,摆在该学者眼前的,是中世纪学习与阅读课程已不涉及的《八作者》(Auctores octo)。但新版本层出不穷,这说明16、17世纪仍然有读者渴望阅读12世纪伟大的拉丁作家作品。此外,在近代几场轰轰烈烈的运动(人文主义、文艺复兴、宗教改革、反宗教改革)中,中世纪拉丁文学的影响仍持续不断,这一情况尤其见诸未受宗教改革波及,同时也未被人文主义和文艺复兴改头换面的西班牙。霍夫曼斯塔尔把巴洛克描述为“古代世界(也就是所谓的中世纪)”返老还童的形式,鼎盛时期的西班牙文学亦如此。

以上我们大略回顾了一段很长的时期。我们在国家之间、时代之间不停地穿梭,此乃任务使然。严谨的年代学是我们的工具,但不是我们的向导。

帝国的转移

让我们再回到中世纪早期。在查理曼大帝的推动下,我所谓“拉丁中世纪”的历史实体第一次完整地出现。这个概念在史学中并不常见,但对我们的研究必不可少。这里,“拉丁中世纪”指在通常意义上的中世纪中,与罗马有关,与罗马的国家观念有关,与罗马教会有关,与罗马文化有关的一切,即比单纯的拉丁语言与文学的复兴更有包容力的现象。几个世纪以前,罗马人就学会把自己国家的政治存在视为普世的任务。维吉尔早已在《埃涅阿斯纪》广为人知的段落中表述了这一思想。自奥维德时代起,“世界(orbis)即罗马(urbs)”的观念就发展并普及开来;到了君士坦丁时代,它甚至刻到了钱币上(此乃官方的宣传);时至今日,罗马教宗法庭的议事规范中,仍然能见到“世界与罗马”(urbi et orbi)。随着基督教提升为国家宗教,罗马的普世主义需要两个层面。除了国家的普世诉求外,还有教会的普世诉求。把中世纪视为罗马延续的观点另有其源,即奥古斯丁的历史哲学。在奥氏的思想中,三种观念合而为一。人类历史与六日创世、人类生命六时期完美地融合起来。除此之外,奥氏还根据四帝国的记载(源于对《但以理书》中预言的讽喻阐释)做了划分。四帝国中最后一个是罗马帝国。它不但对应“老年”时代,而且会一直持续,直至时间不复存在,并为天国安息日(heavenly sabbath)所取代。耶稣门徒确信世界末日即将来临(《哥林多前书》)。早期基督徒对末世的企盼就是这样融入中世纪的思想当中。中世纪作者经常引用或提及这段话(不注明出处,几乎所有中世纪引用都如此)。然而,近代文化史学家往往对此一无所知,还误以为是中世纪的自我表述。如果我们在17世纪的史书中读到“世界正处于耄耋之年”,千万不能从心理学角度解读为当时人“有时代优越感”,而是要明白,这是指奥古斯丁把世界历史的末期(罗马)比作人类的老年。在《神曲·天堂篇》中,我们看到,但丁得知天堂的玫瑰仅剩少数尚无归属。因此,他也企盼末日来临。

《圣经》为中世纪史学思想提供了帝国更迭的另一个神学明证:“不义、狂放和诓骗致富会导致国家倾覆,而后,其他国家则会兴起,并取而代之”(《次经·西拉书》10:8)。这里,由“transfertur”产生了中世纪史学理论基础的“translatio”(转移)概念。查理曼大帝开创的帝国复兴之举,可以视为罗马帝国转移至其他民族。“帝国转移”发生后,“学习重心转移”(从向雅典或罗马学习,转移至向巴黎学习)随之而来。中世纪帝国从罗马承袭了世界帝国的思想;因此,它具有普世的而非民族的品格。罗马教会的要求仍然是普世的。“教廷”与“政府”是世上最高的统治机构。在11世纪,凡事都要经过两者的协作。即便后来双方到了剑拔弩张的地步,协作仍然顺利地进行。14世纪初期,这种关系仍然是但丁思考的核心。“转移”观念深入巴尔巴罗萨(他有意向查理曼大帝靠拢)宣扬内容的字里行间。在查理曼大帝时代后的几个世纪,德国历史便与罗马复兴的观念联系到一起。不过,霍亨施陶芬时代,德国的政治诗和朝代诗大多用拉丁文写成。描写巴尔巴罗萨的最精彩的诗歌,用的不是德文,而是拉丁文(科隆“大诗人”的作品)。获取西西里的王权,让霍亨施陶芬王朝与拉丁诗歌的关系更进一步。戈弗雷的作品乃是献给亨利四世的。在腓特烈二世的西西里王国诞生了第一批意大利诗人,但此时的腓特烈二世,不但钟情其法学家撰写的戏剧,而且还收到了英国人写的拉丁颂诗。

与此同时,我们不要忘了,“拉丁中世纪”绝不仅限于弘扬罗马或复兴罗马的观念。“转移”概念表明,帝国统治权的更迭,是出于恶念而滥用统治权所致。4世纪,基督教罗马已经发展出“忏悔罗马”的观念。“罗马仿佛恶贯满盈的罪人,但为救世主付诸鲜血的行动自责,并刻苦修行,信奉基督以后,他就获准重返拯救的人群”。哲罗姆、安布罗修、普鲁登提乌斯便笃信这种观念。后来,奥古斯丁惊世骇俗地提出异议。举世闻名的罗马品格,从基督教角度看,却是一个个过错。基督徒的眼光必须从罪恶的国度——世俗罗马(其历史涉及“世俗之城”)转向尘世之上的上帝国度——“神明之城”。但丁暗中反对奥古斯丁的观点。他把维吉尔与奥古斯都的罗马,同彼得及其继任者的罗马联系起来。德国人的“Kaisertum”与罗马人的“imperium”、异教徒与基督徒、奥古斯丁与但丁的历史思想,这些不过是罗马观念中少数的对立面。然而,它们的起源和发展都离不开罗马的语言,而该语言同时也是圣经、教父、教会、经典化的罗马作家以及中世纪学术的语言。凡此种种完善了“拉丁中世纪”形象,使其栩栩如生,丰盈有度。

预售

抢先版

包邮低价

直接库房发货

先于其他渠道到你手

先睹为快

预计6月5号发货

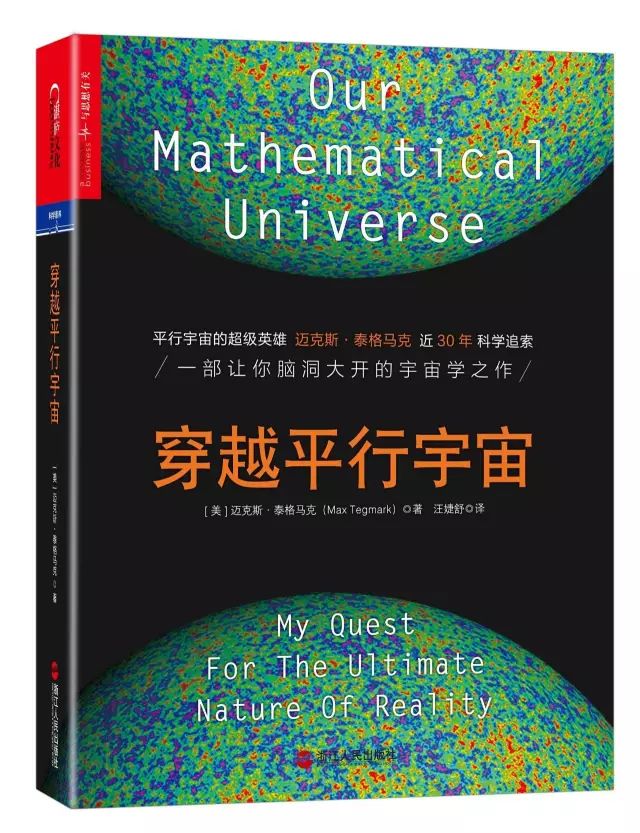

我们的数学宇宙

长按二维码或点击阅读原文低

价抢购