▲

同样是在柏林拍摄的建筑,但这组照片的语言是“没有裙房的塔楼”

用同一种表现风格

▲

通常而言,我认为在

形式上有一些共性,

便是组照的一种常见的形式,这是一种

直接的

照片组合逻辑。接触了一段时间的朋友,都喜欢无师自通地在朋友圈上发一组黑白照片,它们看起来缩略图十分统一和谐。姑且不说每一张具体拍摄质量和内容,至少

在最初级的阶段

已经触及到了组照的原则了。我认为,用同一种形式来拍摄和处理一组照片,是组照的最基础形式。

除了色彩上的统一,我们还会关注拍摄内容上的形式统一。

下面我就把常见的统一形式做一个简单的不完全总结:

◆

例子1

:

颜色统一

全部都黑白,或再细致一点全部都高对比黑白、低对比黑白等;全部都是暖色调,或全部都是冷色调等等。

▲巴塞罗那的高迪巴约之家,高对比度黑白后期处理,让人看上去有一种耳目一新的现代画之感。

◆

例子2:类似的对比

比较好驾驭的一组对比逻辑是

“零度对比”

,

即黑白底中间点缀彩色。但是现实场景中这种绝对的零度对比很难找到,我们只能以这样的趋势去寻找场景。比如“柏林黄”。

▲寻找柏林最为突出的“黄色”,拍摄成

一组照片

◆

例子3:一贯的构图

一组水平线为主的构图,对称的构图,对角线的构图,都能成为统一的构图逻辑。

而最直白的构图统一莫过于

用同样的角度拍摄形体类似的题材了,

典型的例子是那一组在高楼顶俯拍的照片。但我建议构图逻辑的统一不要太直白,这样朋友圈看起来会有些生硬,

最好是以一种更抽象的构图来表达。

例如重庆那组照片,在构图上体现的是留白,至于造成留白的构图组合却是多样的。

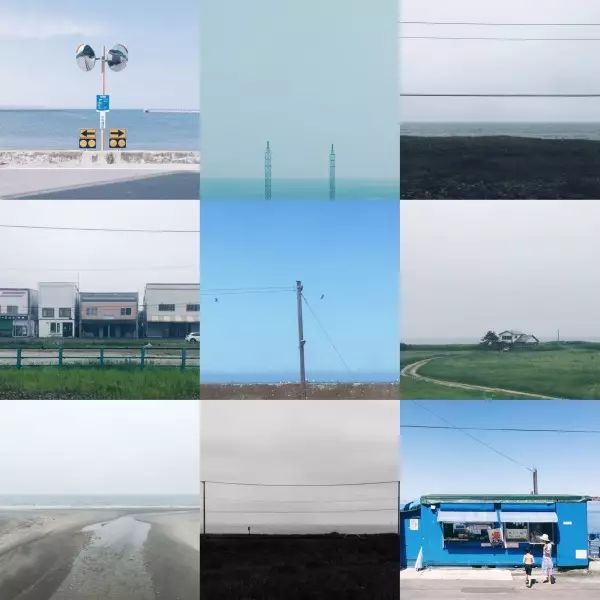

▲在日本的海边拍摄的一组,每张照片都能看到水平线。

▲重庆拍摄的这一组,“留白”是其中的共同特征。

一个事件的立体呈现

▲

▷

要具有没有文字解说的就能让人有临场感

——敏锐的观察力和捕捉能力

▷

主题和风格要集中

——即上面说的构图、颜色等要有一定一惯性

▷

摄影语言要多样

——细节、场景等都要涉及,但不宜散乱

举个例子来分析。 这组照片讲述了风雪中来到波兰一个叫热拉佐瓦沃拉的小村子

乘坐公共汽车的经历。

这组照片

视角多样

,但最后呈现的风格是一致的,

“玻璃上的雾气”

是其贯穿始终的元素,

也可以说是将焦段不同、对象不同、视角不同的照片凝聚在一起的线索。

▲开篇是火车站的一个场景

▲等待公共汽车,通过被冰封的玻璃窗表现人物

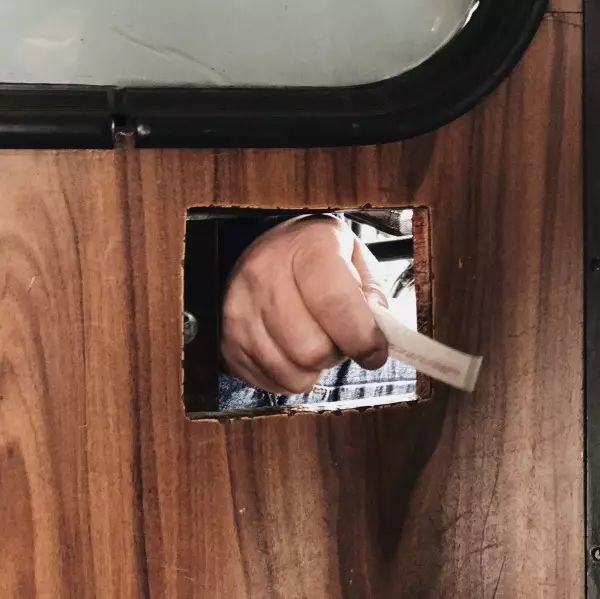

▲此处是一个细节,表现的是司机扯票的有趣细节。同时也让我们感受到了老式公共汽车的木质感。

▲用特别的视角——后视镜中的反射表达司机以及窗外的景致。强化了“我们在风雪中行进”的感觉

▲最后到达目的地,这是终点小站的场景

3/

专业摄影师们都在拍组照

专业摄影师都拍组照

▲

一组精心策划的组照或图片故事,要比单幅照照片更富感染力。

专业摄影师,特别是以艺术创作为拍摄目的的摄影师,总是会以拍摄组照甚至是长期项目的方式来进行摄影的。如果你去书店的摄影专区翻看一些著名摄影师的摄影集你会发现每个人拍摄的题材、风格、脉络都是一脉相承的,

从不是觉得什么好看就拍什么。

专业摄影师的拍摄脉络可能会是统一的,但其形式和素材又可能是多样的。许多照片也许单看会觉得很一般,只有你阅读了整本相册,又或者是看到了组照放在一起,才会被其中的意义所震撼。而在更深入的艺术领域,有时候普通观众甚至无法短时间内理解摄影师的创作意图,觉得他们高高在上不明觉厉,但有朝一日让你真正从中获得了些许亮光的时候,才会发现摄影的真正魅力。我们阅读相册,分析大师作品的方式,其实这样的思考才是正确有意义的。

世界各大摄影比赛中,尤其是专业组的摄影比赛,都不会只看单张照片“好看与否”来评判作品的好坏,而是从组照,甚至是摄影师的个人网站来判断他是否有资格获得奖项。

我有必要整那么专业吗?

▲

此处肯定有许多手机摄影爱好者觉得自己是没有必要去深究“艺术摄影”的,难道还要让我们普通人去策划些虚头巴脑自己都搞不懂的摄影项目?我认为这种观点是对艺术的反智,或许我们不用去操作之,但应该理解艺术创作的真正流程。

组照并不意味着过于专业。

我建议,手摄者至少应该学会拍组照,学会用一组照片叙述一件事物或一个场景。有兴趣的朋友,还应该有自己的长期项目。

边拍照,边整理,边思考,到后面会发现,其实我们拍照真的不是为了一张照片好看,而是可以看到自己眼中的观察,寻到自己生活的轨迹,

这才是我们手机摄影的意义。

我想,这算是普通人(或者几乎每个手机摄影爱好者)撩开艺术摄影的幕布,窥见其中一角的最好途径了。

▽点击查看

手摄技巧

时间感

丨

陌生感

丨

建筑手摄

丨

雾霾手摄

丨

iPhone7作品

丨

IPPA获奖作品工艺全解析

丨

拍情侣

丨

拍街道

丨

减法

丨

纽摄

丨

摄影张力

丨

戏剧性

丨

基本操作

丨

基本原则

丨

探场所

马尔丁

丨

日本昭和

丨

濑户内海