策划:穷游网 采访/撰文:李鷐

图:翁昕

搞艺术的人都很高冷吗?这个问题,相信听过翁昕聊艺术的人都会会心一笑。

每周二晚8点,一群对艺术感兴趣的人会从四面八方聚拢到翁昕的知乎Live里,就像是小时候放学后,我们一定要掐着表冲回家,稳稳坐在沙发上等着看最新一集的黄金档电视剧一样。从今年5月31日起,翁昕已经几乎雷打不动地举办了25场Live,最火的一期有1000多人收听,粉丝也一步一脚印地迈过了10万。

点开翁昕的主页,一幅灰色的素描头像下,只用寥寥数语写着:“苏富比艺术学院,艺术商务,一个旅英归来的艺术经纪人”。这几句言简意赅的介绍背后,有太多他没有告诉我们的事情,比如他出生在油画世家,比如他是中国最早一批出国研读艺术商务的人之一,比如他曾留学于世界两大顶尖拍卖公司旗下的学校——伦敦苏富比艺术学院和纽约佳士得美术学院,师从教科书中的传奇人物,并走遍了全球数百家博物馆、美术馆、画廊......

这幅被用作头像的素描,来自翁昕在伦敦的老师Richard Thomas

不少人因为听说了这串厉害的头衔开始关注翁昕,但其中留下的,多半是被他独树一帜的风格吸引。每次开讲前,翁昕总爱先问一句:“大伙儿都到齐了吗?咱们这就开始了啊~” 声音宽厚、平实,有种老北京人特有的实在,有点像茶馆里,大家三五结伴,围坐桌边,谈天听评书的场景。

“条理清晰”、“干货比率高”、“有说书人的魅力”、“零基础友好”是别人给他最多的评价。事实上,不管是听翁昕的Live,还是面对面和他聊天,他给人的第一印象,就是“有意思”。

或许是因为翁昕低沉浑厚的嗓音,在见到真人前,我总默认这是一位人近中年的“

大叔”。因此一照面,我便惊讶于翁昕看起来竟如此年轻。他穿一件藏蓝色毛衣,个子不算高,短短的头发,皮肤很白,鼻梁上的一副细框眼镜提醒着我,眼前人和那幅素描头像里的正是同一位。

我试探性地说:“您和我想象中长得不太一样。” 他轻快地乐道:“是吗?好多人都说,没想到我这么年轻。” 我的想法被瞬间点破,一句看似自嘲的玩笑也消解了初见的一点距离感。

我们自然而然聊起他最近的几期Live,以及他常被人点评为“有点像在听相声”的讲述风格。翁昕说,他不希望大家总把艺术当做是必须正襟危坐才能谈的事物:“艺术有它严肃的一面,但只是当我们遇到对的人、对的作品的时候,才需要严肃。比如一些犹太艺术家,他们的作品依然带有很大伤痛,那我们自然无法诙谐地去看它。” 但更多时候,艺术展露地,是它平实、打动我们心灵的那一面,

“因为当它要和我们的心灵接触的时候,它一定不是高高在上的,一定是和我们平等的。”

想要在正襟危坐和接地气之间,维持住一份恰到好处的平衡点,是不太容易的。

“我的初衷,是让艺术通俗化,但不要庸俗化。首先我会确保我写的、讲的东西是专业的。大家既不要太仰视艺术,也不要总想着‘艺术家是不是都爱吃喝嫖赌’,用这个角度去解读艺术,未免有些暴殄天物,着实可惜。”

卡拉瓦乔的艺术充满宗教崇高感,但在社交媒体上最常被人提及的往往是他的火爆脾气等八卦

能在干货中不露声色地埋下令人忍俊不禁的笑点,也能让人在笑了之后学到东西,思考了,甚至感动了,才是很多人愿意持续关注翁昕的理由。

成为一名艺术经纪人

“可能我就是个话痨吧”

经常有朋友问翁昕:“你每礼拜都讲一期Live,你不嫌累啊?” 这时他会很实诚地一笑,说:“我其实从小就是一个特别爱跟人说话的人,可能就是话痨吧!”

但也正是“

话痨

”这个特点,让翁昕很小就意识到,比起做一个艺术家,反而是艺术经纪人更适合愿意分享交流的自己。

生在一个父母都是国内颇有成就的油画家家庭,翁昕从出生起就被当做未来艺术家来培养。但学了好多年之后,他突然顿悟,“艺术家其实是一个非常孤独的工作,对于我这样的话痨来说太折磨人了”,反倒是那些经常来家里买他父母作品的画商,一手跟艺术品打交道,一手跟人打交道,挺有意思的。

2015年中央美术学院毕业生作品展,从这一刻起,一个有老师辅导的学生,成为一个需要独自求索的艺术家了

于是,从初中开始,翁昕就在目不转睛地朝着“成为一名画商”发展,以至于高考都只填了中央美术学院这一个志愿——因为当时央美是国内唯一一个开设了艺术管理专业的大学。“我估计老师都在想,这孩子是不是放弃了。” 回想当初,翁昕也觉得自己有点“猛”。

“所以我没有经历过很多同龄人思索未来要做什么的阶段,早在上初中的时候我就已经决定了,而且几乎没有摇摆。”

直到今天,当被问到想没想过某天会尝试别的职业时,他还是斩钉截铁地回答:“没想过。” 略微思考后,他带着一脸畅想的表情补充道:“但如果有一天,我在这个行业里做得足够出色了,我想转而做一位收藏家。”

在伦敦的日子

“伦敦教会我以一种非常坦荡的态度看艺术”

直到今天,翁昕仍然记得他去伦敦苏富比艺术学院面试的那天,

他见到了曾在教科书里读到过无数次的传奇人物——Jeremy Eckstein。

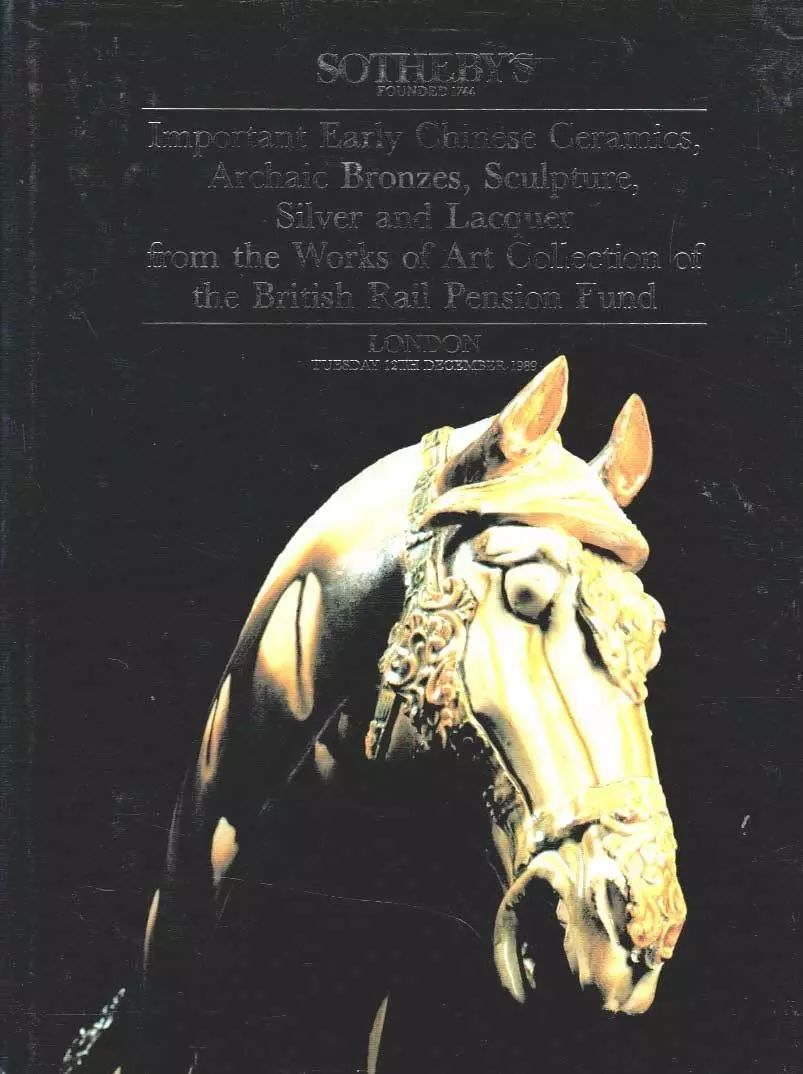

英国铁路养老基金投资的中国古董帮助他们大赚了一笔

翁昕在面试结束后试探地问:“

您就是那个

Eckstein

?

” 已经是位老爷爷的Jeremy笑眯眯地回答:“正是本人。” 听说自己在遥远的中国课本里这么牛,老爷爷也很惊讶,还招呼翁昕道:“等你来了伦敦上学,到时候咱们好好聊聊。” 就这一句话,让翁昕心想:“我说什么也得去这读书才行!”

大隐隐于市的伦敦苏富比艺术学院

后来,翁昕正式成了Jeremy的学生。Jeremy依然是课本里那个神一样的人物,但除此之外,他们每天一起聊艺术、聊生活,翁昕眼中的Jeremy,是一位在伦敦生活了60多年的优雅绅士,一位每天和宠物狗相伴的和蔼老先生。Jeremy从未夸耀过他的传奇光环,而是把一切成就归因于时代、运气及自己一点点的努力。

“跟他学习的时间越长,越能感受到他讲的东西其实是非常实在的。”

从Jeremy等一批业界前辈的身上,翁昕开始逐渐醒悟,所谓艺术,不该是束之高阁的圣物,它本来就该成为一个人生活的一部分。后来,翁昕发现,Jeremy其实就像整个伦敦的艺术缩影,在这个人们已经习惯于与美术馆和画廊做邻居的城市里,谈艺术就如同我们问“周末哪儿吃去啦?”一样,是件再稀松平常不过的事。

“

伦敦是这样一个城市,哪怕我跟街上一个流浪汉说,我给你买杯咖啡,你跟我聊聊你的故事,他都有可能会兴致勃勃地说,哎呀我觉得萨特是一个怎么怎么样的哲学家......

倒不是说流浪汉对萨特的评价就一定多么精辟,而是我们站在大街上跟人聊艺术、谈哲学,别人不会觉得你有病、‘装’,这真是一种特别好的感觉。

”

圣诞夜时,伦敦那些怀有信仰的流浪汉会齐聚圣保罗大教堂门外,等待圣诞的到来

苏富比艺术学院紧邻大英博物馆,走路只要2分钟,“尤其是涉及中国文物的课程,讲着讲着老师就会说,算了咱们别在这说了,直接去博物馆里讲吧。

”

翁昕也很快养成了每天去博物馆打卡的习惯,下午4:30下课后,翁昕就会直接“转场”到英国国家美术馆,开始一个小时左右的“沉浸式欣赏”。

“英国国家美术馆的语音导览租一年是12英镑,每天下课后我就带着那个机器,去博物馆的一个房间里面,每次只看一张到五张作品。导览内容一张画讲五分钟左右,听完它说的,我再自己看一看,想一想,这样一个小时就过去了。博物馆该关门了,我也就走了。”

国家美术馆的语音导览内容详实,平易近人,价钱也很实惠。图片来源:© The National Gallery 2016

这样的状态持续了整整一年。翁昕承认,这是一种在时间上近乎奢侈的看画方式,如果是旅行时,简直想想都会“肝儿疼”。但既然得此天时地利,翁昕就不想放过任何一个逛博物馆的机会:“毕竟伦敦是一个顶级艺术品天天有的地方,只要腿不累,脑子不爆炸,我就能天天看。”

“伦敦带给我最大的帮助,是它教会我以一种非常坦荡而自信的态度去看艺术品。

当我以后再遇到什么我看不懂的艺术品时,我可以很自信地说,不一定是我的问题呀,也可能是这位艺术家做的作品不好,他没表达清楚。或是他的感受和我的人生经验还没碰撞上罢了。

”

如果真要为自己过往的见闻做一个总结,或是为未来的旅程给出一个目标的话,应该就是“在艺术面前自信地说‘我喜欢’和‘看不懂’”了。

翁昕认为,这句话,如果没有充分的阅历和思考,和见过的作品总量,是很难张这个嘴的。这是旅行带给他的,不管在国内读过多少书都无法替代的珍贵经验。

面对汤姆布雷的《无题(巴库斯)》这样的作品,经过两年之后,翁昕的想法从“这是什么玩意?”逐渐变成“这个跟咱们草书的思路还真有点像”。这种看法转变的过程,也是欣赏艺术的一大乐趣。

“相比较而言,伦敦人更喜欢谈艺术,纽约人则更愿意谈钱。”

艺术品和钱,就像艺术市场这杆天平的两端,因此翁昕决定,

结束伦敦两年的留学生活后,继续前往纽约,到世界另一家顶级拍卖公司旗下的学校——佳士得美术学院就读。

然而,

尽管纽约是很多人的梦想,但翁昕对这里却始终不似对伦敦般情深意切。

纽约和欧洲离得远,或许是距离产生美,纽约的艺术爱好者们对艺术的热情很高,但给翁昕的感觉会稍微有点’赶’。但凡有个意大利艺术展,或是古希腊艺术展举办,纽约人都会急三火四地赶去看,生怕错过。每每看到这样的场景,翁昕总会无限怀念伦敦的从容。

充值会员卡,立刻不排队!纽约弗里克艺术收藏写道。

回国后,翁昕一直在思考,如何才能把他在伦敦感受到的从容,带给国内的艺术爱好者。他最终选择在知乎这样一个和艺术圈有一定距离的地方,传递一些美好的事物。他自嘲自己讲的是“没处使的东西”,并不是说大家看完翁昕写的东西马上就能拿来当做饭桌上的谈资,也无法一口气收获太多职业发展或艺术类考试技巧的指导,但对于这些精心准备的内容,他自有一番奇妙的比喻:

“我讲的这些作品,就像你上学时在老师要求下买的那本《百年孤独》。一直摆在书架上,但除了第一句话,你再没看过。但是你记得那个经典的开头,这就是一个契机。未来,我们总会在人生中的某个时间点,突然坐下来,脑子放空,什么都不想干,就想坐下来,忘却时间,静静地看这本书、这幅画。”

“我讲的这些艺术品中,有喜悦的,有悲伤的,有繁复的,有简单平实的。我希望它们能变成封存在保鲜袋里的种子,

就像一个港湾和后盾,

只要你知道,它们在那,

当有一天你的情绪有波动,当你需要它的时候,可以随时去把它打开。

”

为了看展而设计的旅行

“到了博物馆,你就抓着保安聊,他可能会特别兴奋的”

初次邀请翁昕来穷游网做采访,他就很兴奋地说:“好呀!我当年就是靠穷游网,才走遍了大半个欧洲和北美的。”

在翁昕走过的城市里,佛罗伦萨是最难忘的一个:

“它就像一个童话里才有的、冰冻起来的玫瑰,永远不会凋零。”

达芬奇、米开朗基罗、基兰达约..... 很多5、600年前画在修道院里的作品,至今仍维持着原样。望着它们,翁昕曾动情地想:

“等我到达·芬奇他们那样须发皆白的年龄的时候或许会觉得,佛罗伦萨应该就是我离天堂最近的地方了吧。”

而比利时,被翁昕称为是“容易错过的艺术之国”。

走进这里的教堂,那些在艺术史书页中肤色惨白、毫无生气的人物,经由壁画下的烛光一照,顿时面色红润若桃花。“像这样的细节,脱离了作品存在的环境,我们是无法知道的。所以在比利时能看到很多类似这样,只有在比利时才能明白的东西。”

如此巨幅的鲁本斯作品,放在博物馆和教堂的视觉体验是完全不同的。摄于安特卫普大教堂

如果是对当代艺术感兴趣的人,那翁昕会倾情推荐每年6月瑞士的艺术巴塞尔博览会,这是全球规格最高的当代艺术展销会。它火爆到什么程度呢?翁昕笑谈,只要预订酒店时一看,原来300瑞士法郎一晚的酒店,突然有几天飙升到800瑞士法郎一晚了!那么别犹豫,“您就挑这几天去”。

巴塞尔艺术博览会,全球艺术市场的风向标

到了艺术巴塞尔博览会上,你会发现,自己能看懂的当代艺术作品比率大大提高了。“因为这些艺术品在那不是为了传播,而是为了售卖。你能最直观地感受到,当下不管是富豪也好,还是先锋人士也好,他们的艺术品位是什么样的。这是一种非常有趣的体验。”

在巴塞尔,一切看得见的,都是可以拿钱换的——只要你来得够早,钱包够深

出国留学前,翁昕

的旅行频次不算高,但每一次都很专注。

每年,他会和父母抽出完整的一个月,飞到某个国家,按照早已精心排布好的博物馆行程来细细品味:

“这一个月可能就在一个国家,因为每个博物馆都要待上三、四天,像卢浮宫,我们是七进七出,要看过瘾了才行。”

翁昕还特地补上一句说:“这一切,要是没有当初的穷游,体验恐怕要打不少折扣。”

坦白说,翁昕看展的方式,从某种程度上刷新了我的认知。出行前,他会先确定好一个“无论如何一定要看”的展览,而且要把它放在整个行程中最完美的时间点上,即

“我一定要确保,我看这个展的时候时差已经调整好了,我的精神状态是最好的”。

这

个展览,他通常会看两到三次,一次大约三个小时,“这样这次展览的营养就吸收得差不多了”

。

有点像是品尝一道想吃又舍不得吃的菜,不敢一下吃太多,怕消化不掉;每次吃几口,细嚼慢咽,直到确保自己品尽了其中的每一番滋味,才肯满足地离席而去。这件大事完成之后,余下的行程就轻松了很多,作为“配菜”增补余味就好。

被翁昕作为这道“

大菜

”的展览,既有可能是举世轰动的“伦敦达芬奇回顾展”,也有可能是隐藏在少有人知的修道院博物馆里的一套稀世独角兽挂毯。

达·芬奇——米兰宫廷的画家展,说是百年一遇毫不夸张

在纽约北部的修道院艺术博物馆里,有一套洛克菲勒在国外收来的独角兽挂毯,十分珍贵。这样题材的挂毯世间仅有两套,一套在巴黎的中世纪博物馆,一套在纽约。据说当时洛克菲勒正在逛菜市场,一眼发现一堆哈密瓜上盖着这么一条毛毯,赶紧激动地跟瓜农说,这一车瓜我都要了,但毯子你得给我!

雪中的修道院博物馆建筑一角

一路爬上去,还没到博物馆,翁昕已经有“修道”的感觉了

翁昕回忆,他去那天下着大雪,他吭哧吭哧爬到山上的博物馆门口,已经下午两点了。“门口售票的老太太这么看着我,” 翁昕边说边把自己的眼镜滑到鼻梁的一半,透过镜片上方盯着我,“她说,你是今天来的第一个人,你图什么呀?” 翁昕耿直地回答,我来看你们的镇馆之宝独角兽挂毯呀!这时老太太就跟听见了暗号似的,直接把售票机一关,拉着翁昕说:“我估计今天也没别人来了,你跟我来,我给你好好讲讲。” 两人边逛边聊,老太太一口气地讲了很多挂毯的来龙去脉。

独角兽挂毯之一

独自一人的博物馆

旅行途中,翁昕和许多博物馆的保安、售票员都聊过,他发现这些人中既有职业保安,也有美术史毕业的硕士。从那以后,但凡有人跟翁昕哭诉,自己在国外逛博物馆逛不明白,翁昕就会给他支招:

“你就抓着里面的保安问,他会特别激动的,你也会有意想不到的收获。”

艺术的动人之处

“这是只有真诚的博物馆才会收藏的东西”

遇上一件看不懂的作品,我们通常会在它面前想几分钟,发现依然不明白,放弃了,下一张。但如果此时翁昕在你旁边,他可能就会拉住你,说:

“要不咱们再多站一会,瞎琢磨一会,让思绪在脑袋里撞一撞?没准会撞出一条路来呢。”

语调不急不躁,不徐不缓,让你欣然接受这个听起来还不错的主意。

“不一定非要看明白他的画想说的是什么,才叫看懂了一件艺术品。”

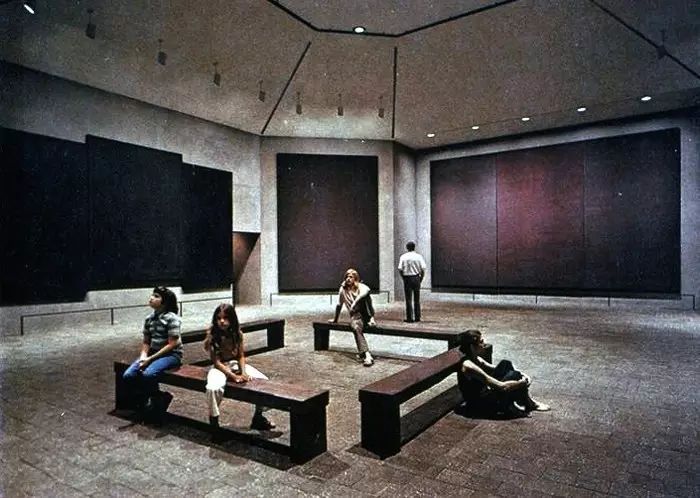

他给我举了个例子,比如一位观众,面对美国抽象派画家马克·罗斯科的一幅画,画上一片漆黑,什么都没有。此时,从这幅“什么都没有”的画中,观众联想到了自己失去的东西,想起了自己去世不久的爷爷,越想越伤感,于是开始流泪。旁边不知情的人没准还会说:“哎你看这人艺术灵感多敏锐,都看哭了!”

位于休斯顿的罗斯科礼拜堂,他的作品真的是“两眼一抹黑”

“他想的这些其实跟艺术品本身已经没什么关系了,但是他最初‘什么都没有’的这个概念,是从作品中来的。

如果他没有去美术馆,他对亲人的思念或许会一直压在心底,他需要一个契机、一个引子,去把这些情绪抒发出来。”

至于罗斯科本人到底是何用意,也许他正苦于世间没有真正理解他的人,所以涂抹了又浓又厚的黑色,来表达自己的苦闷与无奈。

“你看,虽然这位观众想的是自己的爷爷,和艺术家的经历没什么关系,但他们的精神内核却是共通的。”

翁昕认为,这种超越了时间、空间、甚至人生经历本身的情感,就是艺术真正打动人的地方。

翁昕至今记得一家他误打误撞进入的博物馆。去过伦敦的人都不会错过维多利亚与阿尔伯特博物馆,但鲜有人知道,在东伦敦的二区与三区之间,有一座维多利亚与阿尔伯特童年博物馆。翁昕路过时,猛然看见一座外墙上装饰着很多马赛克图案的建筑,还听到远处花园里有小孩子玩闹的声音,“一开始还以为是个幼儿园呢”。

他抱着好奇走进去,看到展品后大吃一惊:

“这是一个让我内心非常温暖的博物馆,它收藏了很多只有真诚的博物馆才会收藏的东西。”

这里展示了许多孩子们的玩具,不同国家、世世代代,穷孩子、富孩子......

一套非常可爱的“诺亚方舟”玩具,所有的动物成双成对上船咯

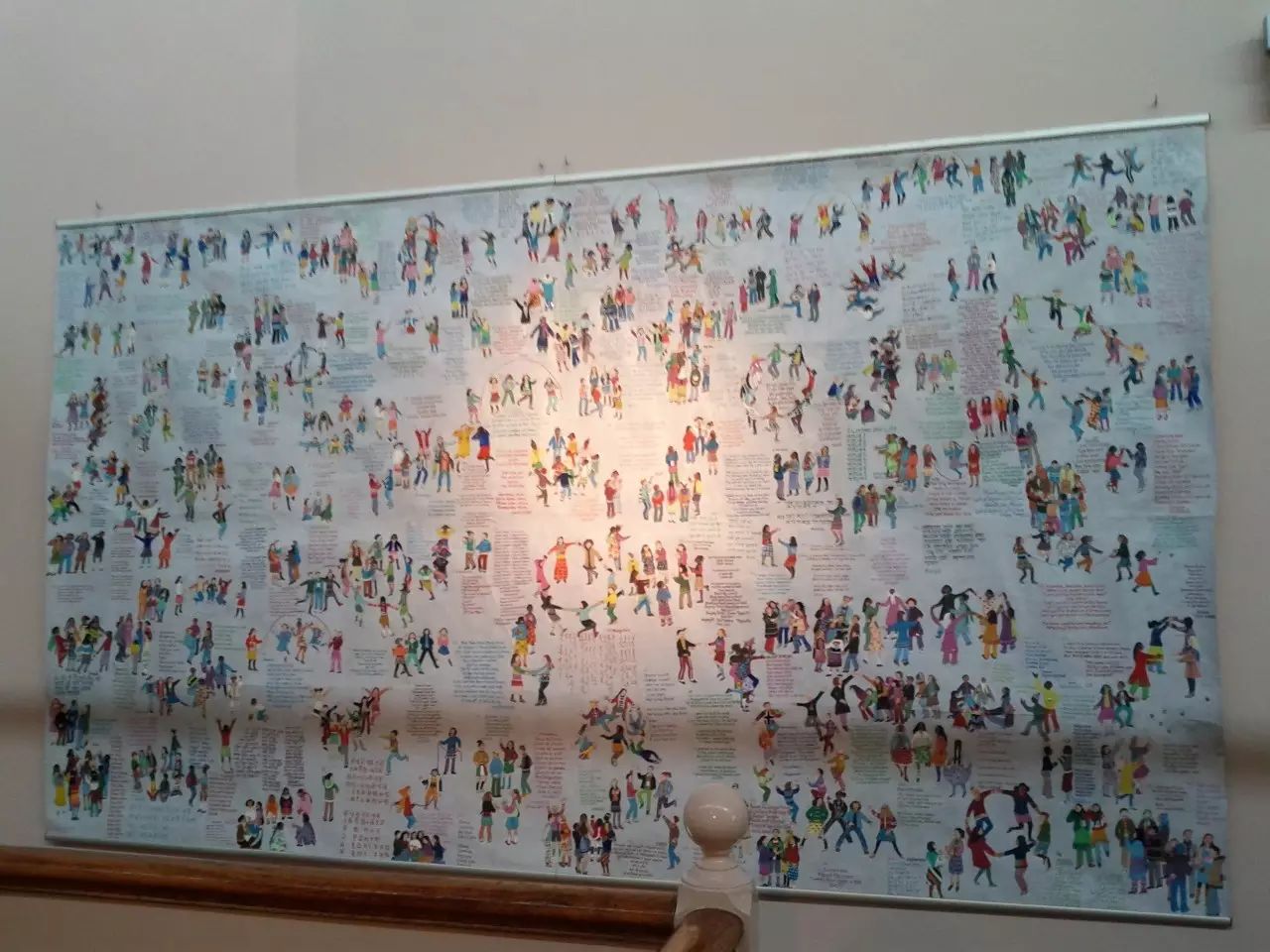

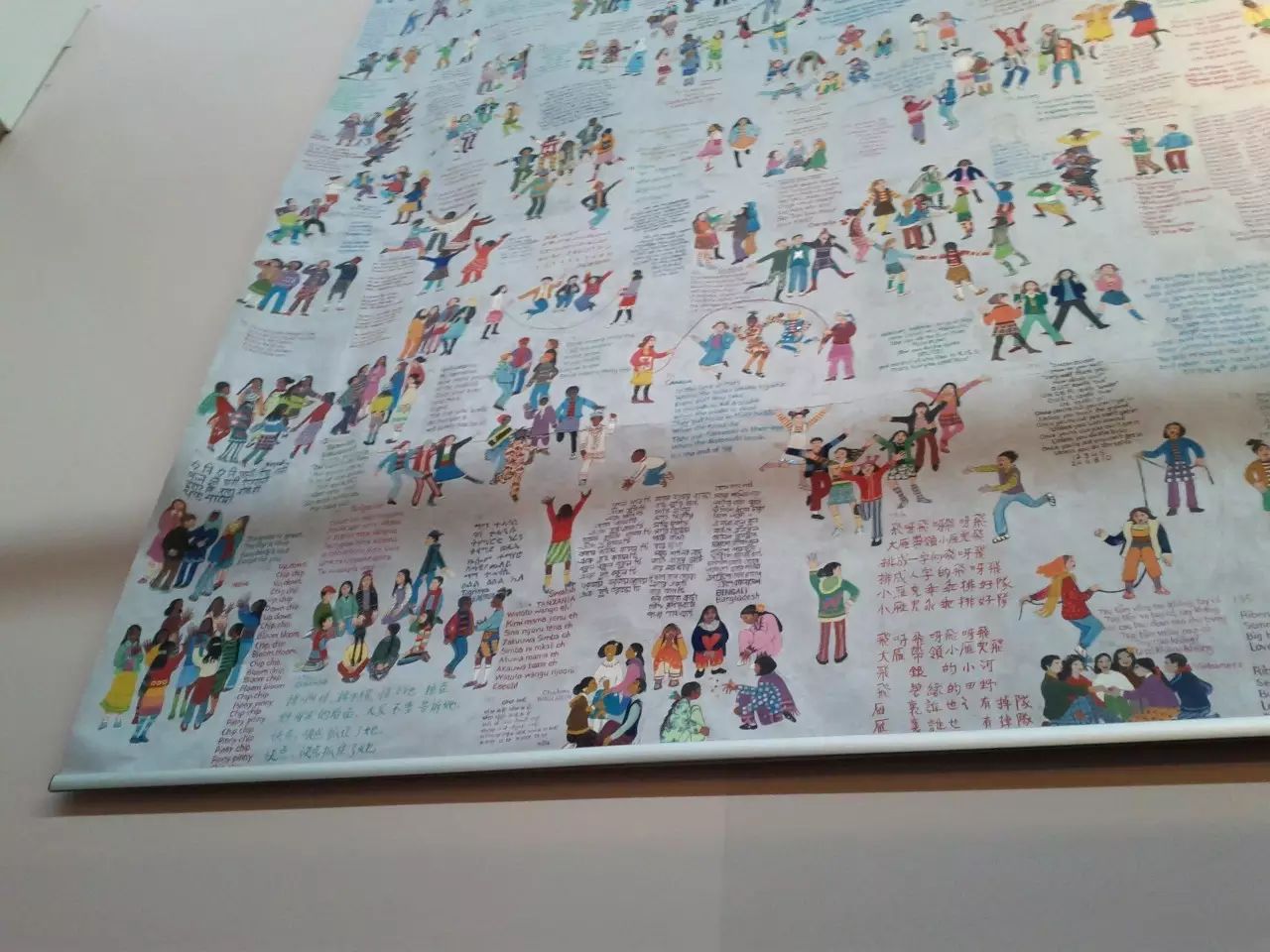

而其中让翁昕看了忍不住流泪的,是一副很大的画,画中写着不同地区小朋友玩游戏的童年儿歌。“能看到用汉语写的和英文翻译的《丢手绢》,旁边还拿蜡笔画了一圈小孩,正在玩丢手绢游戏。画上还有非洲小朋友的、英国小朋友的、台湾地区和香港地区小朋友玩的游戏和配套的儿歌......”

儿歌大全

丢手绢在左下。其他有些诸如跳大绳还能看懂,但小时候没玩过的游戏也多啊

站在这幅画前的那一刻,翁昕突然被一种质朴的情感打动了,这是多美好的一件事啊,不管这些国家和地区相距有多远,但这些儿歌里表达的真善美,都是相通的。“只可惜,当我们长大之后,为生计所迫,我们有了不同的命运。这让我非常感慨,也有点伤感。心里只有发自肺腑的一句话:世界人民大团结万岁。”

临走前,翁昕从这家博物馆的纪念品店里,买走了一本叫做《悲伤的书》的小插画书。一位父亲因车祸失去了儿子,他在书中徐徐讲述了很多二人共同生活时的温暖小事,他回忆起陪儿子一起玩足球的那个下午,和过生日时蛋糕上闪烁的蜡烛。“故事从头到尾并没讲他有多惨,但一幅幅图汇集起来,告诉小朋友,原来世界上有这样一种情绪,它和我们表面上看起来的不一样。”翁昕很喜欢这本书,一连买了好多本,回家后送给了自己的母亲,和身边已为人父母的朋友。

写给孩子的《悲伤的书》

在翁昕心里,情感的传递,是艺术最可贵的地方。它不要求你具备很高的学识才有欣赏的资格,只要10年、100年之后,当身处另一个时代的人早已过上了前人无法想象的未来生活时,依然会被这样一种情绪所打动,那么这件作品就是有意义的。

在和翁昕聊天的过程中,他不断提起“真诚”这个词。作为艺术经纪人,他最尊重的艺术家,是真诚的艺术家,因为只有真诚的作品才有可能打动人;对于来找他买画的藏家,他鲜少主动提及艺术品的“增值”问题,

他希望对方买走的是一件他喜欢的东西。

“如果你特别喜欢一样东西,那就算我告诉你,这件东西价格已经翻了五六倍了,你可能还是不会卖。

既然你不想卖,那它涨了多少钱都跟你没关系。”

伦敦的华莱士艺术基金会,曾经的赫德福德四世就是一个在艺术收藏上“只进不出”的真藏家

自由职业者看似无拘无束,其实反而更需要鞭策自己前行。翁昕出入各种场合,与各类人谈天说地,但并不纯粹为了生意。“有些朋友刚认识的时候,可能就是听说翁昕是一老北京人,还特别爱吃,就想问我哪儿有最好吃的爆肚儿!后来熟了,才突然想起来,哎你好像是个卖画的是吧?” 翁昕跟我讲起这段,我想起刚加他微信好友时,映入眼帘的第一条,就是他在欢呼自己家门口终于开了家垂涎已久的爆肚儿老店。

很难说,翁昕心里究竟是住着一个老人,还是一个小孩。当他初中就严肃决定了自己一辈子的道路时,你会觉得他思路清晰地吓人,毕竟在那个年纪,有太多孩子连自己会上哪所高中都想象不到;而当成年后的他站在一幅画前流泪时,你又惊讶于他始终保留在心底的感性与天真。我想,能在漫漫人生路上始终把握好这样的平衡,也是一种不可多得的天赋与能力吧。

对 话 翁 昕

Q:作为艺术经纪人,您的工作状态是怎样的?

A:

我会先问来买画的人预算有多少,然后会问他喜欢什么。

毕竟挂在房间里天天看的艺术品,一定要是自己特别喜欢的、能令自己感动的东西。我的职责就是要帮助他们找到这样的作品。

如果他说不知道喜欢什么,觉得宜家那个就挺好,那我就从宜家的风格出发,帮他一点点分析

,这其实是一件颇花费时间的事情。

Q:从伦敦和纽约毕业后,为什么决定回国?

A:

去伦敦上学的第一天,我说了一番特别上纲上线的自我介绍,把全场气氛都搞严肃了。大意是说,从林则徐主张“开眼看世界”开始,中国就不再是天下,而只是全世界万国中的一国,

而

今天我来到英国,是为了和中国拉开一段距离去看它,我希望这个距离可以让我更加理解,中国到底是什么样的,以及我这一代艺术经纪人在中国到底能做些什么。

在英国上学的日子,我特别清晰地感觉到中国在一天天变强,眼看着拍卖市场上那些贵得让英国人放下手里的拍卖号牌的艺术品,买家全是中国人。所以我从去留学之前就打算好,最后还是会回国发展,虽然伦敦美妙的文化生活一度动摇过我这个想法。

翁昕在伦敦的拍卖场上,幸运地见到了自己的偶像——拍卖师Tobias Meyer当场举锤的风采

Q:在大英博物馆里,您一个小时只看几张作品,这么长的时间里,您都在想些什么呢?

A:

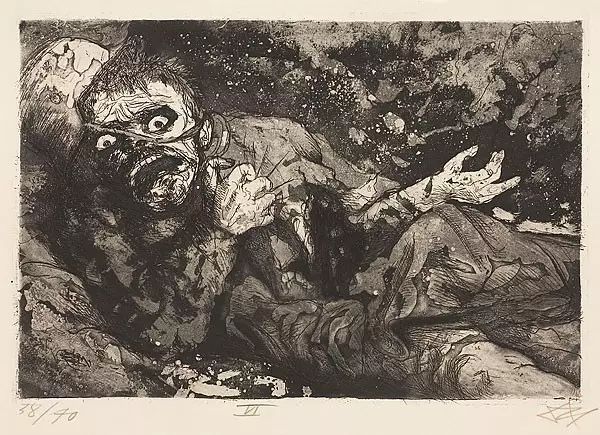

举例来说,首先还是看作品本身。当我确认我确实看不懂作品时,我会再去看标签。标签上写了艺术家的名字、创作的时代。比如它创作于1915年,一战,再看这位艺术家是哪国人,我就会想,他参没参加一战?他的作品这么血腥,有没有可能是他亲历过战争,受了刺激而创作的?如果有这个可能,我会沿着这个思路继续想,我还见过哪位参加过一战的艺术家,他们的画有没有共通的地方?他们两个有没有可能互相认识?会不会是其中的一个人影响了另一个人?

这些信息积累起来,我再回到画面上,看他的画法,判断他用的是方头笔、圆头笔还是尖头笔。不同的笔,可能就意味着他学的不同的流派。

生在和平年代的我们,很难想象艺术家奥托·迪克斯从第一次世界大战中看到了什么

Q:如果有机会穿越时空,您想和谁进行一次对话?

A:

如果老老实实地回答这个问题,我会说是波提切利。他是我非常喜欢的艺术家,

在卢浮宫里,我在一幅很喜欢的波提切利的画前,直接坐下就不走了,跟和我同行,本来以为会听我聊艺术的朋友说,你们爱看什么看什么去吧。我冒着跟朋友绝交的风险,也要坐在那多看一会,我就这么喜欢波提切利。

如果真有机会见到他,我倒不想顶礼膜拜,就是想跟他说,哥们,你画得真不错,咱们交个好朋友吧,我看了你的画有很多很多的想法,我跟你说一说?

他听了后没准会说,原来500年之后的人是这么看我的啊,挺好玩。

但我心里还有个想法,

与其让我回到过去,不如直接快进到我死后上天堂吧。因为在天堂里,这些艺术家都在啊。

比如我找着波提切利的时候,他可能正跟达芬奇下棋呢。我可以一下见着好多人。这么想的话,死亡也没有那么可怕了。