本节将详细介绍城市创新力指数的结果,具体安排如下:首先,选取部分代表性城市,依次对比城市创新指数、创业指数和创新力指数的变化趋势;其次,将指数加总到省级层面,并比较省级创新指数、创业指数和创新力指数;再次,通过城市创新指数的计算结果,描述中国各区域的创新集聚情况;最后,介绍中国的8个创新极。

3.1 城市创新力指数结果对比

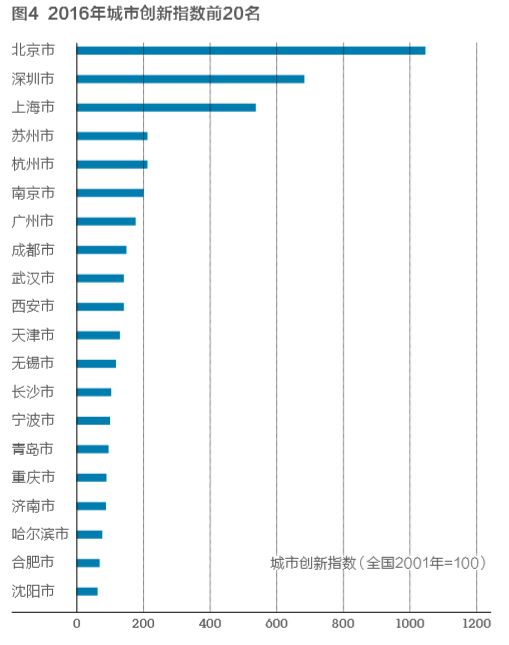

在2016年,城市创新指数的前3名为北京、深圳和上海,这3个城市属于创新指数里的第一梯队,其他城市和它们的差距相对较大(图4)。即使在这前3个城市内部,北京也是独占鳌头,其创新指数接近深圳和上海的总和。第4-10 名依次为苏州、杭州、南京、广州、成都、武汉、西安。在创新指数前20名城市中,有13个来自东部地区,4个来自中部地区,3个来自西部地区,其中来自江苏省的的城市最多,共3个,而广东、浙江、山东次之,分别有2个城市上榜。

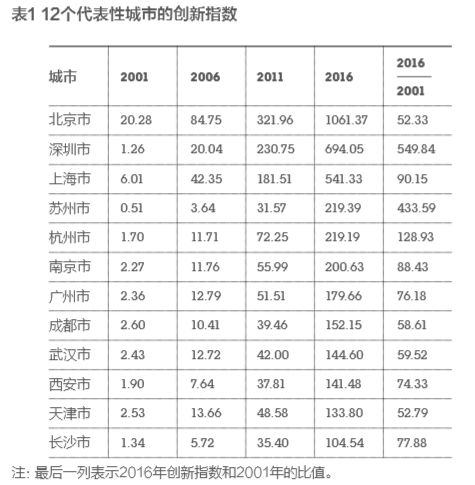

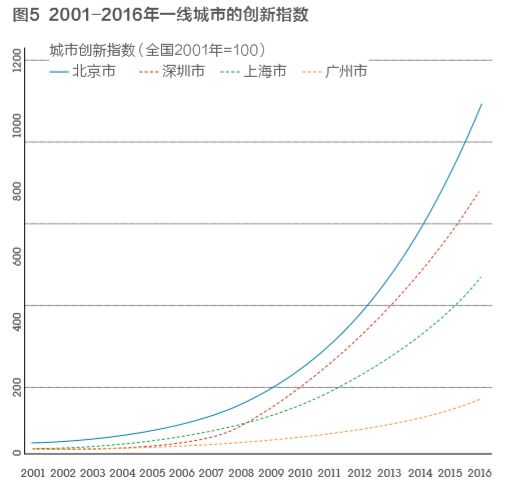

接下来介绍代表性城市创新指数的历史变化趋势,表1 展示了12个一、二线城市在部分年份的创新指数。

如图5所示,在2001-2016年间,4个一线城市创新指数的增长趋势差别较大。深圳的平均增速最快,过去16年翻了 550倍,增速远快于其他一线城市。在2001年,深圳的创新指数处于4个一线城市的末端,但在2004、2009年分别反超广州、上海,并且以现在的增长速度能在2020-2021年左右赶超北京成为第1。上海和广州在过去16年的平均增速分列 2、3位。尽管北京创新指数增长最慢,但这个城市集中了许多大企业的总部。总部经济效应使得北京拥有了最好的发展基础,所以创新指数能够一直居于领先地位。

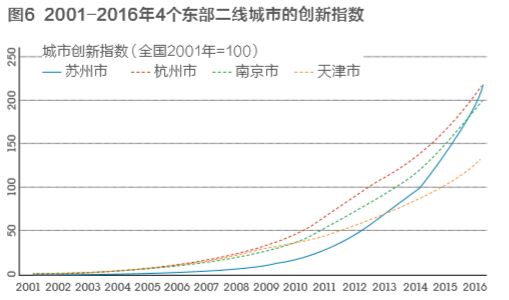

如图6所示,在4个具有代表性的东部二线城市中,苏州的创新指数在2001-2016年间的增速相对最快,16年间增加了434倍,并且其创新指数分别在2013年和2016年反超天津和南京、杭州,这可能得益于苏州开发区的成功。同一时期杭州的创新指数增速快于南京,而天津的增速相对最慢。

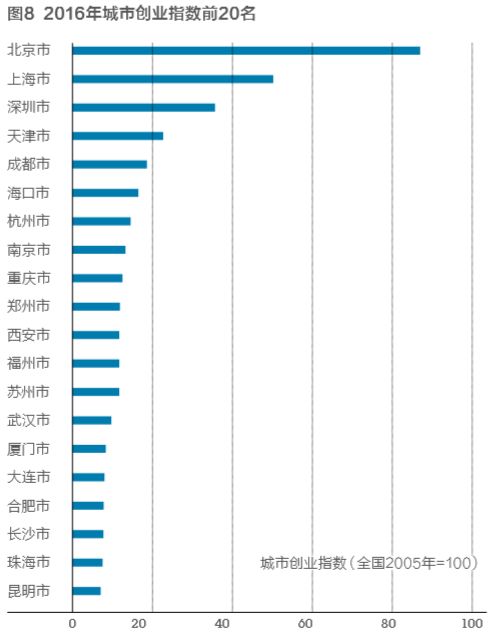

图7展示了4个中西部二线城市的创新指数变化趋势,在2001-2016年间,它们的创新指数平均增速从高到低依次为:长沙、西安、武汉、成都。在2003-2013年间,成都的创新指数均低于武汉,但在2014年反超武汉成为中西部城市的第1,并且在近几年保持了较高的增速,逐步成为中国中西部地区的创新重镇,这可能得益于天府新区的成功。2016年,城市创业指数的前3名为北京、上海和深圳,

这3个城市属于创业指数里的第一梯队,其他城市和它们差距较大(图8)。在排名前3的城市中,北京的创业指数遥遥领先,超过了上海和深圳的创业指数总和。创业指数第 4-10名城市依次为天津、成都、海口、杭州、南京、重庆、郑州、西安。在创业指数前20名的城市中,有12个来自东部地区,4个来自中部地区,4个来自西部地区,其中广东、江 苏、福建是上榜城市最多的省份,各有2个城市上榜。同一年的城市创业指数的排名与城市创新指数的差别较大,在城市创业指数前20名城市中,海口、郑州、福州、厦门、大连、珠海、昆明这7个城市不在城市创新指数的前20名;而在城市创新指数前20名城市中,广州、无锡、宁波、青岛、济南、哈尔滨、沈阳这7个城市不在城市创业指数的前20名。在上述城市中,北京市两个指数均位列第1名,其他城市各自在两个指数上的排名都不相同。

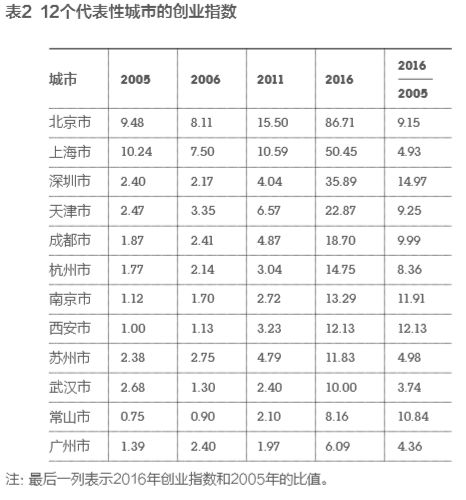

表2展示了12个一、二线城市在部分年份的创业指数。

如图9所示,在2005-2014年间,4个一线城市的创业指数波动较大,但在2014年进行商事制度改革后,它们的创业指数都呈现快速增长势头。在这12年间,北京的创业指数一直全国领先,上海基本紧随其后排在第2,深圳从 2012年开始快速增长,有赶超上海的趋势,而广州一直排在一线城市的末端。

如图10所示,在4个东部二线城市中,天津作为直辖市创业指数明显高于其他3个城市。杭州近几年创业指数的增速较快,从2013年开始在这4个城市中排名第2,或许是阿里巴巴这类互联网企业起了标杆作用。在2014年商事制度改革后,苏州和南京的创业指数增速也进一步加快。

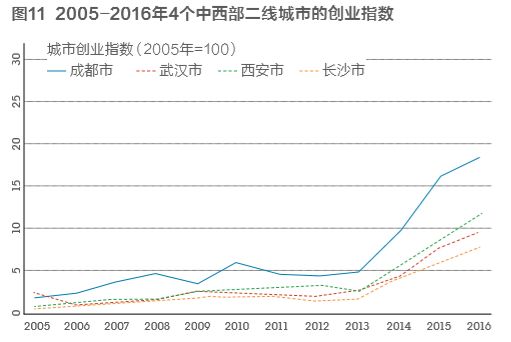

图11对比了4个中西部二线城市的创业指数增长趋势。

在2005-2016年间,成都的创业氛围一直相对较浓,尤其是2014年设立天府新区后,创业指数急速增长。另外,在过去12年间,西安与长沙的创业指数也保持了较高的平均增速,武汉的平均增速相对最慢。

基于城市创新指数和创业指数的排名,可以进一步计

算得到各城市的创新力指数。表3(见附录B1)展示了2016 年中国338个城市的创新力指数。从表3中可以看到,北 京、深圳和上海的创新力指数位列前3名。第4-20名的城市分别为杭州、成都、南京、天津、苏州、西安、武汉、重庆、 长沙、无锡、广州、合肥、大连、福州、郑州、青岛、宁波。其中有13个城市来自东部地区,4个城市来自中部地区,3个城市来自西部地区。在这20个城市中,北京、深圳、上海、 杭州、成都、南京这6个城市的创新指数和创业指数排名都相对较高(两个指数都排进全国前10),可以称为典型的“双创城市”;苏州、西安、武汉、广州这4个城市仅仅是创新指数排名相对较高(创新指数排进全国前10),可以称为典型的“创新城市”;天津、重庆、郑州这3个城市仅仅是创业指数排名相对较高(创业指数排进全国前10),可以称为典型的“创业城市”;而长沙、无锡、合肥、大连、福 州、青岛、宁波这7个城市的创新指数和创业指数排名都相对不高(两个指数均未排进全国前10)。

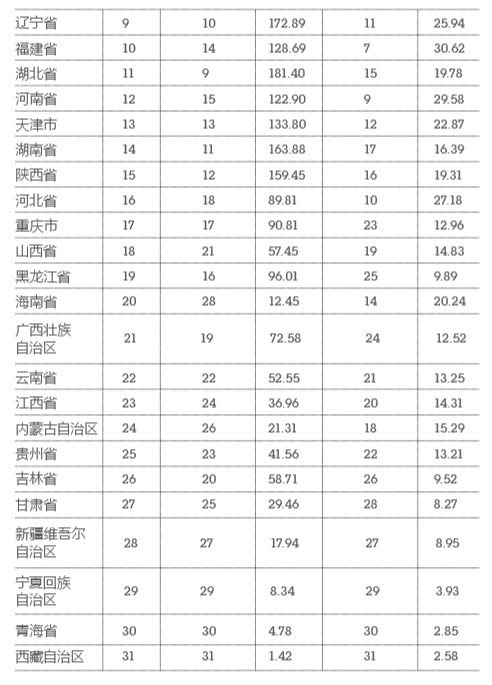

3.2 省级创新力指数对比

将城市创新指数和创业指数分别加总到省级,通过省级创新指数和创业指数,可以计算得到省级层面的创新力指数。表4列示了2016年全国各省份的创新力指数,在省级层面,北京的创新力指数依然排在全国首位。省级创新力指数的第2-10名是:广东、江苏、上海、浙江、山东、四川、安徽、辽宁、福建。在创新指数方面,广东、北京、江苏、上 海、浙江、山东、四川、安徽、湖北、辽宁分列前10名;而在创业指数方面,北京、江苏、广东、上海、浙江、山东、福 建、四川、河南、河北排在前10。总的来说,北京、广东、江 苏、上海、浙江的创新指数和创业指数都排在全国前5,可以被称为中国的“双创型”省份。

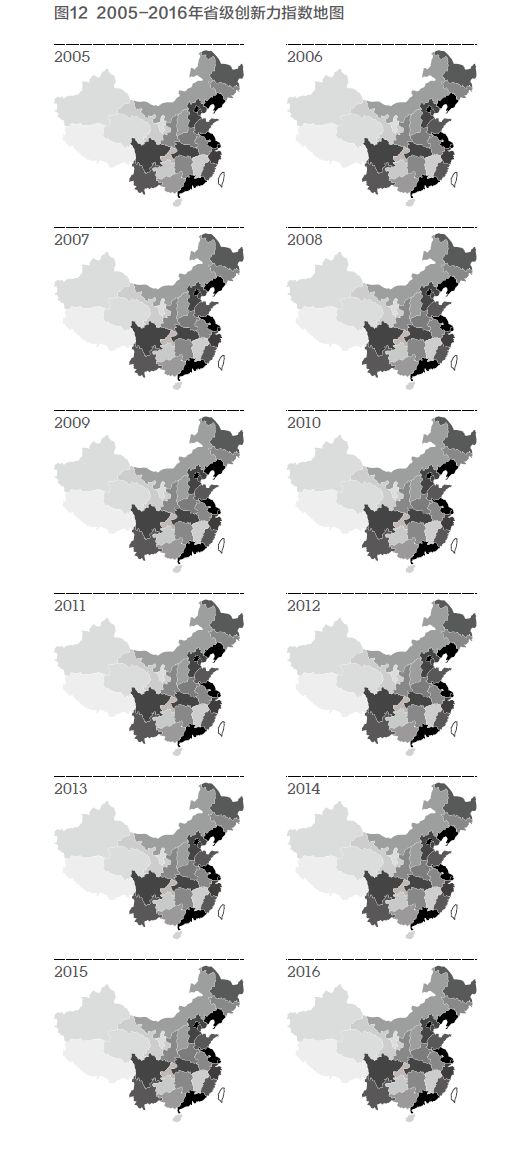

图12展示了2005-2016年省级创新力指数,省级创新

力指数是一个排名指数,在图12的各幅子图中,某省的颜色越深,该省在当年的创新力排名就越靠前。整体而言,各省份的排名在这12年间变化不大。北京,长三角的江苏、浙江、上海,珠三角的广东,这5个省份的排名一直相对靠前。而东北三省辽宁、吉林、黑龙江的排名在逐渐下降,印证了东北在经济上的衰退。在各省份中,安徽在过去12年的增长势头最猛,从2005年的第17名上升到2016年的第8名,而西部地区的龙头一直是四川。

3.3 创新在区域的集聚

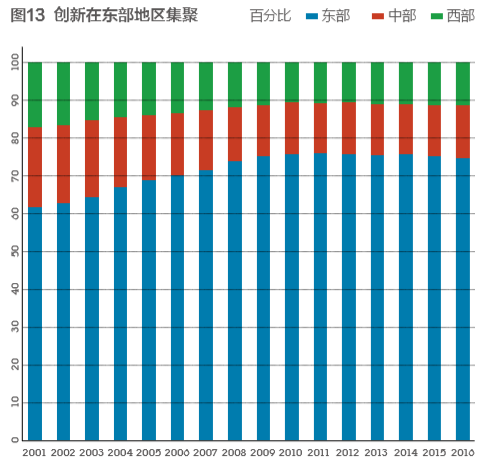

根据城市创新指数的结果,可以发现,中国的创新行为在区域分布上很不平衡,呈现出在东部地区集聚的特征。东部地区受益于地理位置上的沿海优势,贸易开放程度更高,技术水平也相对较高,其创新指数占全国的比例一直较高。在过去15年间,东部地区创新指数占比从2001 年的62%上升到2016年的75%(图13);而中部地区占比从 2001年的21%下降到2016年的14%,类似的,西部地区占比也从2001年的17%下降到2016年的11%。

为了更加直观地描述中国创新在区域集聚的变化趋势,本报告构造了地区创新基尼系数来衡量中国创新在区域上分布的不平衡程度(地区创新基尼系数的计算细节,参见本报告附录C2)。地区创新基尼系数越大,创新行为越集中于少数地区。

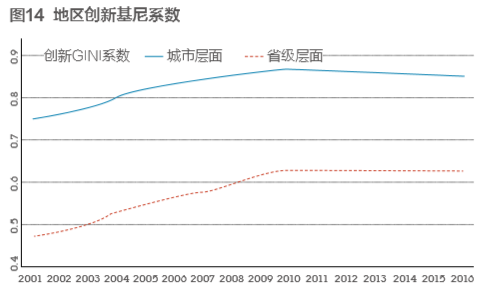

如图14所示,在2001-2016年间,中国的城市创新基尼系数一直大于0.76,处于较高的位置,这表明中国的创新行为在城市上的分布是高度集中的,即创新主要集聚于少数城市。尽管省级创新基尼系数低于城市创新基尼系数,但在过去16年间一直保持在0.48以上,也就是说,从省级层面来看

中国的创新行为也是高度集聚的。值得一提的是,无论是城市创新基尼系数还是省级创新基尼系数从2001至2009年都处于上升趋势,说明在这9年间中国的创新行为越来越集中于少数区域。然而,在2010-2016年间这两个地区创新基尼系数变化不大,甚至有缓慢下降的趋势。一种可能的原因是, 在2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》后,为了建设创新型国家,全国各地区陆续推出一系列创新政策,鼓励企业申请专利,导致了各地区间的“创新锦标赛”,这会降低区域上的创新集聚程度。

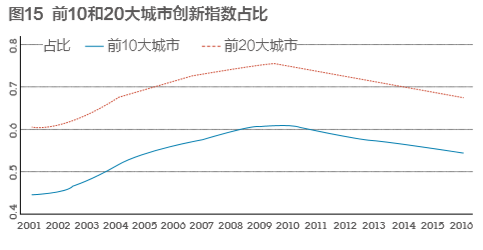

图15展示了2001-2016年间,城市创新指数排前10、 前20城市占中国整体创新指数比例的变化趋势。在这16年间,前10大城市占比均超过45%,前20大城市占比都超过 60%,这进一步说明了中国的创新行为在少数城市集聚。 同样的,从2009-2010年左右开始前10、前20大城市创新指数占比都逐渐下降,这也表明近几年中国的创新行为在区域上的集聚程度在不断降低。

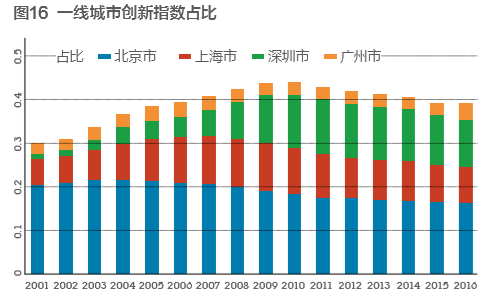

以4个一线城市为例,在2001-2016年间它们的城市创新指数占全国比例处于30-45%之间,这也说明中国的创新行为主要集中在经济发展水平较高的城市。对照图16可以发现,在2001-2016年间,4个一线城市创新指数占比的变化趋势也是呈倒U型的,即在2001-2009年间上升,但在2010-2016年间下降,这一现象进一步表明近几年中国的创新行为在区域上的集聚程度正不断降低。

创新极

考虑到中国创新行为在区域上的集聚特征,本节将比较中国8个创新极的创新指数。(8个创新极所包含城市的详细信息,参见本报告附录C3)

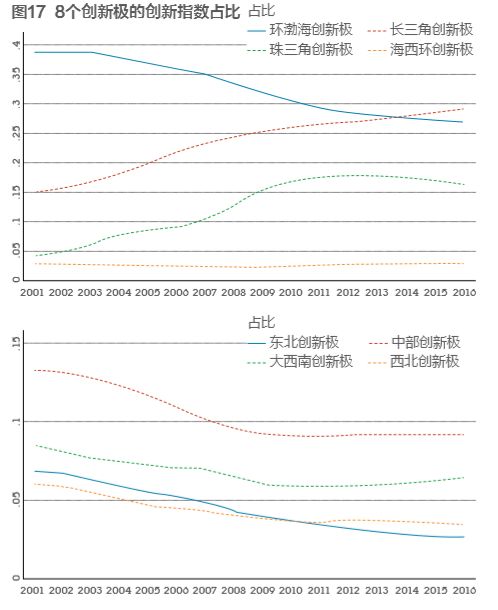

如图17所示,在2016年,长三角、珠三角和环渤海这3个创新极的创新指数占全国的比例超过73%,目前中国的创新行为主要在这3个创新极集聚。在2001-2016年间,只有长三角和珠三角这2个创新极的创新指数占比在不断上升,长三角创新极的创新指数占比从2001年的15%上升到 2016年的29%,珠三角创新极的创新指数占比从2001年的 4%上升到2016年的16%。而环渤海、海西、东北、中部、大 西南、西北这6个创新极的创新指数占比均呈下降趋势,其中环渤海创新极的创新指数占比在16年间下降最多,达到了12个百分点。

接下来进一步计算8个创新极各自的创新基尼系数。从图18可以看出,环渤海和西北这2个创新极的创新基尼系数较高,这表明,它们各自内部的创新集聚程度都较高,环渤海创新极的创新行为主要在北京集聚,而西北创新极的创新行为主要集中于西安。在2001-2016年,长三角、珠 三角、中部、大西南这4个创新极的创新基尼系数也呈倒U型,在2009年后,这4个创新极各自内部的创新集聚程度都在不断下降。有趣的是,过去16年间,东北创新极的创新

基尼系数在不断下降,其内部的创新行为越来越集中于哈尔滨、沈阳、大连、长春这4个城市。而海西创新极的创新基尼系数一直相对最低,即其内部创新的集聚程度相对较低。