“通往地狱之路,常由善意铺就(The road to hell is pavedwith good intentions)”

——塞缪尔·约翰逊

上文说道,美国的两位国父——汉密尔顿和杰斐逊三观不合,他们俩的路线分歧一直伴随着美国两百多年的历史,一直发展到今天。

实际上这种路线分歧并不是美国特有的现象,在中国历史上同样存在,这就是法家和黄老之学之间的分歧。

大家可能都听说过儒家和法家,其实儒家在洗脑方面还有两下子,但是对于经济治理完全没什么概念,因为儒家和法家是对头,本着“敌人的敌人是朋友”的原则,将法家另外一个对头黄老之学的一些经济理念吸收过来,简化为“轻徭薄赋”,“与民休息”,基本算是半吊子的黄老之学。

法家和黄老之学虽然针锋相对,但是他们具有共同的源头——道家。

道家思想在中国源远流长,在老子之前早已存在。道家学说的政治经济学源头,可以追溯到创立齐国的吕尚(即姜子牙),并在春秋时代管仲手中发扬光大。

在封神榜里,姜子牙是元始天尊的弟子,是左手杏黄旗,右手打神鞭的神仙。但在历史上,吕尚在辅佐周文王之前,其实是一个不太成功的小商人,干过宰牛卖肉的屠夫,后来年纪大了杀不动牛了,改行开酒店卖酒。

吕尚饱经社会历练,尝遍试探炎凉,见识人间百态,因此他可以理解各个阶层的利益关切,提出各个阶层的人都能接受的解决方案,这就是《六韬》(又称《太公兵法》)。

吕尚不仅善于治国打仗,而且善于经商。在周朝建立之后,吕尚这个头号功臣,没有选择帝国腹地土地丰腴之处建立封国,而是选了靠海的山东齐地作为封地。在当时多数人眼中,齐地是鸟不拉屎的贫瘠之地。《汉书·地理志》载:“齐地负海潟卤,少五谷,而人民寡。”从农耕的视角来看,齐地确实价值不大,但是从经商的角度看,齐地却是一块风水宝地。齐国从一开始,就是推行重商主义的国家。

你没看错,齐国的立国之本,就是十六世纪之后欧洲诸强赖以繁荣发达的那个重商主义!

齐国初建时,在注重发农业生产,确保自身粮食安全的基础之上,利用境内矿藏丰富、鱼盐资源丰富的特点,大力发展冶炼业、丝麻纺织业、渔盐业等手工业;齐国的铜矿尤其丰富,在那个年代,有铜矿就相当于拥有铸币权;齐国还利用交通便利、人民有重商传统的优势,大力发展商业,推行与列国进行进出口贸易的外贸政策。

在“农、工、商”三业并举的宏观战略指导下,齐国成为西周及春秋时期的成衣出口大国,制造的冠带衣履畅销天下;鱼盐商品流通列国,齐国的刀币成为流通于列国的硬通货,诸侯纷纷前来朝拜,齐国逐步由偏僻荒凉的小国穷国,发展为雄居于东方的大国富国。

齐桓公时代,任用管仲为相,进行全面的改革,齐国国力进一步强盛,成为春秋五霸之首。管仲改革包含了政治、人事、兵制、经济、法制、外交方面的一整套解决方案。管仲在从政之前也是大商人,因此他的改革主要是从商品经济的角度出发。管仲的经济政策是多角度,全方位的。

管仲改革使得齐国生产力获得迅速发展,经济强盛,依靠强大的经济实力使得齐国成为五霸之首。管仲经济改革的指导思想,是自由主义与国家主义(社会主义)相结合的经济学。其中自由主义的部分,是黄老之学政治经济主张的源头,国家主义的部分,是法家思想的源头。因此,法家和黄老之学共同奉管仲为他们的经济学鼻祖。

法家和黄老之学既然有共同的源头,它们为何又会针锋相对呢?

吕尚的道家学说调和了社会各阶层的利益。后世的权贵精英们挑选其中有利于自身的方面,将其包装为黄老之学。而平民们也根据自己的利益诉求挑选其中一部分内容,将其包装为法家。由于平民自身的力量无法与权贵们抗衡,因此他们就把希望寄托在一个贤明的君主身上。君主虽然理论上权利最大,但是权贵阶层人多势众,因此他也需要打击权贵过于强大的力量,来推行国家各项政策。于是双方一拍即合,法家成为君主与平民结盟,来对抗权贵阶层的意识形态。

随着经济发展,贫富差距日益拉大,阶级矛盾日益凸显,法家和黄老之学的分歧和矛盾也就日益明显,直至变成你死我活的阶级斗争。

管仲改革后的齐国是一个什么情况呢?

推销“普世价值”,提倡尊王攘夷,在此基础上建立并领导国家联盟;

实行“胡萝卜加大棒”的外交政策,在此基础上建立本国霸权;

通过金融霸权建立威慑,发动货币战争掠夺列国财富;

成为文化高地,资助文教事业,通过控制教育和舆论手段,来推销本国价值观,巩固本国的霸权地位;

建立自由贸易区,倡导自由贸易原则,通过掌握强势生产力和贸易霸权获得财富;

实力衰落,无法维持霸权时,则实行“孤立政策”,通过相对独立的外交地位与各国做生意。

简单直观的类比,大家可以把齐国看做一个春秋战国时代的“齐利坚”,推行自由主义经济学,经济发达,文化领先,人民富裕。正如今天的美国一样,齐国的经济成就也引发了一部分文化人的追捧。

齐国可能是全世界最早认识到货币的重要价值,并发动货币战争的国家。《管子》认为,货币是国家控制经济的重要工具,“先王运用货币,以守财物,以御民事,而平天下。”齐国的霸权就是建立在货币战争的基础之上。

美国前国务卿、犹太人基辛格有句名言:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币发行权,谁就掌握了世界。”

食盐在春秋战国时期是重要的战略物资,其重要性不亚于今天的石油。靠海的齐国是当时的头号产盐大国。管仲实施的盐业专卖方针,敞开盐池让民间自由出产,然后由国家统一收购。因为垄断盐业的渠道,控制了食盐的产量,从而可以操控报价。齐国的盐出售到别国,价格能够抬升到成本价的四十倍,齐国政府和商贾都得利颇丰。由于税负主要由外国老百姓负担,因此齐国人很拥护这项政策。美国的石油美元战略虽然要更加复杂和精巧,但是基本原理与此是相同的。

只要把石油换成食盐,把人类和世界换成华夏民族以及诸夏各国,齐国早在两千多年前就已经践行这句话。贸易和金融总是比制造更容易赚钱,因此齐国逐渐轻视生产,主要面向流通环节,逐渐成为一个商业金融大国,依靠金融的神奇力量操控他国经济,控制市场,达到不战而屈人之兵的目的。

随着齐国经济日益发展,权贵阶层权势熏天,其中的一支田氏不仅架空了国君,颠覆了吕氏政权,史称“田氏代齐”。为了维护自身统治的正当性,田氏新王用金钱资助学术,创办了稷下学宫,将黄老之学尊为“显学”。

黄老学派提出了“道生法”、因天循道、守雌用雄、君逸臣劳、清静无为、因俗简礼、休养生息、依法治国、宽刑简政、刑德并用等一系列的政治主张。除此之外,黄老学派还提出了“天下为公”和用法律来约束君权的主张。

可能很多读者不太理解上述名称代表的含义。用现代汉语来表述,黄老之学的核心政治经济思想是:

有限政府,实行君主立宪的虚君政治;

“把君主权力关进笼子”;

依照自然法,依法治国;

杜绝政府行为,用“看不见的手”来调控市场。

对,你没看错,这就是西方自由主义政治经济学的基本内容。黄老学派将《道德经》中的“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”归纳为“无为而治”,实质就是哈耶克的“自发秩序”。两者都强调个人主义倾向,经济活动有自身规律因而要遵守它的“道”,都指出经济活动的主体人的经济性的前提,都认为人民利益的实现对社会总体经济运行和秩序正常运转的重大作用。

哈耶克1966年9月在东京演讲时,谈到自发秩序理论时,直接引用《道德经》中的名句“我无为而民自化,我好静而民自正”来证明自己的观点。

《远东经济评论》总编迈克、英国哲学家JJ·克拉克等人认为,道家思想(其实是“黄老之学”,这些人对中国文化也是一知半解)才是西方自由主义的真正源头。他们认为近代重农学派的代表人物魁奈将老子所说的“无为”翻译为“自由放任”,并对亚当·斯密产生了直接影响。著名英格兰经济学家L·Young则认为,亚当·斯密的自由经济思想,可能来源于司马迁的《货殖列传》中“低流之水”的市场机制,“看不见的手”就是“无为而治”的另一种表述。

在中国历史上,法家和黄老之学这两种治国路线,曾经针锋相对地斗争了数百年。战国时期,可以看作是以秦国为代表的法家路线和以关东六国为代表的黄老路线之间的斗争。这种斗争在秦朝统一后仍然没有结束,甚至贯穿整个汉朝。汉朝后期越来越失控的党争,直至引发黄巾之乱,三国乱世,甚至五胡乱华,本质上都是法家与黄老之学之争的结果。

在中国,法家和黄老之间斗得是如此惊天动地。汉密尔顿和杰斐逊生活在同一时代,并且共同作为美国的联邦政府核心成员,思想上的巨大鸿沟,当然导致他们处处针锋相对了。很显然,汉密尔顿的政治观点类似法家,从现实需要出发,从政治经济金融等角度出发,打造一个强有力的国家体系,加强中央集权。杰斐逊的政治观点则类似黄老之学,主张发扬自由民主。

他们俩的路线分歧,源于他们各自原生阶级的差别。

亚历山大·汉密尔顿是一个典型的屌丝凤凰男,于1757年1月诞生于英属西印度群岛的尼维斯岛(位于加勒比海,是个旅游胜地),是一个没落的种植园主女儿和一个穷困潦倒的小贵族的私生子。他是美国众多国父中唯一一个出生在美国本土以外的人,这一点也为他日后竞选总统失败埋下了隐患。

尼维斯岛

汉密尔顿9岁时,父亲抛弃了他和母亲,为了补贴家用,小汉密尔顿去一个名叫尼古拉斯.克鲁格(Nicholas Cruger)的纽约商人开设的客栈作伙计,13岁时母亲逝世,克鲁格因为健康原因返回纽约,他让年仅13岁的汉密尔顿管理他的客栈。

汉密尔顿从小就显示出与众不同的远大志向,其他孩子还在玩游戏的时候,他已经立志长大要做北美殖民地的政治领袖,说不定他也说过“燕雀安知鸿鹄之志哉”之类的话。他阅读了每一本能够得到的书籍,不管是英语的、拉丁语的,还是希腊语的。他在很小的时候就学习了不少商业和经济知识,能清楚、有力地表达自己的主张。这种表达能力给他日后生涯奠定了基础。

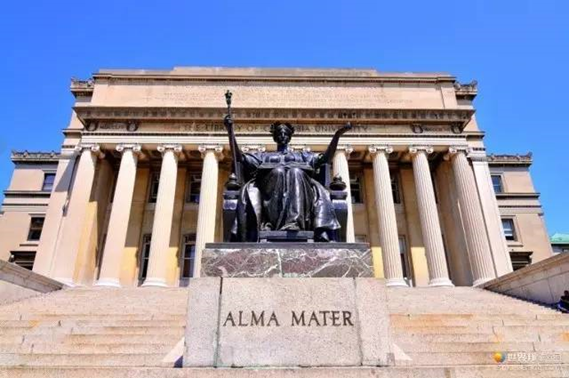

汉密尔顿的卓越天资使得克鲁格认定他日后一定是个了不起的大人物,于是决定资助他去接受更好的教育。汉密尔顿拿着克鲁格的资助款来到纽约,申请到国王学院(哥伦比亚大学的前身)学习,但是因为他之前都是自学,基础不牢,所以没有被录取。他决定先到新泽西伊丽莎白镇的一所预科学校去。

汉密尔顿的母校——哥伦比亚大学

汉密尔顿就是那种即聪明又用功的学霸。因为他知道自己的受教育机会来之不易,因此格外珍惜。他每天看书到午夜,早上又很早起床,到一个安静的墓园去继续读书。他写了很多文章,每次都努力改进自己的风格。在伊丽莎白镇待了一年后,汉密尔顿收到了国王学院的录取通知书。

汉密尔顿还是孩子的时候曾写下这样一段话:“我渴望成功,为了成功,可以去冒生命危险,但是不能牺牲人格。我希望能发生一场战争,让我展现自己的能力。”美国独立战争就给了汉密尔顿施展才略的机会。战争中汉密尔顿的才能很快被上级发现,被提拔为乔治华盛顿参谋部副官。

1780年2月,他与纽约最显赫的望族舒勒将军的女儿伊莉莎白结婚,从此跻身于特权阶级社会,并结识了一大批有钱有势的豪富、社会名流。

至此,他的成长历程,完美诠释了一个凤凰男的奋斗史:一个乡下来的穷小子,靠着个人努力挤进一流学府,在工作中表现突出,迎娶了上司的白富美女儿,走上人生巅峰。要是一般凤凰男,走到这一步也就心满意足了。而对于胸怀大志的汉密尔顿来说,这仅仅是个开始。

与汉密尔顿这个鱼跃龙门的凤凰男相比,托马斯·杰斐逊(英语:Thomas Jefferson,1743年4月13日-1826年7月4日)就是一个典型的含着金汤匙出身的富二代。他出生于弗吉尼亚的一个富足之家,自小在吐卡霍附近多佛教会学校学拉丁、希腊、法文;十四岁的杰斐逊丧父,他继承了约五千英亩(约20平方公里)的土地及数十名黑奴。

杰斐逊在所继承的土地建造自宅,该地其后名为蒙蒂塞洛(Monticello),宅内有自动门、首次面世的旋转椅、及许多杰斐逊自己发明的便利装置。蒙蒂塞洛与杰斐逊卸任总统后创办的弗吉尼亚大学,已共同成为美国境内仅有的四处文化世界遗产之二。

杰斐逊的超级豪宅——蒙蒂塞洛

弗吉尼亚大学

1757年父亲逝世后,杰斐逊进入当地的贵族学校摩莱小学,结识一大票精英,其中包括詹姆士·摩莱、达布尼·卡尔、约翰·沃克、詹姆斯·麦迪逊等;业余爱好上山打猎、骑马、散步、拉小提琴。1760年3月25日,杰斐逊入学威廉斯堡的威廉与玛丽学院哲学系,在两年学习期间,每日读书15小时。

他在1762年以优秀成绩毕业后,转而跟随良师兼益友乔治·威勒(George Wythe)学习法律,于1767年取得弗吉尼亚的律师资格,很快就成为弗吉尼亚的知名大律师。律师的丰厚收入再加上种植场,使得杰斐逊跻身成为弗吉尼亚的富豪阶层。

杰斐逊母校——威廉玛丽学院

除了建造蒙蒂塞洛以外,弗吉尼亚大学的主要建筑也都是杰斐逊亲自设计的。如果杰斐逊如果不去从政的话,应该是个非常优秀的律师和建筑师,同时在农业学、园艺学、词源学、考古学、数学、密码学、测量学与古生物学等学科也有很深的造诣。一般人能在以上一个领域有所建树就很不容易了,许多人认为他是历任美国总统中智慧最高者。杰斐逊一生还做出了很多发明创造,而且他自己本人担任美国专利局首任局长,但他一生从未申请过专利,他认为依靠专利垄断谋利是贪婪堕落的想法,技术进步应当无偿贡献出来造福全人类。

1962年总统约翰·肯尼迪在白宫宴请49位诺贝尔奖得主,他在晚宴上致词说:“我觉得今晚的白宫聚集了最多的天份和人类知识——或许撇开当年杰斐逊独自在这里吃饭的时候不计。”

与出身屌丝的汉密尔顿不同,杰斐逊是标准的富二代,而且是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的高端精英。可是,他却并没有如同某些富二代那样沉浸于声色犬马,也没有如同某些富二代那样子承父业去谋求更多的财富,而是要把美国建设成自由民主的理想天堂。他以为自己代表了全体人民,然而他从来没有深入体会过劳动人民的疾苦,一辈子都过着奴隶主的生活,因此他的政治理想,只不过是把奴隶主的理想包装得高大上了而已。

如果将美国开国三杰与中国的汉初三杰相比,无论是个人经历还是所作出的贡献,杰斐逊就相当于张良(信奉黄老之学),出身于贵族心怀理想主义,是给大家描绘美好蓝图,指引奋斗目标的人;华盛顿的角色基本等于刘邦,是举起大旗让大家团结在一起的人,而汉密尔顿则相当于萧何+韩信。虽然他表现出来的军事才能远远不及韩信(美国独立战争所能提供的表现空间也着实有限),但是他的治国才能远超萧何,甚至远超与他同时代的其他出色人物,以导致其他国父对他产生了深深的误解,甚至坚决斗争(其中为首的就是杰斐逊)。

在汉密尔顿死后几十年,他的深邃思想才逐渐被人们重新认识,并深刻影响了200多年的美国发展史。

西汉建立时,张良即看清自己的理想与现实存在着巨大冲突,根本无法实现,因此选择远离权力中心;而杰斐逊没有选择张良的避世之道,他始终认为他的理想是带领人民走向幸福未来的唯一正确道路,并始终为着他的理想坚持斗争。

英国作家塞缪尔·约翰逊有句名言:“通往地狱之路,常由善意铺就(The road to hell is pavedwith good intentions)”,杰斐逊一生的政治表现,就给这句话做出了深深地注解,不仅使新生的合众国面临生死考验,而且也为几十年后的美国内战埋下了伏笔,其影响甚至一直流传到今天。