我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略,捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者!

积极心理学走进中国大众的视野,

泰勒·本-沙哈尔

的《哈佛幸福课》和他的书

《幸福的方法》

可谓是功不可没。2015年他来中国讲学,更是受到热捧。

这股热潮勾起了我了解和学习的欲望。于是有了一个

阅读书单

,越读越发现有意思。好几个朋友要我推荐书,索性就都列在这里,各取所需吧。

再

往下翻就是书单和介绍。

二战以前,心理学有三个使命:

治疗心理疾病

,

让人们生活更有意义

,

鉴别和培养天才

。战后,主流心理学却集中在研究和治疗心理疾病,另外两个部分很难争取到持续研究的经费。这直接造成了后两个使命几乎被遗忘。

这让一些心理学家深感不满,他们认为心理学除了研究弱点和损伤,还应该研究优势与美德。不仅如此,心理治疗也不该只关注修复损伤,更要扩展人内在的积极因素。提出并研究“习得性无助”几十年的

马丁·塞利格曼

于1998年首次提出积极心理学。积极心理学的早期倡导者们以科学严谨的实证方法研究人的幸福,但后来积极心理学并不仅限于“幸福学”。

当这些心理学家把关注点从“人类有什么毛病”转向“人类有什么优势”起,就奠定了积极心理学是

揭示人类优势和促进其积极技能的应用科学

。它涵盖了三大方面:人类的

积极体验

(比如积极情绪、幸福感),人类的

积极特质

(比如美德、优势),

积极的环境与组织

。

心理学研究显示,当一个国家人均GDP超过

3000美元

时,人们将会更关注心理与精神需求、更关注幸福感(而不仅是物质满足)。而当人均GDP超过

8000美元

后,物质条件持续改善并不一定能提升人们的幸福,甚至对物质条件的一味追求反而降低幸福感。

我注意到

两个有趣的巧合

。

第一个巧合是,2008年中国

人均GDP超过3000美元

,2009年积极心理学就开始在中国引发大众关注。2010年第一届中国国际积极心理学大会召开。我要推荐给大家的绝大多数著作也恰恰是2009-2012年期间被翻译进中国。

第二个巧合是,商业领域在2005年就将专业的职业生涯规划体系引进了中国,但直到2014年,这个领域才因为

新精英生涯

的大力推动而快速发展、落地应用,从业者也越来越多。没多久,国家统计局数据就显示:2015年中国

人均GDP已达8000美元

。

能促进个人成长与幸福的技能(生涯规划、心理咨询)和产品服务(如在行、选对)也越来越彰显其价值。

扯远了。咱们还是来推荐书。

这两本书是积极心理学之父马丁·塞利格曼最具影响力的作品。如果你希望让自己过得更加幸福,它们一定会给你带来启发。

在幸福1.0理论中,塞利格曼提出追求幸福的三个层次:积极情绪、投入、意义。第一层次是通过促进积极情绪,享受“愉悦的人生”。而第二个层次是追求一种能够全身心沉浸于生活的状态,进入“投入的人生”。第三个层次是找到并归属于个人自身的事物并为之奋斗,追寻有意义的人生。这个阶段的幸福理论的核心是:生活满意度。

到幸福2.0理论中,塞利格曼认为,

幸福元素由五个构成:

积极情绪、投入、意义、成就和人际关系

。这五个因素都是

可测量的独立元素,每个元素都能促进幸福。虽然每个元素都是一些人的终极追求,但每个元素并不能单独定义幸福。这个阶段幸福理论已不再是主观的幸福感,也包括了含有客观成分的成就、关系、投入、意义。

每个人都有通往自己幸福的方式。

书商把这两本书和塞利格曼的另外三部作品合称“幸福五部曲”。另外三本书是:

《活出最乐观的自己》

《认识自己,接纳自己》

《教出乐观的孩子》

--------------------

无耻分割线

--------------------

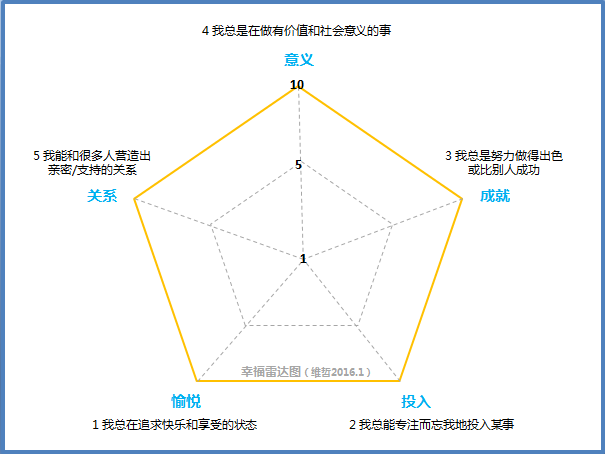

幸福雷达图

(维哲2016.1)

受到塞利格曼和彼得森的幸福研究启发,我设计了这个幸福雷达图。而且我将它用在了我的咨询中,帮助来访者理解自己当前的状态和通向自己幸福的途径。

解释力不错,还挺有意思!

回头再专门介绍怎么玩儿吧~

如果你想快速了解一个领域的全貌,读一本该领域

思想史

或

教材

是一个不错的选择。但是,一定要读该领域大牛们写的。这样的书,目前

国内

有三本:

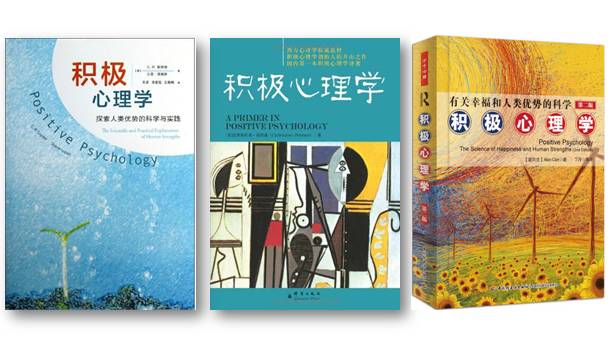

1.《积极心理学:探索人类优势的科学与实践》[美]C·R·

斯奈德

、沙恩·洛佩斯 著。(上图左)

2.《积极心理学》[美]克里斯托弗·

彼得森

著。

(上图中)

3.《积极心理学:关于幸福和人类优势的科学》

[爱尔兰]

卡尔

著。(上图右)

如果只读一本积极心理学书,不妨读

C·R·斯奈德

这本(上图左)。

从专业影响力来看斯奈德(上图左的作者)、彼得森(上图中的作者)都是积极心理学领域极具影响力的先驱人物,明显盖过卡尔(上图右的作者)。而阅读体验感上斯奈德版和卡尔版更强,尽管彼得森的书每章都有一个积极心理学练习。

推荐斯奈德这本主要是因为:第一,他对每个领域的研究者、研究结果、测评工具等都介绍得很清楚;第二,两位作者并非文化中心主义者,列举很多跨文化研究;第三,每个领域里最有影响力的研究者照片都放到书中了,读起来理论都显得特亲近

(我这里提到积极心理学家的照片几乎都有)

。

本书作者

芭芭拉·弗雷德里克森

,是当今情绪研究领域最杰出的积极心理学家,她开拓了积极情绪反应的研究,提出的“拓展与建构模型”在业内极具影响。

如果你想更好的理解和管理自己的情绪,这本书真的值得一读。

芭芭拉告诉我们:

消极情绪与逃跑反应和活动终止相联系,帮助人对危险快速反应,具有生物适应意义。

积极情绪则令人更具有认知灵活性和创造性,帮助个体建构智力与社会资源。

生活中并非积极情绪越多越好,消极情绪越少越好。研究显示的美好人生的最佳积极情绪与消极情绪比是3:1。

别幻想生活中没有负面情绪,找到与它相处的方式更有意义。

想了解更多,去读她的书吧。

(新版的书名

《幸福的婚姻》

)

现在有很多扯淡的爱情专家、情感咨询师,自己的爱情婚姻搞不定,还要高价给人做爱情导师。如果你有亲密关系方面的困惑,不妨听听亲密关系领域的大师

约翰·戈特曼

聊聊他几十年实证研究和更靠谱的促进关系的方法。

戈特曼提出一个“魔法比率”:

要维持一段健康关系,积极交流与消极交流的比例要达到5:1。

如果积极与消极比例接近1:1,基本就快离了。据斯奈德说戈特曼跟一对夫妇简短交谈后对其离婚率的预测准确度超过90%

(跪了!真心想拜入这大神门下)

。

另外,如果你不想离婚,要尽量避免四大破坏性行为:

指责

、

轻蔑

、

狡辩

、

冷战

。当然,如果你心怀不良想多结几次婚,你大可多这么干。

约翰·戈特曼另外还有几本书:

《人的七张面孔:人际关系背后的心理奥秘》

《爱的博弈:建立信任、避免背叛与不忠》

《培养高情商的孩子》

《孩子,你的情绪我在乎》

视角1:心流(Flow)

作者

米哈伊·奇克森特米哈伊

(Mihaly Csikszentmihalyi)

是积极心理学界又一大神

(积极心理学界的很多书反复在引用他的研究)

。他的名字太特别,以至于中文版对他名字的翻译五花八门。害我读他的东西还要一顿好找!

奇克森特米哈伊认为:当一个人能忘我地沉浸于一种与自己能力相当的高挑战状态,会获得比身体感官的快乐更深层的幸福感。这种

状态他称之为心流。

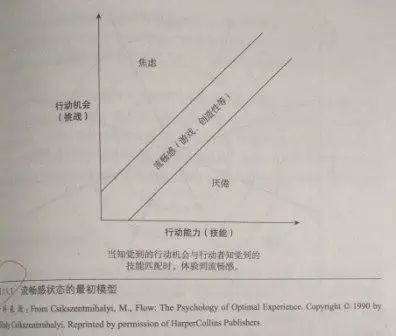

也许你听过心流理论,不过你常听到的心流理论模型可能还是人家的1.0版,就是这个——

而心流研究的2.0模型则是这样的——

是不是特别想知道2.0版在说什么?看书去吧,呵呵。

另外,奇克森特米哈伊还有两本书:

《幸福的真意》

《创造性:发现和发明的心理学》

视角2:专念(Mindfulness)

埃伦·兰格

这项研究始于20世纪70年代,她偶然发现专心于日常决定和生活细节对老人的健康和寿命有积极意义,因此开始了

她对专念

(也译为

正念

)

的研究。

兰格认为,没有人可以洞悉一个事物的全部,因为所有事物都在不断变化。而且,不断变化的事物会带来不确定性。

要想获得更深刻的洞见和达到幸福的状态,就需要我们更加专注的投入生活

。

专念就是一种深入地观察、觉知每一个当下的状态。而专念的练习常采用冥想的方式,目标就是

放下评判之心,对心理过程、意识和现实的本质形成深刻洞见,以及发展心理幸福感和意识的最佳状态

。越来越多人运用这套方法促进个人成长与幸福。

很多人在谈论“刻意练习”和“一万小时定律”,如果你想理解背后的理论,可以读读这三本书:《哪来的天才:练习中的平凡与伟大》、

《一万小时天才理论》和

《异类》。

诸多心理学实证研究都表明,个人成就同时取决于遗传与天赋、环境与机遇、个人有效地努力三要素的相互作用。所以不管一个作者多么具有煽动性,

任何片面夸大某一因素的观点都值得推敲。

这三位作者都不是这个领域的研究者

(刻意练习和一万小时的最初提出者和研究者就是他们书中提到的

安德斯·埃里克森

,目前还没看到他的书)

,而是优秀的畅销书作家。因此,有些观点的提出和运用,比起心理学家自然少了些严谨性。

尽管三本书提到的理论有很多争议,但这三本书对“

想通过更有效地努力取得成就

”的你来说,还是会很有启发。毕竟你自会批判性地吸收。

除了塞利格曼,积极心理学还有哪些幸福研究?让同样是重量级积极心理学家的

乔纳森·海特

告诉你。他结合神经科学等最新研究,从心理学、哲学、社会学、人类学等的多角度,论证了关于幸福的假设和如何追求幸福。

他把

人的心理分成两个层次:身体、非理性、潜意识、自动化,难以控制的大象;心灵,理性,意识,可自我调控的骑象人。人的纠结痛苦源自两个层次的冲突。

他会告诉你,虽然人的情感风格很大程度来自遗传,分为快乐型与忧郁型;但你依然可以通过三种途径来改变:冥想、认知疗法、百忧解

(有副作用的口服抗抑郁药)

。快乐就是追求目标的过程中每达成的一小步,换句话说,

快乐在于过程

。

……

看这狗狗一脸的无助!

很多时候,我们都误用了习得性无助这个理论,乱贴标签。很多争议也因此而来。习得性无助理论包含三个不可或缺的要素:刺激与行为的无关联性;对无关联性的认知;被动的行为结果。

三位作者

克里斯托弗·彼得森

、

史蒂文·迈尔

、

马丁·塞利格曼

通过正反两方面的大量实验向你全景展示了习得性无助研究的发展脉络。论证严谨,对理论的价值与限制都毫不含糊。正因如此,这书真的很难读。

作为没有受过实验心理学训练的普通大众,我表示真的看得很辛苦。但是

这本书的价值却又正在于此。

因此,最后推荐,慎重开卷。

有趣的是,就是这项聚焦人类缺陷与疾病的研究(习得性无助、抑郁)推动三位作者成了积极心理学的开创者。究竟是什么带来这一转变?也许看完这本书你自会有答案。

为鼓励大家对金融知识的学习和普及,《A股备忘录》联合《超级交易日》共同举办评论送知识活动。每周送出一本精选的金融书籍,赠予参与评论的优秀读者(由A股备忘录编辑部门择优选择一位),每周末快递送出!

评论标准:

有深度5分,评论积极2分,引起共鸣3分(评论的点赞数)