首先来读一下李白(701—762)的《登金陵凤凰台》这首诗:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

关于这首诗的写作时间,有不同的说法。通常认为是作于李白的晚年,即761 年,也就是他过世的前一年。那时安史之乱尚未平息,政局依旧动荡。所以最后一联的浮云蔽日,长安不见,从这个角度来看,就不只是一个眼前看到的风景,还是一个隐喻,暗含了对时局的忧虑,也表达了故国长安之思。另一个说法是这首诗写于李白744 年遭谗言,被赐金还山之后,具体的写作时间大致是747 年。在这个语境里,浮云蔽日的政治寓意,也不难理解,甚至更为恰当,因为它出自汉代陆贾的《新语》:“邪臣之蔽贤,犹浮云之障日月也。”看起来还是747 年的可能性更大一些。这首诗关注的核心,在于名与物,或名与实的关系。体现在诗人的视觉观照当中,就变成了见与不见、有与空、今与昔之间的一系列对照。

提起李白的《登金陵凤凰台》,大家马上就会想到崔颢的《黄鹤楼》,并且把它们对照起来读。以下就是《黄鹤楼》诗后世通行的一个版本:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

崔颢( 约704—754) 这首诗大致作于开元十一年(723)及第前后,一说作于晚年,但因为收录在截止于天宝三载(744)的《国秀集》中,其早于李白的《登金陵凤凰台》,自是毋庸置辩的。与李白的《登金陵凤凰台》相似,崔颢的这首《黄鹤楼》也正是在名与实、见与不见之间展开的,尤其是开头的两联凸显了当下“此地空余黄鹤楼”和“白云千载空悠悠”的“空”的状态。一个“空”字重复使用了两次,后一次写昔人乘黄鹤而去,唯见白云留下一片空白,仿佛千载不变,绵延至今;前一次写黄鹤楼一旦失去了黄鹤,便徒有其名。这两个“空”字,都暗示着阙失,目中所见,唯有黄鹤楼被黄鹤遗留在身后,永远见证它的离去和缺席。而眼前的白云跨越时空,绵延今古,也反衬出名与物、当下与过去之间难以克服的距离。

从诗中营造的氛围和内在的情感气质来看,《登金陵凤凰台》与《黄鹤楼》相比,有明显的差别。李白没有接着发挥《黄鹤楼》的日暮乡愁和人生归宿的主题,而是把长安变成了向往的所在,以浮云蔽日的象喻改写日暮思乡的联想,从而暗示了对政治与时局的关切和隐忧。这与诗的第二联“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”引入人世变迁与朝代陵替的历史维度,也是前后一贯的。然而需要指出的是,李白在《登金陵凤凰台》中对崔颢《黄鹤楼》所做的这些改变无论多么显而易见,却又都是替换性的,也就是在一个现成的模板中,对其中的一些意象做了延伸性的替代——“白云”变成了“浮云”,“长安”替代了“乡关”,更不用说在“黄鹤”的位置上我们看到了“凤凰”。同样不难看到的是,李白也在有意回应《黄鹤楼》的母题和句式:他像崔颢那样,在名实、有无,以及见与不见之间,大做文章。而从“黄鹤”到“凤凰”,名称虽然变了,诗歌语言的基本模式却仍在重复,就连《黄鹤楼》的韵脚也保留不变。

的确,尽管《登金陵凤凰台》用凤凰替换了黄鹤,但却搬用了《黄鹤楼》的韵脚和句式结构——名实之别不只构成了这两首诗的共同主题,也在《登金陵凤凰台》的写作实践中,获得了一次新的演绎。但李白不仅仅在模仿崔颢,还要与他竞争。所以,他没有亦步亦趋地去复制原作的格式,而是对它加以变奏和改写,仿佛是为了证明,即便是同一个写法,他也能有所改进,甚至可以把原作比下去。《黄鹤楼》曰:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”这头两联中,三次重复黄鹤,已堪称绝唱。李白写的是同样的意思,但只用了一联两句就做到了。他首先把主语位置上的“昔人”给取消掉了。凤凰原本逍遥自在,无论来去,皆与人无关。这样便有了“凤凰台上凤凰游”这一句。第二句的“凤去台空江自流”,等于是《黄鹤楼》的头两联四句叠加在一起,压缩改写成一句。但压缩归压缩,却一点儿不妨碍李白在这一联的两句中,连续重复了三遍“凤凰”(包括一次简称为“凤”)。这是一个竞技斗巧的高难度动作,但听上去却如此轻松,仿佛脱口而出,得来全不费工夫。令人在错愕之余,不由得击掌称快!

关于李白的这首《登金陵凤凰台》,还有一些传闻,在现存的文献中,最早见于北宋的记载。胡仔《苕溪渔隐丛话》:

《该闻录》云:唐崔颢《题武昌黄鹤楼》诗……李太白负大名,尚曰“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”欲拟之较胜负,乃作《金陵登凤凰台》诗。

李白明知黄鹤楼上已经署上了崔颢的大名,在此攻城拔寨,已近于徒劳,于是就换了一处战场,到金陵凤凰台上接着上演这场竞争的游戏。《苕溪渔隐丛话》约作于南宋高宗年间(1127—1162),李、崔竞争说,自此大炽,被反复援引转述。无论此类“本事”叙述是否可靠,有一点无可否认:对于后世的诗人来说,李白黄鹤楼搁笔的确成了文坛的一段逸事佳话,也变成了他们题写黄鹤楼的起因和动机之一。

李白与崔颢去竞争,绝不是什么无可理喻的奇思异想,更不是屈尊俯就,降格以求。恰恰相反,他在挑战当时诗坛上一位众望所归的领袖人物。而《黄鹤楼》又正是崔颢为人公认的代表作——它被收进了唐、五代的四种唐诗选本,无论在当时还是后世都为崔颢带来了巨大的声誉,堪称诗歌史上的一个奇迹。李白的《蜀道难》在当时也颇受欢迎,但还是没法儿跟《黄鹤楼》比。他的《登金陵凤凰台》更是不见于任何一种现存的唐人当代诗选。

这场以诗角逐的竞赛,是围绕名胜书写而展开的。而这正是我们讨论的中心问题。所谓名胜之地,通常由历史遗迹或纪念性的地标建筑构成,是可以在地理空间中确定下来的一个地点(topos),但它同时又是一个供人书写和议论的题目或话题(topic)。中国历史上的名胜之地,既是物质的存在,又是书写的产物——书写赋予它以意义,也规定了观照和呈现它的方式。它被文本化了,而且通过历代的文字题咏和评论,形成了自身的历史。这一文本化的名胜建构与名胜之地的历史平行交叉,并且从根本上塑造了人们心目中的名胜形象,但并不依赖于名胜古迹的物质实体而存在。访寻或登览一处名胜古迹,就是接受一次题写的邀请,而题写又意味着加入前人的同题书写的文字系列,与他们进行想象中的对话。名胜的话题因此具有了自我衍生和自我再生产的能力。

诗人通过诗文的写作,打造了一个文本化的诗国胜地。他因此超越历史,将此处风景名胜和历史胜迹一劳永逸地归在了自己名下:一旦说到黄鹤楼,崔颢根本不需要像买山者那样,“消前人之姓氏,而代以己名”。他以诗歌题写的方式,顺理成章地将它“占”了下来,“据”为己有。黄鹤楼因此被称作“崔氏楼”,而凤凰台则非李白莫属了。

于是,每一处名胜和有可能成为名胜的所在,都变成了诗人竞技角逐的战场,争取在上面永久性地签上自己的名字。而名胜的版图又同时构成了诗坛的版图:占据了名胜的诗人被写进了当代文学的景观,从而在诗坛上占据了一席之地。在他们的身后,后来者以诗的形式向他们致意,或者感慨自己的迟到或“余生也晚矣”,在这个地点和题目上,“后之诗人不复措词矣”!

值得说明的是,以一首诗占据一处名胜,还有一句重要的潜台词,也就是意味着诗人一次性地完成和穷尽了对它的书写,并以这种方式影响或制约了后人对它的观照与感受。就一处具体的名胜而言,这首诗就是它的奠基之作;从后来者的角度看,又是一个难以逾越的先例。然而,它之所以成为奠基之作和难以逾越的先例,并不是因为作者个人的“独创性”,而是因为他处在一个相对优先的时间位置上:在没有或很少先例的情况下,他兴发感动,写下了彼时彼地的所见所感。而人同此心,心同此感,这样的诗篇于是便具有了超越作者个人之上的“普遍性”的品格,因为它写出了每一位亲临此地者的印象与观感,也令每一位读者点头称是。关于即景诗的传统假定在此又一次产生了效力。

这样一个关于即景诗写作的讲述言之凿凿,听上去颇能自圆其说。但它随即便遇上了互文性(intertextuality或trans-textuality)的魔鬼。尽管李白的《登金陵凤凰台》的确是出自崔颢的《黄鹤楼》,但出处本身又有出处,范本自己也是仿本。李白是迟到者,固然毫无疑问,但崔颢又何尝不是呢?他的《黄鹤楼》之前,已经有了沈佺期的《龙池篇》。清人王琦引田艺蘅(1524—?)云:

人知李白《凤凰台》《鹦鹉洲》出于《黄鹤楼》,不知崔颢又出于《龙池篇》。

《龙池篇》是初唐诗人沈佺期的作品,王琦又引了赵宧光(1559—1625)的说法,认为崔颢还不止一次模仿这首诗:他先是写了一首《雁门胡人歌》,不满意,又写了《黄鹤楼》,“然后直出云卿(按:沈佺期)之上,视《龙池篇》直俚谈耳。”这一场诗歌竞技,还是崔颢笑到了最后。不过,《雁门胡人歌》与《龙池篇》仍多有不同之处,视为仿作未必恰当,这里暂且不论。最早指出《黄鹤楼》祖述《龙池篇》的是宋人严羽:

《鹤楼》祖《龙池》而脱卸,《凤凰》复倚黄鹤而翩毵。《龙池》浑然不凿,《鹤楼》宽然有余。《凤台》构造亦新丰。

他的看法是,崔颢的《黄鹤楼》虽然以沈佺期的《龙池篇》为范本,却卓然独立,不受拘束。赵宧光从《诗原》中征引《龙池篇》曰:

龙池跃龙龙已飞,龙德先天天不违。

池开天汉分黄道,龙向天门入紫微。

邸第楼台多气色,君王浮雁有光辉。

为报寰中百川水,来朝此地莫东归。

如赵宧光所说,与崔颢的拟作《黄鹤楼》相比,《龙池篇》读起来像是顺口溜一类的“俚谈”。但我们又不能不承认,它同时也是一次炫技的表演,在前两联中一口气连用了四个“天”字和五个“龙”字,而一个“龙”字,头一行就重复了四次之多。

到目前为止,我都只是用李白的《登金陵凤凰台》跟崔颢的《黄鹤楼》比照来读。一旦把沈佺期的这首《龙池篇》也考虑进来,情况就大不相同了:李白写下《登金陵凤凰台》,不仅要跟崔颢的《黄鹤楼》一比高下,甚至还追溯到了《黄鹤楼》所模仿的范本,那就是《龙池篇》。横在李白心里的,并不只是一篇《黄鹤楼》而已,他连《黄鹤楼》的范本也不肯放过。可以这样说,他不仅要与崔颢较量,还加入了崔颢的行列,一同向沈佺期叫板。

细心的读者或许很快就可以分辨出《黄鹤楼》与《龙池篇》在句式和语法上的差异,而且《龙池篇》也未必是登览题写之作,但田艺蘅毕竟独具慧眼。他在包括《雁门胡人歌》在内的这四首诗中看出了一个共同的模式:

沈诗五龙二池四天,崔诗三黄鹤二去二空二人二悠悠历历萋萋,李诗三凤二凰二台,又三鹦鹉二江三洲二青,四篇机杼一轴,天锦灿然,各用叠字成章,尤奇绝也。

所谓“机杼一轴”指这四首诗就像是用同一架织机和同一把织梭纺织出来的锦缎那样,有着相似的图案纹理,也正是所谓“各用叠字成章”。

此说甚好,但我还想就《龙池篇》的结构做一点补充:它在开篇头一句便点出标题上的“龙池”,而且陈述了龙已飞去的事实,所谓龙池变得有名无实。接下来重复使用了龙的意象,造成复沓徘徊的态势,然后放开手,让它一飞冲天,一去不返。前面已经说过,李白在模仿崔颢时,他读到的《黄鹤楼》有可能也正是以“昔人已乘黄鹤去”起首的,要么就是他自己把开篇的“昔人已乘白云去”的“白云”读成了或改成了“黄鹤”。假如是后一种情况,我们现在也终于明白了:李白并非任意修改,而是有所依据的。这个依据就是沈佺期的《龙池篇》。

拿《登金陵凤凰台》和《龙池篇》对照来读,我们还会发现它开篇的“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”一联,演绎的正是《龙池篇》首联的上句和颔联的下句,即“龙池跃龙龙已飞”与“龙向天门入紫微”。李白通过重复“凤凰”来营造徘徊不前的姿态,而首句句末的“游”既是对这一姿态的确认,又与下一句中同一位置上的动词“流”形成了对照。表面看去,“流”字写的是江水奔流不息,实际上也暗示了凤凰的一去不回。相比之下,《龙池篇》的第一句就写了龙的飞去,但在“龙池跃龙”的意象中,还是暗示了它曾在龙池停留。李白也在首句中写到了凤凰在凤凰台上徘徊徜徉,而这正是来自《龙池篇》的,因为《黄鹤楼》并无任何一处写到黄鹤的逗留憩息。其次,《龙池篇》从“龙已飞”到“入紫微”,呈现的是同一个动作在空间中的连续展开,缺乏意义上的推进。而李白却在同一联的“凤凰游”与“江自流”之间,造成了对比的张力。两相比较,李白有模仿,也有改写。他沿袭了《龙池篇》和《黄鹤楼》的基本构架,但又志不在此,而是要在沈佺期和崔颢设置的游戏规则中,同时击败他们二人。

由此看来,名胜题写的模式原来是可以复制的,可以从一处挪用到另一处,而非一次性的产物,也不专属于一个固定的地点。李白是一位竞争者和挑战者,但不是在黄鹤楼上。那一处名胜已经被崔颢占去了,他只能转移到还没人写过的凤凰台上,在那里从头起步。但他的凤凰台题诗自身却是接续着一个现存的题诗系列而来的,实现了一次从《龙池篇》到《黄鹤楼》最后到《登金陵凤凰台》的三级跳。所以,尽管从地点上说,李白的《登金陵凤凰台》是一次重新开始,但就诗作自身来看,却仍旧是一个继续。沈佺期的诗歌句式和意象组合方式,稍加调整变动,就从龙池移置到了黄鹤楼,又经由李白之手,转移到了对凤凰台和鹦鹉洲的题写。关于另一处名胜的诗篇,就是这样衍生出来的。这里起决定性作用的,并非此时此地的所见所感——尽管这说起来似乎也很重要,而且诗作本身也的确纳入了这一名胜之地的某些特殊性。但更重要的是,它与前作之间的互文关系及其连续性和变异性。这就是我所说的名胜题写的“互文风景”(intertextual landscape 或trans-textual landscape)。

在这一互文风景的背后,是一位强力诗人与当代和前朝的诗人之间,通过题写名胜而竞争的故事。但也正是在这里,我们看到了这一故事,如何最终与布鲁姆关于“强力诗人”的“影响焦虑”理论发生了分歧:尽管竞争的动机是个人的,但结果却不限于个人行为,而且也超出了两篇诗作之间的关系。值得强调的是,李白与先行者的竞争是通过模仿来进行的,并遵循了大致共同的规则。其结果并不是以他的作品颠覆前作或替代前作,而是与之形成了不可分离的互文关系,并更重要的是,最终将它们共同纳入了一个共享的互文风景。在这一互文的风景中,共同的模式(篇章结构和诗行句式)大于个例之间的差异,但是这一模式又因为不断变奏改写,而得以丰富和扩展,并通过从中派生出来的作品而衍生不已。

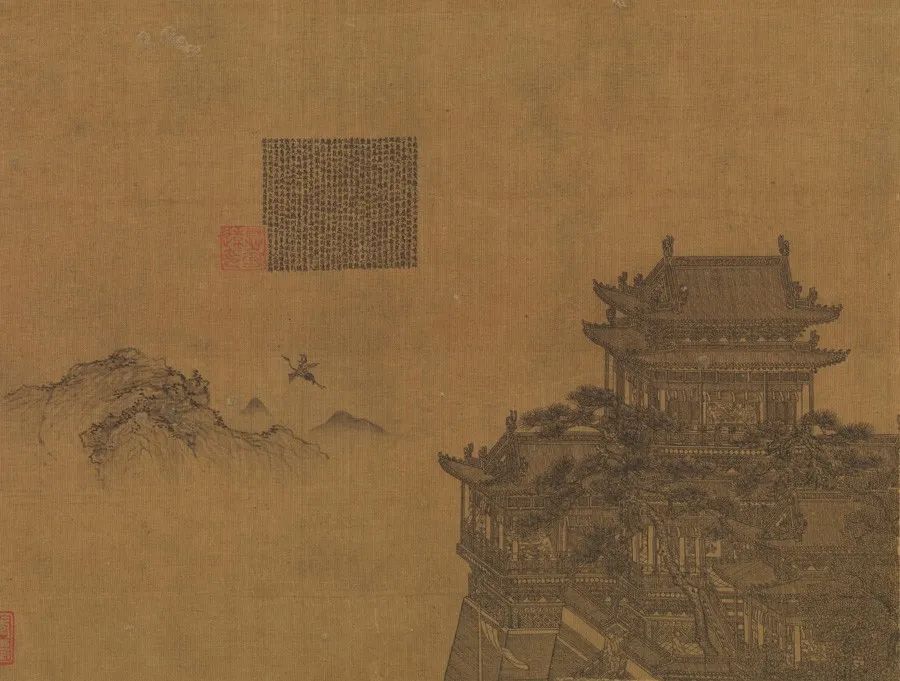

[元]夏永(1271—1368)《黄楼图》 册页 绢本墨笔 纵16.7 厘米 横20.6 厘米 美国纽约大都会艺术博物馆藏

此图疑为《黄鹤楼图》,描绘仙人驾鹤离开黄鹤楼的情形。但其上抄录的那一段文字却是宋代苏辙的《黄楼赋》,据此,图中所绘当为徐州的黄楼,而非黄鹤楼。然而这一段题记中多有讹误和漏抄之处,抄录者是否夏永,已无从查证 。方闻推测该图描绘的是黄鹤楼,后因增补苏辙的《黄楼赋》作为题记,遂以此图为黄楼的写照。若此说成立,则古典名胜绘画中也有了“移动的风景”,与古典诗歌的“互文风景”彼此呼应,相映生辉。

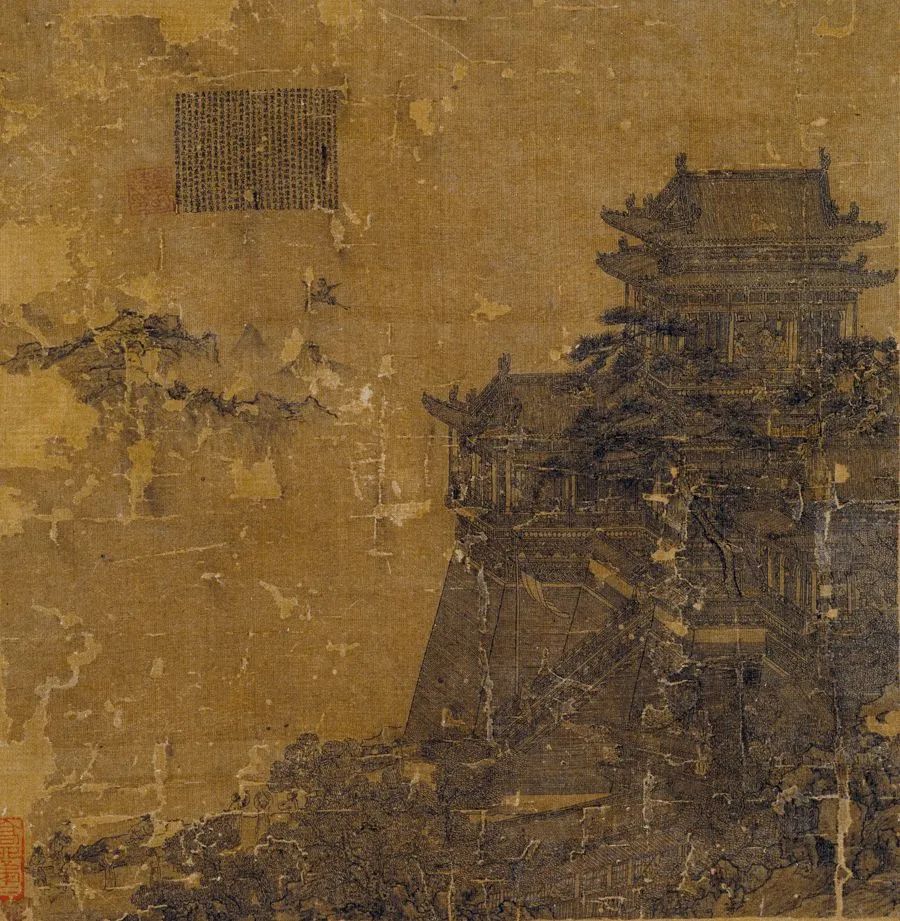

[元]夏永 《黄鹤楼图》 册页 绢本墨笔 纵26 厘米 横25 厘米 云南省博物馆藏(杨成书摄)

该图与前面的《黄楼图》当出自同一幅绘画,或为彼此的复制品。夏永现存的界画作品往往每一幅都有两至三个不同的复制件,疑均出自夏永本人之手。因此,Jonathan Hay( 乔迅)用reproductive hand(复制之手)来描述他的这些图绘。

这一古典范式如何为其自身正名呢?它的合理性的依据究竟何在呢?上面讨论互文性时,提到了江西诗派。在江西诗派的倡导者的视野中,诗歌文本的互文关系显然大于它与呈现对象或指涉对象之间的关系。因此,我们只能通过参照前作而对一首诗做出解释。同样,诗人之间的角逐竞争也正是在文本的场域中展开的,与他们诗作所涉及的对象世界并无直接关系。无疑会有人指责江西诗派本末倒置,舍本逐末,切断了文学写作的生活之源,但江西诗派完全可以在一个更高的宏观层次上来演绎“文”的概念,从而声称我们生活于其中的那个世界,本身就经过了文的洗礼,因此也早已被“书写”过了。不仅人工制作的“人文”是如此,宇宙和自然界的“天文”也包括在内,因为它们呈现了共同的模式(pattern),诸如千变万化的对称图案等等。因此,“文”所编织出来的那张大网,铺天盖地,包罗万象,没有谁能置身其外。而诗人的所作所为,无非就是在既存的文本化模式的内部做出调整,重新编排组合,点化置换,创造出文字意义衍生变异的空间与新的可能性。