艺术界对吴冠中的评价往往容易打起来。

传统派说他不懂画画,不会用笔,当然他自己也说过“笔墨等于零”,一句话打烂传统派的大腿骨,让人恨得咬牙 。

而喜欢他的新派人会说,你们这些人,还用笔墨来评价人家,殊不知人家画的根本就不是中国画。

吃瓜群众多半表示,哎呀这个人画的真好看,于是,吴冠中作品被印在衣服上,盘子上,还有数不清的廉价复制品挂画,吴冠中系列的艺术衍生品,是卖的最好最多的。

他是个背着粪筐去写生的老头,一次又一次地撕毁自己画好的画的老头;是个画价最高卖到2个亿,晚年却只想吃煎饼,但是咬不动了的老头;是个倔强的,注定独行,注定传奇的老头。

1949年末,“留法三剑客”吴冠中、赵无极、熊秉明进行了一次彻夜长谈,此后,赵无极、熊秉明继续留在法国,而吴冠中则决定回国。这个决定,使他的命运轨迹开始变得与另外两人截然不同。

吴冠中在法国凡尔赛宫前留影

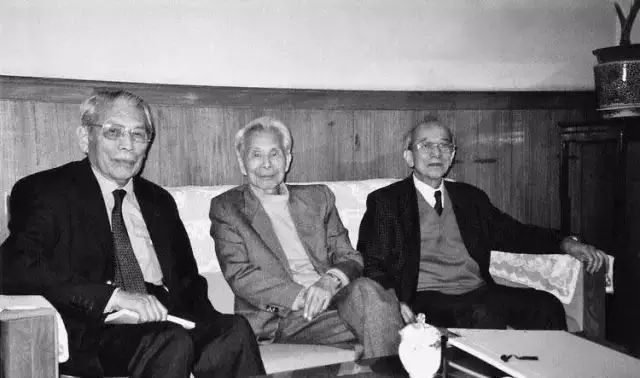

朱德群(左)、吴冠中(中)和熊秉明(右)

独自一人踏上归国的旅程,想必吴冠中已对国内的艰苦环境有了心理准备,他却依旧没有料到,一场文革,不仅不能好好搞艺术,搞不好连命都会丢掉。

据说70年代末,吴冠中和袁运生等人夜谈时抱怨了一些不平事,第二天老先生一大早去敲袁运生的门,再三叮嘱说:昨夜谈话没有录音吧?千万不可外传啊!此时文革已经结束,可仅仅一次夜谈却仍令吴冠中心绪不宁,可见那个时代遗留下的恐惧和压抑有多可怖可怕。

那些岁月里,失去了创作表达的自由,吴冠中是痛苦的,可他也明白,只有先活下去,才有可能继续画,画他真正热爱的东西。他转而开始创作更为稳妥的风景画。

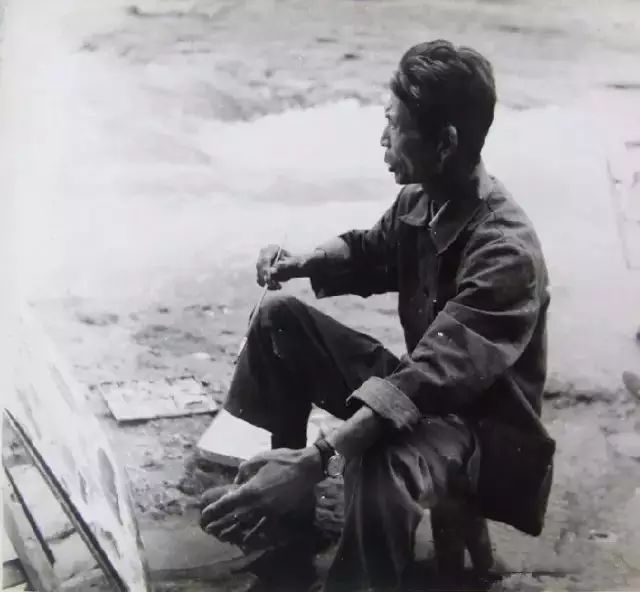

吴冠中在野外写生

就算只有粪筐,他也要用它写生

就像画家中的徐霞客,吴冠中的一生,拿着画笔走遍了中国各地。

从1919年生于故乡宜兴,到1935年转读杭州艺专,再到抗战八年跟着学校师生不停辗转于浙江、江西、湖南、四川各省,尽管饱经战乱,却不妨碍吴冠中在画板和纸上记录下了每个地方独特的美。

吴冠中在万源写生

1946年,他到巴黎美术学校留学,法国现代主义油画,让吴冠中对色彩更加敏感。

过眼的风景,因不同地域、不同季节而被赋予不同意义的色彩,一天之内光线的明暗变化也会造成细微的色彩差别,那时的世界,在吴冠中的眼中,是他要时时刻刻去抓住的“美”,是美的灵与肉。

克劳德·莫奈《睡莲》, 1914-15

皮埃尔·伯纳德《Resting in the Garden》,1914

五十年代吴冠中回国后,不久就开始文艺整风运动,吴冠中从法国学来的人物画被批判为“丑化工农兵”,本人也被批成了“资产阶级形式主义堡垒”。

可让吴冠中画革命人物画,他也不愿意,改画风景,成为他最合适的选择。

此后几十年,他大江南北去写生。就算一度被下放到石家庄农村劳改,条件艰苦,他也不曾放弃。

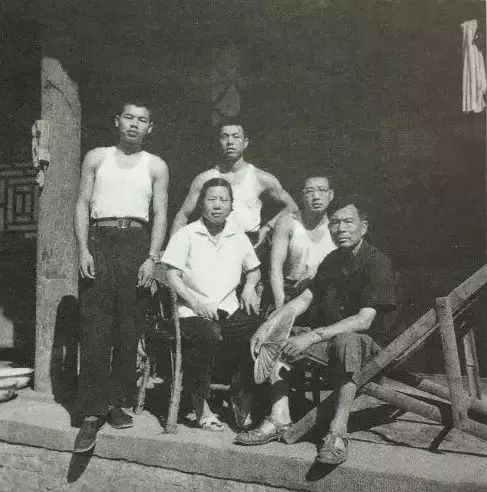

1970年,吴冠中(左起第三人)下放劳动期间,与同事、学生摄于李村。

在下放到石家庄李村时,他背着当地特有的一种粪筐,装着在村头商店买的马粪纸压制的小黑板,刷上一层胶,去李村到处写生。高高的粪筐卸下来,就成了画架,筐里装上颜料,连画箱都不用了。

在粪筐上,他画出了李村的矮屋泥墙,桃红李白,燕子筑巢,野菊花开。

他说:

“我珍视自己在粪筐里的画、在黑板上的作品,那种气质、气氛,是巴黎市中大师们所没有的,它只能诞生于中国人民的喜怒哀乐之中。”

吴冠中在北碚写生

我爱上了北京,从此南腔北调

留法之前,吴冠中几乎都在南方度过,习惯了小桥流水人家的精致秀美,回国定居北京后,他发现周围变成了规规矩矩的城市街道,连山水也要比南方的线条硬一些,不免单调乏味。

老北京照片

1974年夏,吴冠中全家于北京前海北沿旧宅。

但在北京生活久了,渐渐他也发现了北京的美。这里有世俗热闹的胡同市井,有独立幽静的四合院落,有庄严雄伟的皇家宫殿,也有大气恢弘的北方园林,虽不如南方秀丽,却更加气势磅礴……

后来他在《大江南北》中写道:

“数十年的相亲相熟,不单调了,是单纯,是质朴,是大气磅礡的粗犷之美……确乎,我是一个南腔北调之人,爱上了北国的统一基调银灰调”。

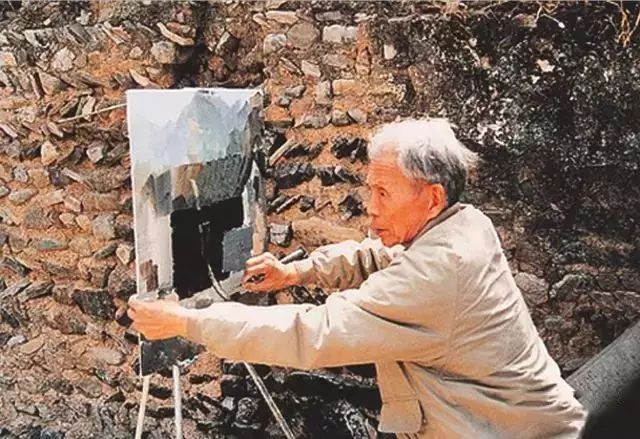

正在京郊古村写生创作的吴冠中

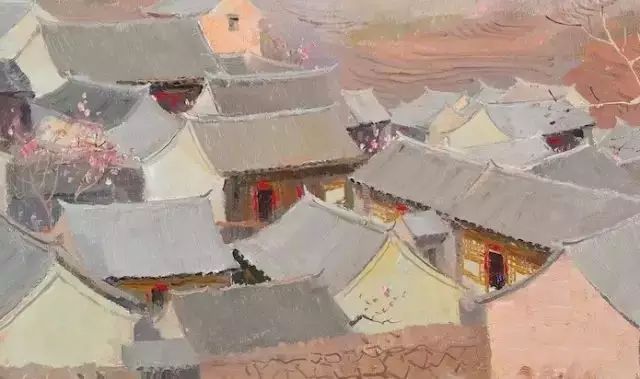

所以他用属于北方的银灰调,画下了这幅《京郊山村》。

吴冠中《京郊山村》

看到围墙里的四合院,自然就联想到老北京。木质门楣上贴着的大红色对联,院落中悄悄伸出的几支粉白相间的玉兰花,处处透着初春的生机和浓浓的京味儿。

局部

那时北京还没有被雾霾笼罩,空气是让人感动的澄澈明朗,所以能够看到群山连绵起伏,由近及远的棕、棕蓝和灰蓝层次分明,一直延伸至辽阔蔚蓝的天际。

局部

这幅作品可以说是吴冠中六十年代风景油画的经典代表作。他在画外题识:

“山里人家,安于本分生活,永葆自家颜色。”

这几句话,何尝又不是他渴望脱离歌功颂德的主流大环境,专注于画画本身的心声呢?

赵无极来了,不能喝水,因为没厕所

1967年,文革开始,无尽的黑暗来临。因为他的作品,吴冠中被抄家,也不能画画、写作,他只能用法语搞翻译,可书籍不能出版,文章也屡遭退稿。

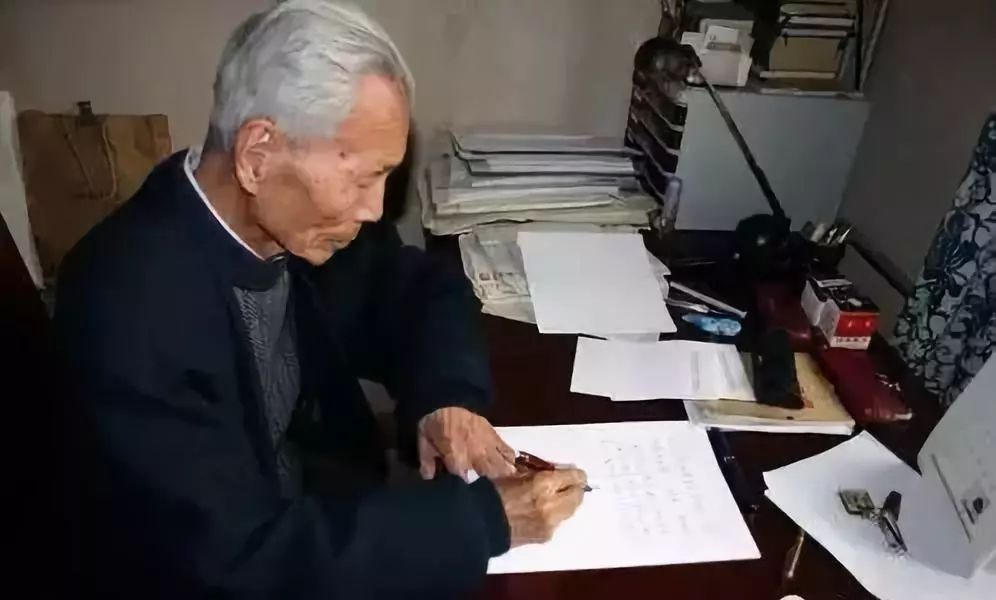

吴冠中生前在螺蛳壳式书房里工作

就在那个时期,他被下放到河北农村接受劳改背着粪筐去写生,学生们都叫他“粪筐画家”。

当时赵无极回国了一次,一定要去吴冠中家做客。可吴冠中家穷得连厕所都没有,所以他只能劝赵无极:“你来可以,但是到我家里不要喝水,我家里没有厕所,喝了水很麻烦。”后来赵无极聊得兴起,喝了很多绍兴黄酒,只能上街找厕所。

1993年11月,吴冠中(左二)

在巴黎赛努奇博物馆举行个展

朱德群(右一)、赵无极(右二)出席开幕礼

在这样艰苦的环境下,吴冠中只有在面对风景时,才能稍被治愈,所以他热爱风景写生。很久以后,他接受采访时说:

“古代的画家我不知道,现代的画家没有人像我写生这么多了。”

直到1973年,吴冠中被调回北京创作宾馆画,才得以

“重获新生”。

他骑上自称“宝马”的自行车,驮着画板,迫不及待地在京城四处游走,用他的话说,是:

“饿的眼,觅食于院内院外,枣树,垂柳,木槿,向日葵,紫竹院的荷花,故宫的白皮松……均被捕捉入画。又骑车去远郊寻寻觅觅,有好景色就住几天,画架支在荒坡上,空山无人,心境宁静,画里乾坤,忘却人间烦恼,站定一画八小时,不吃不喝,这旺盛的精力,这沈迷的幸福,太难得。”

在京郊,他寻回了心底的静谧,眼前怒放的桃花使他创作出了《春色满园》。

吴冠中《春色满园》

看天空中那几抹红晕,这大概是一个清晨或黄昏,光线较弱。一排小树在画面前景参差排开,歪歪扭扭,盈盈绿意和初放的花朵。

而后几株盛放的梅花树占据了中景,树干粗犷刚健,很有中国写意山水画中的虬枝老干的笔意。梅花用的是西画中的点彩手法,不同角度的梅花用不同色彩区分明暗,层次分明。

局部

花木簇拥下,三五行人沿着山间小道漫步走向高处的山屋,令风景动人起来。

和《京郊山村》的明快轻盈完全不同,这幅作品构图饱满紧凑,色彩厚重,是吴冠中介于“抽象”与“写实”之间的作品。也许在经历了“寒冬”后,这难得的春天,对吴冠中而言,也变得更加丰富和厚重。

他就像在山里边选矿(写生),边炼铁(创作),通过不同的角度和方向,把他认为的形式美腾挪移借到了一起。

要形式,要纯粹的形式!

1979年,吴冠中在《美术》杂志发表了《绘画的形式美》一文,其中“形式大于内容”论调在美术界引起了强烈议论,此前的中国,从来没人敢这么说。

这时吴冠中已经六十多岁,身体不好。但他仍然坚持全国各地走,去写生。在四川乌江龚滩古镇,他从鳞次栉比的吊脚楼里,找到了纯粹的形式美。

乌江边龚滩古镇

吴冠中《乌江人家》

在《乌江人家》中,吴冠中只凭借黑、白、灰三色,和长、短、宽、窄的不同形状,就构成了“屋宇纵横连绵,参差三万人家”的感觉。

“街与江流抱合,房屋从右下角深入画面,曲折前进,或呈 S 形上升,至左上角随着一棵树扭转了方向,于是,冲力转化成江流波状之线,几番回荡,出了画图。”

吴冠中想要的,是点线面自己去歌唱。

同样是山水,漓江与乌江的美又各有不同。下面这幅《漓江》是他在1970年代桂林油画写生基础上进行的再创作。可以看出对于复杂的风景,吴冠中一直在做“减法”,不断接近抽象。

吴冠中《漓江》

吴冠中曾多次回到故乡宜兴进行风景写生。宜兴地处太湖沿岸,被青山绿水环抱,山水草木皆可入画,他尤其爱宜兴的那片竹海,还为“竹海公园”题写了名称。

宜兴竹海

1985年,面对万千翠竹,吴冠中画下了一幅极具视觉冲击力的《竹海》。

吴冠中《竹海》

竹子的坚韧、挺拔、气节一直是中国文人画最爱的题材之一,但与表现文人雅致的数枝竹子不同,吴冠中这幅《竹海》,用油画的方式表现了相当强壮的气势。

这样重复、规整的满构图排列,加上仰视的视角,令竹海气势万钧,犹如身姿笔挺的士兵,整装待发。

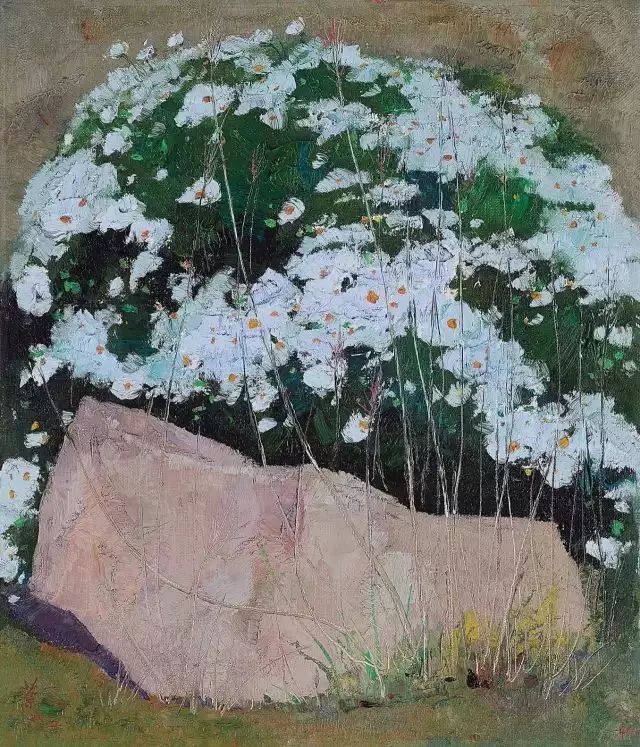

他在同年创作的《野菊花》中也这样布局,将现实中分散的野花集中到画面中,

“扩大其威力与面积,构成座山雕式的野菊王国”。

吴冠中《野菊花》

但在《竹海》中,吴冠中所使用的色彩又具有东方的神秘、内敛。

《竹海》局部

抽象的绿色线条纵向伸展,笔刷平推出竹节,通过草绿、湖绿、翠绿、黑色的层层渐变、堆叠呈现出了强烈的节奏感。不得不说,吴冠中在具象与抽象之间达到的这种微妙的平衡,令人心折。

吴冠中在竹海写生

线从峰巅跌入深谷,仍具万钧之力

吴冠中在1973年创作《长江万里图》时,曾与黄永玉、袁运甫、祝大年等人一同到黄山写生,那时,奇松、怪石、云海、险峰便令他感受到了线的力量。

吴冠中夫妇在黄山写生

他在《且说黄山》一文中写道:

“线,从峰巅跌入深谷,几经顿挫,仍具万钧之力,渗入深邃,人称那谷底是魔鬼世界,扶栏俯视,令人腿软。谷外,一层云海—层山,山外云海,海外山,大好河山曾引得多少英雄折腰,诗人歌颂!”

在黄山,他看到了石涛的苍莽恣肆,并由此受到启发,画了很多速写。经过多年的采风与尝试,他终于将黄山用极其凝练的点、线、面表现出来。

吴冠中 《黄山》

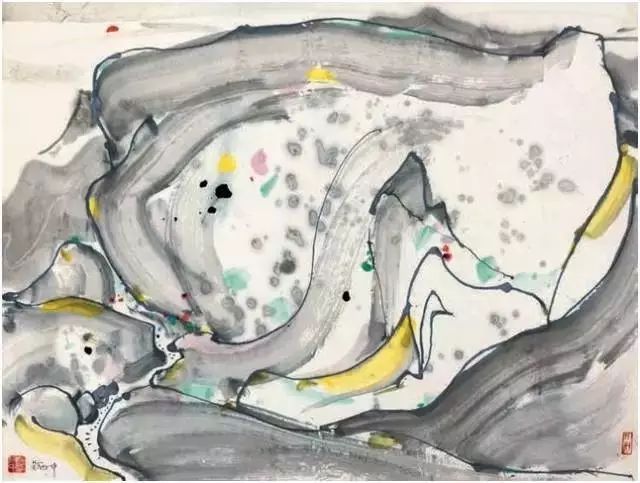

在《黄山石》中,吴冠中用抽象而流畅的线条勾勒出了山体,笔尖的停顿、转折带出了怪石的险绝,浓重的墨点抹出弯腰致敬的迎客松。

吴冠中 《黄山石》

而这幅《黄山石》更是把线条的运动感发挥到了极致。

吴冠中用奔腾曲折的细线表现出山石轮廓,灰色排笔板刷随着线条运动,加强了在云影掩映下,山石变幻莫测的动感。

吴冠中《黄山日出》

1988年的《黄山日出》比前两幅更为成熟。

一座主峰矗立画面中央,高耸入云,几何形的山石构成了主峰的山体,方与尖、疏与密、横与直的线条与平面相互支撑出山的脊侧,浓墨与淡墨的对比显现出日出之时的明暗。

一切静止的景物在吴冠中的笔下,似乎都添了灵动。

风景与人体可以结合,所有的艺术都可以共通

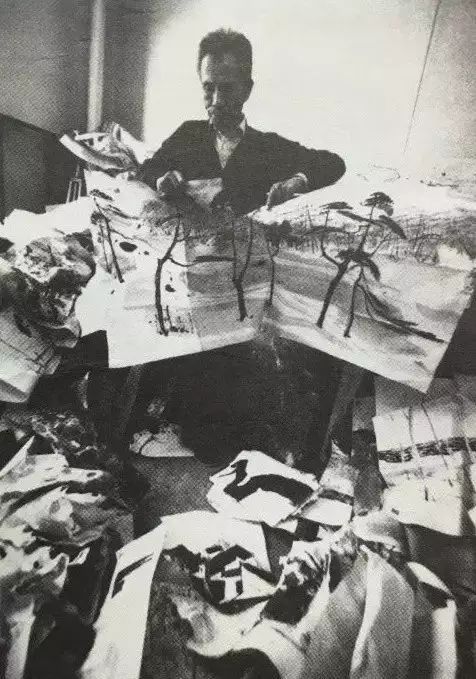

时间辗转到90年代,吴冠中越画越多,越画越好,但当他回过头看以往的画时,不满意的也越来越多,于是在1991年9月的一天,他整理家中作品时,竟然一口气撕掉了200多张觉得不好的画!

1991年秋,吴冠中在家中整理存画,毁掉二百余幅不满意的作品。

一张画就是一百万,吴冠中撕起来一点儿不心疼,他心里只想着:“让明天的行家挑不出毛病!”

下面这幅《野井(倒影)》就是吴冠中眼中“挑不出毛病的画”。

吴冠中 野井(倒影)

井水宁静无波,形成了光滑平整的镜面,构成了画面最大面积的灰色基调。水面映出井边生长的白桦树和丛生的杂草,或粗或细的线条打破了镜面的单调。

杂草随细风轻摆,在后面深绿色的衬景中显出幽静中的韵律,而画面中黑、明黄、橘红的点,更如同跳动的节拍,这是吴冠中想要达到的音乐感。