科学是什么模样的?

如果长论文那样,恐怕不会有那么多人爱看吧?

都说无图无真相,

2017年初小编找来了一份

“浙大科学+++”的

2016年度盘点内容

感兴趣的你不妨一起来看看,

哪个瞬间,让你为科学心动?

这里,

有过去一年浙大科学的傲人成绩,也有浙大人专注科学的动人瞬间,还有浙大人用他们特别的“镜头”捕捉的奇妙景象

。

一起分享这20个心动瞬间吧。

(它们是按尺寸从小到大排列的)

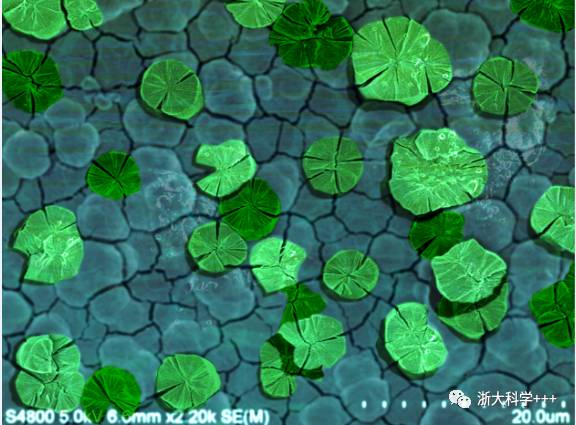

1. 研究生二年级的项晓波在制备一种

储氢材料氢化钛

时,在电子显微镜下拍下的材料结构。这幅图叫“钛美杭城——夏”,从实验底板中挑拣出叶子的形状,一片一片有层次感地染成了一池荷叶。这张照片在第七届浙江省高校暨浙江大学材料微结构探索大赛上获奖。

@材料科学工程学院

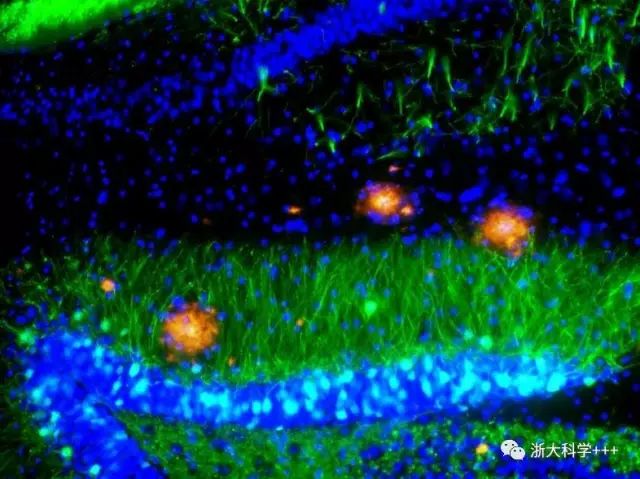

2. 《记忆消失的丛林》,研究生冯翔用荧光显微镜拍摄的

老龄小鼠脑片

。海马中的淀粉斑(红色),如同是坠落在记忆丛林中炽热的太阳,把记忆的痕迹化为灰烬。海马中可见神经元及纤维带YFP荧光,细胞核为蓝色。

@医学院

3. 下卵后24小时的

斑马鱼宝宝

,此时小斑马鱼已基本成形,心脏、肝脏等器官正在快速发育。等到第36个小时左右,斑马鱼就会陆续破卵而出啦。作为生命科学研究常用的模式生物,

浙大的斑马鱼数量不低于本科生的数量

。2016年,彭金荣教授牵头的以斑马鱼为研究对象的重大科学研究计划项目“心脏与肝脏发育和再生的遗传调控研究”顺利结题。(摄像:朱原之)

@生命科学学院

4. 10月17日一早,邱利民教授课题组利用基于低温捕集法的二氧化碳凝华可视化研究试验台,拍摄到了

在

-78.5℃以下二氧化碳的凝华现象

。由气态直接转化为固态的过程叫做凝华。在不同的换热条件下,二氧化碳凝华会形成不同形态的冰晶,将会对低温碳捕集中的传热换热造成不同的影响。图为二氧化碳孤立晶簇状凝结,每朵晶花的尺寸在7~10mm。

@能源工程学院

5. 三焦人工晶体植入后用裂隙灯显微镜拍摄到的眼睛照片。医学院附属邵逸夫医院姚玉峰教授团队在

国内率先成功实施三焦点人工晶体植入手术

,同时治疗老花、白内障甚至近视,患者术后12小时远、中、近三种视力即恢复到1.0。照片中瞳孔内的每一道环,就是三焦晶体设计的衍射环,通过这样的设计可以让瞳孔在不同大小的状态下都能实现清晰的视力和视程。2016年这项手术已经成功实施100多例。

@邵逸夫医院

6. 小鸟“出浴”,它的“前身”是一只纸船。化学工程与生物工程学院教授谢涛课题组研发的一种新型的形状记忆塑料,它在

国际上首次实现了复杂可变形“折纸”

。论文1月8日在Science Advances发表后,即刻引发《华尔街日报》、《科学》杂志在线新闻、Popular Mechanics等媒体的广泛关注与报道。(摄影:周立超)

@化工学院

7. 8月底9月初,流体动力与机电系统国家重点实验室杨灿军教授的HOME研究团队研制的

接驳盒设备

顺利完成我国某海域

海底观测网络的组网接驳任务

。在国内首次实现在超过1700米的深海区完成国内最长距离(约150公里)的海底观测网络组网建设任务,达到国内最大深度和最长距离。图为海底观测网次级接驳盒水下插拔作业操作。

@机械工程学院

8. 计算机科学与工程学院研究生黄丽鹏正在央视《挑战不可能》节目中

“意念”控制大白鼠走迷宫

。吴朝晖教授主持的跨学科团队在国际上率先提出“混合智能”的研究范式——生物智能与机器智能的融合,形成了一系列突破理论与创新技术。该项目

入选2016年度“中国高等学校十大科技进展”

。

@求是高等研究院 计算机科学与工程学院

9. 5月26日,

60MPa压力筒

缓缓吊入位于舟山校区压力筒实验大厅的基坑。压力筒是模拟水下压力环境的设备。浙江大学在舟山校区总投资3500多万元建设的60MPa压力筒,可以模拟相当于

水下6000米的压力环境

,涵盖了地球95%以上深海大洋区域。压力筒筒体自重320吨,盖重60吨,其设计、制造及运输、安装等克服了各种各样的技术难题后最终得以落成。

@海洋学院

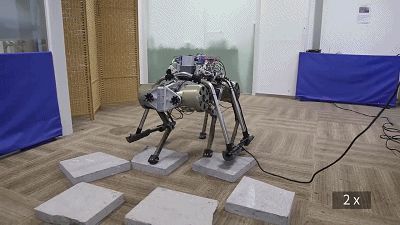

10. 钢铁之躯,灵活四腿,能跑能跳能越障——11月15日开幕的世界互联网大会·互联网之光博览会上,

浙江大学与南江机器人

联合研发的四足机器人惊艳亮相,这是

目前中国唯一能够实现奔跑和跳跃的

电机驱动四足机器人

。

@控制科学与工程学院

11. 11月7日是航天员进入“天宫二号”的第22天,他们在天宫二号里除拉力器锻炼和自行车锻炼外,还首次成功尝试了太空跑步训练。 天宫二号里的跑台上设计了专门的

束缚系统

,它的阻力源通过锁链或者其它方式与航天员相连,

在运动束缚装置的帮助下,实现多个抗阻运动的身体练习

。体育学科和工业设计学科的研究团队承担了此次任务的“束缚装置”设计和研制工作。

@教育学院

12. 2016年8月11日,浙江大学航空航天学院无人机研究中心研制的

“沙锥”高空高亚音速隐身无人机

在西北某基地成功完成首次工程应用任务。参试人员在高温、大风等不利环境条件下,实现了极限大风环境下无人机的安全起飞,并充分展现了速度高、控制准、航时长等优点,精准完成了预定的飞行任务。(摄影:罗银淼)

@航空航天学院

13. 浙大研发的

“皮星二号”

是我国长征六号运载火箭“一箭20星”任务的主要载荷,也是我国第一颗应用型皮纳卫星。9月26,在“皮星二号”卫星在轨运行满一周年。图为“皮星二号”发射前,浙江大学试验队卫立青执行最后一道

星体表面清理

工作。(摄影:朴成勇)

@航空航天学院

14. 10月19日,第二届军民融合发展高技术成果展在京举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席

习近平接见并聆听

航空航天学院郁发新教授讲解微波毫米波射频集成电路技术

。

@航空航天学院

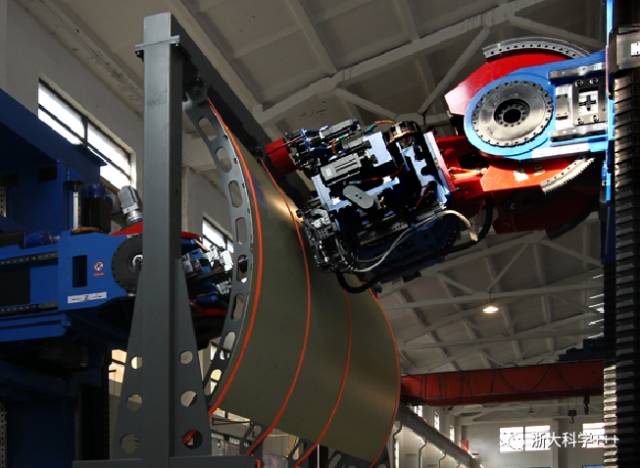

15. 飞机数字化装配科技创新团队成功研制出

世界上首台卧式双机联合钻铆机

,代替人工自动完成钻孔、锪窝、检测、送钉、注胶、插钉、压铆等飞机壁板装配的完整工艺过程,满足空客、波音等飞机制造企业对飞机壁板装配提出的相关工艺要求。在我国航空制造技术和装备的发展历程中具有划时代的意义。(摄影:卢绍庆)

@机械工程学院

15. 飞机数字化装配科技创新团队成功研制出

世界上首台卧式双机联合钻铆机

,代替人工自动完成钻孔、锪窝、检测、送钉、注胶、插钉、压铆等飞机壁板装配的完整工艺过程,满足空客、波音等飞机制造企业对飞机壁板装配提出的相关工艺要求。在我国航空制造技术和装备的发展历程中具有划时代的意义。(摄影:卢绍庆)

@机械工程学院

16. 10月14日,浙大光仪系61届毕业生悉数回到母校。他们当年毕业时,因为文革等原因,没有拍摄毕业照,趁着50周年毕业聚会,每个人都穿上学位服的

“补拍”了迟到50年毕业照,初心写在每个人脸上

。这是一届很有故事的毕业生,

高速摄影机

就是他们这一届参与设计制造的。

@光电学院

17.

每晚八点,果蝇房按时熄灯。

按时睡觉才能做一只合格的模式动物。这时进行实验,就必须依赖解剖镜的灯光。生命科学研究院研究生吴超拍摄的师兄做实验的照片,获得了研究院第二届“最美科研人”摄影比赛三等奖。

@生命科学研究院

18. 7月11日,校友楼紫金港厅,大学生制作现场制作的“火山爆发”令小学生激动不已。一周时间里,海峡两岸50位大学生相聚浙大,学习科学传播的方法,体验

分享科学

的快乐。

19、9月下旬,在北京航空航天大学举行的2016年国际空中机器人大赛(亚太赛区)上,浙江大学的

空中“牧羊犬”

凭借十分钟内赶入两只“羊”的成绩获得第一。

@控制科学与工程学院

20. 5月20日,浙大本科生“管道检测机器人”团队在2016年学术年会开幕式上演示了自己的成果。

透过现场观看的校长、院士、教授们的这些巨聪明的大脑袋,对比出了他们的稚气,然而无论是手中的神器还是他们自己,依然神采奕奕!

(摄影:卢绍庆)

看过瘾了吗?

没有?

如果你手头也有这样的照片,或者也想拍出这样的照片,可以赶紧联系我们哦!你最喜欢哪个心动瞬间呢?不妨点个赞告诉我们哦~

内容来源:“浙大科学+++”公众号

文案内容:周炜

原文编辑:朱原之