(图/李星 文/杨迈祺 编辑/田野 胡聪)余珊珊,一位普通的85后乡村扶贫干部,长期在一线从事扶贫工作。她依靠自己的双脚,踏遍了宁陕县11个镇71个村及社区,经历的每一天都是充实且忙碌。

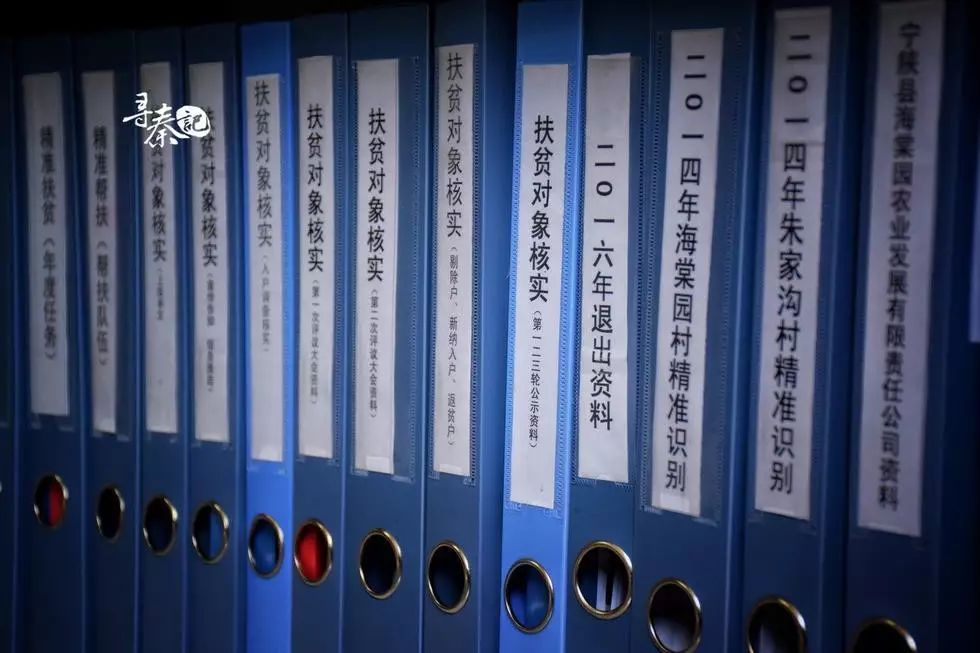

筒车湾镇海棠园村地处秦岭腹地的宁陕县,是脱贫任务较重的贫困村,也是基层扶贫干部余珊珊的工作区域之一。在余珊珊的脑海里,每天考虑最多的就是如何让帮扶举措更加精准有效、扶贫产业符合地方实际、让脱贫群众不再返贫等问题。

清晨,珊珊跟随腾讯大秦网、大秦公益及中华社会救助基金会发起的“空巢不空·银天使计划”公益项目走进宁陕县筒车湾镇海棠园村,为海棠园村60岁以上老人带来夏凉被103床、猪仔52头,总价值超过6万元。收到捐助物资夏凉被的贫困户大娘乐开了花。

贫困户大爷收到了捐助物资猪仔十分开心,他希望这一批猪仔可以让家里在年底时有个好收入。珊珊说,扶贫不是简单的救助,而是通过帮助贫困老人发展产业,让他们通过力所能及的劳动,获得更有尊严的生活。

对于已经发放入户的猪仔,珊珊还会定期察看猪仔的养殖情况及猪圈的牢固性。

除了固定发放物资,珊珊还会定期走访贫困户,通过宣传落实扶贫政策,以及实际帮助,让村民的生活条件日益改善。去年9月,余姗姗到龙王镇走访一家贫困户,他们住的是土木结构的房屋,丈夫心脏病卧病在床,妻子残疾,大儿子何永龙下肢瘫痪,只有小儿子一个劳动力,还要照顾家里的三个病人。珊珊走访后,立即和县民政局干部一起制定帮扶措施,并把大儿子何永龙送到县上的失能中心照顾减轻贫困户家庭负担。珊珊后来了解到何永龙在失能中心生活得很好,还学会了刺绣。而他们家在安置点的房子也即将竣工,住房安全的问题也一并解决。大家的共同努力让他们的生活得到了极大改善。想到这些,余珊珊心里很是安慰。

走访累了,珊珊就用山里的泉水洗脸抵挡酷热。一线的扶贫工作异常艰辛,但是珊珊从没想过要打退堂鼓,她不以为意地说:“我在这个工作岗位上干了9年多,如果我一遇到事情就有了反弹情绪,其他年轻同事怎么办?”

每天大量的走访工作基本全是山路,需要靠双脚徒步来完成扶贫工作的最后一公里。珊珊经常深入田间地头、农家院落和大山深沟,工作几年走遍了全县的11个镇71个村。每月除了要到镇村开展业务工作外,还要走访自己所包干的定点贫困家庭,一般来回车程要9小时,最终的一段崎岖山路需要步行到达。珊珊说,早期她刚参加工作不适应,经常坐车晕车,几天都缓不过来,现在却早已习惯了这样的工作节奏。

田间地头一坐,珊珊拿出随身携带的笔记本,开始和农户交流,认真记录下农户生活的近况及急需解决的问题。

刚出生不久的小羊羔,是当地农户脱贫致富的重要经济支柱。依靠养羊这门技术逐步脱贫的农户称,“领头羊每天带着羊群在陡峭的山坡上吃草,下午五点按时返回,今天早上母羊又产下两只小羊羔,我们心里别提多高兴。”

高温的走访工作让珊珊身体有些不适,她窝在椅子上休息片刻,又匆匆赶往下一个贫困家庭。

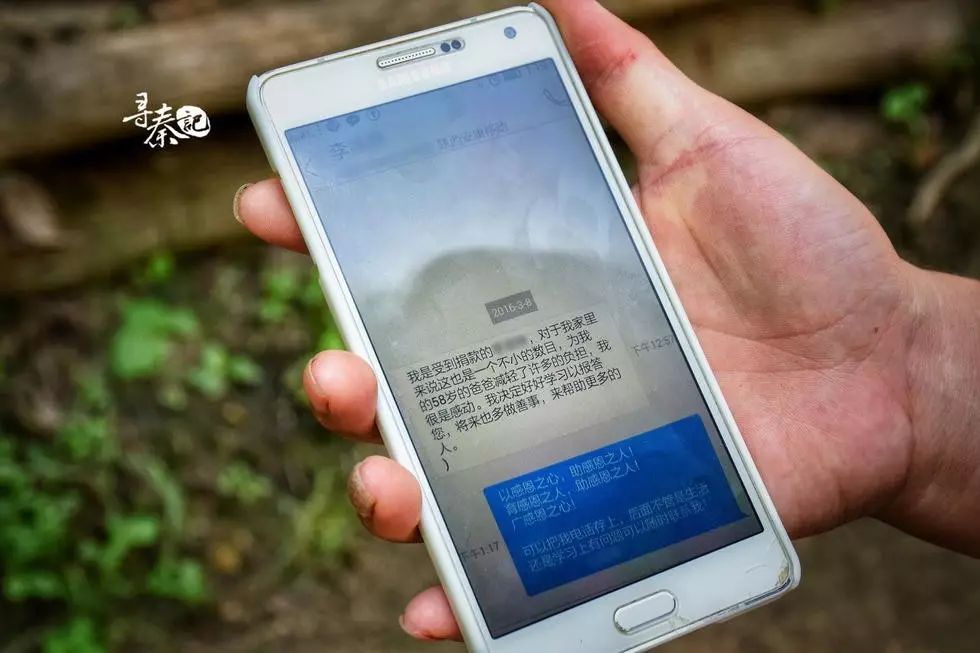

去年1月6日,珊珊接到五年前资助的一名贫困大学生的电话,他说如果当年没有扶贫局的帮助,自己无法完成学业。如今毕业后顺利找到工作,想把第一个月领的两千块工资帮助两名贫困学生。

珊珊和自己的丈夫属于扶贫“夫妻档”,同样从事扶贫工作的丈夫也经常在一线奋战。遇到工作繁忙的时候,夫妻俩几周都碰不上一面。经常是,丈夫把孩子从学校接回来递到珊珊手里,转头就去下乡了。说到家里的老人和孩子,珊珊觉得有些愧疚,“因为工作繁忙,频繁下乡,没有时间好好陪孩子。忙起来的时候,只能靠微信、电话了解孩子近况。”

有一次,婆婆高血压生病住院,珊珊独自一人照顾完婆婆,带着6岁的孩子在办公室加班至凌晨11点。回家的时候,孩子已经困得在摩托车后座睡着了。宁陕的午夜,昏暗的街灯下,珊珊一手托着后座熟睡的孩子,一手扶着车把,就这样慢慢骑回家。说到这里,珊珊抹起了眼泪。谈起这份对工作的坚守,珊珊说,家人们都非常理解和包容,都是默默的支持着我们。

珊珊是一位生在农村、长在农村、服务农村的朴实基层干部。谈到和丈夫的聚少离多,她很坦然地说:“我身边很多亲朋、同学的家庭因为贫困看不起病,上不起学,居无定所……而我从事的扶贫工作是直接服务群众的,我希望能够帮助更多的人。我和我丈夫都坚守在脱贫攻坚工作的第一线,我们也都生长在农村,深知这个工作的意义重大。所以我们能够相互理解、相互支持。”

宁陕县隶属于陕西省安康市,位于秦岭中段南麓,是中央办公厅定点帮扶县。脱贫攻坚以来,很多乡镇干部,驻村干部以及脱贫办的干部,大多都是5+2、白+黑的工作模式。也正是有了像珊珊这样无数个日夜坚守在一线的扶贫干部们,才会让扶贫政策更容易落到实处,让贫困户们不再担心温饱问题、能够夏有所凉,冬有所衣。扶贫路上,这些一线干部们用自己的双脚丈量出大山里的每一寸土地,用汗水浇灌着帮扶贫困户的每一亩爱心田。