编者按:本文系张文江教授为《薛学潜著作集》所作的序言,原载《上海文化》2020年第1期。感谢作者和《上海文化》授权“古典学研究”公号推送。

薛氏家族状况

薛学潜

(1894—1969),字毓津,一字育津。他出生于无锡大族,祖父

薛福成

(1838—1894),父亲

薛翼运

(1862—1929),是薛家的长房长孙。

左:薛福成(1838—1894) 右:薛翼运(1862—1929)

薛氏家族的历史,

丁凤麟

《薛福成评传》(南京大学出版社,1998)、

曾佳佳、蒋明宏

《清代薛福成家族文化初探》(《江南大学学报》2009年第5期)、

薛炜清、薛炜平、薛枫、薛中越

《薛福成家族祖籍与谱系考述》(《江南大学学报》2014年第4期)等,已勾勒大致轮廓。今略加订正,并有所补充:

薛家祖籍为江苏江阴,元末避乱迁居无锡。薛福成父亲

薛湘

为道光朝进士,历任湖南安福、新宁知县、广西浔州府知府。薛湘学问广博,对子女课读甚严:“谓学有根柢,则枝叶自茂。教以温经读史,兼览百子,熟玩

朱子

《近思录》……又综考有明以来制艺之卓然者……由是沿流溯源,学乃大进。”(《庸庵文别集》卷六《薛公家传》;见《薛福成集》,安徽教育出版社,2014,836页)。薛福成兄弟六人,他列居第三

。

长兄福辰为咸丰朝举人,官至都察院左副都御史;

仲兄福同为同治朝举人,六弟福庚

为光绪朝举人。

薛福成,字叔耘,号庸庵。年轻时研习经世致用的实学,先后师事

曾国藩

、

李鸿章

(1865年入曾国藩幕,1875年入李鸿章幕),与

黎庶昌

、

张裕钊

、

吴汝纶

齐名,被称为“曾门四弟子”。他历任浙江宁绍台道、湖南按察使,出使英、法、意、比四国大臣,对晚清国事多所筹划,于西方文明有深入了解。著作有《庸庵文编》、《筹洋刍议》、《出使四国日记》等。

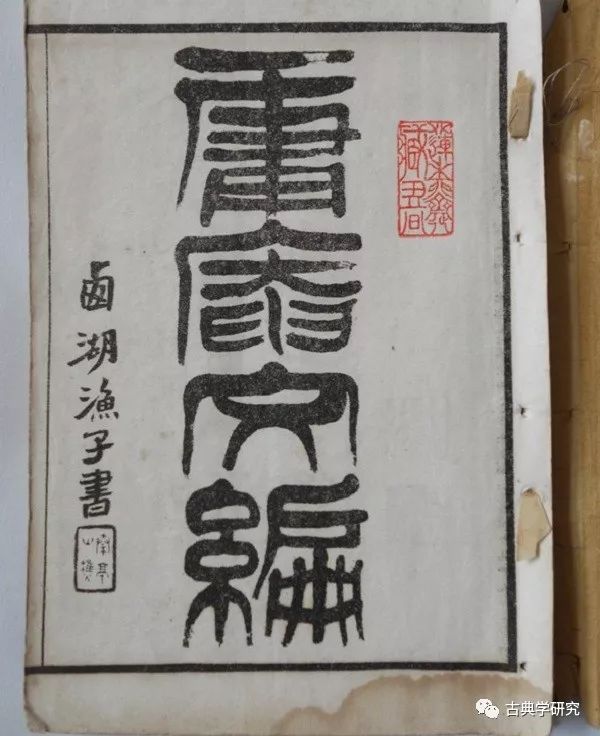

《庸庵文编》(光绪丁酉春三月上海醉六堂石印)

薛福成有四子三女。长子翼运,字南溟,光绪朝举人,曾入李鸿章幕。丁忧后弃官转攻实业,组建永泰丝业集团,是著名的民族资本家。三

子莹中

,字慈明,整理薛福成大部分著作,校理、汇刻了《庸庵全集》十种(1887刊刻,1898完成)。

薛南溟有三子七女。长子薛学潜,是本文传主。次子

薛学海

,字汇东,曾任中国驻英公使馆二等参赞,又受聘为北洋政府考察各国专使

徐树铮

(1880—1925)的随员,由于徐氏遇刺而淡于仕进。以后担任直隶省督办的外交部特派交涉员;在

宋子文

当行政院长的时候,担任行政院秘书。他酷爱围棋,和

段祺瑞

下过五六十局;①因此而认识

吴清源

。创办无锡田径队,荐送外甥

张嘉夔

参加德国柏林举行的第十一届奥运会。三子

薛学濂

,字寿萱。他继承父亲薛南溟的事业,多方面加以拓展,在东南一带被称为“丝业大王”。②

三个儿媳妇也来自名门望族。长子薛学潜娶的是实业家

华绎之

(1893—1956)的姐姐

华慧纬

,次子薛学海娶的是

袁世凯

的次女

袁仲祯

,三子薛学濂娶的是

荣宗敬

(1873—1938)的次女

荣卓仁

。袁仲祯由袁世凯的四姨太

闵氏

(三个朝鲜姨太之一)所生,传说中撮合这场婚姻的,有

黎元洪

、

张伯驹

等人。

薛氏家族是无锡的巨富。薛家花园坐落于无锡老城闹市区,占地面积2.1万平方米,被称为江南第一豪宅。此花园由薛福成在出洋前亲自设计安排,薛南溟负责建造。2001年被国务院定为全国重点文物保护单位。

薛家花园正厅

薛氏家族以诗礼传家,历代人才辈出。

薛氏家训有这样一段话:“天下事,利害常相伴,惟读书则有利而无害。不问贵贱、老幼、贫富,读一卷便有一卷之用,读一日便受一日之益。”

此语见

薛福辰编《薛氏族谱采遗》,原出于宋代倪思

《经锄堂杂志》,被多种家谱(《毗陵唐氏家谱》、《龙溪盛氏宗谱》、《毗陵修善里胡氏宗谱》)引用,奉为治家的指针。由于薛家秉承开放的教育理念,子弟中有很多人赴海外求学。辛亥革命前,北京清华学堂选派幼年学生出洋,薛学海获选,宣统二年(1910年)赴美国,于威斯康辛大学攻读政治经济科。1921年,薛学濂赴美国(州立)伊里诺大学,学铁路和经济管理。

长子薛学潜的经历更是传奇,他一生不为生计所迫,交往多为名流。由于他淡泊治学,长期不为社会所知,相关资料没有妥善保存。笔者多方搜求,所获仅一鳞半爪。此文提示若干线索,期望将来有更全面的钩沉。

薛学潜生平

薛学潜出生于清光绪二十年(1894年,农历四月二十五日)。在他出生的当年,薛福成从国外归来,回乡途中于上海去世(农历六月十九日)。在告别人生之际得知长孙出生的消息,这位中国近代史上开眼看世界的人之一,也会有所欣慰吧。

薛学潜天性聪颖,自幼朴笃好学,读书善辩问质难,外祖父

吴汝纶

(1840—1903)见后,称他“可绳乃祖”

(《政本论》

张鸿鼎

序;张是薛南溟女婿,曾留学日本),认为这个孩子可以继承薛福成的事业。

钱基博与夫人

光绪三十二年(1906年),薛学潜十二岁,

钱基博

(1887—1957)受聘于薛南溟担任家庭教师,为薛学潜、薛学海兄弟教授算学。这应该是钱基博的第一份工作,而这位做老师的也不到二十岁。钱基博后来以文史学者而闻名,最初教的居然是算学,不得不令人惊奇。当时社会风气重视理科,此前薛南溟已聘请无锡本地的

杨章甫

出任子女理数教师。③

这是薛学潜最早接受的西学基础。

在薛家传统中,中学的根基更深。

薛学潜很早就学习古文,稍长后视野更为开阔,举经史周秦诸子及典制,无不熟读,尤沉潜《周礼》(《政本论》张序)。

潘雨廷

先生曾经说起,薛先生能随口背诵《庄子》全文,他能背诵的当然远不止此。今天读薛氏著作,在在可见他对古代典籍的自由运用。这些都应该来自他的童子功。

薛学潜毕业于苏州东吴大学(1900年由教会创办的中国第一所西制大学),治数理。在1918—1920年间,担任江苏省第二届议会议员、第三届国会众议员,是当时最年轻的议员。1920年受中央政府派遣,赴欧美考察实业。他游历寰球,足迹所至,有美、英、法、比、瑞士、荷兰、德、奥、匈、意、捷克、波兰及巴尔干诸邦,还有亚洲的日本、印度、安南(《政本论》张序)。④

他遍游欧美诸大高校,结交各国饱学之士,学问有长足的进步。

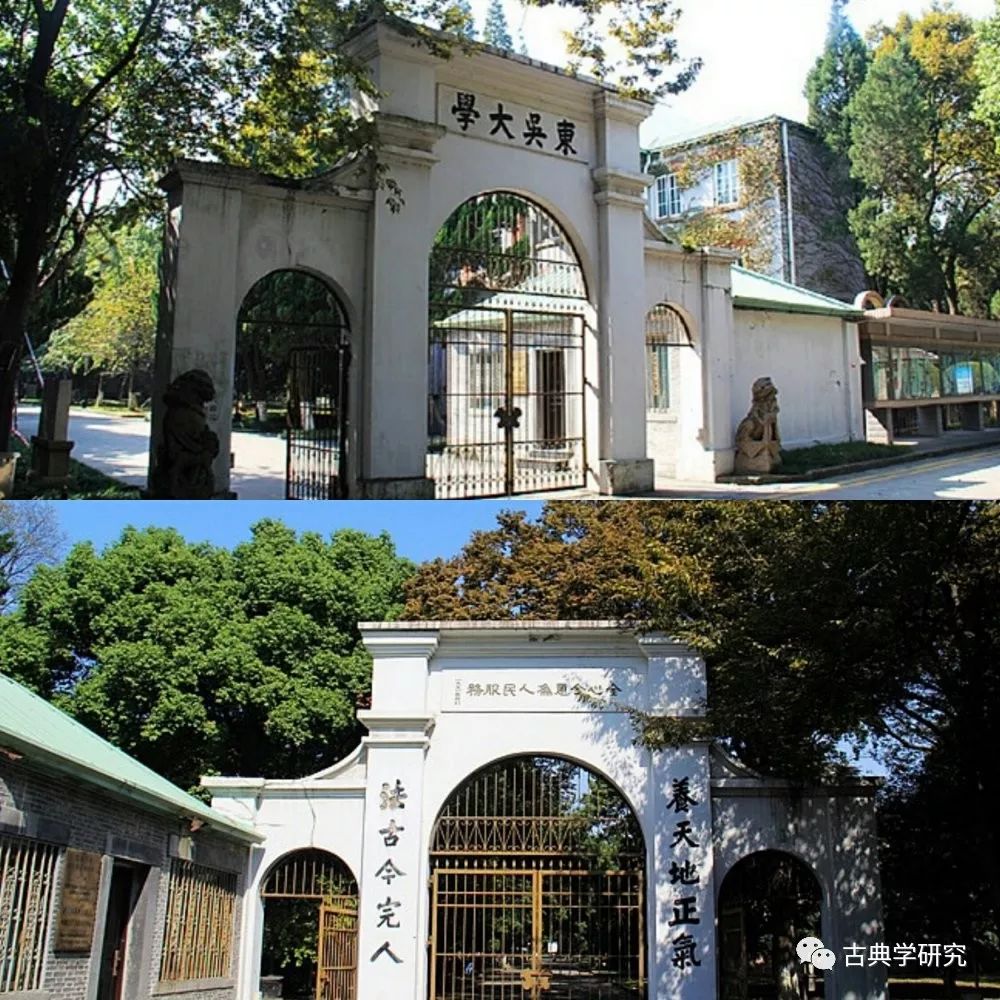

东吴大学旧址大门及大门背面

回国后,薛学潜奉父亲之命,于1921年筹建太湖水泥公司,发起人中有

叶恭绰

(誉虎)

、荣宗敬、

荣德生

、

陈光甫

、华绎之等知名人士。由于种种原因,此公司经营失败,未能发挥才能。1928年,薛学潜用两年时间撰写《政本论》,从学理上探讨政治的基础。1933年,他以个人名义草拟《中华民国宪法草案》,成为1936年“五五宪草”的参考文献之一,是民国宪法史的组成部分。薛学潜一生研究经世济民的学问,考求万事万物的根源,以上是他的重要贡献,却并非其核心关注。

他的才华主要体现在探索科学易上,作出了令人瞩目的成就。

检阅报刊和其他文章,尚可见薛学潜的零星踪影。1920年,无锡教育家

高阳

(1892—1943)捐献全部家产,克服种种困难,创办无锡中学(后为无锡第三中学)。

唐文治

任校长,薛南溟任董事长,校董中有薛学潜。1923年到1925年,他创办《苏民报》,

包天笑为主笔,范烟桥

为副刊编辑。1937年,薛学潜和叶恭绰(1881—1969)、

李石曾

(1881—1973)、

臧伯庸

等一起,捐助虹桥疗养院的平民病房。⑤1938年前后,他和传奇人物

张葱玉

(1914—1963)有交往,时常互相宴请。张出身大富之家,当时二十四岁,他非常钦佩薛的著作,后来成为书画鉴定界的宗师。⑥

薛学潜主要居住在上海,原来的通讯处是同孚路(今石门一路)。1949年以后,住所在茂名北路。

他积蓄的满腹学问,由于没有发表的条件,只能体现在与

杨践形

等人的谈学中

(参见《钟泰日录》1963年2月7日),

其学术传人是潘雨廷先生。

薛氏家族的后裔,大多身居海外,国内的居住在北京和上海。有文章记载,薛学潜的

儿子薛景侨住北京(在上海时住陕南邨),薛维翰住上海,薛敦

住香港。⑦薛学海的后代大多定居香港,薛学濂的后代大多侨居美国和加拿大。

《中国水泥事业之前途》书影(附薛学潜照片)

今日尚可见薛先生的照片有二:

1、早年。

见

《

中国水泥事业之前途

》

扉页

,英姿勃发,器宇不凡。

2、晚年。

七十寿辰时与友人和学生的合影。

沉静成熟,一代哲匠。

潘先生处保存这幅合影,请教知情者后,辨认出其中一部分,还有一些人不知道是谁。

幸运的是互联网陆续吐露信息,现已知照片上所有人姓名。

⑧今将此照片列补编之首,可见薛先生晚年的风采。

合影中的友人和学生,多为一时俊杰。

主要著作

薛先生思想主要体现在著作中,很多已亡佚。

《薛学潜著作集》是在有局限条件下,作出的不完整结集。初步检视其学行,大致分三个阶段:

一、最初从实业报国入手,转向政治,并探讨政治的根基。

列出此时期主要著作,编为第一卷:

1、《中国水泥事业之前途》(1923)

2、《政本论》(1928)

3、《中华民国宪法草案》(1933)

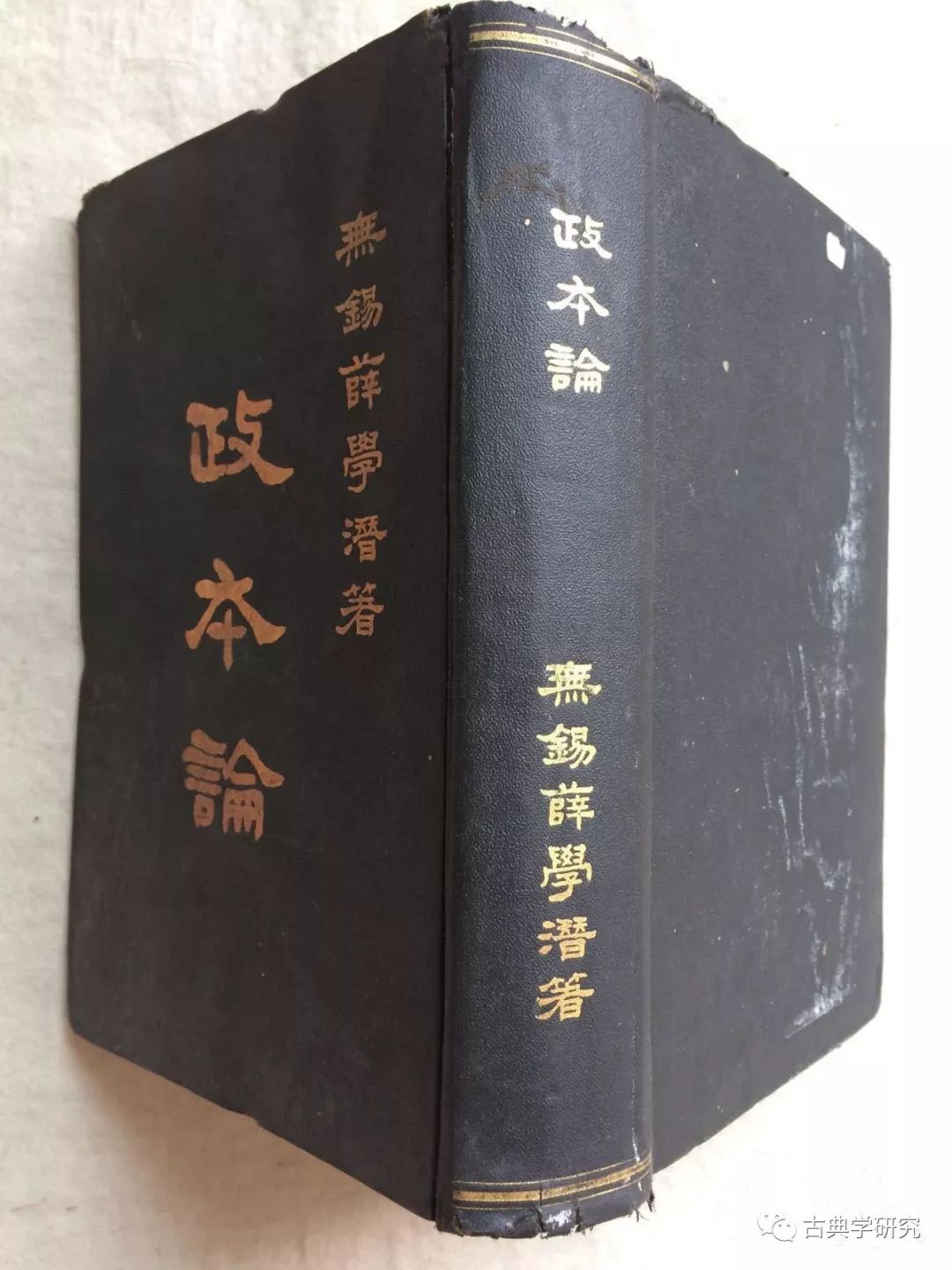

薛学潜著《政本论》书影

薛学潜在二十世纪初考察欧美,与其祖父于十九世纪末出使英、法、意、比四国对照,时代已然不同。在欧战背景下,薛学潜分析世界地缘形势,重视资本的作用,深信中国水泥产业尚在幼稚阶段,将来有无穷的希望。如果观察二十世纪末内地的基建和房地产大潮,不得不敬佩其敏锐的远见。《潘雨廷先生谈话录》一:

走过华亭路服装自由市场时,先生言:二十年前薛先生早就看出:化纤出来,当时虽然贵,服装问题已解决。现在的情形已完全可见,人们服装翻花样全从此出来。衣食住行是人民生活大问题,衣解决了,食还没解决。美国一个农民可养活二十人(大意),其他国家相距甚远。然而一旦能人工合成粮食(氨基酸),社会还会大变。(1986年3月27日)

此处只谈及衣和食,推论观察住和行,亦当有新的视角。《水泥》原书用英语写作,由

徐景韩

(1884—1952)译为中文。徐景韩是中国第一位被授予硕士学位的人,和薛学潜应该是同学。⑨此书言水泥,而名之曰“事业”,系之以“前途”,可见薛学潜朝向未来的眼光。

经营实业为时短暂,薛学潜退出后,转而研究政治体制,后者更为根本。他撰写《政本论》煌煌十二卷,既通晓传统政体的因革,又了解西方制度的演变,此书在规模上可比拟《周礼》,为建立国家而设计规划。

在二十世纪上半叶,作出这样的深入探索,不可不谓有大志的作品。以今日后见之明观之,书中的若干洞见,依然有参考价值。

1932年12月,迫于“九一八”事变的压力,当时国民政府宣布筹备立宪,

吴经熊

(1899-1986)、

张知本

(1881—1976)、薛学潜以个人名义发表了宪法草案(

夏金华、胡旭晟、刘鄂

等整理《近代中国宪政历程:史料荟萃》,中国政法大学出版社,2004,869—915页)。1936年《中华民国宪法草案》(即“五五宪草”)以吴的草案为底稿,不断地加以完善,而对张、薛的设想也有所吸收。(

刘莉佳

《南京国民政府时期行政法院制度研究》,2012)

吴经熊1917年就读于东吴大学,1927年和薛学潜共同被推选为委员,以上海同学的身份参与母校校务改组(1927年4月10日《申报》)。薛学潜是学长,两人应该相识。探讨薛氏草案的得失,当对比吴、张草案和“五五宪草”,还要追溯清末民初宪政思想的发展,并结合1946年《中华民国宪法》的后续演变,才能作出完整的评论。

二、认识西方科学的最新发展。

由于政局动荡不安,理想难以实现,薛学潜再次由政治观念的考核,转入追溯西方科学的最尖端成果。其核心思想来自晚清流行的“西学中源”说,⑩并作出深远的推进。列出此时期的主要著作,编为第二卷:

4、《易与物质波量子力学》(1937)

5、《超相对论》(1946)

论者指出,中国近代易学史上,从象数易发展为科学易,

杭辛斋

《学易笔谈》(1919)开其先河,

沈仲涛

《易卦与代数之定律》(1924)、《易卦与科学》(1934)、薛学潜《易与物质波量子力学》(1937)、

丁超五

《科学的易》(1941)踵事增华,是易学同现代数学、物理学结合的尝试。(

尹天齐《民

国科学易的形成、构成和影响》,2017)理解民国易学的发展,薛学潜是不可绕过的重镇。潘先生写作《易学史》,拟以薛学潜为结束。

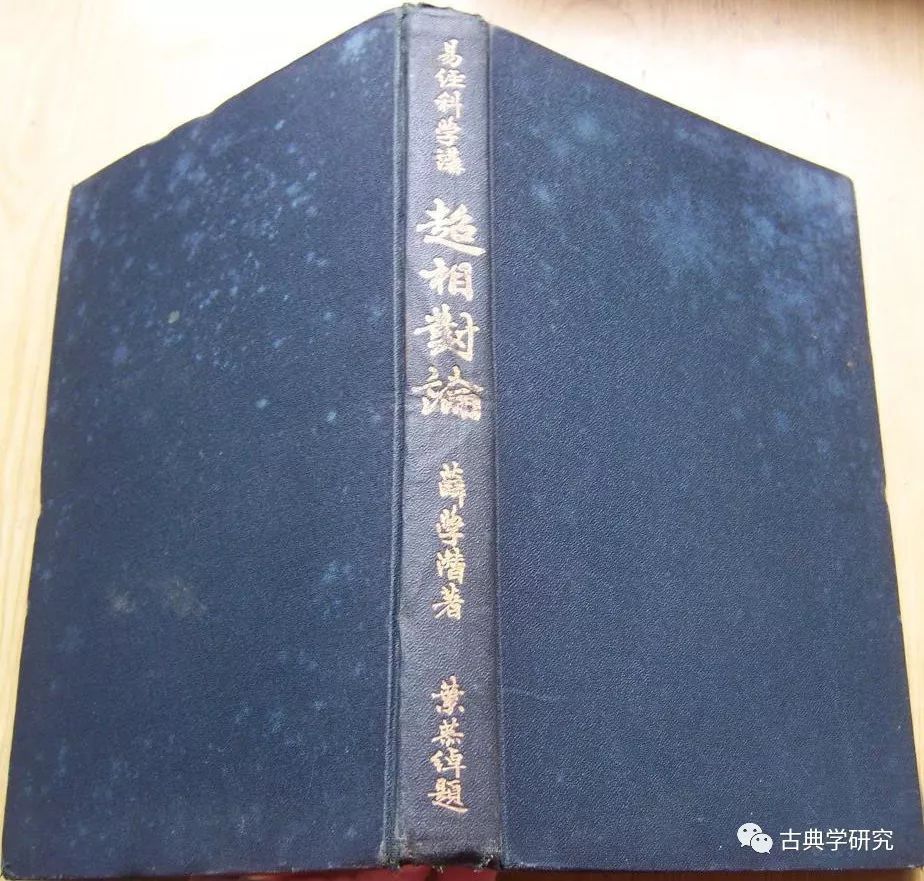

《易与物质波量子力学》四卷,以现代自然科学与《易》相结合。全书以易方阵来解释物质波、量子力学、相对论,而终以五度之说。由于论证比较复杂,作者依据1942年—1943年的演讲,删繁就简,续著《超相对论》三卷,又名《易经科学讲》。1964年该书重版于台湾,改名为《易经数理科学新解》(台湾真善美出版社),以后又多次重印。

对薛学潜的科学易,

熊十力

有严厉批评。⑪可见即使是潘先生的师门中人,对学术的方向和归宿,判断上并不一致。

这些不一致天然存在,不需要强求统一,认识其分歧并推究其原因,应该给后人重大启发。

在潘先生的老师中,薛、杨两先生能谈在一起,或许因为杨也留意新学,对《易》持有开放的态度;而薛、熊两先生不可能谈在一起,除了熊的强烈个性,也和进路不同有关。

对于此书的批评,目前看到局部的纠错,尚未见整体的分析。⑫即使将来发现重大的错误,依然不能抹杀当时的探索。

潘雨廷先生有一回说:“薛先生《政本论》虽然好,但不过时的是其科学著作,至少现在不会过时。薛先生讲过好几次了,量子将来有什么稀奇?人人都知道,但《易经》还是《易经》。这才是懂《易》之人。”

(《潘雨廷先生谈话录》一,1986年3月5日)可见薛先生本人的自知,也是对其著作的适当评价。

薛学潜著《超相对论》书影

三、中华文明溯源。薛先生壮年以科学易而闻名,晚年由西返中,追溯中华文明之源,完成了一代奇书《天文文字》,成为他最辉煌的著作。

列出此时期的主要著作,编为第三卷:

6、手稿晒图本《天文文字》(1954)

7、手稿晒图本《西安半坡出土最古文字》(不详)

8、手稿晒图本《天文文字》补篇(1965)

《天文文字》是薛先生研究中华文明的代表作,甚至可以说是其一生学问的总结。

他从传统的籀篆文字上出,由殷墟甲骨文追溯周以前的源头,提出文字之本,与宇宙同根,中国文字出于天文。凡十天干、十二地支、卦之八兽、数字五到十,为核心三十六字,源之而衍天文文字凡七百。此书以星象解析中国文字,旁及西方字母和阿拉伯数字,磅礴万物以为一,是他一生思维的结晶。至于所论是否为中国文字的真实状况,估计见仁见智,不妨继续争鸣;而宇宙真相是否为他所说的五度,应该也非必然。这些都不妨碍此书的天才建构,为极富思想性的杰作,其精光不可磨灭。卷首序言写于1954年,书中引及1956—1957、1962年的事情,可能到1962年才最后完成。此书以少量晒图本形式在友人间流传,

马一浮

极欣赏之⑬。

本书的重现,多少出于侥幸。二十世纪八十年代,我代潘雨廷先生去大场取回文革中被抄走的书籍,其中有数册《天文文字》。当时很吸引我注意,并请潘先生作了讲授(见《谈话录》八补遗甲,1985年6月30日)。1991年潘先生逝世后,由于潘先生有大量手稿尚待整理,又考虑到此书还涉及著作权,此数册不全的晒图本,托人退给了薛家。然而数十年来,在校对潘先生手稿之余,我心心念念于此书,为当年的懵懂追悔莫及。我在很多场合谈及此书,也一直关注其下落,由于年代久远,相关线索已失,没有进一步消息。

十多年前,

钟泰

(1888—1979)的孙子

钟斌

先生,搜寻其祖父的遗稿,曾经联系过我。数年前,因为推动钟泰遗稿的出版,我和钟斌又有所交流。不久前由于友人的促进,我无意中得知钟斌处尚有完整收藏,因跃而大喜,此书终于失而复得。查《钟泰日录》1965年5月25日:“再访薛学潜,赠予《天文文字》一部,共九册,可谓巨著矣。”当即今天收入《著作集》所用的底本。此书的重见天日,感谢各方面有形、无形的助力,钟斌先生在整理钟泰著作的同时,保存此书五十余年,功德无量。此书非常可能是海内外仅存的完整孤本。

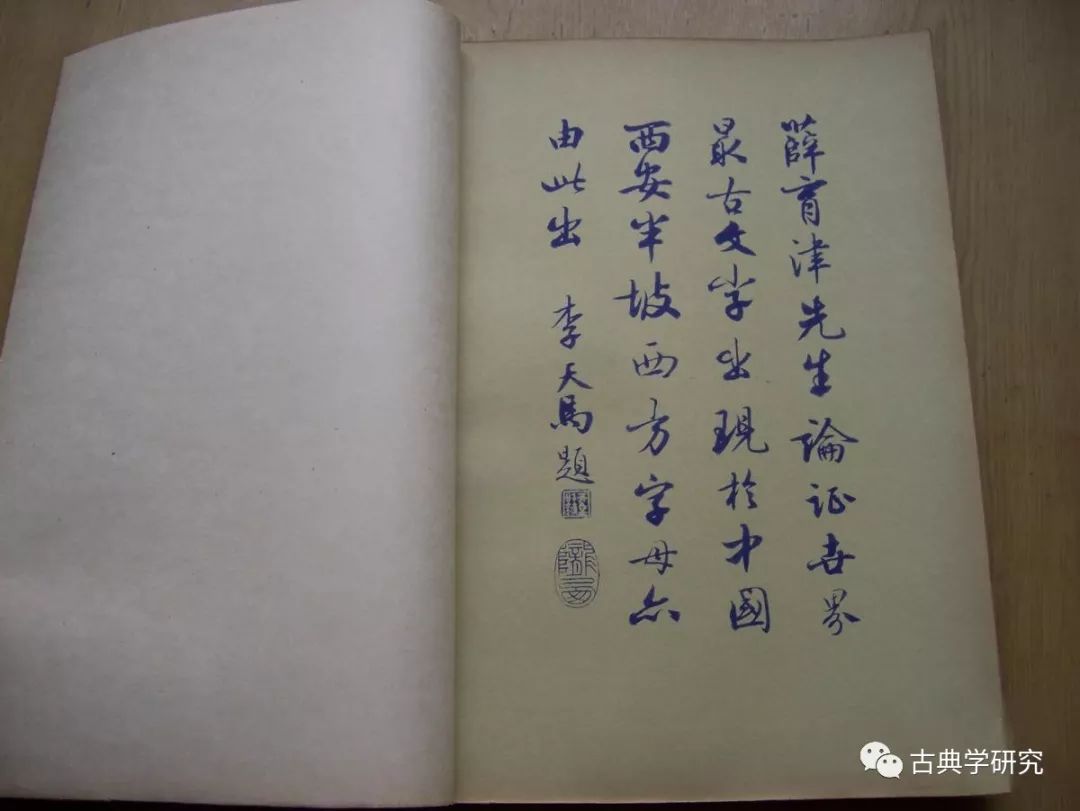

《西安半坡出土最古文字》书影

(20世纪50年代手稿晒蓝本,扉页有李天马题签)

《西安半坡出土最古文字》,由归藏文化从拍卖场上购得。半坡遗址1953年发现,薛先生的释读,提供了新的观察角度。此书无序言,未标明何年写作,可看成《天文文字》的引申,大义全同。卷首有书法家

李天马

的题辞,李于1961年移居上海,由此判断书成于此年以后。⑭归藏文化还购得薛先生题名为《易讲》的文稿,自序署1962年,经比对与《天文文字》完全重合(即《天文文字》二十一章的一节)。此书是作者小范围演讲时抽取的讲义,不列为一种著作,保留其自序编入佚文。

《天文文字》的发现,使《著作集》的编纂,得以相对完整。喜事接踵而至,在本文写作期间,无锡图书馆的

朱刚

先生,提供了《天文文字》的补篇。此书探讨1942年出土的楚帛书,可作为读解半坡文字的补充。结论提出,

中国古世南方文化与北方殊趣,且北方不逮南方,以及籀篆文和隶书有不同的起源。

如果结合薛先生身后发现的马王堆帛书和近年来逐渐引起重视的良渚文化,这些观点富于启发意义。

残卷、佚文和附录

本次初步的结集,将薛先生著作编为三卷。由于编纂时陆续出现的新进展,原拟以后考虑的补编,得以提前着手。今将搜集的残卷、佚文和编者辑集的附录,编为第四卷。前三卷为正编,第四卷为补编。搜集薛先生著作还刚刚开始,将来搜集到其他文稿,此编还可能扩充。

先列已知未刊著作目录如下:

9、手稿晒图本《黄帝尺》(不详)

10、手稿晒图本《中国乐理论》(1956)

11、《第三八卦》(不详)

《黄帝尺》。

由律历而度量衡,制器尚象,正是《易经》的核心,也是中国科技史的重要内容。

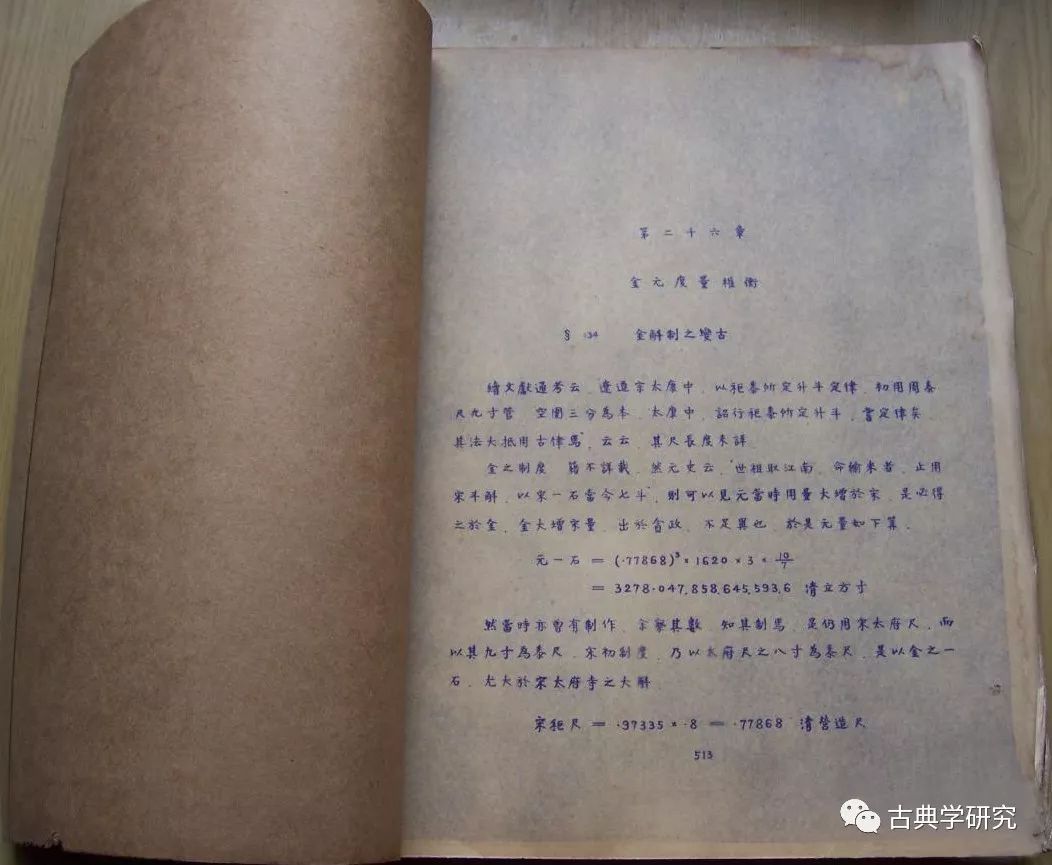

前辈学者叶恭绰曾垂询研究进展,今存薛学潜回复信函,已编入佚文。⑮由于朱刚先生的提供,此书已找到主要部分。全书共有七册二十九章,今存五册,缺第一册(第一章到第四章)和第五册(第十八章到第二十一章)。因为未见序文,不知道写于何时,暂定完成于五十年代。目录如下:

第二册 第五章:三代度量权衡之例证;第六章:齐晋秦楚度量权衡;第七章:关系后世权衡度量变迁最巨之两尺;第八章 古同身尺之变化

第三册 第九章:古玉考;第十章:古剑考;第十一章:音律考;第十二章:黄钟之正声

第四册 第十三章:黄钟动数;第十四章:黄钟积;第十五章:钟律考;第十六章:月令与音律;第十七章 上古测尺

第六册 第二十二章:容黍之研究;第二十三章:唐度量权衡;第二十四章:宋人不识宋权;第二十五章:宋度量权衡

第七册 第二十六章:金元度量权衡;第二十七章:明度量权衡;第二十八章:清度量权衡;第二十九章:重振中国度量权衡制度建议

附录一:历代尺度合清营造尺;附录二:历代制量合清立方寸;附录三;历代权衡合清库平两;附录四:历代尺度合密立密达;附录五:历代制量合立方生的密达;附录六:历代权衡合格兰姆

关于《黄帝尺》的内容,在《天文文字》中有所提及:“黄帝尺者,盖取准地球子午周一亿二千九百六十万分之一。今科学所用密达尺,乃取准地球子午周四千万分之一,然未能精,犹嫌微短。而黄帝尺就人类制造所能控制的准确程度而言,则谓之绝对准确,无不可也……由于黄帝尺之算,而推出历代度量权衡,皆得其准确之数,可以补二十四史之阙文焉。”(15页,参见176页)。

此书的研究美轮美奂,对精确有至极的追求,达到了所能达到的高度。

2018年11月,国际度量衡大会决议,七个国际基本度量标准(包括长度在内),已全部改用物理常数定义。薛先生如果在世,他的学问与时俱进,不知道是否有更新的见界?

《中国乐理论》。《黄帝尺》和此书的先后,比较难以确定。从薛信函对叶恭绰所用称呼(叶在民国时期多次担任部长)判断,可知《黄帝尺》的研究在1949年以前。另外,《乐理论》中有根据《黄帝尺》推算的内容。此卷以《黄帝尺》居前,将来再考虑是否需要调整。

此书序言写于柔兆涒滩,即1956年。⑯全书有四册十二章,每册一卷三章。目录如下:

第一卷 乐理出于中国 第一章:导言;第二章:乐理出于八卦;第三章:仲吕极不生

第二卷 乐调之变化 第四章:旋宫之法;第五章:谐和之理;第六章:谐声与谐乐

第三卷 真黄钟何以求得 第七章:黄钟之长度;第八章:古尺之来历;第九章:历代黄钟得失

第四卷 黄钟律管之算 第十章:黄钟动数;第十一章:黄钟积;第十二章:钟律考

华夏文明的核心典籍,有六艺、六经和五经的不同表述,彼此关联而各有所指。其中关键性分别之一,为《乐经》的失传。虽然有《周礼·大司乐章》和《礼记·乐记》(亡佚约一半)保存部分信息,终究是莫大的缺憾。而黄钟正声,丧于周室东迁(见《黄帝尺》第十一章《音律考》)。

薛先生这部研究著作,结构严密,根据易学象数和历代资料多方推导,使中国乐理亡而未失,是非常重要的贡献。

《中国乐理论》原来有目无书,由于种种机缘,在编纂《著作集》的最后阶段,陕西咸阳的

杨瀚

先生,提供了他收藏的第三册,此书的部分内容,由此得以窥见。《黄帝尺》第四册中有三章(第十三章:黄钟动数;第十四章:黄钟积 ;第十五章:钟律考),与《中国乐理论》第四册的章题重合,疑似内容相同;加上网络照片保存的自序和残页,此书还可以有所恢复。已知第一册在拍卖场上被人购走,其他二册也可能尚在天壤间,期待全书将来有机会问世。

《第三八卦》,指伏羲量子(第一八卦),文王电子(第二八卦),孔子原子(第三八卦)。此书应该是薛先生科学易的最新作品,继续早年的研究,与《天文文字》双峰并峙。潘先生生前多次提到此书,下落不明。《钟泰日录》中,提及薛有著作《易与原子能》,不知道是否和此书有关。⑰

关于佚文,目前找到七篇:

1、薛学潜先生著作启事,刊登在《新闻报》1928年9月7日(亦见《申报》1928年9月22日)。此文是《政本论》的广告,应该出于自拟,可看成全书的提要。2、薛育津君来函,刊登在1942年2月27日《新闻报》。此函为自拟的作《易经》科学演讲的广告,是《易与物质波量子力学》、《超相对论》之间的过渡。3、《易经科学讲 超相对论》出版预约,刊登在《新闻报》1946年4月3日。也应该出于自拟,可看成全书的提要。4、致叶恭绰,见《叶恭绰友朋尺牍》(上海辞书出版社)。5、《中国乐理论》自序、目录和残文,来自拍卖场上的照片。6、《易讲》自序。7、潘雨廷《神形篇》序言(见《潘雨廷著作集》第十二册,上海古籍出版社,2017)。

此外,编三个附录,以协助理解:

附录一、

南怀瑾

《易经数理新解》弁言。南怀瑾(1918—2012)不认识薛先生,也可能在大陆时有所风闻。此文对薛先生作了高度评价,其时大陆正在激烈地批判传统文化,而海峡对岸出版此书,或有无言的感应。顺便提一下,潘先生不知道南怀瑾。《读易提要》中的《周易今注今译》,评论的是台湾版。此书出于合著,未列入南氏著作目录。当时南怀瑾著作还没有被大规模引进,此书是和其他书一起,由我带给潘先生看的。潘先生随手摘录,并不知道此人就是六十年代出版薛著的主推者。潘先生观书得其大纲,所见南氏著作仅此。

附录二、《钟泰日录》中的薛学潜。可以了解薛先生晚年的部分活动。

附录三、《潘雨廷先生谈话录》中的薛学潜。薛先生是潘先生最亲近的老师之一,今辑出八十余条,可以了解薛先生晚年的部分所思所感。

潘雨廷先生曾经说:

熊先生我已有一文了(指《敬论熊师的思想结构》)。唐先生的学生多,暂时不急。薛、杨两先生孤绪至我,我有责任把他们表彰出来。当然还有

周孝怀(善培

)

、

钟钟山(泰)

诸人。(《谈话录》一,1986年2月19日)

天不假年,潘先生这些文章都没有完成。然而各位先生的学行不容埋没,足以警懦立顽,开拓心胸。借编纂《薛学潜著作集》的机会,此文罗列薛先生的不完备事迹,供读者参考。希望抛砖引玉,将来出现更完善的研究。

2019年7月9日—26日初稿

8月28日—9月26日修改

10月12日—28日再改

本文写作期间,上海社会科学院历史研究所的友人,介绍笔者请教无锡图书馆朱刚先生。朱先生不仅提供了他收藏的五册《黄帝尺》,使前人心血不至于湮没;而且惠示多种资料,弥补了此文的不足。本文将近完稿时,陕西咸阳的杨瀚先生提供了他收藏的《中国乐理论》第三册。谨向提供各方面帮助的人士致谢。

2019年10月28日