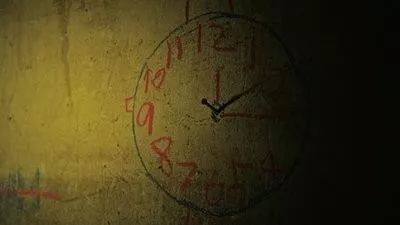

《路边野餐》

《路边野餐》

我是白色的假字,你可别看是白色的假字,可别选中/

/

About

[ 写诗的富有 ]

诗人之所以写诗,意图各不相同:

或为了赢得所爱女子的芳心,或为了表达他对一片风景或一个国家等周围现实的态度,或为了捕捉他当时所处的精神状态,或为了在大地上留下痕迹,如他此刻所想的那样。

他诉诸这一形式,即诉诸一首诗,最大的可能性是出于无意识的、拟态的意图:

白色纸张上垂直的黑色单词淤块仿佛能使一个人想到他在世界上的个人处境,想到空间与他身体的比例。

但是,与促使他拿起笔的各种意图无关,与流出其笔端的一切所起的效果无关,对于他的读者,无论其读者是多还是少,这一事业迅即的结果就是一种与语言产生了直接联系的感觉,更确切地说,就是一种对语言中所说、所写、所实现的一切迅即产生依赖的感觉。

◐

这种依赖性是绝对的,专断的,但它也会解放你。

因为,作为一种永远比作者更为古老的东西,语言还具有其时间潜力——即未来的全部时间——赋予它的巨大的离心力。

这一潜力虽说也取决于操这一语言的民族的人数,但更取决于用这一语言所写的诗的数量。

只要想想古希腊罗马文学的作者们就够了,只要想想但丁就够了。

比如,今天用俄语或英语创作的作品,就能为这两种语言在下一个千年的存在提供保证。

诗人,我重复一遍,是语言存在的手段。

或者如伟大的奥登所言,诗人就是语言赖以生存的人。

写下这些诗句的我不在了,阅读这些诗句的你们不在了,但写出那些诗句的语言和你们用以阅读那些诗句的语言却将留存下来,这不仅由于语言比人更为长久,而且还因为它更能够产生突变。

然而,写诗的人写诗,并不是因为他指望死后的荣光,虽然他也时常希冀一首诗能比他活得更长,哪怕是稍长一些。

写诗的人写诗,是因为语言对他作出暗示或者干脆口授接下来的诗句。

一首诗开了头,诗人通常并不知道这首诗会怎样结束,有时,写出的东西很叫人吃惊,因为写出来的东西往往超出他的预期,他的思想往往比他希求的走得更远。

只有在语言的未来参与进诗人的现实的时刻,才有这样的情形。

我们知道,存在着三种认知方式,即分析的方式、直觉的方式和《圣经》中先知们所采用的“天启”的方式。

诗歌与其他文学形式的区别就在于,它能同时利用这所有三种方式(首先倾向于第二和第三种方式),因为这三种方式在语言中均已存在;

有时,借助一个词,一个韵脚,写诗的人就能出现在在他之前谁也没到过的地方,也许,他会走得比他本人所希求的更远。

《路边野餐》

写诗的人写诗,首先是因为,诗的写作是意识、思维和对世界的感受的巨大加速器。

一个人若有一次体验到这种加速,他就不再会拒绝重复这种体验,他就会落入对这一过程的依赖,就像落进对麻醉剂或烈酒的依赖一样。