文 | 罗志远 高华琴 石野 高新琴

春节是对未来的祈福,也是对过往的追思。时代变化很快,人们以断裂的方式成长和追求。他们被迫割断与过去的纽带,被迫忘却一些人和事,却又在念念不忘中挣扎。记住这些美丽的旧人和旧事,向亲人们讲述他们,一遍一遍,不厌其烦。这样,他们就能在血脉中、记忆里获得永生。

▌

我:小房间奶奶

小房间奶奶的背很弯很弯。在我开始记事的那段时间,她常常背着我,从家走到西湖边的少年宫。那里有滑梯、火箭、会唱歌的小汽车和城堡。“我要去少年宫!”我会一遍遍大声地说,到她答应为止。有时,我们去得太早,少年宫没有开门;有时,我作为第一个入园的小客人,旋转木马只为我一个人开动。只要我提的要求,小房间奶奶都会答应。

小房间奶奶并不是我的奶奶,她是我外婆在绍兴上虞老家的二姐。在我蹒跚学步时,她一人来到杭州,帮母亲照顾我。她住在我住的小房间,而我则和父母睡一屋,所以我叫她小房间奶奶。上小小班的时候,我已经会走路,但是她依然背我。在她的背上,我会感到心安。对于小小班,我是非常惧怕的。它意味着和我一样惊慌失措的小孩子、刺耳的哭声和酸津津的鼻涕。我扒着窗框,往楼下看,如果下面站着小房间奶奶,我会停止哭泣。为此,她就在下面久久地站着。

几年后,小房间奶奶返回了上虞老家,和老家一起被我扫回记忆里某个尘封的角落。仅仅是偶尔,她和她的弯曲的背影会浮现,穿透那些苍白的、堆积如山的人和事,让我停下脚步,停止思考。

小房间奶奶的丈夫,我的二外公,是个国民党军官。我从没见过二外公,只能从长辈的只言片语里拼凑出他的影子。二外公原来是农民,村里抽签抓壮丁当了兵。一天晚上,他躲在别人长衫底下从部队里偷偷混出去。“他踩在别人身上,翻过很高的山墙。所以后来他脚后跟有些突出”,外婆回忆。二外公逃回家不久又被国民党抓去当兵。那时候“打东洋人”,他打仗技术很好,枪法也好,曾在夜里一枪打死了行刺他的刺客。二外公当了营级干部,军装上有很多勋章。有一回打仗,他给家里写了遗书,说是这一次回不来了,出去几千人的部队剩下没几个人。

二外公却“死里逃生”。他战后回乡,和小房间奶奶在三月里结了婚。听舅公公说,他骑着马,穿着呢制服,样子很英俊。但是家里仅有的几张照片和他生前留下的东西,都在文革时候烧掉了。小房间奶奶和二外公生活了四年,二外公就因为脑膜炎离世,那时候刚刚解放。村里迷信,以为二外公是吊死鬼上身,耽误了治疗。小房间奶奶二十四岁守寡至今。

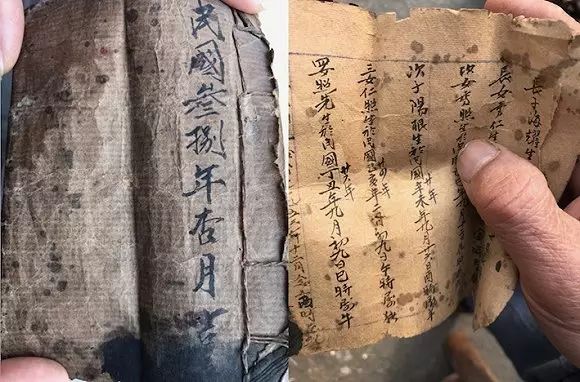

现在,二外公在世上的痕迹,就只剩长辈们的一点念想和他帮他舅姥家写的一本生辰薄。二外公写得一手好字。

在我上初中前,家里年年都回乡下。虽然年还是在城里过,但总是会回去一次。乡下对我来说是小房间奶奶的葡萄架,舅公公的手摇船,小外公的猪圈和小猪,三外婆的柿子树,二堂舅的鱼塘。我在清澈的河塘里游泳,也曾哭着求母亲把小猪抱回家。我在乡间的小道上跑的飞快,裤腿溅满泥点子,嘴里嚷着“星期天的早晨雾茫茫,捡垃圾的老头排成行,破裤子破袜子满天飞”。乡下的一切都新鲜。

我和家人也会去看小房间奶奶。我们送给她的东西,她总舍不得吃,舍不得用。她会留着,等明年我们去看她的时候再拿出来招待我们。母亲和外婆就会生气,认为她把好好的东西都浪费了,但是小房间奶奶很固执,大家劝不动她。每次,小房间奶奶还会送我们一些菜。她没有地,就把菜种在路边、别人家的屋边,一步一棵,要走好远。她说,她种的菜不仅够吃还能卖钱。

上大学以后,我回乡下渐渐少了。每次回去都带着一些失落和愧疚。河塘的水已不如儿时那样清澈,三外婆和小外公都已不在人世,小房间奶奶也90多岁了。她的背比记忆中更弯一些,耳朵也更背一些。“罗志远,你不要再来了么,这么罪过的地方”,她说。

小房间奶奶。罗志远 摄.

小房间奶奶。罗志远 摄.

三外婆过世时,小房间奶奶呆呆地坐在灵堂,猜不到她在想些什么。临走,她给我一些自己种的豆荚,刚摘的。豆荚用网线袋装着,透气。上面盖着一块湿毛巾,这样带回去不会干掉,能保持新鲜。小房间奶奶是个很心细的人。

我向她问起二外公的事。她耳朵已经很背,我和母亲就一遍遍地重复。她对二外公的记忆已经模糊而遥远。前年,小房间奶奶为他做了一百岁阴寿。

小房间奶奶不识字,二外公的名字大约叫做王嘉相。

▌

母亲:爷爷奶奶的老宅

看到村口,我感觉看到了奶奶。以前每次她都站在这里,我们来了迎,我们走了送。村口的那个小店,那些人家,很真切地涌上来。我几乎都快忘了这里。

到了老房子前,奶奶似乎就坐在门前做着针线活或是晒谷子剥豆子。我转头对儿子说,这里以前左边是伙房,爷爷就坐在灶前烧火。前面是楼梯,楼上放着两张床,爷爷奶奶就睡在上面。楼梯上有扇门,下面烧火的烟不会上去,楼上的灯线上有根竹竿系着,晚上睡觉的时候爷爷在床上就能拉下竹竿打亮灯,奶奶起来解手就方便了。

“妈妈最后一次来这里是二十七年前了,我和小姨娘一起陪我的爷爷奶奶睡了一晩上,就在这里”,我对儿子说。我的脚不由自主地跨了进去,很多很多的细节从这老房子的四面八方涌过来,向我诉说这里的原主人点点滴滴的生活,我有些招架不住,哭了。

现在这房子已经是别人家的了,那户人家的主人奇怪地看着我,我转头对他们说,以前我的爷爷奶奶住在这里,能让我看一看吗?他们理解地点点头。

爷爷奶奶以前是渔民,常年在海上打鱼,生活都在船上,后来他们也种地,渔季打鱼,农忙下地。奶奶的脚是三寸金莲,爸爸家六兄妹,四儿二女,听爸爸说奶奶年轻时还挑担去卖鱼,那时候,孩子小,要吃奶,奶奶就一头挑着鱼,一头挑孩子。

其实,我对奶奶的记忆很少,我很小就随着父亲到了杭州。记得有次奶奶来杭州,住了几天以后我忍不住对她说,你还是回去吧,我们家的饭都被你吃完了。那时候的我并不知道奶奶这个词的实际意义。后来每当我想挽留奶奶,她总是嬉说,我该走了把你们家的饭都吃完了。

她常常只是小住几日很快就回去,或许她真的担心把我们家的饭吃完。但她每次来都会带很多吃的,鱼干、鱼香、海带和各种可以挂起来的东西。只要她一来,我们水池上面的掠竿上就挂满了各种水产腌制品,都够我们吃一年的。那时候我最奢侈的早餐就是烧饼油条,因为平时妈妈总舍不得买,看到别人吃就馋。奶奶买菜去总会给我带回来,我奇怪为什么我的妈妈总是不给我买,而奶奶就会给我买。小时候和奶奶的相处就在陌生了熟悉和熟悉了又陌生之间交替着。

爷爷奶奶的晚年是在小叔家度过的,成年后我们去得更少了。我父母作为第一代移民,从上虞农村来到了城市杭州,生活也多有不易和无奈。以前每年的这个时候,奶奶总会托人捎信让我们早点回家去过年,爸妈总是忙得走不开。记忆中奶奶寄来的信爸爸都会念给我们听,那时候我们觉得每次都差不多,没什么不同,听习惯了:“放假了早点回来……过年了早点回来……”现在想起来,隐隐的痛,满满的愧疚。

小叔家门口那个风,从田地里吹过来的风,我几乎能嗅到二十几年前的味道,爷爷奶奶在的那个感觉。还有他家的猪圈,现在是没猪了,但猪圈里的猪和小猪,好像都在。以前爷爷奶奶住过这个房间,墙上面有他们的遗像,照得真好,笑容那么亲切,看着我,就像他们真的在看着我,宽厚慈爱地对我笑。我相信这是真的,这一刻是真的,我只是看,流泪,不知道怎么对他们表达,正好妈妈走过来,她说拜一拜,拜一拜爷爷奶奶,我就拜了。

窗外的爆竹声热闹起来了,这是儿子四年来第一个在家过的春节。儿子的爷爷奶奶也在家小住几日,我准备了一顿可口的早餐,一壶豆浆、一个可颂面包和几颗鲜果。儿子正在和他们聊着他的实习经历。每每到这样的时候,都会想起我的爷爷奶奶,日子越好愧疚越深。

在未来的某一天,当儿子想起他的爷爷奶奶的时候,但愿都是幸福愉悦,就像欣赏一朵花的绽放、凋零和叶落归根,没有一丝丝遗憾。

▌

父亲:山东姥姥娘

儿子中午让我写写小时候的回忆,我没怎么多想回答儿子说老爸想不出没法写。

在机关工作三十多年,疲于每一天,时间一年又一年过得很快。下班回来的路上在想儿子说的话,确实现在脑子留出给自己思绪空间很小。人也很怪。静静地想一想小时候的回忆,是山东和山东姥姥。

我上面是姐姐下面是个妹妹,那时爸爸在部队,妈妈一个人在杭州,白天上班,又管我们三个。我记得四岁时,杭州到处都在“深挖洞、广积粮”,像是要备战。我上的幼儿园也解散了,妈妈考虑再三还是把我送到山东她母亲那里更放心。于是就去了山东,一直到了九岁回杭州。将近五年的时间里,经历了离别又离别。忘不了的是山东的童年和姥姥对我的爱。

二外公为舅姥家写的生辰薄。罗志远摄

二外公为舅姥家写的生辰薄。罗志远摄

在山东和小伙伴们抓蜜蜂吃。井圈边上的花周围有很多蜜蜂,把蜜蜂的尾巴拔下放嘴里有些甜味。妈妈每月给姥姥寄一封信,我总是惦记着,因为信里有两块软糖是给我的。妈妈根据信的份量只能放两块糖,这是她每月给我的唯一念想。

那时候冬天的晚上,姥姥都要先把被子躺暖了再让我睡。多年后一个冬天姥姥来杭州,那时我刚开始上班,晚上回来很晚,姥姥还是把被子躺暖了再让给我。姥姥在杭州住了一个星期,我却没有和她谈谈天,请她吃一顿饭。那次是姥姥唯一,也是最后一次来杭州。那时我也根本没去多想姥姥会去世,只知道她还会再来。这也是我一辈子最后悔的事,每每想到都很内疚。不能原谅自己。

姥姥娘一辈子很苦,没享过福。她是村里妇女会会长,共产党员。姥姥娘的丈夫,我的姥爷是八路军,早早就去河北抗日,一路打一路逃,一直到杭州。那时很乱,姥爷生死未卜、音信全无。姥姥娘盼望着姥爷战后回家,等来的却是一封休书,姥爷在杭州成了家。姥爷在我母亲十七岁时把她也带去了杭州工作。

当年从山东回来,出村坐着牛车,我的小伙伴们拉着车不让我走。我就把姥姥娘给的囫囵蛋一个个扔出车外,给他们吃。多年后有一次出差去山东,我拿着相机和这些小伙伴重逢,聊了很多天,拍了许多照片。回来后发现相机里没有放胶卷,一张相片也没有拍到。后来就再没去过山东。

有时想起一些不愉快或者愉快的,或者偶尔在哼歌时都有一种姥姥一直在我身边的感觉。有时想想要落泪,就是有这种感觉,但又很甜蜜。

▌

小姨:小叔的葬礼

前阵子小叔过世了,回乡去参加他的葬礼。由于我从小随母亲在外公家长大,与叔伯们一直算不上很亲厚。但是一走进村庄走近老宅,我脑中串连的是有关他们不多的过往,眼泪一下子便涌出来,原本的仪式感因为血脉亲情一下子被注入了实质。

农村的习俗,抬着骨灰灵柩绕行整个村庄然后去往墓地,上一次这么走还是二十多年前爷爷过世的时候,也是这样匆匆赶回来奔丧。那一年爷爷九十,奶奶八十九,一路上我想着爷爷奶奶从十六七岁开始一直到九十岁别离的情感,牵了七十三年的手就此松开奶奶该是何等的肝肠寸断。见到奶奶时,她却只是平静地在最后一次替爷爷缝制棉被,那一刻我嚎啕大哭。那也是我第一次完整的走过父亲家所在的整个村庄,走过那些屋舍、河流、小桥,也仿佛走过爷爷奶奶出生成长艰辛颠沛的一生,我才第一次试着去了解他们,与他们那么亲近。

我一路走一路跪,心里只有从小到大一起相处的点点滴滴和满心满怀的少不更事未能好好尽孝的愧疚。爷爷去世正是春光明媚时,浩荡的队伍首尾不相望,一直到在繁密的油菜花地里入土为安,金黄的花儿铺天盖地,那勃勃生机也如同奶奶绵延的子嗣,把哀愁冲淡了不少。

爷爷去世后农村常有祭祖的习俗。周年、百岁,子孙们都要赶回老家。上香祭拜的队伍里年轻的面孔基本都不认识了,但从他们脸上总能找到奶奶敦厚圆润的气质,和爷爷俊朗五官的痕迹,看着便心生亲切。我们都流有相同的血液,都是一家人。年长的堂兄们都觉得面熟,却也叫不上名字,见了面只关怀问候,聊一些旧事,每一次都倍觉温暖,我竟觉得这些血缘至亲的情感越来越亲近了。

乡村的这些习俗当真是大有深意,不仅慎终追远民风归厚,且能再让后代子孙不时相聚,不致疏离。如同此时的村舍绕行,饶是年轻时再四处漂泊,家始终在这里,离去时再做一番告别,情感心神之牵挂。当下时人楼盘更迭,四处迁移,还到哪里去找这样一个所在,所有的往事经历都在那聊聊数百字的悼词里了。

上虞老家还有拜坟岁的习俗,在新年里祭拜先人感怀旧恩,焚香,跪拜,这一刻,不为祈福,不为护佑,只有感恩,感恩延续自你们的生命,让我们经历这世间种种的美好;感恩融于我们血脉中的本分和善良,成就当下的我们。

从父辈们背井离乡,下一代也已把足迹写满世界。但在一代代人的心底深处,在学业、工作、责任、压力等等之外,始终根植于一个白墙黑瓦炊烟袅袅的地方。它叫故乡。

(文章的四个作者分别是我、母亲、父亲、小姨,围绕这个家族,讲述了四段不应忘怀的往事。罗志远为界面实习生)

▽点击“

阅读原文

” 下载界面新闻APP