顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-N0.1105

作者:

念田

审核:喵大大 编排:小南

有人的地方就有江湖,

有江湖的地方就有金庸。

2018年10月30日,金庸驾鹤西去,似乎永远离开他的读者了。但我有明明觉得金庸从未离开我们,他用飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳构筑的武侠世界,一直在影响着我们。张无忌、郭靖、黄蓉、令狐冲、韦小宝、陈家洛……这些人是虚构的,却给予许多人实实在在的精神力量。

不止是80后、90后的热血青年,甚至许多社会名流、政坛领袖、江湖大佬们也是金庸武侠的忠实粉丝。金庸虽然这辈子都没可能获得“诺贝尔文学奖”,但金庸绝对是对中国人影响力最大的作家。(斟酌再三,没有之一)

那么,为什么金庸小说那么迷人?金庸如何成为华文小说世界无人能企及的超级IP?

01 凡有中国人处,必有金庸小说

武侠小说成就了金庸,金庸重新定义了武侠小说,赋予这种通俗文学以独特的文学气质。在前网络时代,金庸武侠小说创造了一个世界文学史上的奇迹:

它在全世界拥有人数最多,覆盖范围最广的读者群。

北京大学教授严家炎指出,金庸小说造就了奇异的阅读现象:持续时间极长,读者数以亿计、读者覆盖地域极广,且不限于年龄、社会身份、教育程度、文化程度和政治观点。

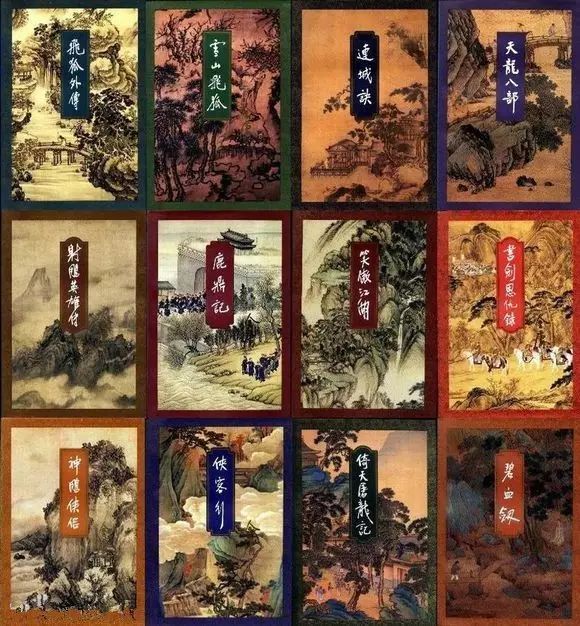

▲ 1994年三联书店版《金庸作品集》

▲ 1994年三联书店版《金庸作品集》

金庸小说有两点最引人注目,也最无与伦比。

首先是得到了散布全世界的华裔集体的广泛传阅和认可。

作家倪匡说:“哪里有中国人,哪里就有金庸的小说”,绝非虚言。哈佛大学教授田晓菲在论文中认为,金庸是二十世纪拥有最多读者的中国小说家,从大陆、香港、台湾到马来西亚、印尼等东南亚国家的华侨社区再到散布于欧洲、美洲的海外华人群体,无不受到金庸小说的浸润。

金庸小说还得到了各界领袖人物和知识分子们的广泛认同和推崇,

这是举世罕见的。

在政界,金庸小说最著名的读者是邓小平。1981年7月18日上午,邓小平以中共中央副主席的身份初会见金庸时说:“欢迎查先生回来看看。我们已经是老朋友了。你的小说我读过,我这是第三次‘重出江湖’啊!”以武侠小说比喻政治人生的浮沉起落,邓小平的开场白可谓意味深长。

▲1981年邓小平会见香港《明报》社长金庸及其家属

在学者中,金庸也不乏读者。无论是华罗庚、陈省身、杨振宁、李政道等科学泰斗,还是陈世骧、夏志清、余英时、李欧梵等文史巨子,都是金庸小说的读者,更不用说程千帆、章培恒、钱理群、陈平原等文学专家。

北大授予名誉教授,浙大聘为文学院院长,博士、教授、院士等头衔更是如潮水一般。在北京、台湾和美国多次召开了金庸小说国际学术研讨会,众多学者与会并提交论文,俨然已经形成了一门“金学”。

那么,金庸武侠小说凭什么得人心?或者说,来自全世界持有不同国籍、怀有不同政治观点和宗教信仰、讲着不同语言,来自不同社会阶层的华裔读者,在金庸小说中找到了什么?

02 书写武侠江湖

《剑桥简明金庸武侠史》中说,

“金庸武侠是现代中国人创造的,并且被全世界华人普遍接受的一个幻想世界”

,诚为不刊之论。

金庸用卷帙浩繁却又引人入胜的武侠小说塑造了一个武侠江湖世界,他以一己之力架构了一个全体中国人共享的一个时空,让无数读者得以遨游其间,领略中国文化的深厚魅力。

陈平原教授说,

金庸小说可以作为中国文化的入门书来读

,正是此意。

田晓菲教授说,

金庸营造的武侠世界像是一种西方的手工艺品,一种密封在玻璃瓶中的帆船模型

。所有的小说创作本质上都是创造一个自足的世界,这种自足的世界是对现实生活的摹仿。金庸武侠小说的“江湖”就是这样一个充满幻想的时空框架,它几乎完全由身怀绝技的武林高手组成,有它自己的等级、门派、规矩。读者们在外部,唯一能做的事情就是观看。

金庸武侠世界是江湖世界。

“江湖”出自于《庄子·大宗师》,本意就是“江海湖泊”,但是在中国历史文化中,“江湖”却衍生出了丰富的历史含义:“江”是覆盖全国的运输网络,四通八达,无所不至;“湖”意味着河水汇集的据点,深不可测。对于脱离农业生产的游侠们来说,“江湖”不只是到达目的地的路径,而已经成为了生活的居所和一种生活方式,是一个广袤又隐蔽的社会空间。

“江湖”是一个充满魅力的空间,它超越了任何的地理或行政区域,和儒家伦理法则无所不至、皇帝统治光辉无所不及的中华帝国区分开来。这是一个自足自洽的武侠世界,这种自洽包括江湖规矩的统一、内在历史的统一、内在文化形象的自足。它先于现代社会,在历史上却又从未真正存在过,但是

完美地符合了大众想象中的“中国”,被全世界华裔所接受

。

03 营造历史时空

有评论家指出,新派武侠小说三大家在小说的背景上各有特色,梁羽生明确背景而另开武侠世界,古龙完全虚化历史背景而专注雕琢人物,

唯有金庸,以情节为纽带,将史事、地理、人物、风俗和人情世故打成一片,在虚虚实实、真真假假之间,把武侠揉进了历史的滔滔长河,又在历史中倾注了武侠的文化气质

。大仲马说“历史只是一个用来挂我的小说的钉子”,金庸深谙其意。

▲明史大家吴晗先生

金庸营造武侠历史世界的典范是《倚天屠龙记》中的明教与明朝。在小说中,朱元璋被安排为明教洪水旗旗下弟子、淮泗起事领袖。小说把朱元璋的故事编织进了虚构人物张无忌的生平,又写到朱元璋使用计策使得张无忌心灰意冷,进而逐渐篡夺了明教大权,统一天下,又以“大明”为国号,以示不忘明教。

如此真真假假、虚虚实实,是虚构还是历史?

金庸笔下的虚实并非向壁虚造,往往由有坚实的史学基础。

1941年,西南联大讲师吴晗在《清华学报》上发表了论文《明教与大明帝国》,推论元末起义领袖韩山童为明教徒,明教“明王出世”说法来自于摩尼教经典《大小明王出世经》,是为明朝国号的来源,轰动一时。《倚天屠龙记》中,金庸把吴晗论文中引用的史料和考证化作张无忌的议论,小说家的笔法,历史学家的眼光。

04

点缀文化典故

沉迷于金庸小说的读者们,往往惊叹于金庸小说中信手拈来的种种典故学问,很多情节故事都能让人联想到传统的志怪故事和明清以来的笔记小说,对儒典、佛经、老庄和道藏的引用鞭辟入里,涉及诗词曲赋、琴棋书画、人情世故的地方更是俯拾皆是,田晓菲教授称之为“

文化拼盘

”。

举例而言,《书剑恩仇录》中乾隆皇帝和陈家洛是同胞兄弟的设计本是流传久远的民间传说;《天龙八部》中虚竹被天山童姥逼迫而破戒的情节,来自高僧鸠摩罗什在乱世中被迫破戒的故事;《鹿鼎记》中韦小宝与罗刹女王有私情从而推动《尼布楚条约》的签订,则见于清代笔记《檐曝杂记》、《癸巳类稿》,如此种种,不一而足。

▲严晓星的《金庸识小录》详细考证了金庸笔下的种种典故

六神磊磊有一篇文章《我看金庸如黄裳,茫然蓄力前半生》说的最为精彩:金庸就像《射雕英雄传》里编撰《道藏》的黄裳,前半生茫然蓄力,直到中年之后,蓦然发现,自己可以成为一位武侠小说家。

前半生零敲碎打积累下来的知识、学问帮他构建了一个独立的武侠江湖世界。

老爷子读的书不多不少,刚好达到建立一个独立的武侠世界所需要的基本元素。种种儒道佛学、诗书礼乐、琴棋书画、人情世故,只有附丽在小说中才能最大限度地焕发光彩。

金庸武侠小说是一个文化拼盘,并不是说简单地把各种传统文化知识和文学因素机械的混合、拼凑在一起,煮成一锅大杂烩。

一个成功的文化拼盘所需要的,是富有创造性的糅合、改造和重建,使得普通读者获得新鲜感,“圈内人”会心一笑,各有所得,雅俗共赏。

05

古今中西之间的“文化中国”

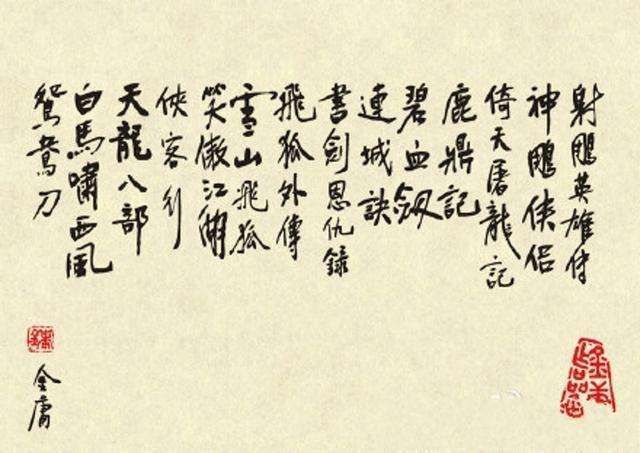

▲金庸手书小说标题

▲金庸手书小说标题

金庸最后一部小说《鹿鼎记》的英译者闵福德(John Minford)曾经感慨,翻译通俗历史小说《鹿鼎记》要比翻译古典名著《红楼梦》更加困难。在比较两者的时候,他指出,《红楼梦》具有全球性,而《鹿鼎记》却根植于中国传统。陈平原教授说,金庸小说可以作为中国文化的入门书来读,亦是此意。

二十世纪中国历史的主题是革命和现代化,这是山河破碎,风雨飘零的一百年,也是乾坤整顿、风云际会的一百年,金庸既是见证者,也是思考者。

金庸所处的香港,既接纳了众多学者立足栖息,深沉思考中华民族和中国文化的未来,也批量生产出适应现代市民口味的商业文化。