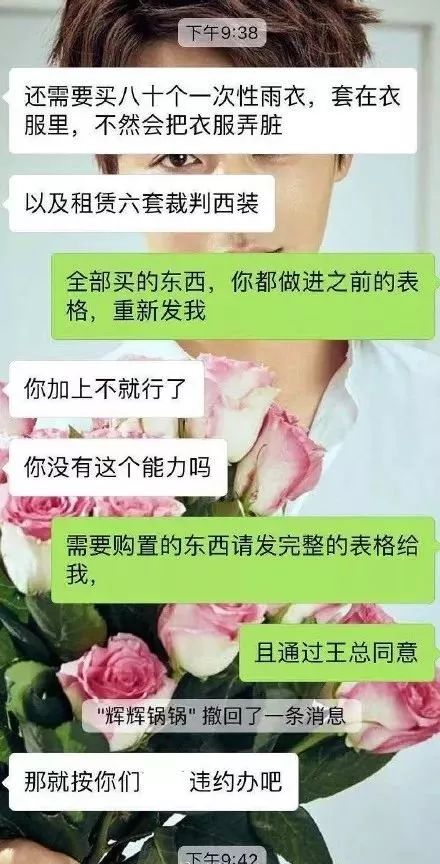

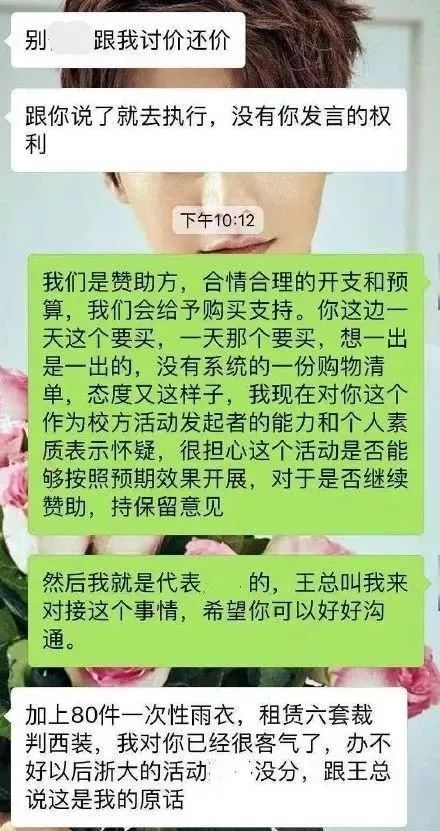

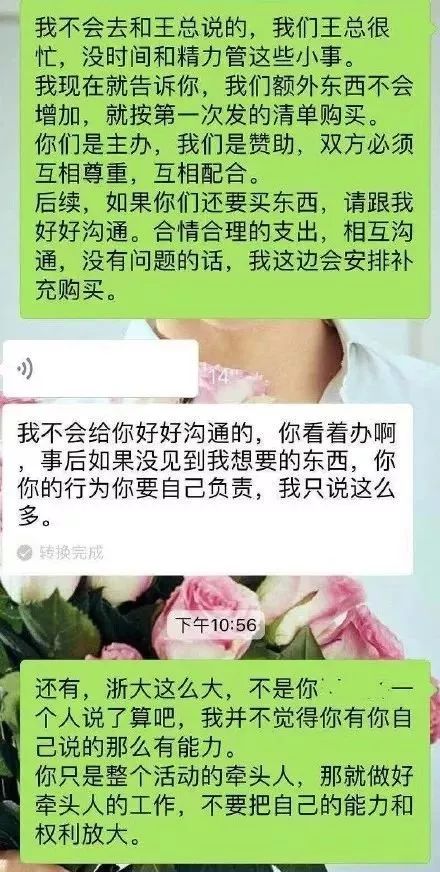

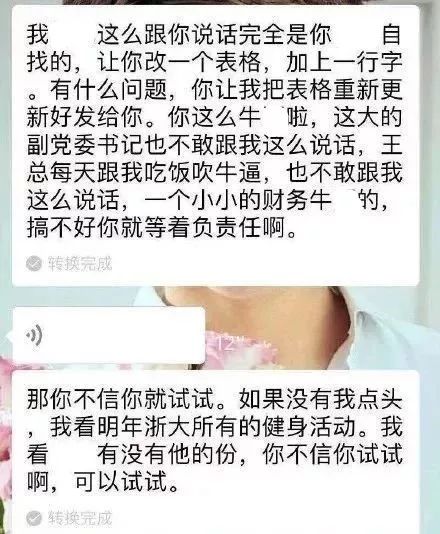

近日,浙江大学一名学生和活动赞助商的聊天截图火了。作为学生社团的工作人员,这位同学以居高临下的姿态与赞助商沟通,要求赞助商提供多种活动商品,但态度极为恶劣,而且多次辱骂、威胁赞助商的工作人员。

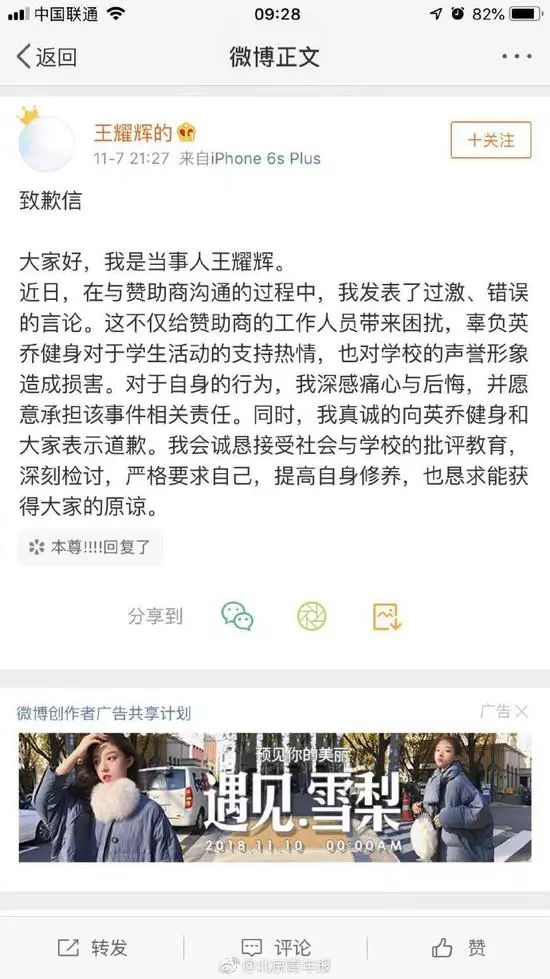

对此,浙大新闻办相关工作人员回应称,涉事同学不是学生干部,是浙大学生社团的一名普通学生,不能代表学校。这位同学已经认识到了自己的错误,已经跟赞助商道歉了。目前学校还在处理此事。

近期,关于高校学生耍“威风”的事件不时发生,比如“杨主席是你直接@的?”“过节必须给社联‘主席’发祝福”“‘主席团’下寝检查,学妹没问好被罚写检查”……这些“威风”,有来自学生会的,有来自社团的,再到如今浙大的“普通学生”,这显然不是一个个孤立的事例,而是一种现象,且这种现象不是片面的。

那么,是什么让这些学生“耀武扬威”?

更严重的问题不在于学生,而是在于涉事学校在面临学生“耍威风”事件时,所扮演的角色、所持的态度以及处理方式。拿浙大这次的回应来说,强调“普通学生”“不能代表学校”,这是几个意思?言外之意,是只有学生干部才能代表学校,还是任何一名学生都不能代表学校?那么,究竟谁能代表学校?

或许浙大认为,仅仅因为一个出言不逊的学生,让学校道歉是不可能的,但这种置身事外、撇清责任的态度和做法,恰恰矮化了“大学之大”的形象。或许在浙大看来,涉事学生的言行,是个人问题,但是别忘了,这位同学也是在“公干”,是在代表学校的社团和赞助商沟通,还以学校的名义威胁对方,明明处理的是学校的公事,怎可简单归咎学生个人?

学生和学校之间非但不是割裂的,还是共荣共损的。有什么样的学校,就有什么样的学生,而有什么样的学生,恰恰表现着什么样的学校。如果学校和学生之间都可以“分家”,那除却学生,学校还算什么学校?子不教父之过,学生言语不雅,学校就有失风度。

没有一所高校永远不会出现负面新闻,现在的尴尬是,来自学校的担当“难能可贵”。学生出了问题,学校不可能没有责任,即使退一万步,也至少有个教育不当、教育不足之责。但就是这么一点最起码的担当,我们也鲜有看到。

近年来,类似的“耍威风”之所以在高校频发,追溯恶因,恰恰是学校在管理上出了问题,而不是学生自发地出了问题。这种管理问题表现在教育理念、大学精神、独立“校格”等种种方面。所以,如果我们始终看不到来自高校层面的反思和改进,那类似的流毒还会在学生当中蔓延,类似的事件还会发生。

栏目:观点中国

原创文章,版权归中国网所有,转载请注明出处。