莫高窟156窟《张议潮统军出行图》

文︱郑子宁

黄昏的敦煌,没有了太阳的照射,干燥的空气无法缓冲热量的流失。午后气温可有十五六度的敦煌将将入夜,就已经仅仅勉强维持在冰点附近。

我本来试图在敦煌寻找来之前听说的张议潮雕塑。在敦煌生活了一辈子的出租王师傅并不知张议潮是谁,也对我描述的雕像没有印象。“市中心大十字那有个反弹琵琶雕塑么”,王师傅这么说。

很快,呼啸的寒风和裹挟的沙尘就把我逼回了旅馆。寻找张议潮雕塑的事也就不了了之。

众所周知,张议潮是敦煌归义军的首任头领。敦煌陷蕃到归义军时期,这座小小的边城有一种特殊的国际化氛围。居民的多样也导致敦煌居民的语言使用情况远比内地城市复杂,日本学者高田时雄的一篇论文《敦煌的多语现象》(Multilingualism in Tunhuang)中,记录下敦煌当年的语言情况。

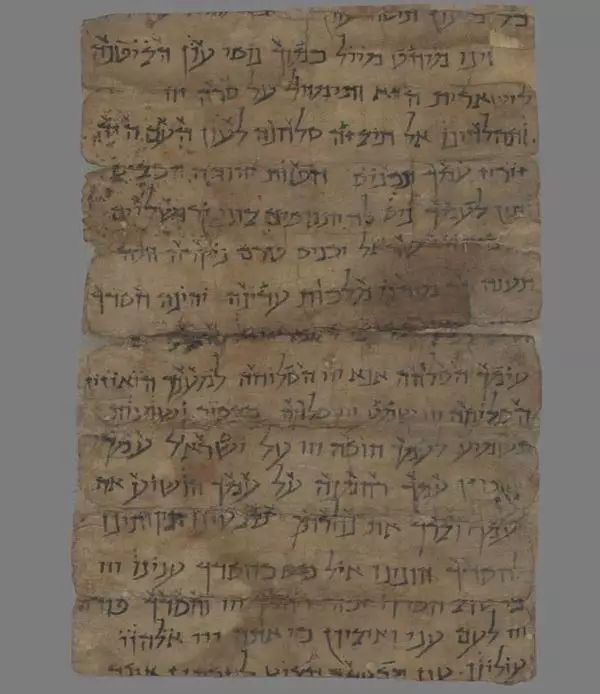

敦煌文献语言极为丰富,甚至有希伯来语文档。

根据留存的材料,中古时期的敦煌,属于印欧语系的粟特语、于阗语、梵语作为侨民和宗教用语都使用广泛。处于诸回鹘部落包围中的敦煌,回鹘语自然也是少不了的,至今榆林窟内还有大量的回鹘人题记。甚至希伯来语这种代表犹太人存在的语言也有发现。当年的敦煌人很多都能通数种语言,不光如此,在多语环境的熏陶下,敦煌人文字上的选择也经常出乎意料。敦煌出土的一件中古波斯语文档采用希伯来字母书写。于阗派往敦煌的汉人使节张金山在通篇于阗文书后居然用粟特字母签下自己的名字(转写:Cā Kimä-śani)。

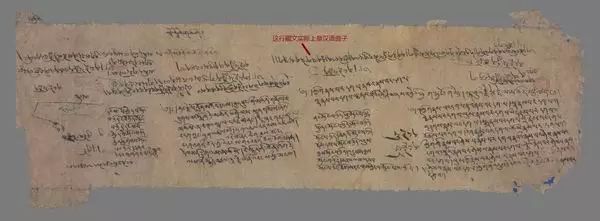

作为敦煌占主导地位的两大族群,汉人和吐蕃人也表现出明显的多语迹象。作为吐蕃抄写佛经的一大中心,敦煌的藏文佛经多数由汉人书吏抄写。汉人之间的文书也常常用藏文撰写。中文文书的签名盖章藏文并不鲜见。甚至到了归义军时期,归义军也并未对使用藏文有太多抵触心理——归义军与西域进行外交仍然经常使用藏文。

恐怕最离奇的还是整段整段用藏文字母拼写的汉文了。

我要寻找的目标是两首论文附录中提到的用藏文拼成的汉语诗。这两首诗出自莫高窟藏经洞中的两张文档,曾被法国学者伯希和收购,编号分别为伯希和藏文1235档和伯希和藏文1259档。

有着藏名的汉人

两份档案藏于法国巴黎国家图书馆,调用还需要开具介绍信。放在十几年前,我是无论如何没有机会看到它的。然而,近年国际敦煌学者通力合作,将大量本来深藏在各现代版“藏经洞”内的档案扫描上传到了网上以利阅览。

登上“国际敦煌计划”网站。这个号称给世界敦煌学者和爱好者提供方便的网站在优化处理上显然存在很大问题,搜索体验极差。经过至少十五分钟的尝试,多次搜索失败,终于,在输入“Pelliot tibétain 1235”后,一张图片缓缓加载成功。

敦煌伯希和藏文1235档正面

纸正面是一行草草写就的空心藏文大字“Cang stag slebs”,整个文档随处可见空心的大“Cang”,推来应是张姓汉人,却有了一个藏语名字stag slebs(虎利/虎至)。

下方则是“Wang thong tse gyi legs tsha lag so”。意思是Wang thong tse的书。从Wang thong tse的名字来看,应该是一个王姓汉人,虽然汉姓汉名,但是句子却是藏文写成。至于为什么张stag slebs和王thong tse都和这张纸有关系,应该是一个解不开的谜团了。

公元八世纪八十年代,敦煌陷蕃。自此开始了六十多年的蕃占时期。敦煌汉人和胡人(以粟特人为主)被吐蕃编入部落,备受欺压。开成年间(公元836年—840年),唐使者赴西域,途中“见甘、凉、瓜、沙等州城邑如故,陷蕃之人见唐使者旌节,夹道迎呼涕泣曰:‘皇帝犹念陷蕃生灵否?’其人皆天宝中陷吐蕃者子孙,其语言小讹,而衣服未改”。

敦煌陷蕃过程较为平和,并没有发生大规模杀戮,敦煌甚至与吐蕃签订了投降协议,规定吐蕃不能把敦煌居民迁往他处。因此敦煌在六十年间最主要的通行语言仍然是城中占居民主体的汉人使用的汉语。但是既已陷蕃,敦煌人的生活免不了要和吐番人打交道。管理一万户的官员“乞利本”(藏文:khri dpon),部落首领“节儿”(rtse rje)等藏文词汇纷纷进入当地汉语。敦煌汉人多数也被迫学了一点最基本的藏语以应付新环境下的生活。部分汉人藏化程度较深,就如张stag slebs那样起了个藏名而保留汉姓。

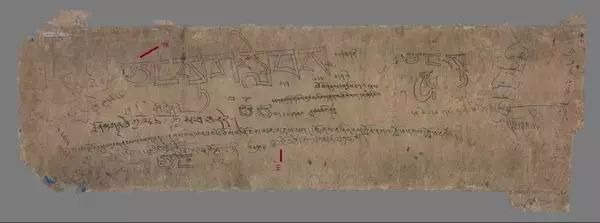

除了正面张先生和王先生的留名外,文档正反两面则密布着各种潦草的藏文,经过一番努力寻找后,在反面上方终于找到了一行倒写的藏文字母,向着左下方延伸。仔细比对,正是藏文拼写的敦煌曲子《对明主》。

1235档背面

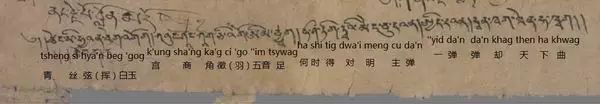

作为汉文明最西的要塞,陷蕃时期的敦煌人语音确实和内地有了差别,甚至和西北其他地方也不一样。在《对明主》里面,足拼为tsywag,曲拼为khwag。这种敦煌特色的发音就算在中古的西北方言中也比较特殊。

就词句来看,敦煌的唐遗民不仅是语音少讹,而且对故国词曲也有些记忆模糊,藏文版的《对明主》好几个字和汉文敦煌曲子并不相同,甚至让高田教授也认错了几个字母——经过一番仔细甄别,高田教授大概是受了汉文版“一弦”的影响,把“yid da’n(一弹)”认成了“yi hda’n”。

《对明主》细部以及藏文转写

不过要想在今天的敦煌重温多语社会,已经完全不可能。现在的敦煌是一个完全被汉语统治的城市。虽然不乏外国游客,然而敦煌本地居民几乎没有说汉语之外的语言的。下飞机时两个法国游客用英语跟机场中巴司机鸡同鸭讲比划了半天,旁人也只是看着干着急。

当今的敦煌方言在甘肃甚至以好懂出名,出租司机王师傅说敦煌因人来自陕西,话也靠近陕西并不完全符合事实,不过对于从小听惯陕西话的我来说,敦煌方言理解起来确实并无难度。清朝重新开关以来迁入敦煌的移民以甘肃东部渭水上游的天水等地为主。本就可看做陕西关中地区向西的延伸。少量来自真正河西的居民巧合性地居住在敦煌党河以西,敦煌河东河西方言也就有了小小的差异。

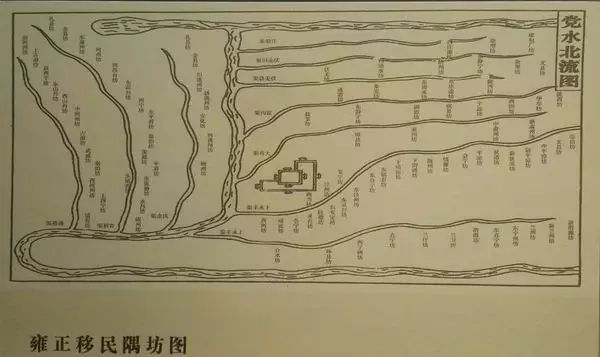

敦煌博物馆所展雍正《敦煌隅坊图》,坊名代表移民原乡。

然而无论是河东话还是河西话,都已不是古代敦煌话的后代。这种自唐朝至五代延续了数百年的西北方言因祸得福,因为不幸陷蕃成为了几乎所有古代方言中资料最齐全的。有了故纸堆中的藏文字母,今天我们要想看到唐朝西北方言的只鳞片爪,最方便的途径反而是直接参考敦煌人用藏文拼写的汉语。

守护汉文明的胡人

第二天一大早,王师傅如约在旅馆门口接我去几百公里外的瓜州榆林窟。和所有小城市一样,敦煌每天的生活结束得早,开始得也早。不过早上七点半,出租车穿过的街巷熙熙攘攘。不少人赶早市上街买菜。王师傅对敦煌的市面繁荣颇为得意,说:“甘肃好的地方就几个,兰州、酒泉、嘉峪关、敦煌,你看他们好多人都是外地来打工的,像湖北的、四川的、甘肃其他地方的,还有云南的。敦煌工资高,菜价又便宜,比他们老家好多了,有的外地女子还干不正经营生呢。”

城中不时能见到瞳色极淡的市民,颇使人疑心他们是不是有古代胡人的血统。今天的敦煌居民并非古代敦煌人的直系后代。然而他们大多数来自甘肃其他州县,历史上也都是粟特胡活跃的地方,有胡人血统并非没有可能。

我马上要去的榆林窟,则和一个粟特胡人家族息息相关。

公元848年,唐大中二年,沙州汉人土豪张议潮趁着吐蕃因灭佛发生的内乱,组织沙州起义,一举光复沙州。随后数年间,张议潮率军东征西讨,收复河西全部陷蕃土地,并归附唐朝,号归义军。以一介土豪之身份,又孤立无援,竟然能够建立起如此不世功业,张议潮的经历比各种半真半假的神将传说更加传奇,却少有人知,颇为遗憾。

而在张议潮的起义军中,不但有沙州汉人,也有和他们并肩作战的粟特胡人。他们在首领安景旻的带领下,和汉人一起共同光复了沙州。

从敦煌到榆林窟的两百公里路程极尽单调。路线平直,边上则是大片让人分不清东南西北的荒漠。大脑得不到刺激,困意逐渐上升。王师傅本让我可以先睡会,我半睡半醒间兀地看到路旁有一辆侧翻的大卡车,车上货物散了一地,顿时警醒,与王师傅闲扯家常,再也不敢睡了。

经过近三小时的跋涉,我们通过了离榆林窟最近的东巴兔村,清朝称作奔巴兔村,明朝封闭嘉峪关后,这里一度曾是蒙古部落的牧场,“巴兔”是蒙古语中湖泊的意思,王师傅说山后有一座大水库,但东巴兔村是怎么看也不像有大水体的样子了。河西向来干旱,气候的变化对脆弱生态的影响比内地大得多。自宋朝以来,中国气候长期处于干冷周期,河西也再也难恢复南北朝到唐朝的繁荣了。

归义军光复整个河西不久,就接连发生内乱。在回鹘、吐蕃的压制下,领土萎缩,最终长期限于沙州和瓜州。直到十多年前,瓜州还叫安西县,复名瓜州后,这座城市并没有沾到多少敦煌的光,仍旧是个安安静静的小城。

和相距敦煌不远的莫高窟比起来,以一小片榆树林得名的榆林窟离开瓜州城尚有几十公里。从1997年开始试开放,20年后的今天仍然处于试开放状态的榆林窟洞窟冷冷清清。与莫高窟的讲解员天天接待无数游客,脸上多少展露出疲态相比,榆林窟的讲解员饱满热情。

当进入第19窟时,她并没有让我们直接进入窟室,而是让我们停在甬道处,仔细观看两侧的男女人像。

曹元忠供养人像,身后的男孩是儿子曹延禄。

“男的是曹氏归义军第二代节度

使曹元忠,他是在位时间最长的曹氏归义军节度使。这幅供养人像是按照他真人大小绘制的”她以极为羡慕的口气说,“曹元忠是一个好男人,虽然是归义军的首领,但是一生只有一位夫人,就是对面的浔阳翟氏。”

如果画师真的按照真人复制的话,那浔阳翟氏夫人的身高可就足够惊人了,她的供养人像高一百七十五厘米,比丈夫曹元忠要高出两厘米。就算在当今中国,一百七十五厘米的女性也算身材出挑,古代的沙州,这种身高恐怕是百里挑一。

归义军大规模内乱尘埃落定后,曹氏取代张氏成为归义军首领。在中国内地士族土豪已经逐渐式微的年代,敦煌却仍旧是一个由豪门家族统治的社会。敦煌豪门主要有张氏、索氏、阴氏、氾氏家族,多数是汉朝犯官的后代,直到宋初他们仍是敦煌的头面人物。

相比而言,沙洲曹氏和浔阳翟氏在敦煌发家的历史并不长,在张、索、阴、氾叱咤风云之时,曹氏和翟氏却默默无闻。

沙州曹氏,自称谯郡曹氏分支,也就是曹操的后代。翟氏则把祖先追溯到江西浔阳。曹元忠和浔阳翟氏的联姻,情投意合恩爱非常,似乎跟一对典型的中原汉族夫妇毫无差别。

然而,曹氏和翟氏模糊的早期历史并非没有原因——两家从血统来说,都非地道汉人。

粟特人在中国被称作九姓胡,原乡在今天乌兹别克斯坦以撒马尔罕为中心的费尔干纳谷地一带,粟特人的昭武九姓实际来自自己原乡的国名,西曹国和东曹国的粟特人东迁后以曹为姓,沙州曹氏其实更可能是粟特曹国人的后代,而非谯郡曹氏。

而中古敦煌的翟氏则源出草原民族丁零。所谓丁零,也称铁勒、敕勒、狄历。从这些名字的语音来看,很可能和后来的“突厥(Türk)”有很近的关系。所谓“翟”姓,向来是这些人常用的汉姓,而“翟”的上古汉语发音也与“狄”、“铁勒”相当接近。东汉晚期到十六国,丁零部即先后有翟鼠、翟斌、翟真、翟成等迁入中国北方。丁零翟氏翟辽甚至在太行山区建立了魏国。显然,对自己先祖早期历史说得并不是很清楚的河西翟氏来自丁零的可能远大于远在南方江西的浔阳。

张大千临摹的浔阳翟氏供养人像

在这远离中土的极西之境,这些古胡狄的后代,自觉不自觉地维持着汉文化的灯塔。曹氏抛弃了自己原本的祆教信仰而皈依佛教,翟氏则和自己的草原兄弟分道扬镳,进入沙州,自此开窟礼佛,修习儒学。最终,两家都攀附了汉人祖宗。曹氏归义军时期,于阗国甚至向曹氏求娶“纯净汉女”,而曹氏也屡次嫁女于于阗,俨然中原文化在河西的代言人,中古时期的敦煌,就是这样一个汉人写藏文,胡人又变身汉人代表的奇异都会。而现在的边陲小城敦煌,虽然作为热门景区,八方游客云集,却是再没有如此的“国际化”气氛了。

一天后,我登上了返回西安的飞机,回程依旧是大晴天,山川地貌一如来时。我想最后回望一眼敦煌,却发现机场在敦煌东面,眼前只见漠漠平川、累累高山,不管是古代还是现代的敦煌,都早已消失在了后方。

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。

点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(

shrb.thepaper.cn

)。