和电影生活在一起第

285

天

2017

年

9

月

13

日星期三

片名:闪灵

The Shining (1980)

,库布里克

广东梅州,旅店

又出门了。

从“和电影生活在一起”的

285

天实践看来,日子不同,所到之处不同,写出来的东西也不太相同。在这个项目还未开始的时候,我就想象不是在“写电影”,而是在写“看电影的生活”,现在看来是失败了,写作惯性总是将人往回拉,更何况,我还时不时向过去借几篇文章用。

尽量不要写“影评”,写一种“观影日记”,这是我对自己提的要求。不过

我发现,自己如果是在家里的书房,就会淹没在身边的材料中,书籍也是有一种强大的磁场。如果是在外面旅行,倒能从那些图书甚至电影本身中解放出来,变得自由一些(参见

week 5

和

week 6

在西班牙旅行时的推文)。

昨天早上从南京飞到潮汕一带,因为参加一个剧组的前期工作,制片人开车载着我从机场出来,穿山过岭(隧道不断)两小时来到梅州下面的一个小镇上。夜里在镇子边缘的一间旅店,一个人抱着笔记本看《闪灵》,真是别有风味的体验(挺吓人的)。

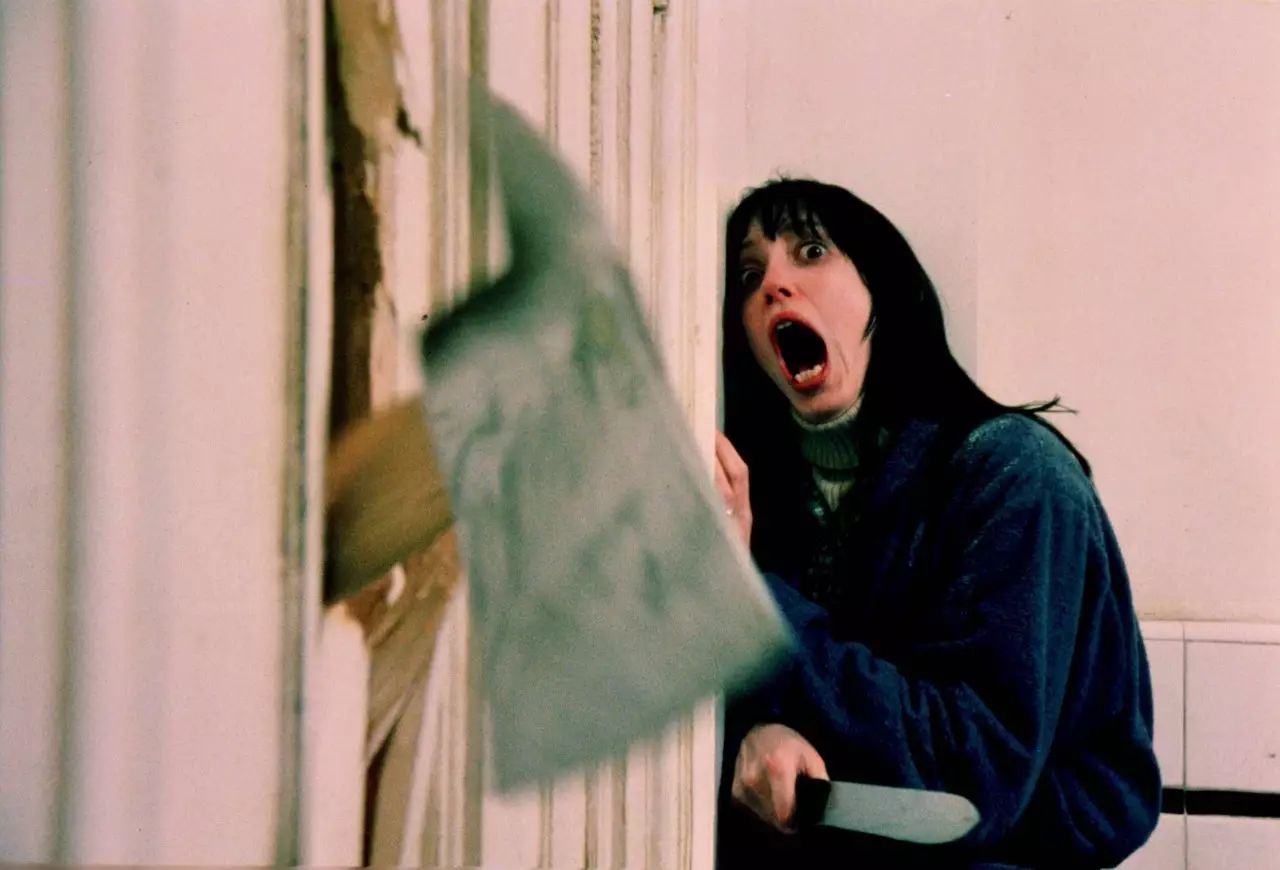

《闪灵》的开场也是一条山道,精湛的航拍一般像是上帝俯览壮丽山川,但是伴随着莫名啸叫的音乐,却立即让人不寒而栗,如同鬼魅追逐,总之成了一个非人的视角。《闪灵》不是依靠画面、声响、或妆扮来达到惊吓目的,大多依靠的是视角:摄影机变焦推向人物惊骇的面部特写,远比镜头反打过来后的所见之物。当然还有经典的——斯坦尼康低视点追踪孩子在酒店骑儿童脚踏车的镜头。有人称之为“幽灵视点”,这个视点不是来自观众、也不是来自角色,而是“别的什么东西”。

我自己是很少看恐怖片的,因为大部分都属于纯粹的感官刺激。我也是个唯物论者,不太爱看灵异一类的东西。另外也觉得自己胆小,避免遭受不必要的惊吓。我一般会用心理学角度来解释这一切,相信“神秘主义”或“超自然”都来自人类深邃莫测的心灵世界。

库布里克并会不同意我的看法,他觉得《闪灵》“在心理和超自然力之间达成了一种特殊的平衡,让你以为可以从心理层面来解释超自然世界”,但其实当你进入故事之后,就会不知不觉地放弃对超现实的怀疑(所以他会模糊掉用现实观点无法诠释的细节)。

我像大多数影迷一样,对《闪灵》早已非常熟悉,因为它实在太过著名,经常可以读到各类解读、或者看到经典段落的播放。所以我在旅馆中再看时,注意力集中在杰克·尼科尔森的演技上。

前天所看的《唐人街》里,尼科尔森就完成上乘的表演,把过去“黑色电影”里那些私家侦探们的悲伤和痛苦揉进直白的粗俗和狂躁里。在《闪灵》中,尼科尔森的演技更释放出暴烈的能量,表情的层次丰富让人叹为观止,这个角色拥有复杂的人格、以及变化多端的流动性:绝望的作家、走投无路的酒鬼、蛮横的流浪汉、突然发作的疯子、出卖灵魂的行尸走肉,在他内心随时切换。有很多场戏能让我在心里大呼过瘾。

饰演杰克妻子的是谢莉·杜瓦尔,长相古怪,也同样演技超群,曾是罗伯特·阿尔特曼喜欢用的女演员。罗杰·艾伯特在《闪灵》拍完十年后,曾问她现场怎么样,谢莉·杜瓦尔说:“一天又一天地忍受着痛苦的工作,尼克·杰克尔森的角色必须得一直保持疯狂、暴怒。而我的角色得一天哭上

12

个小时,整整一天,后来的连续

9

个月,每星期

5

到

6

天。”简直被库布里克摧残坏了。

这次看《闪灵》还有一点让我集中注意的是——酒店装潢。据说美术执导罗伊•沃克(

Roy Walker

)走遍美国拍摄可能适合这个电影的酒店的照片。然后借助这些照片,开始设计每个空间的场景,显出空旷、怪诞、但非常真实的效果。库布里克自己说“卡夫卡的写作风格对这种做法有完美的指导意义”——卡夫卡的故事既荒谬又寓意深刻,但是文风“就像是新闻报道那样。”根据《正片》杂志的采访,杰克遇到前任看守者格兰迪的亡灵的那个红色卫生间的灵感就是来源于亚利桑那州一个酒店中赖特

(Frank Lloyd Wright)

设计的卫生间。(采访由王玉年译)

我最喜欢的一场戏,当然就是酒店大厅里,杰克不断敲击打字机,然而他的妻子发现他打的字都是一样的两句话,而且用不同的文体格式来打了一整摞

(

只工作、不玩耍,聪明杰克也变傻。 / All work and no play makes Jack a dull boy.

)

。完美地反映了一位写作者——尤其是一位失败的写作者——的创作焦虑。当然是最极端的焦虑。其实连我自己在这

285

天里经常遭遇这样的时刻,有时也会在纸上乱涂乱画,在房间踱来踱去。即使在这间旅馆里也积蓄着类似的焦虑和不断的拖延,只是抓狂程度还算轻微。

最后一个镜头也颇为完美。库布里克用第一个镜头,用空中的“幽灵视点”将我们引入这个故事;再用最后一个镜头:一张五十多年前的旧照片,将我们永久得封闭在墙上。究竟是什么让人疯狂?库布里克也许认为是“时间之外”的东西,它来自我们自身的生命旅程之外,是并不遥远的过去?或刻意忽视的历史?

第

41

周 “美国恐惧”

唐人街

Chinatown (1974)

,波兰斯基

热天午后

Dog Day Afternoon

(

1975

),西德尼·吕美特

闪灵

The Shining

(

1980

),库布里克

录影带谋杀案

Videodrome (1983)

,柯南伯格

沉默的羔羊