经

公众号“大象公会"(微信ID:idxgh2013)授权转载。

电影《撒娇女人最好命》中有一句经典的台词:「怎么可以吃兔兔?兔兔那么可爱,这样太残忍了……」不少人都因兔子的可爱而拒绝吃兔,但四川注定让他们心底流血。

电影《撒娇女人最好命》吃兔片段截图

在现代川菜里,兔肉料理的地位无可争议。冷吃兔、麻辣兔头和红油兔丁已是遍布四川的大众美食。能否熟练食用兔头,甚至成为判定其是否为成都土著的标准之一。

四川各式兔菜图集

据统计,2016年四川共销售近3亿只兔子,占全国市场近7成之多,本地兔不够吃,还要从山东等外省调运。

四川人为什么这么爱吃兔?吃兔的风气兴起于何时?除了四川,还有别的地方的人爱吃吗?

事实上,四川人并非天生爱吃兔,兔肉在川菜里崛起的时间相当晚近。

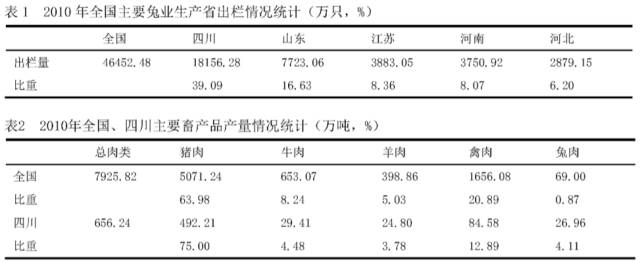

当代四川流行吃兔,首先是因为,四川是中国最大的养兔省份,兔肉占肉类总产量的比重也远高于其他地区。在时间线上,川人吃兔嗜好的出现,与四川成为中国第一养兔大省,有着紧密的因果联系。

数据来源:《中国畜牧业年鉴》

四川成为养兔大省的历史并不久远。

四川饲养家兔,最早是在清朝初期,到清末光绪年间,才较成规模。一开始的养兔,并不主要为吃肉,而是为了取兔皮。

清末民初,陕西商人在川贩卖皮货,同时传授川人剥兔皮法,并收购兔皮。民国「黄金十年」期间,兔皮外销畅通,皮肉兼用的四川白兔因其皮毛不用染色而风行一时。

四川本地特有品种:皮肉兼用的四川白兔。为了区别外来的皮用兔品种,常被简称为「肉兔」

不过,兔肉在四川得到额外重视,是1949年后才发生的。

1949年后,出于赚取外汇的目的,四川省鼓励农民在家养殖白兔,并在兔产区建立供销合作社,设点收购兔皮和活兔,调拨北京口岸公司对苏联出口。

同时,四川省对外贸易局在广汉、宜宾、罗江等地建立容量250到500吨的冻兔加工厂,用于出口冻兔肉。

双管政策之下,四川养兔业迎来迅速发展。1952年只有130多万张出口的兔皮,1957年猛增至618万张。

宣传养兔的旧海报:小饲养员

但好景不长,1958年农村兴起公共食堂,社员家养肉兔一律收归食堂,充办集体兔场。1959年,全省兔皮收购量缩水到不足前年三分之一。

1960到1962年,粮食、生猪大减产,城乡人民为度荒,自发倾力选养以草为食、不与猪禽争粮且繁殖较快的兔子,使全省肉兔饲养量在1961年一举突破两千万。

然而,这些兔子并未能为国分忧,同年商品兔收购量仅23.9万只。四川省只得在1962年出台交售兔皮奖售棉布的办法,但全省肉兔饲养量仍长期徘徊在1700万只以下。

事实上,与同时期普遍发展养兔作为副业的农业大省相比,四川的情况并不出众。

到1981年,四川肉兔饲养量在国内肉兔生产省份中排第十位,商品肉兔的生产水平也远不如江苏、河北、天津等省区。

真正让四川成为中国养兔重镇的,还是1980年代的农村改革和对外开放。

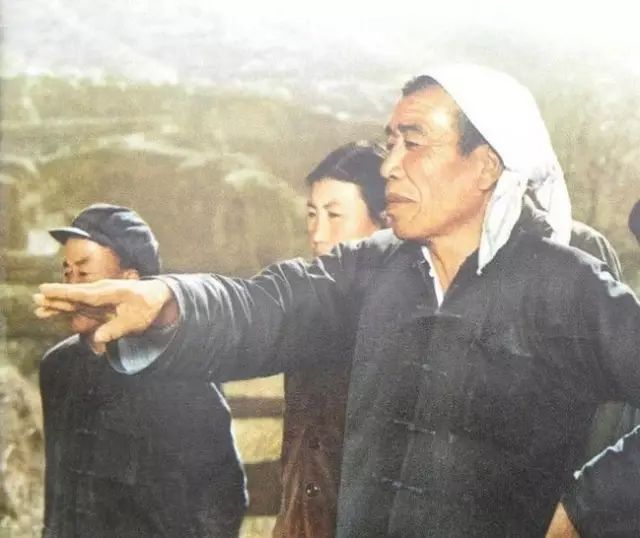

1978年开始,国务院副总理陈永贵、余秋里相继指出:「发展养兔,大有可为」,要求做好宣传养兔经验,扶持生产,做好收购。

国务院副总理陈永贵

次年,四川省对外贸易局在香港举办「四川省出口商品展览会」,赶上国际裘皮市场需求旺盛。四川自营出口的兔皮找准定位,将高档产品对路英国,中低档产品销入香港,大获成功。

旺盛的外贸需求刺激下,四川省极力扩大养兔规模,还从外地引进长毛兔、獭兔、欧洲良种肉兔等品种,逐渐淘汰掉皮肉兼用、生长缓慢的四川白兔。

四川省畜牧科学研究院:80年代初,四川省同时组织多学科的科技人员,展开对「提高商品肉兔生产力综合技术」的联合攻关,选育出了生产性能好、适应性强的杂交兔

1989年,国际兔肉市场疲软,全国主要肉兔生产省区产量纷纷下降,只有四川仍然保持稳定。1992年,四川终于重现1961年的历史高峰,突破两千万大关,从此一发不可收拾。

生活在匮乏时代的人们,对任何肉类都来者不拒,兔肉自不例外。早在宋人孟元老所作《东京梦华录》中,就记述有「盘兔」「葱泼兔」等菜名。

但吃兔之风在四川全省普及,并逐渐形成一种商品化的饮食风尚,则是1980年代末到1990年代初期才有的现象。

这种现象的出现,与国际兔产品市场的形势变化有着直接的关系。

1982年,国际市场裘衣需求发生变化,兔皮及其制品出口衰落。1986年,在国内各养兔大省间爆发的兔毛大战严重冲击了国际市场,各省兔毛压库,毛价大跌,一时「杀兔风」四起。

浙江平湖新仓供销社兔毛收购站

然而就在同一时期,四川兔养殖量屡破新高,成为中国养兔第一大省。此消彼长,使四川省面临巨大压力。

兔皮外贸不畅,只好努力把兔肉在国内卖出去。四川省畜牧部门一方面加强对兔肉营养价值的宣传,一方面兴建冻兔厂和兔肉加工厂,开发出烤兔、烟熏兔、兔肉脯等新产品。

一些本地民营商贩也在价格雪崩的兔肉上发现了机遇,开始研发吃兔方法。「双流兔头」就属于当时的发明。

此前,兔头一直被当作边角废料处理。八十年代末九十年代初,因库存积压,大量兔子被杀,兔头被直接扔掉。「老妈」史桂如觉得扔掉兔头太过可惜,就用火锅料熬煮加工,无意中制成一道日后风靡全省的著名菜品。

全成都开了无数家「双流老妈兔头」同名店

这些迅速被发明出来的兔制品,作为价格最低廉亲民的肉食,很快就得到市场的肯定。兔肉在川菜中的地位就此奠定。

不过,在同时期面临养兔危机的不只是四川。当时同为养兔大省的河北、山东、江苏,并未产生这样的吃兔风尚,这又是为什么?

兔肉本身的特质与这些省份流行的烹饪方法,或许是主要原因。

兔肉肉质紧致,属于低脂肪、高蛋白质且无异味的肉类。与各具本味的鸡鸭牛羊相比,兔肉实在太过寡淡。清炒嫌肉柴,红烧缺油水,煲汤又欠鲜美,找到合适吃法实属不易。

相比于鲁菜、淮扬菜,四川料理重油厚味,好用香料,对食材本味依赖较小,可采取多种手段掩盖兔肉寡淡无油、缺乏风味的缺点。经川式调味的兔肉不仅味道浓郁,口感也得到极大改善。

如红油蒜泥味的凉拌兔丁,豆瓣豆豉干椒味的干烧兔,泡椒兔和椒麻兔等

即使是山东蒙阴名吃「红烧兔首」,也是用「红烧」这一味浓汁厚、掩盖食材本味的烹饪方法,且从做法和配料来看,显然借用了「双流兔头」的创意。

总之,缺乏脂肪和风味的兔肉难以发挥其他菜系的优势,因此,其他养兔大省未能培养出和四川一样的吃兔之风,也就不足为奇了。

爱吃兔的四川人虽然饱受小动物爱护者的非议,但在地球上并不孤独。

全球每年生产约2亿吨兔肉,中国只消耗其中的30%,仍有相当大的一部分兔肉在国外被消费。其中最重要的消费者,来自欧美地区。

比起因出口转内销才吃起兔子的四川人,欧洲人的态度要纯粹得多:欧洲人自中世纪就开始驯养家兔,一开始就是为了吃。

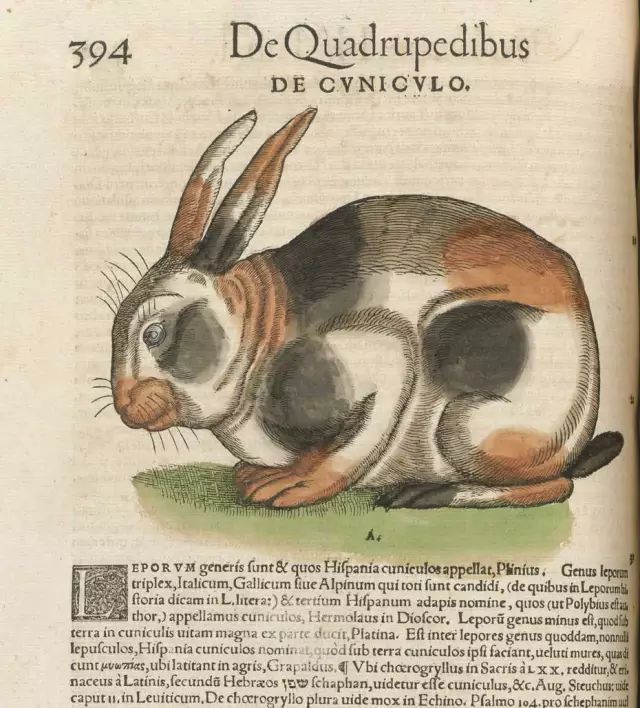

中世纪书籍中的兔

据说,天主教曾经宣称新生的小兔子不是肉而是鱼,因此可以在斋戒期食用。吃兔吃上瘾的僧侣,为了吃到更多的兔肉,便将欧洲穴兔驯化为家兔。

事实上,欧洲人吃兔风尚兴起的原因和中国人并无不同:因为养兔成本低,兔肉便宜。

现今,法国、西班牙、南意大利都是欧洲吃兔重镇,西西里人还会用黑巧克力酱拌上兔肉。历史上,这些地方都是欧洲人多地狭、农业人口占多数的地区。

「炖兔肉」在欧洲有着悠久的历史,被称为「适合国王的农民菜」,这一称谓同时也暴露了其苦出身。十八世纪将兔肉料理带入美国的,也是穷苦的欧洲新移民。

Hasenpfeffer,

一道传统的德国炖兔菜

进入工业化生产时代,兔子依然是人们无肉可吃时的选择。

对美国的大萧条时期的南方贫民而言,兔子是重要的肉食来源,与松鼠和犰狳等并称为「胡佛猪」。美国政府也鼓励国民养兔自救。

大萧条时期养殖的肉兔

1938年8月在美国

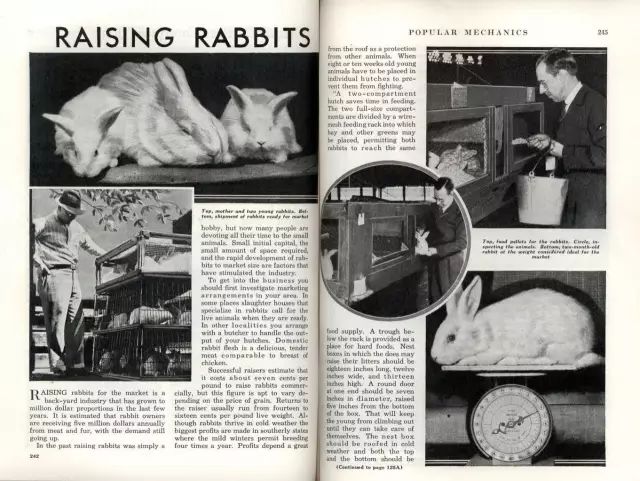

Popular Mechanics

杂志上登载的文章

Raising Rabbit for Profit

,对指导农户养兔提出了九点意见

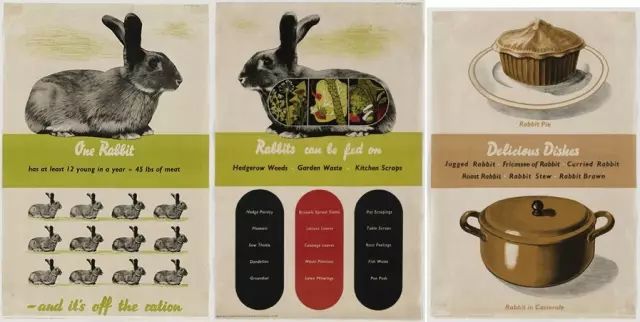

二战时期,英国施行食物配给制度。英国政府不得不反复宣扬兔肉的营养价值和优点,劝市民养兔吃肉。

1941年由Frederick H. K. Henrion设计的三张海报,宣传兔子繁殖快、以草为食,不吃粮食的优点,鼓励英国家庭在家中后院养兔

兔子运动不只英国才有。面对肉食短缺问题,美国内政部在1943年1月发布文件,解释兔子的重要性和实用性:

现在,粮食与子弹一样重要,我们正试图刺激兔肉生产,以代替短缺的现有肉类……兔子窝可以用废木材、用过的板条箱等类似的材料构成,这些几乎不用成本即可获得;还可以利用杂草和从果树上修剪来的小树枝来充当它们的常规口粮。

战后,随着常规肉类生产的逐步恢复,兔肉的地位不再复战时显赫,但兔肉依然是欧美人的日常食材之一。

尤其是近年健康饮食风潮兴起后,低脂肪、高蛋白质、寡淡无味的兔肉,再次受到都市白领们的欢迎。

2014年,有机食品连锁超市「全食」在北美几个地区推出了「兔肉试点计划」,爱兔人士迅速在四十多家全食超市门店外组织了一天的抗议活动。

2014年8月17日,在曼哈顿一家门店外的爱兔人士举起抗议牌

好在,西方国家并没有食用兔头的习惯。这极大地帮助了爱啃兔头的四川人——如今,四川人年啃3亿只兔头,本国兔供不应求,其中五分之一还要从法国、意大利进口。

注:未经版权方允许,请勿转载、抓取。

在粟裕身边的日子:他身穿海蓝色军礼服,肩戴大将肩章,真是帅极了

鞠开在粟裕身边时的日记共13本,封皮早已磨损,纸张已经泛黄,字迹潦草,有的难以辨认,就像来自历史深处的模糊旧照。

△

点击图片进入文章

外交官级别怎么排?大使、公使、领事是一回事吗?

由于工作需要,外交官们经常西装革履,出入各种宴会、酒会,给人的印象是,很“贵族”、很风光、很神秘。其实,他们同国家机关里的其他公务员一样,只是分工不同。

△

点击图片进入文章

△点击图片查看