我和两名同事从四川押送一名少年嫌疑人回江西,车在半途抛锚。这时候,一辆一直跟踪我们的工具车驶了过来。

这是真实故事计划的第

139

个故事

一

我是一名警察,2014年底参与了一起抢劫、非法拘禁案的处置。

这起案件有点特殊,四名嫌疑人均为初中毕业后待业的未成年人,三男一女。他们将一名叫丹丹的女孩约至宾馆,掠走其随身携带的财物和首饰后对其进行辱骂、殴打,并非法拘禁对方超过40小时。

他们还拍摄了丹丹的裸照。

一名叫浩子的男孩以裸照威胁,要求丹丹跟着他外出取钱赎回照片。半途,丹丹突然呼救,路人纷纷侧目,有人掏出手机拨打电话。浩子心虚,推开丹丹后逃离了现场。

我和同事接警后赶到宾馆时,团伙中的另外三人正在打牌——他们显然不知道出了“意外”,还在等待浩子拿钱回来。花生毛豆的残壳、各种啤酒饮料瓶、挂着肥肉的竹签和油渍浸透的烟嘴,从两张单人床之间的茶几上一路散落至房门口。

看到我们后,三人手里的扑克牌突然漫天飞舞,有人赤脚奔向窗口,有人抱起枕头俯身冲撞我们……

被带回公安局后,三个小孩很快做了交代,浩子的身份也被查实:男,17岁,父母离异,单亲家庭长大。浩子的去向也浮出水面:案发当天乘坐火车逃回户籍所在地四川省眉山市。

关于如何抓捕浩子,队里产生了较大分歧。一方意见是,年轻人进入网吧、宾馆等娱乐场所的概率非常高,将其列入网上追逃名单,估计很快就能抓获。另一方觉得这种公开抓捕的方式会给未成年人带来未知的身心伤害。浩子已经回到了户籍地,他很有可能与家属联系,不如做通家属工作,劝其投案自首。

经过讨论,大家决定采纳第二种意见。

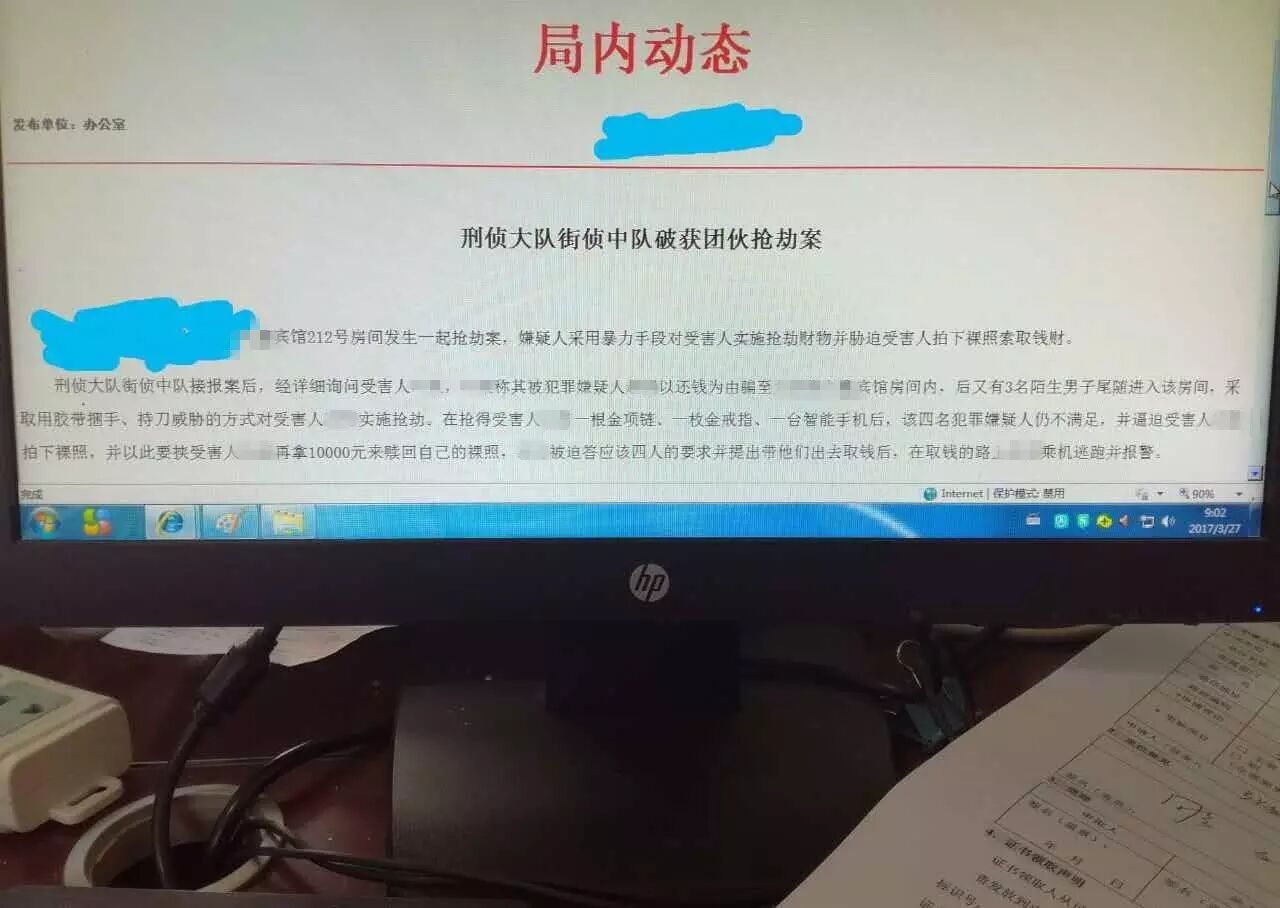

图 | 案件通报

二

当时已经进入春运,即刻出发的火车票早已卖空,我和两名同事只能自驾入川。

我们租来的商务车性能一般,油门踩重一点车身就会剧烈抖动。导航显示从九江到眉山的距离是1700多公里,虽然路途遥远,但一路错落起伏的山脉和空气中逐渐浓郁的盆地气息,让20个小时的驾驶显得不那么痛苦。

在当地公安的陪同下,我们首先在一家生意冷清的汽修行里找到了浩子的父亲。

浩子父亲从一辆桑塔纳车底吃力地钻出,在已经看不出颜色的工作服上来回摩擦抹去手上的机油。当地公安说明来意后,他又抬起手在额头上擦拭了几下。

其他几名维修工坐在高低不同的工具箱上嗑瓜子,不时望向我们,小声议论着。我跟浩子父亲说,这里不是说话的地方,希望可以去他家里聊聊,他同意了。

浩子家在眉山市东坡区一个古旧小区的最深处,需要步行穿越长长街巷。安静垂暮的老者和摆龙门阵的妇人谨慎地打量着我们这群外来客——似乎鲜有陌生人光临此处。

浩子父亲打开门,做了一个“请进”的手势,将我们引入一室一厅一卫的居室。客厅和餐厅是共用的,餐桌上来不及收拾的两副碗筷面对面搁置,吃去一半的青菜和茄条浸润在汤汁里,并没有因为天气寒冷而结成油冻。“菜里油水不多啊”,我小声嘀咕了一句。

两名同事悄无声息地进入卧室,假装随意参观。浩子父亲虽然坐在我对面,眼神却时刻关注着同事的一举一动。我提高嗓门,用常规的政策宣讲打断他的注意力,他像做错事一般低头收回目光。

“原本我们可以采取其他手段抓捕浩子”,我故意做了停顿,观察他的情绪变化,“但我们认为这样不好,浩子有可能在任何时间、任何地点落网,场面也一定不会好看。即使他能做到处处小心,我们也见过太多逃亡的人,日子过的并不轻松。我们查过浩子的出生日期,案发时距离他满18岁还有三个月,虽然涉及的罪名只要年满16岁就可以追究刑事责任,但投案自首还是可以减轻刑罚的。”

寒风从窗户破损处钻进来,浩子父亲舔舐干裂的嘴唇,一丝血迹粘附在舌尖被送入口中,却没有任何回应从口中送出。

“据我们了解,你的经济状况一直比较紧张。浩子未来还有很长的人生,既然无法给他提供优越的物质生活,至少要给他正确的精神指引吧?这不难做到,比如现在他即将成年,起码可以教会他勇敢面对自己犯下的错误。”我见浩子父亲有些犹豫,便换了一个角度劝说。

量刑政策宣讲和人生仍有长路要走的愿景,是给未成年罪犯家属做工作时两支最有效的强心针。

离开前,浩子父亲并没有给我一个明确的表态,只说会想办法联系浩子,把公安机关的话转告给他。

晚上我和同事围坐在热气腾腾的川式火锅旁,面前铺满辣椒壳的红油锅底翻涌着四川人独有的勇敢,我们坚信浩子一定会来投案。

三

第二天一早我就接到眉山市公安局的电话,浩子在父亲的陪同下投案。为了确保顺利拿下口供,我们决定先跟浩子单独谈谈。

在我们有意无意的提醒下,浩子详述了案发当天的经过。反复确认浩子和其他三人的分工和行为后,我和同事都认为正式制作笔录的时机成熟了。

浩子是未成年人,按照法律规定,正式制作讯问笔录必须有监护人在场,监护人还要在笔录上签字。浩子显然不知晓这项法律规定,在父亲低头进门的瞬间露出“我要翻供”的表情。

浩子并没有全盘翻供,还是承认了辱骂和殴打的事实,但对原本已经交代的“拍摄裸照”的情节闭口不谈,只说“我不清楚拍裸照的事”。问他手机中为何有“裸照”,他改口为“是别人拿我的手机拍的”。

所谓“投案自首”,“投案”与“自首”必须并存,只“投案”不“自首”无法减轻刑罚。

我不清楚浩子为什么如此抗拒在父亲面前承认“拍摄裸照”,浩子父亲回避后我们做了很多思想工作,但收效甚微。待在隔壁房间的浩子父亲把开裂的十指插进凌乱的头发,显得越来越着急。文化水平不高的他除了骂几句方言,也想不出其他办法。

考虑到春节临近,在外办案不确定因素比较多,我们决定先把浩子带回九江——未成年人的笔录也可以在法律监督员(通常是办案地的街道工作人员)的陪同下制作。

返程这天是小年,为了避免拥堵,我们清晨六点就出发。车子刚驶出公安局大门,浩子父亲就从街灯照不到的地方走了过来。

我下车,浩子父亲递来一袋子食物和水,“这些你们路上吃”。

“我们不吃,不过可以留给浩子。”接过袋子时,我感受到浩子父亲指尖的冰凉。

浩子父亲木讷地张张嘴,鼻翼两侧有剥离的表皮被风吹落,除了隐隐飘过来的口腔异味,他什么话也没说。