对于杨绛来说,很多工作都是暂时的,只有一件事终身不改,那就是“我是钱锺书生命中的杨绛”。

在5·20这样一个时髦年轻的网络节日,我们不想重复秀恩爱与虐狗的既定戏码,只想与你分享一份刻到生命中,浪漫到最深处的爱情,它的分量,重过很多句信誓旦旦的“我爱你”。

本文节选自2016年第23期封面故事《杨绛(1911—2016):我们仨的世间传奇》。

1934年4月2日至7日,钱锺书从上海来到北平探望杨绛,两人在北平郊区游玩

1935至1938年,已成婚的钱锺书和杨绛同赴英国牛津大学,然后又在巴黎大学学习了一段时间。在这三年不算长的留学岁月里,钱锺书埋头苦读,留下了海量的读书笔记,对生活的记述则甚少。而在杨绛的笔下,那段岁月满是生活的细节。她无微不至照顾起钱锺书的起居,“耗去了不少心力体力”。钱锺书出生于旧式大家庭,重男轻女,但杨绛身上并没有新旧时代女性身份的挣扎痕迹。

钱锺书与杨绛在牛津的生活,是以杨绛为主角的。1934年4月,钱锺书以令人震惊的87.95分——历史最高分,获得庚子赔款奖学金的资助:服装费20英镑,往返英国的交通费80英镑,每月学杂费及生活补贴24英镑。这时的杨绛,虽然从东吴大学考上了清华外文系研究生,但外文系不设出国深造的公费学额。她本打算随钱锺书去牛津后,进不供住宿的女子学院,但那里攻读文学的学额已满,杨绛没有什么太好的选择。她虽然觉得很不服气,但“既然无缘公费出国,我就和锺书一同出国,借他的光,可省些生活费”。

钱锺书是一个典型的“书呆子”,生活自理能力很差。他常自叹“拙手笨脚”,不会打蝴蝶结,分不清左脚右脚,拿筷子只会像小孩儿那样一把抓。但到了异国他乡,杨绛才真正见识到他笨拙到了什么程度。

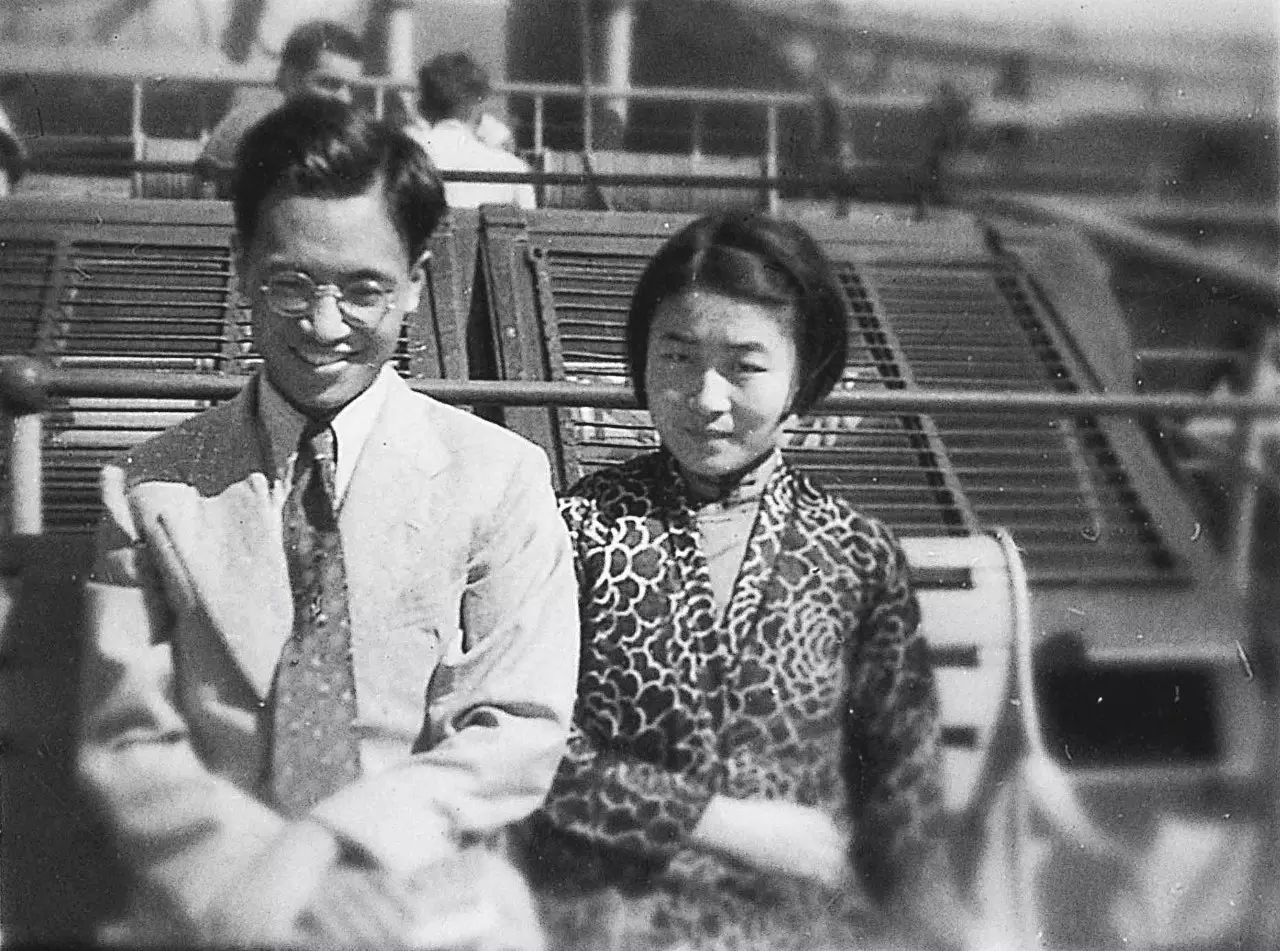

1935后,新婚后的钱锺书和杨绛搭乘P&O公司的邮轮赴英留学

到达牛津前,他们在伦敦做了短暂的游览,参观了大英博物馆和几个有名的画廊。杨绛多年后回忆,他看着在伦敦的亲戚一人骑一辆自行车旅游德国和北欧,到工厂实习,“只有佩服的份儿,他绝没有这等本领,也没有这样的兴趣。他只会可怜巴巴地和我一起‘探险’:从寓所到海德公园,又到托特纳姆路的旧书店;从动物园到植物园;从阔绰的西头到东头的贫民窟;也会见一些同学”。初到牛津,钱锺书一个人出门,就在下公交车时脸朝地摔一大跤,“吻了牛津的地”,把大半个门牙磕掉。

杨绛的各种担心都是非常具体的。牛津的学费比一般学校昂贵,还要另交导师费,房租伙食的费用也较高;假如到别处上学,两人分居,就得两处开销,再加上来往旅费,并不合算。磕掉门牙是意外事,但这类意外,也该放在预算之中。“万一我也有意外之需,我怎么办?爸爸已经得了高血压症,我离开爸爸妈妈,心上已万分抱愧,我怎能忍心再向他们要钱?”在这些忧虑与算计中,她不得已而求其次,只好做一个旁听生。

杨绛在东吴大学读本科的时候,学习是非常优异的,也是最高奖学金的获得者。现在,她虽进了清华,但很快就不得不面临身份和角色转换的选择。2004至2005年,在与法国攻读博士学位的学者刘梅竹的通信中,杨绛曾透露,她这一生最大的遗憾是“未能在清华大学本科读外语系,却在东吴大学读政治系”。这其中的心境,在杨绛初到牛津时体现无遗。

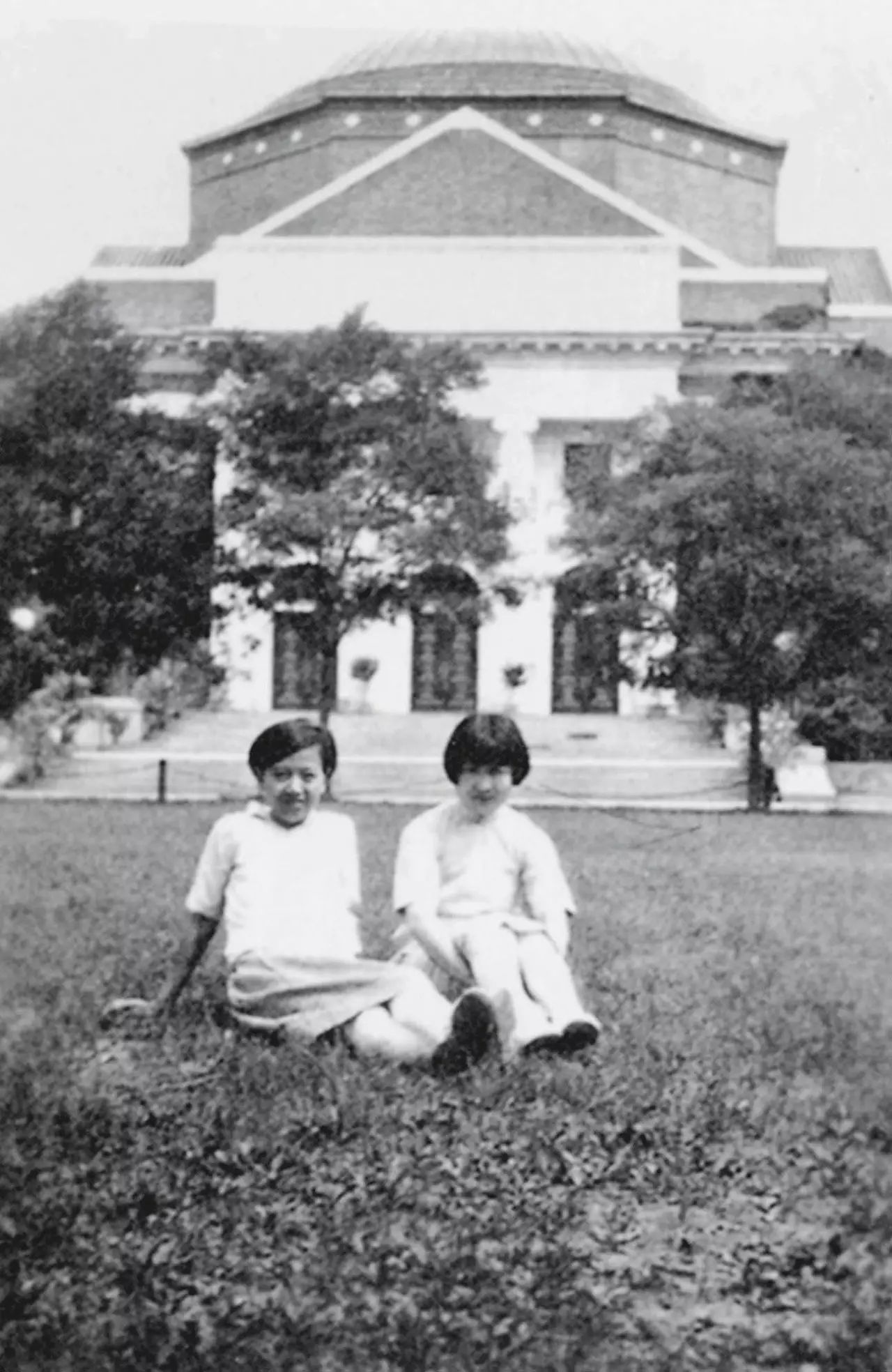

杨绛(右)与好友蒋恩钿在清华大学礼堂前的草坪上(摄于1932年)

在牛津,夫妇二人住在离学校不远的英国房东老金家。那是一间双人卧房兼起居室,窗临花园。杨绛不是正式学生,没有课,就在牛津大学的图书馆里补习文学经典。刚开始的时候,还很满意,觉得有读不完的书,学生又寥寥无几,环境非常清静。但当学期开始后,看着满街都是穿长袍或黑布背心,戴方帽子的人在奔走,就有了一种“失学儿童的自卑感”。

钱锺书上的是必修课,最看重牛津学院制下独特的导师“一对一”辅导课,而杨绛则穿着旗袍去旁听大课,“心中充满了自卑感”。也许是为了安慰她,钱锺书让她看他必修的课程和前两届的论文题目,但这仍然不能消除杨绛欠缺严格学术训练的失望。这也是为什么,在回答刘梅竹的信件访问时,她会一再强调,自己的古文功底不高,“都是自习,所以功底不深。很差,很差”。

20世纪40年代,杨绛的几部喜剧在上海首先名声大噪。但她却在多年后告诉刘梅竹,李健吾对《弄假成真》的评价“大约是广告行的吹嘘”,而《游戏人间》的底稿丢失,并非意外,而是自己“毁了,不要了,没有了”。她说,她对自己的作品没有一部是满意的。

钱锺书与杨绛在三里河寓所院内散步

在杨绛的笔下,我们能读到夫妇两人在牛津学业之外的生活。他们每天都出门散步,挑不认识的地方,“在大街、小巷、一个个学院门前以及公园、郊区、教堂、闹市,一处处走,也光顾店铺”。牛津浓厚的人情味也给杨绛留下了印象。邮差半路上碰到,就把家信交给他们,小孩子就在旁等着,很客气地向我们讨中国邮票;高大的警察,戴着白手套,傍晚慢吞吞地一路走,一路把一家家的大门推推,看是否关好,确有人家没关好门的,会客气地警告。

除了散步之外,他们的生活,仍然是把窗帘一拉,相对读书。白天读各种外文书,回到寓所,就读从国内带来的古文书。也只有在杨绛的笔下,我们才能读到夫妇俩在牛津时的社交生活,虽然他们不喜社交。当时在牛津的中国留学生,还有俞大缜、俞大絪和杨益宪,他们家的常客是研究敦煌文献的向达。在《我们仨》里,杨绛记录,钱锺书曾有一首赠向达的打油长诗,头两句形容向达“外貌死的路(still),内心生的门(sentimental)”,两人都笑得捧腹。

钱锺书一向喜欢讽刺,能和他对等玩的人不多,不相投的就会嫌他刻薄。杨绛当然体察钱锺书的不谙世故,但她更愿意保护他的天真,而不是让他适应世故。往来的留学生,杨绛也觉得是是非非,所以“除了和俞氏姐妹略有来往,很脱离群众”。

钱锺书在两人同存的《人·兽·鬼》扉页,给杨绛写了一句既浪漫又体己的话:绝无仅有地结合了各不相容的三者:妻子,情人,朋友

后来,他们换了一处房子,离学校和图书馆都近。没有了老金家的人做饭,两人学会了使用电灶和电壶,也学会了用厨房的锅和刀、叉、杯、盘等,自己做晚饭。杨绛慢慢学会了做红烧肉,把买来的肉用大剪子剪成一方一方,站在电灶旁使劲儿煮,开足电力,汤煮干了就加水;后来又用文火熬,再后来又买了雪利酒当黄酒用,慢慢做出不错的红烧肉。杨绛不断创制新菜,“不断发明,不断实验,由原始人的烹调渐渐开化,走入文明阶段”。

后来她回忆,直到30多年后,1972年的早春,他们从干校回北京不久,钱锺书才第一次学会了划火柴,自己点燃了煤炉火。在牛津的日子,钱锺书有时累得倒床就睡,而杨绛却累得睡也睡不着。

在一次巴黎和瑞士的旅游后,杨绛回到牛津,发现自己怀孕了。她感到自己好在是个“闲人”,而钱锺书到年终在日记上写道:“晚,季总计今年所读书,歉然未足……”笑她,“以才媛而能为贤妻良母,又欲作女博士……”杨绛生产后醒来,发现自己像新生婴儿般包在法兰绒包包里,脚下还有个热水袋,“肚皮倒是空了,浑身连皮带骨都是痛,动都不能动”。

据说他们的女儿钱瑗是牛津出生的第二个中国婴儿。她在产房的这段时间,钱锺书只一个人过日子。每天到产院探望、汇报,“我做坏事了”。他打翻了墨水瓶,把房东家的桌布染了。杨绛说:“不要紧,我会洗。”“墨水呀!”“墨水也能洗。”“他就放心回去。然后他又做坏事了,把台灯砸了。我问明是怎样的灯,说:‘不要紧,我会修’。”钱锺书又放心回去。杨绛后来写道,她说“不要紧”,他真的就放心了,因为“他很相信我说的‘不要紧’”。

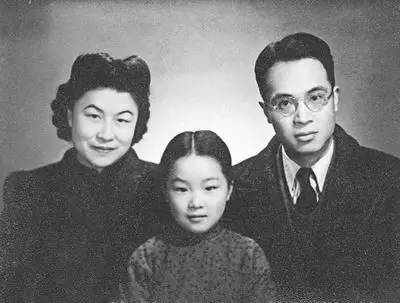

“我们仨”

在伦敦旅游时,钱锺书颧骨上生了一个疔。有人介绍了一位英国护士,教做热敷,她安慰锺书说:“不要紧,我会给你治。”认认真真每几小时为他做一次热敷。没几天,把脓拔去,脸上没留下一点疤痕。女儿钱瑗的出生,给他们的生活带来了无尽的乐趣。钱锺书致“欢迎辞”:“这是我的女儿,我喜欢的。”

钱瑗出生后的第100天,他们一家三口由牛津乘火车到伦敦,换车到多佛港口,上渡船过海,到法国加来港登陆,乘火车到巴黎,开始了在巴黎短暂的留学生涯。1938年,钱锺书带着杨绛和女儿,从法国马赛坐邮轮回上海。杨绛曾在书中这样写道:“我1938年回国,因日寇侵华,苏州、无锡都已沦陷,我娘家、婆家都避居上海孤岛。我做过各种工作:大学教授、中学校长兼高中三年级的英语教师,为阔小姐补习功课,还是喜剧、散文及短篇小说作者等等。但每项工作都是暂时的,只有一件事终身不改,我一生是钱锺书生命中的杨绛。这是一项非常艰巨的工作,常使我感到人生实苦。但苦虽苦,也很有意思,钱锺书承认他婚姻美满,可见我的终身大事业很成功,虽然耗去了我不少心力体力,不算冤枉……”

1940年1月2日,日本士兵在上海租界设立关卡,对通过的中国人进行检查。杨绛曾经写过自己过关卡不肯鞠躬的情形

直到去世前一两年,杨绛先生还在为整理编辑丈夫的手稿而忙碌。她这样评价自己:“钱锺书的天性,没受压迫,没受损伤,我保全了他的天真、淘气和痴气,这是不容易的。”她一向对自己评价不高,唯独在这个意义上,她觉得自己“功莫大焉”。

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,

欢迎转发到朋友圈

,转载请联系后台

。

点击下图

一

键下单杨绛、钱锺书图书组合

《我们仨的世间传奇》

▼

点击阅读原文,听美国加州注册心理咨询师陈兑为你讲述

『通往真爱之路——如何建立健康的亲密关系』。