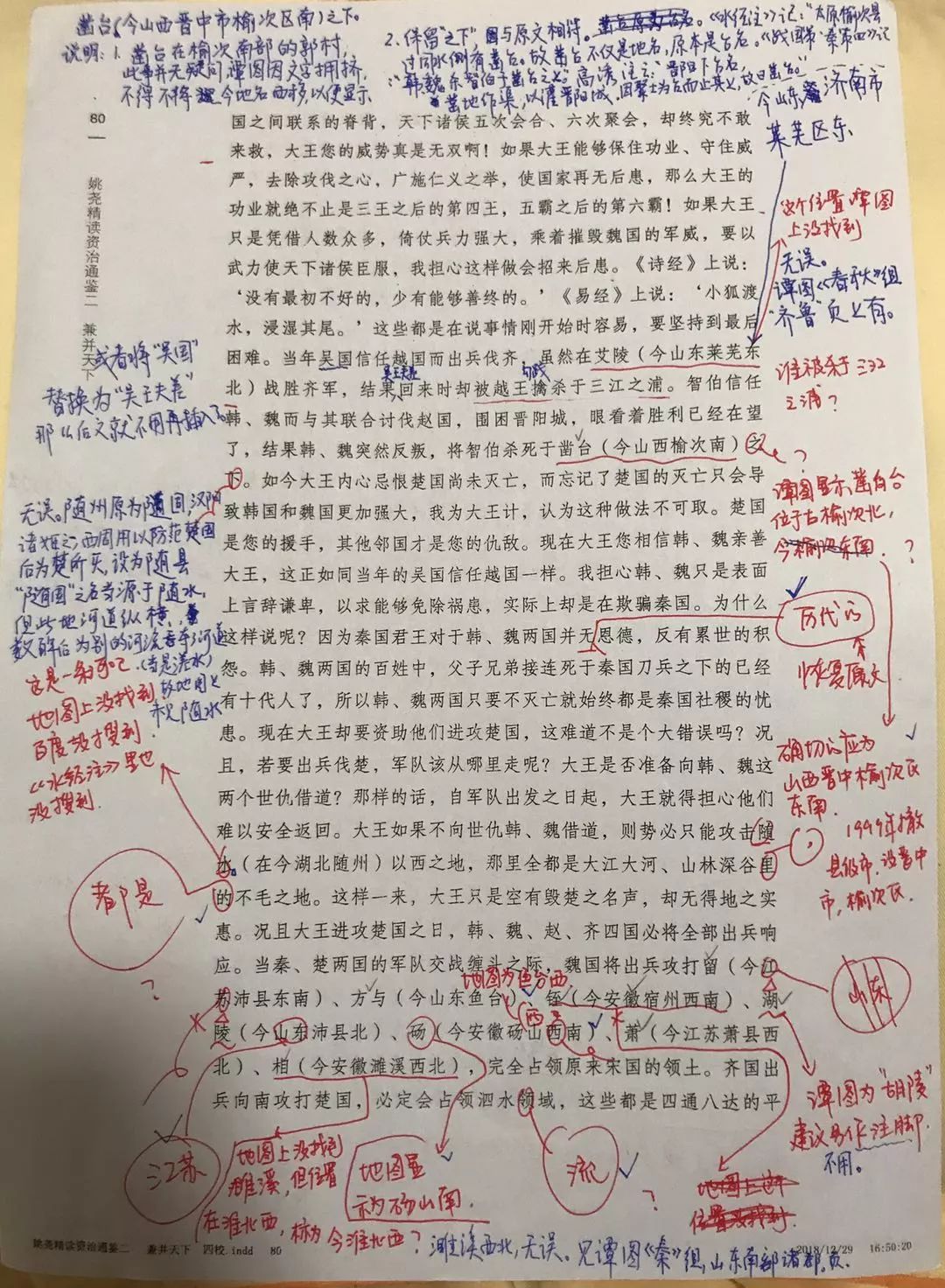

大年初一的时候,我给读者展示了刘婷老师寄来的《通鉴二》书稿的第80页,上面密密麻麻写了一堆修改意见。今晚,我刚改稿子改到这里,所以顺便发上来给大家看看。

在《姚尧精读资治通鉴》这套书的出版过程中,无论是对于写作者,还是对于编校者,地图都是非常非常耗费时间心血的。姚尧自己在写作时花的工夫就不用说了,下面就简单跟大家介绍一下,提交书稿之后,刘婷还要在地图上花多少心血。

首先,刘婷要将书稿中的古今地名与谭其骧主编的《中国历史地图集》上的古今地名一一对应,也就是修改意见中反复提到的“谭图”。这里顺便再强调一次,建议每位读者家里都要备一套《中国历史地图集》,理由不多说,买就对了。

其次,刘婷要把每一个“今地名”都百度一下,以确定“谭图”上的“今地名”是否发生了变更。像上图中的榆次,我印象中原本是个县,后来改设为县级市,翻查手头的文献资料也是写作“山西榆次”,可这得靠刘婷百度之后才知道已经被并入晋中市,要写作“山西晋中市榆次区”了。大家还记得,我在上个月写了篇文章叫《

省会扩张与祖国统一

》,文章的开头就说随着莱芜被并入济南市,那么以前书稿里的“今山东莱芜”,就得改成“今山东济南市莱芜区”了。果然,这次书稿有好几个地方都得这么改。其实,这个表述也还是有点小问题,因为莱芜被并入济南后,原来莱芜市北部的莱城区现在改称“济南市莱芜区”,原来的莱芜市南部的钢城区现在改称“济南市钢城区。”这样一来,像“嬴”这个地方,原来我们写作“今山东莱芜北”,现在改作“今山东济南市莱芜区”,就把“北”去掉了。而上图中的“艾陵”,原来我们写作“今山东莱芜东北”,现在就改成“今山东济南市莱芜区东”了。

以上还只是最基本的常规操作,由于我们写作的是历史地图,同样一个地方在不同历史时期经常是叫不同名字的,或者名字没有改变,但在这个时期没有什么大事件,那么历史地图上就没有了。像我们的《通鉴一》、《通鉴二》主要是讲述战国历史,所以刘婷在比对古今地名时主要是以谭图的战国卷为主。可问题是,很多历史地名不在战国卷,而在其他卷上,又或者明明讲得是韩国的事,可在韩国那页地图上是看不到的,偏偏在楚国这页地图上才有。譬如,上图中的艾陵,在战国卷看不到,非得到春秋卷才有。上图中的相,在战国卷也看不到,非得到秦卷才有。这样一来,就会导致刘婷仔细观察了很久时间地图,却也始终难以找到,只好又把问题返回给我。请大家试想一下,让你在密密麻麻的地图上发现想要找的地名,需要多少时间?已经够费心神了吧?让你在密密麻麻的地图上找来找去,最后发现根本找不到你想要找的地名,最后不得不反馈给作者,又需要多少时间?是不是更加恐怖?这就是我们伟大的刘婷同志每天辛苦干的事!(再次强烈建议读者备一套谭其骧的《中国历史地图集》,鉴于之前两次荐书都搞到电商断货,所以这次发两家电商的链接,上面那个是京东的,下面这个是当当的。)

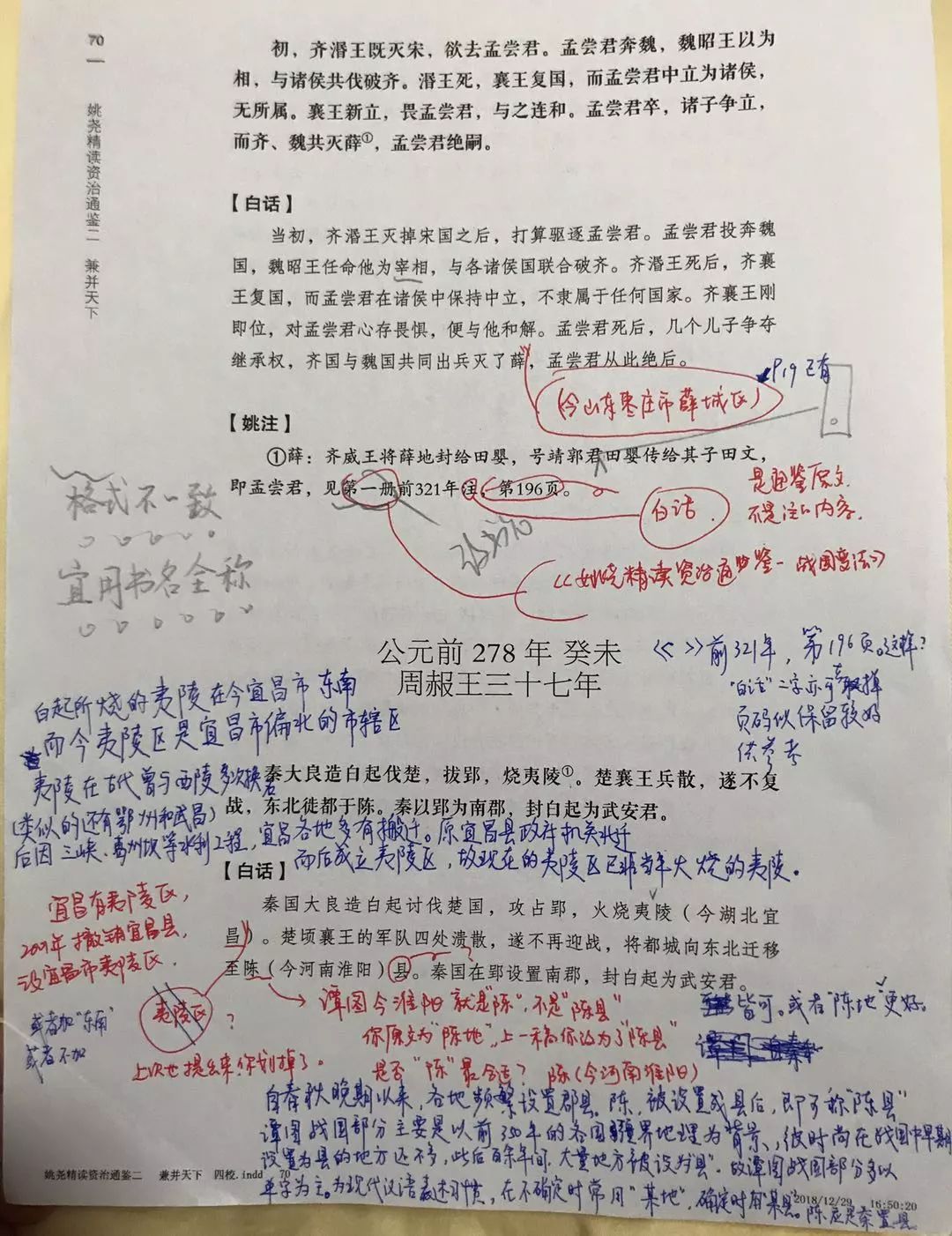

请大家再看下面这张第70页的书稿:

上面书稿中的铅笔字是另外一位编辑写的。出版社请了两位学历史的外部编辑,一位是审稿时的编辑,专门从事古籍研究的历史博士,修改意见都在之前返回的书稿里,现在已经看不到他的笔迹了。另一位就是上图中写铅笔字的编辑,具体情况我不是特别了解,不过这不是重点,我想跟大家讲的是图中关于夷陵的部分。

我最初的书稿写的是:夷陵(今湖北宜昌)。刘婷返回给我的修改意见是:“宜昌县已经被撤销,设为宜昌市夷陵区,所以今地名是否改成今湖北宜昌市夷陵区?”我当时给她的答复是直接划掉,意思是不用修改。然后刘婷同志又锲而不舍地再次提出这个问题。那么,我就不能再简单粗暴地回答她不用修改,而必须详细解释原因了:古代的夷陵具体位置在今宜昌市中心偏东南,民国时称为宜昌县。解放后,宜昌县划出一部分成立宜昌市。再后来,为了三峡水利工程,宜昌县政府机关向北搬迁,之后宜昌县又归宜昌市管辖,改设为宜昌市的夷陵区,但此时的夷陵区位于宜昌市北部,已经不再是被白起火烧的夷陵,那个夷陵应该在今天的宜昌市西陵区。下面这张就是谭图中夷陵的位置: