正文

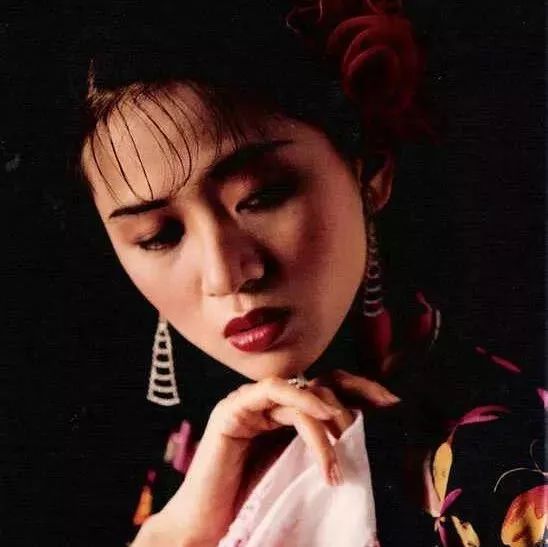

2019年到2022年,北京大学教育学院副教授林小英与她的学生在东部、中部、西部不同县域的学校做调研,最终成果即为2023年7月出版的《县中的孩子》。

[商品]

林小英自己也是“县中的孩子”。

上世纪90年代,她从湖南一所县镇中学考入北京,后来成为研究教育学的学者。林小英决心关注县域教育,也是这本书的缘起,这个念头起于12年前。

2012年,在深圳的富士康工厂,林小英调研工人在职培训教育状况。他们大多来自中西部经济欠发达地区,平均23岁,县城中学毕业后走上工厂流水线,他们生产的苹果手机销往全球。

林小英问他们中学里过得怎样,得到的回答往往是“不被期待的”。林小英觉得,也许当年自己一招不慎,就会成为“他们”。

“县中的孩子”群体庞大,他们是中国教育的底色。他们如何被学校对待,对人生有多少情感和温度,可能决定着中国县城发展的高度。

2019年,林小英正式开启了田野调查之旅,陕西、广东、安徽、河北、湖南、江西,她走进东部、中部、西部的县城中学,与不同方言的受访者聊天,看不同地区县中的状态。

“县中衰败”。这是林小英的第一感触。衰败的不是教学楼,而是生源流失、教师跳槽。在一次调研中,林小英看到,某县中考前100名的学生只有15个学生留在本县读高中,其他都去了外地“超级中学”求学。被剩下的孩子就成了“被淘汰的”“被放弃的”。长此以往,未来有多少人会回到县城?未来中国的县城如何发展,乡村如何振兴?

进入新世纪以来,在市场竞争意识下,优质生源和师资成为可流动的市场资源,从农村流向县城,从县城流向城市,学校之间竞争加剧。各地政府也倾斜财政经费,着力打造精英学校,年年盯着考上“清北”的人数和一本录取率。于是,普通学校越来越弱势,县域教育由此成为一个问题。

让林小英欣慰的是,一些当地土生土长的校长和教师,怀着教育理想默默工作。第六章《学校的“正事”:校长办公室的那个人》、第七章《学校的“杂事”:不在校长办公室的那个人》,是林小英写得最愉快的。这两章,她写到县域学校里的“能人”。

这些教师们面对里里外外各种问题,总能从一个小问题入手,一点一点地去解决。

这些“能人”让林小英感慨,易地而处,自己可能早早投降了。教师们的朴实、校长们的踏实,让林小英相信,“经济越落后的地方,教育越应该给人以希望”不是一句空话,这些“能人”也许就是希望。

更多县中真相,点击下方链接[愉快]